|

Les docs de l'oncle Sam - Dimanche 8 septembre 2019 (par François) Résumé du film: Cet essai filmique nous révèle les origines glaçantes et peu connues du chef-d’œuvre cinématographique de Ridley Scott, qui s’inspire notamment des mythologies grecque et égyptienne, de la bande dessinée alternative, de la parasitologie, mais aussi des écrits fantastiques de H. P. Lovecraft et des tableaux de Francis Bacon, et le génie symbiotique du scénariste Dan O’Bannon, du plasticien-concepteur H. R. Giger et, bien sûr, du cinéaste Ridley Scott. Avis : Afin de célébrer en grandes pompes les 40 ans du film de Ridley Scott, « Memory - The Origins of Alien » se propose de rouvrir les archives du scénariste Dan O'Bannon et du designer H.R. Giger. Durant plus d’une heure trente, le documentaire nous livre les secrets figurant dans les notes de scénarios, les dessins, les décors, et bien évidemment les coulisses du tournage, l’occasion pour différents intervenants liés au film (acteur, réalisateur ou même spécialistes) de se succéder afin d’apporter leurs témoignages. « Dans l’espace, personne ne vous entend crier » Alien-le huitième passager Défiant la nouvelle vague de la science-fiction portée par « Star Wars : la Guerre des Etoiles », Ridley Scott a su faire revivre la créature effrayante comme personne ne l’avait fait avant lui. Bien sûr, les effets spéciaux participaient au spectacle mais c’est surtout l’ambiance qu’il avait su amener en mêlant l’horreur dans le genre SF. Le résultat est connu de tous : un climat d’angoisse qui ne fait que monter tout au long du film ! Le documentaire fait donc la part belle à l’homme sans qui rien ne serait arrivé. Si le scénario de Dan O’Bannon est aussi percutant, il ne faut pas oublier l’influence de toute la culture populaire des années 30 à 50. Pour l’influence littéraire, nous appelons H.P Lovecraft ! Ses écrits d’horreur et de science-fiction sont des pépites narratives où est construite une nouvelle mythologie inspirée de la science. Mais les influences sont multiples, à commencer par le comic « Seeds of Jupiter » ou encore de nombreux films de série Z comme « Them ! », « The Deadly Mantis » ou encore « Beginning of the End ». Tous, à leur façon, ont ouvert la voie de l’horreur. Mais c’est véritablement avec « It ! The Terror From Beyond Space », petit nanar des années 50, que l’influence se fera sentir. Tout comme le livre de Dan O’Bannon « They Bite » qui constituera l’Alien avant Alien. Le documentaire reprend ainsi les influences majeures qui ont jalonné le chemin vers « Alien le huitième passager » et on constate qu’il y a un peu des « Dix petits nègres » dans l’histoire du Nostromo où son équipage est peu à peu décimé par la créature… Mais que serait l’angoisse ressentie dans ce film sans les décors et la direction artistique exceptionnels ? Les différents protagonistes, à commencer par le réalisateur, Ridley Scott, insistent sur l’importance des motifs organiques et métalliques donnant un cachet singulier au film. Il en va de même pour l’alien que nous voyons assez peu en fin de compte mais qui nous glace le sang à chacune de ses « sorties ». Son père créateur n’est autre que H.G Giger qui a su donner vie à sa créature avec l’aide étonnante du danseur Boladji Badejo. Le film de Alexandre O.Philippe nous en apprend plus sur ses influences avec notamment l’imagination débordante d’un certain Francis Bacon… Décidément, les secrets d’ « Alien le huitème passager » sont nombreux et « Memory - The Origins of Alien » nous livre de réelles clés de lecture. Une redécouverte d’un film culte qui, bien que très conventionnelle dans son approche, saura intéresser les amateurs de la licence. Genre : Documentaire Durée du film :1h33

0 Commentaires

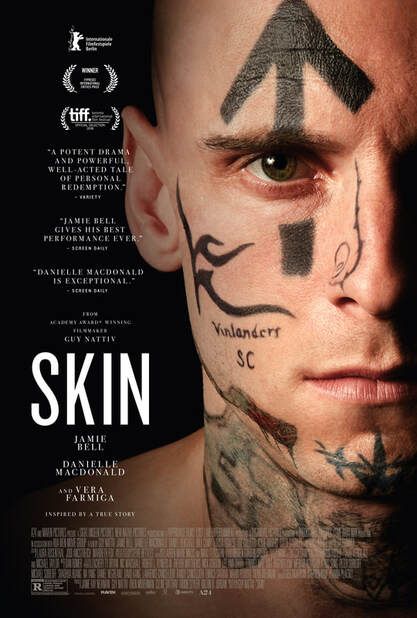

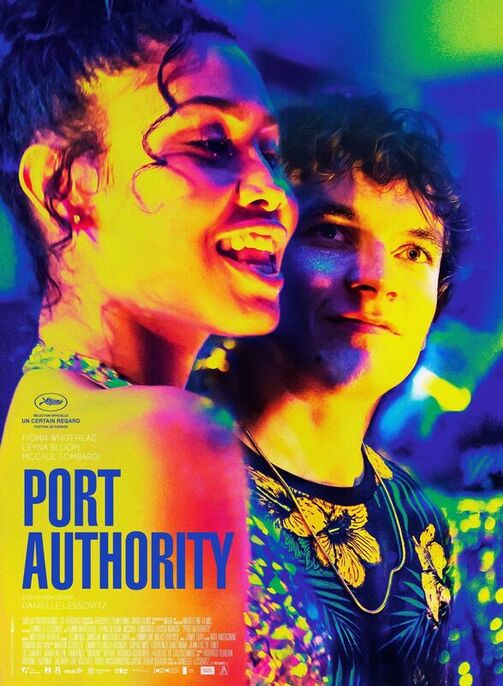

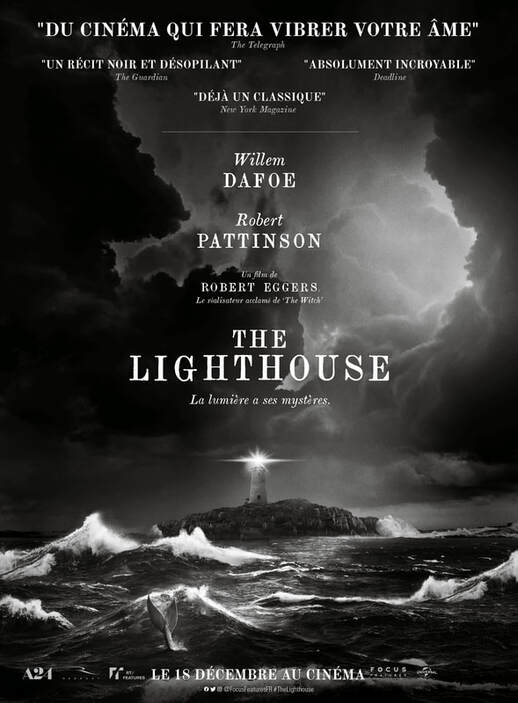

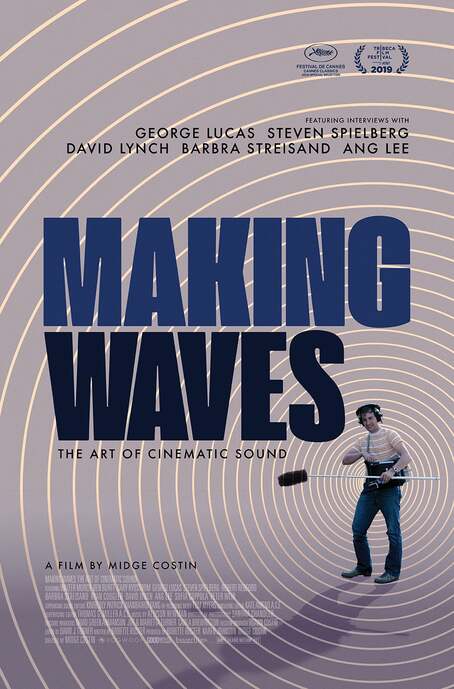

En compétition – Samedi 7 septembre 2019 (par François) Résumé du film : Un jeune homme désorienté, élevé par un groupe de skinheads suprémacistes blancs dont il est un illustre membre, décide de renoncer à toute haine et violence pour une nouvelle vie. Bien que soutenu par un activiste noir et la femme qu'il aime, trahir ceux qui lui ont tout donné, y compris la colère, le mènera dans une situation inextricable. Avis : Véritable surprise au dernier Festival du cinéma américain de Deauville, « Skin » de Guy Nattiv nous a littéralement enthousiasmé! Que ce soit au niveau du traitement de son propos, du jeu d’acteur de Jamie Bell, ou de son approche - certes conventionnelle- mais terriblement efficace, le film nous a laissé une très bonne impression. Dessine-moi un tatouage ! « Skin » est la transposition à l’écran d’une histoire vraie, celle de Bryon « Pitbull » Widner, membre actif d’un gang néonazi qui décide de raccrocher ses gants ensanglantés. Lui, c’est le méconnaissable Jamie Bell, l’acteur qui fut le petit Billy Elliott dans le film du même nom. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’acteur a bien grandi ! Prodigieux dans son rôle, il est ici méconnaissable, et arbore bon nombre de tatouages sur le visage ainsi que sur l’entièreté de son corps, vestiges d’une vie mouvementée et de sombres convictions. Ces traces du passé, on les mesure dans les scènes du quotidien des néo-nazis montrant la vie qu’ils mènent et leurs exactions envers les afro-américains. Le tout filmé avec beaucoup d’efficacité. A l’image de celle où une manifestation entre partisans de cette doctrine et afro-américains tourne mal. Pourtant, bien que violent, notre héros semble être différent des autres, sans doute parce que des circonstances difficiles de vie permettent d’expliquer l’homme qu’il est devenu. Recueilli en bas âge et élevé dans ce milieu ultra-violent, il n’a jamais eu d’autres modèles à suivre que celui de ses parents, ni de véritables mains tendues. Quand son père adoptif gère le groupe néo-nazi d’une main de fer, sa mère reste dans l’ombre mais tire véritablement les ficelles. Sa dangerosité lui vient de sa compréhension des autres et de la facilité qu’elle a de les manipuler sans vergogne. Le rideau déchiré C’est précisément dans cet environnement particulier que notre héros Bryon tombe sous le charme de Julie, une mère de famille (très crédible Danielle Macdonald) qui n’a pas fait que des rencontres heureuses jusqu’ici. Peu à peu, les deux jeunes gens vont se rapprocher et nouer des liens véritables. Cette union va transformer durablement la vision que Bryon pose sur le monde. Mais quitter cet univers de violence ne se fera pas sans heurts. La force du film vient justement du combat du héros pour goûter à une liberté qu’il n’a jamais connue. L’histoire, vraiment prenante, l’est d’autant plus que nous savons qu’elle est authentique. Bien mise en scène par un réalisateur doué, « Skin » est un film à voir pour son habileté à nous tenir en haleine et sa terrible efficace ! Genre : Drame Durée du film : 2h En compétition – Mercredi 11 septembre 2019 (par Véronique) Résumé du film : C'est l'histoire d'une rencontre, entre un jeune homme blanc qu'on prend pour un loser et qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une famille de danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du voguing. Parmi eux, il y a une fille superbe. Mais voilà, elle n'est pas seulement une fille superbe… Avis : Produit par Martin Scorsese, le premier long-métrage de la réalisatrice Danielle Lessovitz, accorde un regard empathique sur la communauté LBGT d’un New York où chacun passe sa vie à se chercher. Sorte de « Roméo et Juliette » moderne, « Port Authority » est aussi une histoire d’amour indéfinie a priori impossible car fondée sur des différences et des mensonges. Une romance éphémère qui unit Paul (Fionn Whitehead) et Wye (Leyna Bloom), deux êtres sans repère et qui ont pour seule stabilité la beauté des regards qui leurs sont de temps en temps accordés. Neon ballroom Fraîchement débarqué de Pittsburgh, Paul ne sait où aller. Errant dans les couloirs inhospitaliers d’un terminal de bus où sa sœur (dont il ne connait que le visage à travers une photo) est censée vernir le chercher, le jeune homme attend, un maigre sac de sport posé à côté de lui et portant sur ses épaules le poids d’un passé dont on sait peu de choses. Seul dans l’immensité d’une ville où il pensait sans doute tout recommencer, Paul embarque dans une rame de métro pour une nuit mouvementée jusqu’à ce qu’il rencontre Lee (McCaul Lombardi) un responsable de centre pour délinquants aussi manipulateur que bienveillant. Seule attache dans sa vie au long cours, Paul accepte de l’aider dans ses affaires douteuses en échange d’un lit et d’un toit. Mais au fil des curiosités, le nouveau citadin va découvrir un univers nocturne totalement inconnu, celui des ballrooms et des rencontres entre LBGT. En arpentant ce quartier de New York où de nombreuses communautés ethniques, culturelles et sexuelles se côtoient et survivent dans une misère humaine et sociale, Paul découvre aussi un monde où chacun intègre une « famille », une communauté qui accepte ses membres sans jugement, sans critère. Vivant reclus le jour, s’épanouissant la nuit dans des bals et concours où les corps exultent, Wye et ses amis font illusion et ne s’accordent une réelle liberté que dans des lieux clandestins où ils ne vivent plus cachés. Histoire d’un amour indéfini et a priori voué à l’échec, « Port authority » est aussi une belle ode à la tolérance, à l’acceptation de soi, à celle des autres mais aussi une belle incursion pudique dans un monde dont on sait peu de choses si ce ne sont les difficultés rencontrées par ceux qui y sont filmés. Avec son regard tendre posé à hauteur de ses principaux protagonistes, Danielle Lessovitz parvient à mettre en lumière les désenchantements d’une ville où tout semble permis et les espoirs d’une communauté qui s’exprime avec leur corps, leurs profondes vulnérabilités une fois la nuit tombée. Premier film plutôt bien maîtrisé, « Port authority » a certes un esthétisme implacable, un scénario peu épais bien ficelé et un casting de qualité, mais il communique aussi un sentiment de fragilité qui nous empêche de pleinement profiter de l’expérience cinématographique et sociale proposée par une jeune réalisatrice en devenir. Genre : Drame Durée du film : 1h34 Date de sortie en France : 25 septembre 2019 En compétition – Mercredi 11 septembre 2019 (par Véronique) Résumé du film : Zak, un jeune homme atteint de trisomie, s'enfuit de son foyer pour réaliser enfin son rêve : rejoindre l'école de catch de Salt-Water Redneck, une vieille gloire de ce sport, et devenir catcheur professionnel. Il rencontre Tyler, une petite frappe en cavale, qui va devenir son improbable coach et compagnon de route. Ils vont remonter ensemble les rivières, échapper à leur poursuivant, boire du whisky, rencontrer Dieu, attraper du poisson et convaincre Eleanor, une aide-soignante dévouée trimbalant ses propres démons, de les accompagner en chemin. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Prix du public du 45ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, « The peanut butter falcon » a en effet tous les ingrédients pour plaire à de nombreux spectateurs. Drôle et touchant, le feel good movie de Tyler Nilson et Michael Schwartz a beau être d’un classicisme évident, il est doté d’un humanisme bienveillant et de bons sentiments, de ceux qui toucheront au cœur bon nombre de gens. Il en va de même pour son casting quatre étoiles investit dans ses rôles principaux ou secondaires, de ses figures connues de tous (Shia Labeouf, Dakota Johnson, Thomas Haden Chruch et Bruce Dern en tête) ou du débutant et convaincant Zack Gottsagen. Touché par le syndrome de Down (mieux connu sous le nom de Trisomie 21), le comédien a la même ténacité que le personnage qu’il incarne, celle de concrétiser ses rêves. A l’instar de Zak qui voulait plus que tout intégrer une grande école de catch, son interprète principal avait pour souhait extrêmement cher, celui de devenir une star de cinéma. Qu’à cela ne tienne, Tyler Nilson et Michael Schwartz, deux amis pour qui « The peanut butter falcon » est le premier long-métrage, ont non seulement relevé le défi de passer du court au long mais aussi celui de réunir à l’écran un Zak qu’ils avaient déjà rencontrer dans un atelier artistique et une belle brochette d’acteurs qui ont accepté d’entrer dans l’aventure dès la lecture du script des deux apprentis scénaristes. S’ensuit non seulement une aventure humaine, dans laquelle chacun à su trouver sa place, mais aussi la réalisation d’un film où, en plus d’aller à la rencontre des autres, nos héros vont à la rencontre d’eux-mêmes et trouvent au fond d’eux, des désirs et des moments qui vont enfin les rendre pleinement heureux. Joli road movie aux faux airs du « Huitième jour » (qu’on lui a préféré), « The peanut butter falcon » est un film sur l’accomplissement de soi, de la rédemption, de l’ouverture aux autres quelques soient leur origine, leurs fêlures, leur passé ou leurs fragilités. Petit plaisir savoureux et lumineux, le premier long métrage de Nilson et Schwartz ne révolutionne pas le genre mais amuse par ses répliques délicieuses, égaye par la complicité évidente qui se dégage du jeu d’acteurs et touche par son extrême bonté. Il est aussi une jolie occasion pour Dakota Johnson de montrer combien la comédienne a su négocier avec brio l’après « 50 nuances de Grey », à Shia Labeouf de s’offrir un rôle charismatique et de reprendre le dessus sur ses propres déboires et à Zak Gottsagen de voir son nom écrit en lettres capitales sur les affiches d’un film qui, à ne pas en douter, aura permis à son rêve de se concrétiser. Genre : Drame Durée du film : 1h33 Avant-Première – Samedi 7 septembre 2019 (par François) Résumé du film: 1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie... Avis : Grand amateur du chanteur Bruce Springsteen, quelle joie cela a été pour nous d’apprendre qu’un film ferait justement référence au « Boss » ! En effet, « Music of my life » est l’adaptation sur grand écran de « Greetings from Bury Park », le récit autobiographique du journaliste Sarfraz Manzoor qui faisait ainsi référence au premier album de Bruce. D’origine pakistanaise, le britannique raconte son enfance en Angleterre (à Lutton) dans les années 80’ et sa fascination pour le célèbre chanteur, auteur et compositeur américain. Véritable feel good movie, « Music of my life » n’est toutefois pas parvenu à nous convaincre malgré son pitch enthousiasmant, voici pourquoi… Joue-la comme Springsteen Il y a parfois quelques étrangetés à traduire certains titres de films dans nos vertes contrées. Dans le cas présent, « Music of my life » s’intitule « Blinded by the Light » à l’étranger, titre bien plus approprié puisqu’il correspond à la chanson qui ouvre le premier album du Boss. Avec ce film, la réalisatrice de « Joue –la comme Beckham », Gurinder Chadha procure beaucoup de plaisir à tous les fans du chanteur de « Born to run » ou de « Badlands » puisque nous suivons la vie du héros au rythme de beaux riffs de guitare et de la voix si particulière du chanteur ! A chaque moment clé vécu par Javed (Viveik Kalra), nous entendons les mots de celui qui sera son inspiration, son coach de vie et son mentor ! Mais ce n’est pas tout : la réalisatrice va plus loin encore en traitant d’autres thèmes inhérents à la vie de Javed : l’intégration de sa famille d’origine pakistanaise dans un climat de racisme très marqué au Royaume-Unis et le chômage galopant sous l’ère Thatcher. Bien sûr, notre jeune héros pourra compter sur ses amis pour traverser les différentes embuches non sans humour et, vous l’aurez compris, rires et émotion seront au rendez-vous dans ce film généreux qui ne nous a pourtant pas entièrement conquis. Tout d’abord, parce que ces bons sentiments coulent souvent à flot dans cette comédie rock et la vanne semble s’ouvrir et se fermer de manière très (trop) appuyée, privant le spectateur d’une émotion sincère. Aussi, nous avons reproché la trop grande prévisibilité du récit qui ne saura pas créer de surprise et les nombreux moments à la sauce « comédie musicale » qui nous ont sorti un peu trop prématurément du spectacle proposé. Multipliant les clichés, « Music of my life » n’a pas su nous faire frémir comme il aurait dû. La faute à un trop grand classicisme certes teinté de bons sentiments, mais plombé par une maladresse poussive cherchant à provoquer l’émotion. Et puis il y a cette impression de « déjà vu » omniprésente qui ne nous embarque pas outre mesure … Finalement, de ce film, nous retiendrons l’immense playlist du tout aussi grand Bruce Springsteen dans un film coloré et rempli de bonne humeur. Si notre jeunesse peut découvrir le trésor que représente la musique du Boss, le pari sera gagné !Et même si sa mise en scène est plutôt convenue, nous saluons les dénonciations du racisme et de la bêtise humaine dans une société qui, sur certains points, n’a pas beaucoup évolué depuis les années 80… Avec « « Blinded by the Light », Gurinder Chadha a certes rendu hommage à l’univers musical de Springsteen mais n’a pas toujours su combler nos plus grands espoirs… - Prix Michel D'Ornano - Résumé du film : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes.. Note du film : 9,5/10 (par Véronique) Avis : Véritable uppercut cinématographique comme il en existe rarement dans le cinéma français, « Les Misérables » de Ladj Ly a cette puissance d’écriture et de mise en scène qui ravage tout sur son passage. Porté par des acteurs irréprochables et une intrigue hautement efficace mêlant humour et drame, son premier long-métrage bouleverse ses spectateurs et les poursuit de très, très longues heures. Un brûlot sociétal rempli d’humanité. Y convoquant une multitude de paradoxes, « Les Misérables » se vit plus qu’il ne se décrit. Mêlant humour et drame humain, acteurs confirmés et débutants, racontant la vie des banlieues mais réduisant son public au silence de plomb (le faisant sortir de la salle la gorge nouée et incapable de parler), le film de Ladj Ly a pourtant tant de choses à dénoncer. Film au cœur de l’humain, évoquant à merveille les tensions qui animent les grandes villes et certains quartiers en particulier, « Les Misérables » est un film nécessaire et péremptoire. Comment peut-on rire de bon cœur et trembler de terreur, croiser des regards d’enfants déterminés et ceux d’adultes apeurés. Comment faire vivre la naïveté de l’enfance et la détresse au sein d’une même cité ? Parce qu’il a su capter l’essence même des quartiers dans lesquels il a grandi et vit encore aujourd’hui, Ladj Ly ne triche pas, ne juge pas, raconte le pan d’une fiction qui se veut documentaire dans son approche, brute et sans concession. Ses dialogues affutés, son énergie et sa dynamique parfaitement acheminées nous passionnent, des premières images de liesse populaire à son générique sombre sur lequel s’inscrit cette citation : “Il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs”. Tout est dit, sans que le ton ne soit moralisateur. Et pourtant, on pourrait craindre le pire en voyant sa bande annonce où toutes les cases du film de banlieue se cochent sans convaincre totalement. Et pourtant… le génie Ladj Ly a su garder ses meilleures cartouches pour qui pousserait la porte de son cinéma, celui où l’humain est au centre de tout, avec ses convictions, ses erreurs, ses failles et ses espoirs. Jamais manichéen, il a cette force expressive dans son fond comme dans sa forme et nous heurte, mine de rien. Stéphane, simple flic Caméra à l’épaule, nous entrons dans le nouveau quotidien de Stéphane, dernier arrivé dans la brigade anticriminelle (la BAC) de Montfermeil, une commune de Seine-Saint-Denis où les faits de violence s’inscrivent régulièrement dans les colonnes des journaux. Parfait lien entre deux univers qui semblent opposés et qui pourtant ont bien plus de points communs qu’on ne peut l’imaginer. Là, les gamins des banlieues et les flics roulant des mécaniques partagent un même terrain de jeu, mais pas les mêmes règles… C’est là que se situe tout l’enjeu. D’une histoire banale nait une journée qui marquera à jamais tous ceux qui y auront participé, les personnages comme ses témoins privilégiés : nous ! Entre huit-clos et course poursuite, échanges musclés et discussions apaisées, nos cœurs battent à cent à l’heure et le film montre qu’aujourd’hui encore, des cinéastes peuvent nous offrir de vraie proposition de cinéma, celle-là même qui joue leur vrai rôle de média. Ni jugeant ni accablant, le thème exploité montre une implacable réalité, celle sur laquelle de nombreux citoyens ferment les yeux. Ladj Ly nous les ouvre de façon subtile sans jamais rien imposer, juste en nous emmenant sur les sentiers de celle qu’il a longtemps côtoyé et filmé. Damien Bonnard, Alexis Manenti (qu’on adore détester) et le charismatique Djibril Zonga excellent dans le trio de policiers, faisant face à des gamins des cités (Issa Perica en tête) aussi crédibles que leurs aînés. Et de leur rencontre professionnelle nait un film choral où chaque personnage principal ou secondaire finit par se rencontrer, se comprendre ou s’éviter, comme dans une vie sans filtre où chacun (réa)agit aux événements avec son éducation, ses convictions et son passé. Le raz-de-marée Ladj Ly n’a pas fini de faire parler de lui et ce n’est que tant mieux ! Mettant au service de son premier long-métrage toute l’expérience accumulée au fil des dernières années (son court métrage du même nom, les émeutes documentarisées ou encore le magnifique « A voix haute » qu’on vous avait déjà conseillé et qu'il avait co-réalisé), le jeune réalisateur a réussi le pari difficile de nous faire vibrer, de présenter cette France clivée où gronde une colère qui ne demande qu’à s’exprimer. Amateur de copwatch (activité qui consiste à filmer les interventions policières en vue de dénoncer les éventuelles dérives), Ladj Ly s’est inspiré de son vécu, de tout ce qu’il a vu pour livrer une histoire sans manichéisme avec un tout grand professionnalisme. Se glissant dans le top trois des films de l’année (et briguant même la première place si convoitée), le film de Lajd Ly est une leçon de vie sans morale, un exercice de style hautement réussi et un incontournable multigénérationnel. Un grand, grand film qui éveille les consciences et nous réduit au silence, nous émeut et fait naître chez nous un vrai sentiment d’urgence. Un incontournable, vraiment ! Date de sortie en Belgique/France : 20 novembre 2019 Durée du film : 1h42 Genre : Drame/ Policier Résumé du film : « The lighthouse » raconte l'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890 Avis : Vu lors du deuxième week-end du dernier festival du film américain de Deauville, « The Lighthouse » est un film qui divisera le spectateur ! Alors que certains seront sensibles à l’esthétique particulière du film et au jeu des acteurs, d’autres s’insurgeront devant cette réactualisation du mythe de Prométhée. De notre côté, nous devons avouer que nous faisons partie de la première catégorie ! « The Lightouse » : jamais un phare n’avait été aussi bien filmé ! Quels sont les points communs entre « The Witch » sorti en 2016 et « The Lighthouse » ? Le réalisateur ? Vous avez raison ! Le réalisateur de 36 ans Robert Eggers est de nouveau aux commandes de ce duel psychologique. Mais la dernière ressemblance est plus difficile à établir. Dans les deux cas, le réalisateur semble intéressé par transposer sur grand écran un mythe en jouant un maximum sur les codes. D’emblée, ce qui frappe avec « The Lighthouse », c’est le choix du format.Le 4/3 est employé avec beaucoup de pertinence pour renforcer la promiscuité entre les personnages, véritablement prisonniers de ce phare. Ne parlons même pas de l’échelle des plans qui permet de filmer les visages et les émotions tout comme cette île lointaine battue par les vents et la pluie. Nous ressentons en permanence une forme d’oppression et de solitude, échantillon de ce que doivent également ressentir les personnages. La mise en scène y est excellente et le soin a été mis sur la photographie qui flatte véritablement la rétine. D’ailleurs, le film est dans son ensemble, visuellement très beau et les images sont très fortes. L’utilisation du noir et blanc donne un cachet unique au film. A cela, nous devons aussi saluer le formidable travail sur le son (spatialisation et minimalisme lorsque la situation l’exige) qui permet de déstabiliser le spectateur et de jouer avec ses sens. Pattinson/Dafoe : Opposition de deux vraies personnalités Si notre impression du film est aussi bonne, c’est parce que, outre la direction artistique fabuleuse, le spectacle se passe aussi dans la confrontation permanente de ces gardiens de phare. Willem Dafoe est le personnage le plus expérimenté, et, en tant que tel, s’occupera de la lumière du phare. Très vite, nous mesurons son obsession pour sa tâche qu’il ne veut pas laisser à son jeune collègue. Tout naturellement, Robert Pattison devra s’occuper de toutes les tâches ingrates et lourdes à accomplir en nourrissant le désir d’entretenir la lumière. Le soir, les deux compères se retrouvent, mangent et boivent en chantant de veilles chansons de marins… comme pour oublier les difficultés de la journée. Réellement impressionnants dans leurs rôles, les comédiens sont investis comme jamais dans des rôles finalement assez complexes à jouer. Tous deux ont un passé et des failles que le réalisateurs nous propose de découvrir au fur et à mesure du récit. De ces failles naitront la folie, les hallucinations et la paranoïa que l’alcool consolidera dans un destin tragique. Finalement, le scénario est assez simple sans être non plus simpliste. Il se proposera de présenter deux gardiens aux personnalités antagonistes dans un lieu isolé et très rude. A ce récit, se mêle les contes et légendes des marins que nos (anti)-héros chanteront de toutes leurs tripes. A travers les joutes verbales qu’ils se livreront, nous mesurons pour le réalisateur l’importance des mots comme vecteurs d’émotions. Pourtant, nous pouvons tout de même pointer un récit qui tourne en rond malgré une folie qui progresse. Cela pourra en refroidir certains. Tout comme la dernière scène assurément très choquante qui poussera la modernisation du mythe de Prométhée à son effroyable terme. Ames sensibles s’abstenir… En conclusion, « The Lighthouse » est avant tout une expérience de cinéma magnifiée par une technique sans faille et de brillants comédiens. Le recours au noir et blanc et au format 4/3 donne une vraie identité à cette confrontation psychologique qui ne fera que monter vers un final cruel, à l’image du destin de Prométhée. Voilà un réalisateur qui va au bout de ses intentions, quitte à susciter de vives réactions. Durée du film: 1h49 Genre: Thriller psychologique Les docs de l'oncle Sam - Dimanche 8 septembre (par François) Résumé du film : Les plus grands noms nous font plonger dans l’histoire et l’impact du son au cinéma : Steven Spielberg, George Lucas, Barbra Streisand, John Lasseter, Andrew Stanton, Patty Jenkins, Robert Redford, Ryan Coogler, David Lynch, Sofia Coppola, Christopher Nolan, Ang Lee, Walter Murch nous livrent leur regard sur cette discipline à part entière. Un documentaire riche, fascinant et essentiel. Avis : Présenté au Festival Américain de Deauville dans la catégorie des docs de l’Oncle Sam, « Making Waves : The art of cinematic Sound » est avant tout un brillant hommage porté au 7e art où l’accent est mis sur le métier du son. Bien qu’arrivé au cinéma après l’image, le son en est le parfait complément ! De concert, ils parviennent à procurer une émotion à chaque fois renouvelée. Midge Costin réalise un documentaire édifiant sur la place prépondérante du son au cinéma. Son film est également une Histoire du Cinéma où les images d’archives en sont la colonne vertébrale. D’ailleurs, la force du documentaire est de dépoussiérer les veilles images pour illustrer le propos toujours très éclairant. La première partie du film est présentée sous forme chronologique montrant les principaux défis techniques ainsi que les révolutions liées au Cinéma. On pense notamment à l’arrivée du cinéma parlant avec le célèbre « Chanteur de Jazz » où certains personnages qui représentent le passé sont muets alors que ce fameux chanteur fait entendre sa voix éclatante et récolte l’indignation…Nous sommes en 1927, et déjà, la révolution est en marche. Cet exemple n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan que constituent les différentes innovations technologiques du secteur audiovisuel. Bien sûr, de grands visionnaires ont laissé une empreinte à jamais indélébile dans le milieu du cinéma. On pense notamment à Walter Murch (« Apocalypse Now », « Le Patient Anglais », Ben Burtt (« Star Wars », « E.T », « Indiana Jones », etc..) et Gary Rydstrom (« Toy Story », « Le Pont des Espions »), qui ont chacun su magnifier le film grâce au formidable travail qu’ils ont accompli sur le son. Leur point commun ? Ils ont tous été salués par la profession et récompensés par un ou plusieurs oscar(s). Tous sont des artisans cherchant sans cesse la meilleure façon de rendre compte d’une situation sonore. Le réalisateur, Midge Costin, fait également intervenir les plus grands cinéastes de notre temps pour nous conter cette formidable aventure ! Sofia Coppola, Christopher Nolan, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, Barbra Streisand, Ang Lee, John Lasseter, David Lynch, Peter Weir, Alfonso Cuaron et Robert Redford, n’en sont que quelques exemples ! Tous accordent une très grande attention aux trois éléments qui constituent le champ sonore : les voix, les effets sonores et la musique. D’ailleurs, chacun de ces éléments sera expliqué, et mieux encore, illustré ! Au sein de ces catégories, d’autres (moins connues) existent également. L’objectif pour ces personnes de l’ombre est de créer un espace dynamique où ces trois éléments vivent en harmonie pour procurer de l’émotion. En définitive, nous ne pouvons que vous recommander chaudement ce documentaire réalisé avec beaucoup d’amour, d’humour, et de clarté ! Quant à nous, cela nous a donné envie de nous replonger dans ces grands classiques et de prêter une plus grande attention encore aux nombreux détails tapis dans le son. Durée du film : 1h35 Genre : Documentaire

Inspiré de la propre expérience de sa grand-mère, l’histoire tragique que nous conte Carlo Mirabella-Davis est un superbe cri de détresse mais aussi un formidable message d'espoir. Celui qu’entretient son héroïne Hunter de retrouver sa liberté de femme et de se sentir à nouveau vivante. Un premier film marquant que l’on risque bien de voir dans nos salles au printemps ! Jamais sans ma bille… Hunter, jeune trentenaire aux faux airs de Jennifer Lawrence a, semble-t-il, tout pour être heureuse. Une villa cosy avec piscine, une merveilleuse cuisine, un budget déco illimité, un mari aux abdos modelés et des journées libres…. où elle ne fait que s’ennuyer. Attendant de pieds fermes le retour de son mari, la jeune fille prend autant de soin à se préparer qu’à rendre le nid douillet. Oui mais voilà, transparente aux yeux de tous, Hunter vit dans une cage dorée et vitrée d’où elle scrute, le regard dans le vide, l’espace de liberté qui manque cruellement à sa vie. Sans cesse reléguée à son rôle de femme au foyer, Hunter voit sa vie basculer lorsque son test de grossesse lui confirme la plus belle des vérités… Victime inconsciente de la maladie de Pica (un trouble alimentaire qui consiste à avaler des objets dangereux ou des produits non comestibles), Hunter se découvre un sentiment libérateur de contrôle de son corps, se réjouit d’un secret porté au quotidien aussi lourd à porter que celui qu’elle n’a jusqu’ici jamais révélé. Drame psychologique proche du thriller dans sa construction narrative, « Swallow » (traduction du verbe avaler) prend aux tripes malgré une lenteur et une contemplation de tous les instants. En sa basant sur le récit de vie de sa grand-mère, malheureuse dans son mariage et dans sa vie (et internée pour avoir été victime des troubles compulsifs comme le lavage intempestif de ses mains et autres rituels qui donnaient un semblant de contrôle à son quotidien), Carlo Mirabella-Davis injecte une part d’intimité et d’empathie rares touchant au cœur de nombreux spectateurs. Impressionné par la découverte d’une photo où de nombreux objets ingérés se trouvaient alignés, le réalisateur new yorkais a soudain choisi de mettre en images la douleur d’une femme enfermée dans un carcan domestique dont elle peut difficilement s’extirper. S’accrochant à quelques rares morceaux de liberté, son héroïne se prive de tout mais pas d’une chose : celle de garder le contrôle sur son corps dans lequel grandit un bébé mis en danger par les objets ingérés. De bille en pile, de punaise en morceau de porcelaine, le corps d’Hunter ingère tout ce qui lui passe sous la main et lui restitue son contenu non sans douleur mais avec un plaisir certain d’avoir pris le dessus sur ces artefacts indélicats. Filmée avec autant d'attention que les denrées alimentaires de début de film, la succession grandissante d'objets amassés sur la maquilleuse de sa chambre nous glace le sang et nous font comprendre combien le mal-être d'Hunter devient lui aussi conséquent. Le self-contrôle d’Haley Bennett Incarnant à la perfection cette Hunter qui ne laisse presque rien transparaître, Haley Bennett se donne corps et âme dans la construction de ce rôle peu évident. Ses regards interdits, son visage fermé, ses gestes précis et réguliers lui confèrent un aspect lisse derrière laquel se cache une femme brisée. Peu locace, son personnage occupe chaque plan avec une nonchalance et une certaine grâce, rendant distante mais aussi touchante la jeune ménagère en quête de repères et d’existence. Evoluant considérablement au fil des jours et des semaines, Hunter nous surprend, nous submerge d’émotions dans les quelques rares scènes de colère de révoltes ou de fuite en avant. Drame introspectif profondément troublant, « Swallow » a certes les défauts d’un premier film étiré dans sa longueur mais aussi une intention qui nous va droit au cœur. Aussi impuissant que son entourage, nous sortirons de la salle circonspect et réservé mais aussi terriblement touché par le long-métrage vérité que Carlo Mirabella-Davis est venu nous livrer. Durée du film : 1h34 Genre : Drame Projections durant le Festival : Samedi 07 SEPTEMBRE 2019 au C.I.D - Dimanche 08 SEPTEMBRE 2019 à 18h30 au Casino - Samedi 14 SEPTEMBRE 2019 à 14h00 au Casino - Dimanche 15 SEPTEMBRE 2019 à 9h00 au Morny En compétition – Samedi 7 septembre 2019 (par Véronique) Résumé du film : Tous les adolescents de la ville natale de Haley se parent de leurs plus beaux atours pour, comme il est de coutume de dire, « le plus important jour de leur vie ». Enthousiastes, ils traversent la ville en ordre dispersé, en route vers un destin inconnu. Haley, en revanche, marche d'un pas plus réticent, septique sur le bien-fondé de cette tradition éculée au rite de passage étrange qui les attend au bout du chemin. Arrivés à l'épicerie du quartier, une curieuse cérémonie va décider du sort de leur génération, amenant certains adolescents à échapper à leur banlieue et condamnant les autres à y rester... Avis: Un “Ham on rye », c’est l’équivalent du bon vieux jambon beurre français version US, un petit sandwich pas cher et peu copieux que l’on mange sur le pouce. C’est aussi le titre du premier long-métrage du jeune réalisateur Tyler Taormina, un jeune cinéaste débutant amoureux des traits des visages qu’il croise ou des lieux qu’il fréquente. A l’instar de son titre, le film est en effet bien léger et peu garni, présentant une enfilade de destins sans lien apparent, si ce n’est celui d’un rendez-vous attendu chez « Monty’s », un moment visiblement important dans la vie de nombreux adolescents. En ayant sauté le pas et en étant passé du court au long-métrage, Tyler Taormina à non seulement eu besoin de compiler ce qu’il trouvait de plus beau mais aussi de parler de l’adolescence, du passage à l’âge adulte et de mettre en images la vulnérabilité et les charmes de ces acteurs amateurs qu’il a auditionné. Album nostalgique qui se feuillette sans autre but que de dépeindre la vie de quelques personnages ciblés, « Ham on Rye » a déstabilisé de nombreux spectateurs, certains déclarant forfait à moitié chemin et préférant replier leur siège et quitter la salle sans attendre la fin. Car s’il a certes d’indéniables qualités photographiques « Ham on rye » est surtout incompréhensible dans son propos. Allégorie de l’adolescence ou métaphore de la procréation, on ne sait trop quel message cette interminable heure vingt de film est venue nous livrer. Presque documentaire, son film est à la croisée de différentes temporalités et revisite dans un style vintage, le principe des bals de fin d’année, celui-ci se déroulant en plein jour et dans une sandwicherie d’une banlieue californienne. Acceptant ou refusant d’entrer dans la danse, des dizaines d’adolescents se choisissent après quelques brèves paroles échangées, sur base d’un feeling, d’un physique, en levant le pouce ou en contraire, en le dirigeant vers le sol. Certains sont lâchement abandonnés, d’autres rayonnent de fierté, mais on ne sait pas véritablement vers quoi tout cela est censé nous amener. Même si sa proposition cinématographique et sa grande esthétique en font un film audacieux, on reprochera à « Ham on rye » de manquer de clarté et de tout miser sur son atmosphère onirique ou symbolique et d’en oublier de fournir quelques clés. Durée du film : 1h24 Genre : Drame Projections durant le Festival : - Dimanche 08 SEPTEMBRE 2019 au C.I.D - Lundi 09 SEPTEMBRE 2019 à 18h30 au Casino - Samedi 14 SEPTEMBRE 2019 à 16h00 au Morny - Dimanche 15 SEPTEMBRE 2019 à 9h00 au Casino Résumé du film : Dans un désert sans nom à une époque incertaine, un magistrat gère un fort qui marque la frontière de l'Empire. Le pouvoir central s'inquiète d'une invasion barbare et dépêche sur les lieux le colonel Joll, un tortionnaire de la pire espèce. Parmi les hommes et les femmes ramenés au fort et torturés, une jeune fille blessée attire l'attention du magistrat qui finit par contester les méthodes employées et prendre fait et causes pour les soi-disant barbares. Avis: Véritable coup de cœur découvert lors du Festival du cinéma américain de Deauville, « Waiting for the barbarians » est le nouveau film de Ciro Guerra. Déjà remarqué en 2015 lors de la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes avec « l’Etreinte du serpent », le réalisateur colombien revient très fort avec ce très beau film porté par des acteurs d’exception. Le Bon, la brute et la jeune fille… Cette petite pépite est l’adaptation heureuse sur grand écran du roman éponyme de l’auteur sud-africain J.M. Coetzee, détenteur du Prix Nobel de littérature en 2003. Dès les premières minutes du film, le spectateur que nous sommes est transporté dans un monde indéfini, privé de toute référence temporelle et géographique. Cette absence volontaire d’informations est la condition essentielle pour nous raconter une histoire universelle, celle de la vie d’hommes et de femmes portant en eux, les germes d’oppresseurs et de victimes. Référence tragique aux génocides de l’Histoire, celle-ci se nourrit de la méconnaissance de l’autre pour grandir avec la peur, se renforcer avec la haine et exploser en persécutions. Cette histoire possède en elle une vérité millénaire qui hélas se perpétuera encore tant que l’homme sera aveuglé par ses préjugés et guidé par sa propre bêtise. « Waiting for the barbarians » est un récit très fort porté par des acteurs confirmés qui nous offrent une belle leçon de cinéma. Mark Rylance (révélé par Steven Spielberg dans « Le Pont des espions », puis « Le bon gros géant » ou encore « Ready Player One ») nous a une nouvelle fois bluffé par son humanité et les nuances qu’il apporte dans l’échelle des émotions. Faisant face aux odieux personnages incarnés à l’écran par Johnny Depp et Robert Pattinson, il n’aura d’autre motivation que d’essayer de sauver la douce Gana Bayarsaikhan. Comme à son habitude, Johnny Depp est impérial dans le rôle de cet effroyable colonel. Ici, il nous apparait aux antipodes de Jack Sparrow ! Economisant ses mots, il se réfugie derrière ses lunettes de soleil et adopte une attitude presque robotique. Méconnaissable et glaçant ! Qui est le véritable barbare ? Bien que classique dans son traitement, l’intrigue est au service d’une cause plus grande encore qui semble dépasser le simple cadre de ses propres personnages pour épouser la grande Histoire. Ce mariage heureux est dû à une narration parfaitement fluide servie dans des décors prodigieux. Les drames humains sont dépeints avec beaucoup de pudeur et d’humanité par le réalisateur. Ainsi, le magistrat incarné par Mark Rylance est un homme bon, à l’écoute de ses concitoyens qui n’hésiteront pourtant pas à lui tourner le dos lorsque le colonel Joll exercera sa tyrannie pour s’en prendre à eux et ensuite à lui. Et que dire des barbares tant redoutés ? Beaucoup de nomades pacifiques souffriront des mesures apeurées d’un Empire finalement si peu civilisé dont le véritable but sera de porter toujours plus en avant ses frontières. Finalement, le film de Ciro Guerra prend son temps pour nous livrer une terrible vérité : et si les vrais barbares n’étaient pas ceux que l’on croit ? Et s’ils étaient ceux qui sont pétris de certitudes et de bonnes manières mais qui parviennent à dissimuler une bestialité si peu humaine ? Dépassant l’heure cinquante, le réalisateur prend le temps de s’intéresser aux personnages et à leurs histoires car ce sont eux qui animent le récit. Mais l’autre véritable réussite est à aller chercher du côté de la technique avec une réalisation sans faille et la très belle photographie de Chris Menges. Le désert, sublime, révèle les personnages de la même façon que les lieux et les décors qui en diront tout autant que ces derniers. La composition musicale de Giampiero Ambrosi n’est pas en reste et participe au voyage. A la lumière de ces éléments, « Waiting for the barbarians » est une réussite éclatante filmée par un réalisateur de talent et portée par des comédiens éclatants. - François - Durée du film : 1h52

Genre : Drame Projections durant le Festival : - Dimanche 08 SEPTEMBRE 2019 au C.I.D - Lundi 09 SEPTEMBRE 2019 à 20h30 au Casino - Mardi 10 SEPTEMBRE 2019 à 20h30 au Morny Avant-Première - Cérémonie d'ouverture – Vendredi 6 septembre 2019 (par Véronique) Résumé du film : Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Maisleur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés, chacun desdeux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites Avis : Souvent mal-aimé et décrié, parfois controversé, Woody Allen n’a jamais cessé d’être dans la tourmente. Avec la sortie de son dernier long-métrage, « Un jour de pluie à New York », c’est une nouvelle polémique qui refait surface, comme toujours aurait-on envie de dire. Alors que son comédien vedette, le toujours impeccable Timothée Chalamet (suivi par Rebecca Hall) esquivait toute présentation du métrage et reversait son cachet à des associations défendant les victimes d’incestes et de viols, le film se voyait privé de sortie en salles sur le territoire américain et risquait bien d’essuyer le même refus de le voir s’inscrire dans le catalogue de Amazon Prime (alors qu’il n’a été financé que par le seul à miser encore sur ce vieux cheval : Amazon Studios). Mais qu’importe si son nom apparait dans tous les tabloïds, si chaque nouvelle réalisation est l’occasion de redonner de l’air aux mêmes moulins à vent, ce qui nous intéresse nous, c’est la qualité de son dernier métrage, l’efficace « A rainy day in New York », en version originale. Quelque peu perdu sur les chemins de films plus conventionnels, moins risqués, Woody Allen revient à ses premières amours et nous livre un film très écrit, très dialogué, très proche des films de jadis que nous avons tant aimé. Son humour bien senti, ses quiproquos, ses enchainements ininterrompus, ses échanges nerveux et rapides, ses dialogues truculents viennent apporter un souffle de vie à un scénario a priori classique et respectueux des thématiques chères au réalisateur new yorkais. Mettant en lumière un casting de comédiens montants, « Un jour de pluie à New York » peut-être perçu comme une resucée de métrages précédents ou comme un prolongement de tout ce qui a été installé des années durant : une jeune journaliste en extase devant un réalisateur has been et plus âgé qu’elle, une histoire d’amour compliquée, la mise en abîme du cinéma à travers différents métiers du septième art, des petites confidences et des grandes trahisons, les sentiments féminins instables et les hommes victimes des leurs, … le fond comme la forme montrent à eux seuls que nous sommes bien dans l’univers allenien en plein. Rassurante ou agaçante, cette façon de faire est la marque de fabrique d’un Woody Allen peu inspiré diront certains. Nostalgiques diront les autres. Nous penchons davantage dans la seconde catégorie et apprécions retrouver la simplicité d’une histoire qui déroule son fil des cartons noirs à écriture blanche (où apparaissent inlassablement les noms des comédiens par ordre alphabétique) à un final dramatique et positif. Le son jazzy omniprésent et tellement agréable pour nos oreilles, ses plans si caractéristiques, tout est là, dans un condensé d’une heure trente que nous n’avons pas vu filer ou presque. Et puis il y a cette pluie, fantasmée, qui sublime les rêves des uns, les actions des autres, qui remplit de lumière les histoires, les lieux, les moments aspirés. Presqu’intemporel, « A rainy day in New York » se suspend le temps d’un instant, nous donnant cette étrange impression d’être à la fois dans le New York d’aujourd’hui et dans celui d’autrefois. Et c’est peut-être cette nostalgie revisitée qui peut déstabiliser. Un peu trop étiré dans son dernier quart d’heure, le film ne cesse jamais de mettre ses acteurs, ses décors, ses intrigues secondaires et principales en valeur. Car oui, Woody Allen a toujours su s’entourer et mettre en avant les comédiens vedettes du moment. Ici, il utilise à très bon escient le charme désinvolte de Timothée Chalamet (Gatsby Welles), offre un rôle tout adapté à l’inconstante Elle Fanning, jeune journaliste opportuniste, coincée et mondaine, met en scène un Liev Schreiber drôle et touchant, réalisateur en pleine crise existentielle (miroir de l’état d’âme de Allen absent à l’image mais omniprésent dans les traits de son histoire et dans ceux du jeune Josh ?) et un Jude Law presque méconnaissable mais truculent scénariste à l’angoisse de la page blanche et trompé par sa femme (Rebecca Hall). Et c’est sans parler de la palette étendue des personnages secondaires qui n’en sont jamais vraiment. Par sa mini critique des médias et son scénario à tiroirs, Woody Allen ne lâche jamais prise et semble se plaire à réactiver les manettes qui n’ont jamais cessé de fonctionner jusqu’au décevant « Magic in the Moonlight » qui a marqué le début d’une suite de films mineurs. Lumineux, drôle et dramatique, respectueux de son univers si particulier et reconnaissable entre tous, « Un jour de pluie à New York » reprend le chemin de la maison de Woody Allen, celui que l’on a longtemps pris plaisir à suivre. Si certains ont quitté le nid et ne choisiront probablement pas d’y retourner, nous avons pour notre part beaucoup apprécié nous balader dans cette comédie sentimentale où chacun se cherche à défaut de se trouver. Date de sortie en Belgique/France : 18 septembre 2019 Durée du film : 1h32 Genre : Comédie dramatique Titre original : A rainy day in New York |