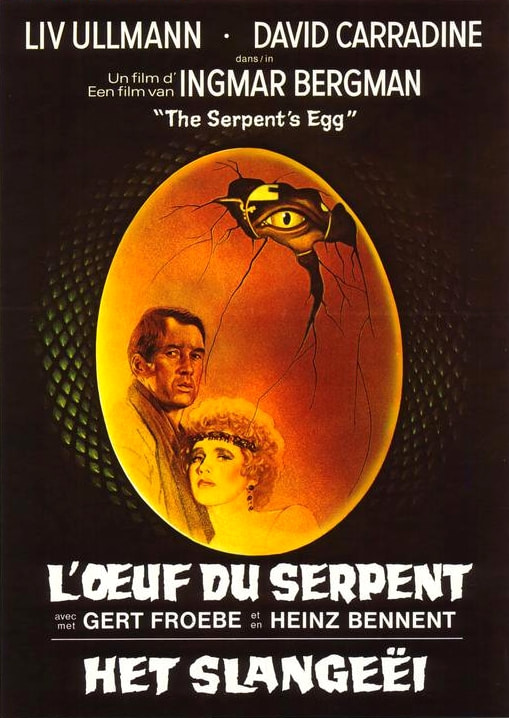

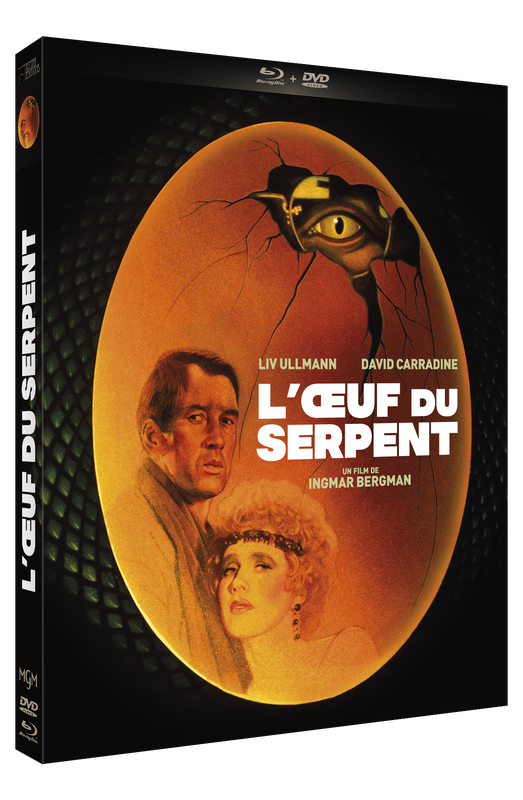

Suite à un programme d’échange en Allemagne lorsqu’il était jeune, le réalisateur assista au discours d’Adolf Hitler et fut fasciné par cet homme qui promettait de redresser l’Allemagne en proie à l’extrême pauvreté et aux sentiments conjugués de culpabilité et de haine. Bien sûr, quelques années plus tard, le réalisateur fut horrifié de découvrir l’univers concentrationnaire et le génocide perpétré par les nazis et la conduite de cet homme qui promettait monts et merveilles. De cette expérience, il en tira la sève pour réaliser "L’Œuf du serpent" où l’on retrouve ce malaise palpable d’une société malade. Dès les premières minutes du film nous sommes embarqués dans une petite histoire, métaphore de la Grande. Le personnage principal, un juif américain interprété par David Carradine assiste impuissant à la transformation de la société. D’un drame familial, une toile sociétale sombre se construit trait après trait pour devenir de plus en plus monstrueuse à mesure que le film avance. Aux côtés de l’acteur, Liv Ullmann est parfaite dans le rôle de sa belle sœur. Elle incarne l’innocence, la naïveté et la bonté dans un monde qui broie tout et tout le monde. Les yeux azurés de l’actrice sont terriblement expressifs et foudroient le spectateur d’une mélancolie désespérante. Travaillant dans un cabaret de seconde zone, son personnage est impacté par la pauvreté qui gagne rapidement ceux qui sont en bas de l’échelle sociale, et qui, en plus souffriront de la violence perpétrée par un Etat policier en devenir… Nous pouvons sans mal affirmer que le film est une étude de la société allemande des années 20, avec ses peurs, sa violence, sa misère et ses tourments. La portée du film est beaucoup plus large qu’il n’y parait et il est intéressant de remarquer que le film se termine en 1923 lors du putsch raté d’Adolf Hitler. Alors que les humanistes (dont l’inspecteur de police interprété par l’excellent Gert Fröbe) se réjouissent de ce danger écarté, nul- sauf le héros- ne se rend compte que le vrai danger est à venir et qu’il est simplement en gestation. Ce coup d’Etat manqué participera, lui aussi, a alimenter les braises de la noirceur humaine. Le futur est clair comme l’œuf du serpent : sous la fine membrane, on discerne clairement le reptile déjà parfait. Car si le film tient sans mal le spectateur en haleine grâce à cette ambiance poisseuse et anxiogène, le climax de la fin du film est tellement monstrueux dans sa symbolique et sa violence cachée (et aussi apparente), qu’il inquiète les spectateurs pourtant parfaitement conscients de l’avenir inquiétant. Et toute la force de ce film est de nous montrer que cette « petite » histoire racontée, n’est que les prémisses de ce que sera la Grande Histoire avec son florilège de monstruosités. Et pire encore, que celle-ci nous apparait étrangement moderne… Comme si les monstres d’hier, les précurseurs du Mal n’appartiennent à aucune époque tant qu’existent et se transmettent leurs idées…Glaçant et nécessaire.

► Bonus Inédits, ceux-ci sont proposés en HD pour notre plus grand plaisir tant ils sont fascinants ! On commence avec l’interview de Bernard Eisenschitz, historien du cinéma et spécialiste du réalisateur. Il revient bien sûr sur la genèse du film mais aussi sur la pace de film parmi les autres.

0 Commentaires

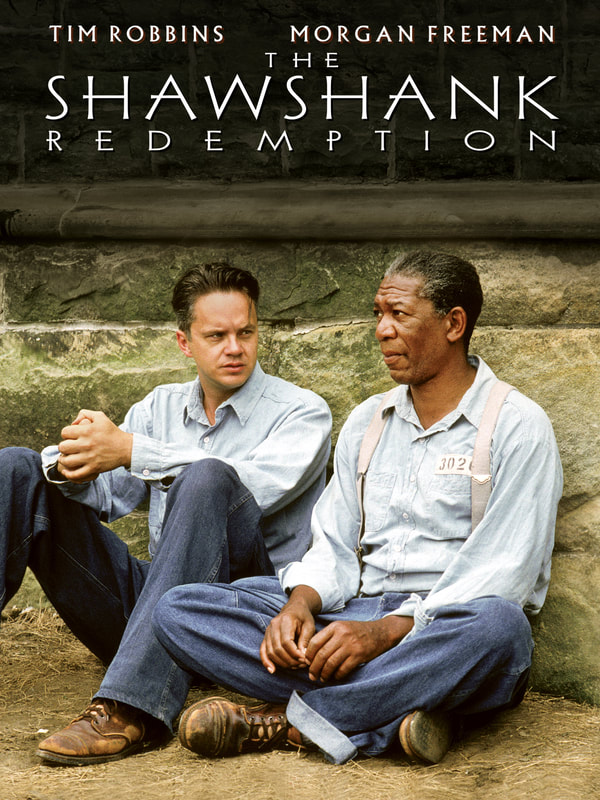

Démarrant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le film montre aussi une amitié belle et sincère qui dure le temps d’une incarcération de pratiquement vingt ans. Si ce portrait carcéral est aussi marquant, c’est parce qu’il délivre de beaux portraits humains éloigné de cynisme, de racisme ou même de considérations sociales. Le réalisateur donne à voir des humains qui nous touchent de par leur humanité. Et dans ces rôles, difficile de ne pas être admiratifs des jeux conjugués de Tim Robbins et de Morgan Freeman parfaits en tous points. Leurs protagonistes, tous deux condamnés très lourdement nous émeuvent autant qu’ils nous fascinent. Car après de si longues années passées en prison, la peur d’en sortir se fait aussi ressentir, cette « institutionnalisation » écrasante provenant de la prison même est aussi au cœur des enjeux d’une l’intrigue finement écrite. Les seconds rôles tirent aussi leurs épingles du jeu et nous émeuvent également à de nombreux moments. Comment ne pas aimer profondément le personnage de Brooks (James Whitmore) (Tora ! Tora ! Tora !) ou se prendre de sympathie par celui de Tommy (Gil Bellows) ? Mais si les « gentils » sont parfaitement campés, il en va de même des « méchants » incarnés tellement bien si froidement par Bob Gunton (« 24h chrono ») dans le rôle du directeur, mais aussi Clancy Brown (« Lost », « La caravane de l’étrange », « The Mandalorian »), son fidèle molosse et gardien de prison. Bien qu’assez classique dans sa réalisation, sa narration, son intrigue et le développement de ses personnages font des « Evadés » un chef-d’œuvre intemporel qui ne vieillit pas. Frank Durabont remettra le couvert de l’émotion dans une autre adaptation d’un livre de Stephen King : « La ligne verte ». A croire que l’écrivain lui porte chance ! ► L’image et le son Comme souvent à l’époque, le film a été tourné en 35mm. Mais ici, il revêt son plus bel habit en 4k grâce à une définition poussé et à un HDR qui flatte la rétine ! Jamais la prison de Shawshank n’était apparue aussi froide ! Ses teintes bleutées sont éclatantes et alternent avec des couleurs plus chaudes (la scène du toit). Plus lumineux et coloré que précédemment (l’ancienne version blu-ray), le film améliore sa saturation et son contraste de telle façon que nous avons redécouvert le film ! Du bien beau travail ! Côté son, la version anglaise est en DTS-HD Master Audio 5.1 permet à la voix du narrateur (Morgan Freeman) de se faire pleinement entendre pour nous guider dans la prison ! Bien sûr, la spatialisation n’est pas très présente mais la musique de Thomas Newman peut tout de même envahir nos salons pour notre plus grand plaisir ! La VF n’a pas fait l’objet d’un soin particulier puisqu’elle est présente en stéréo… C’est dommage ! ► Les bonus Alors que le commentaire audio du réalisateur Frank Darabont élargit notre vision du film, nous pouvons compter sur deux très intéressants documentaires intitulés « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » mais aussi « Les Evadés : le film rédempteur ».

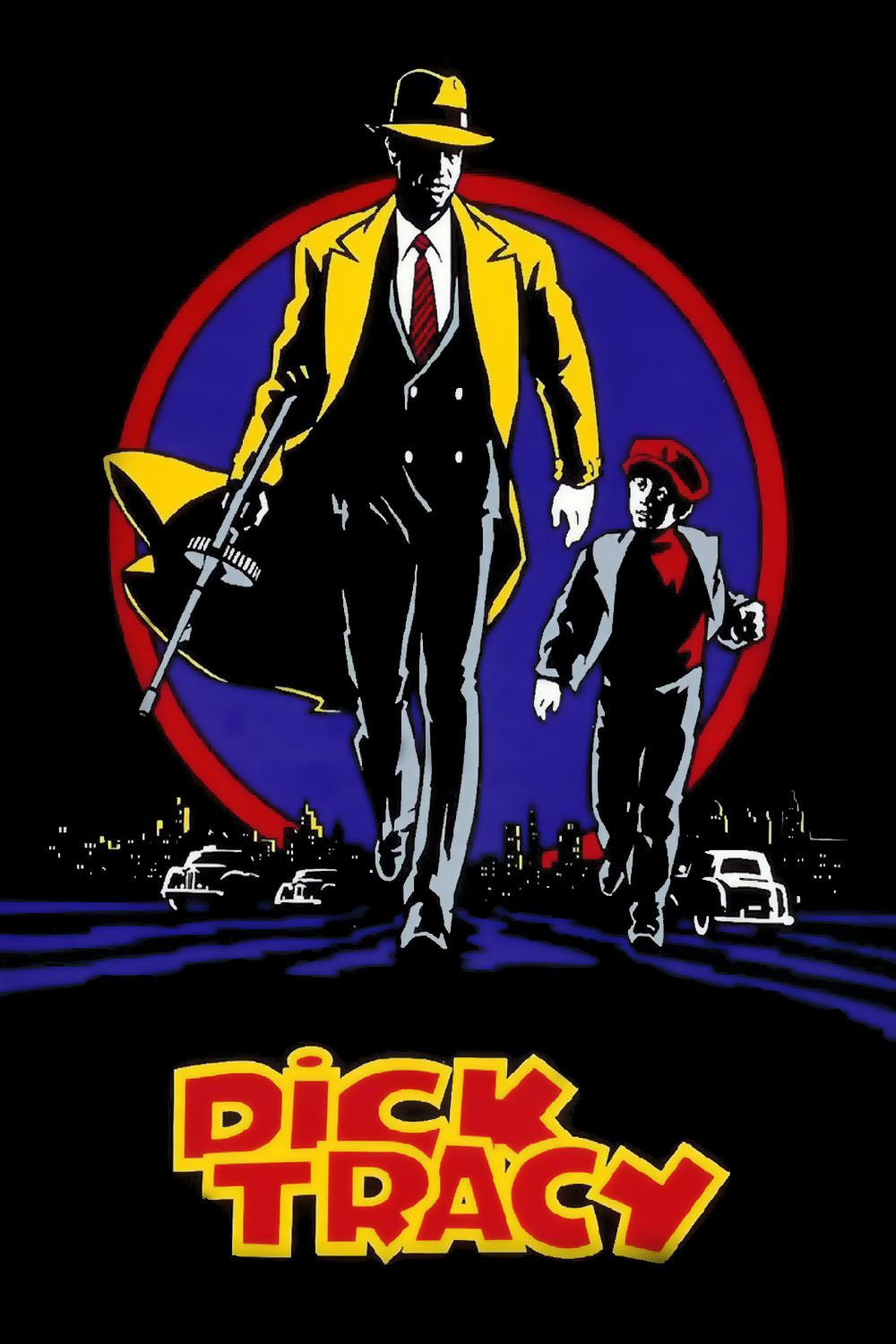

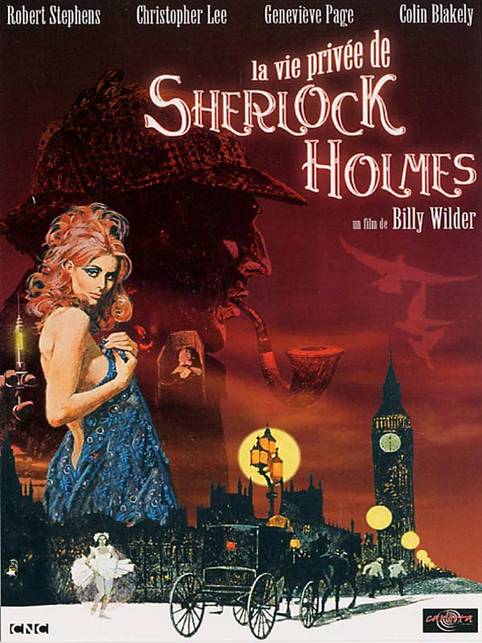

Publié pour la première fois au début des années 30, ce comic-strip (petites vignettes de BD) fera les beaux jours de la rubrique des célèbres « Chicago Tribune » et « New-York Times ». L’Amérique d’alors, encore fascinée par quelques grandes figures du gangstérisme, à l’image de Bonnie and Clyde, accueillera très favorablement cette nouvelle proposition du chevalier blanc, qui ne rechigne jamais à manier la mitrailleuse contre la pègre. Par la suite, plusieurs films et séries ont été produits. Néanmoins, il faudra attendre les années 70 pour que Warren Beatty, l’acteur à la cote qui monte, remporte les droits pour une nouvelle adaptation. Hélas, la jungle hollywoodienne est telle que les studios défilent sans pour autant mettre le grappin sur la célèbre licence. Heureusement, Disney est là pour rétablir cette trop longue injustice ! Après un impressionnant « tournez-manège » où les acteurs et réalisateurs les plus en vogue défilent (de Spielberg à John Landis pour les réalisateurs ; et de Mel Gibson à Paul Newman, en passant par Robert Redford pour les acteurs), Disney prend les choses en main et confie la réalisation à Warren Beatty qui a, entre temps, revu le scénario. Pourtant, ne s’attendant certainement pas à endosser autant de casquettes, le désormais acteur, réalisateur et scénariste se jette à corps perdu dans ce projet colossal ! Une toile du « pop art » filmée avec talent Passant d’un budget de 25 millions à 48 millions de dollars, Warren Beatty a eu pour seule volonté de rendre un hommage appuyé en réalisant une fresque cinématographique à la beauté renversante ! Car oui, la technique utilisée est un vrai régal pour les yeux et le cinéaste parvient à sublimer le matériau d’origine en poursuivant sa folie artistique ! Il vous suffira simplement de regarder les premières minutes du film avec cette séquence d’introduction magistrale pour vous convaincre, et soit dit en passant, à vous scotcher à votre fauteuil ! On y suit les mains du héros qui prennent ses effets personnels dans son appartement à l’intérieur rouge vif. Puis, la caméra prend de la hauteur pour dévoiler la beauté renversante de cette ville qui semble revêtir ses plus beaux apparats la nuit ! Le film fera le bonheur de toutes les télés modernes tant les couleurs vives sont utilisées. Du rouge flash au bleu aquatique en passant par un vert énigmatique, tous les fans des comics y trouveront leur compte ! L’émotion ressentie par ces nombreux plans visuellement magnifiques est décuplée grâce à la composition d’un Danny Elfman qu’on aurait accusé de plagiat s’il n’avait pas fait lui-même la musique de Batman (quasi identique sur le thème du justicier). La ville de Chicago imaginée par Chester Gould revit grâce à la technique du « Matte painting ». C’est originalité dans la posture artistique confère à l’œuvre une beauté de tous les instants ! C’est bien simple, nous avons l’impression d’évoluer dans une succession de tableaux aux cachets indéniables ! Ce ravissement pour les yeux nous fait dire que Warren Beatty a inscrit, en lettres d’or, il y a plus de trente ans, « Dick Tracy » de plain-pied dans la pop-culture. Un casting comme on n’en verra plus ! Enfin, comment ne pas évoquer l’important travail de maquillage qui permet de rendre hideux les grands acteurs présents au casting ? Méconnaissable, ceux-ci s’en donnent à cœur joie et cela transpire de la pellicule ! Aux côtés de Warren Beatty nous retrouvons avec un réel plaisir : Dick Van Dyke, Madonna, Glenne Headly, Al Pacino, Dustin Hoffman (dans le rôle hilarant du marmoneux !), Kathy Bates, James Caan, et Paul Sorvino. Vous l’aurez compris, le film intrigue autant qu’il subjugue son spectateur ! Et bien que nous ayons trouvé quelques longueurs dans ce film de moins de deux heures- la faute à des intrigues secondaires un peu trop appuyées- nous n’avons pas boudé notre plaisir un seul instant ! Revoir Dick Tracy en 2020 s’est se remémorer la magnifique audace qui existait dans les années 90. C’est aussi, redécouvrir un film malmené et boudé injustement à sa sortie. Enfin, c’est se mettre à voyager dans des tableaux filmés aux couleurs chatoyantes et rencontrer de vrais monstres du Cinéma ! Genre: Action/Humour Durée du film: 1h45 Résumé du film : Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier et son équipier vont être entrainés dans une enquête hors du commun, où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de Sherlock, la reine Victoria et le monstre du Loch Ness Avis : Sorti en 1970, « La vie privée de Sherlock Holmes » de Billy Wilder a connu récemment une restauration importante et une nouvelle sortie en DVD/Blu-Ray. Bien moins célèbre que « Le chien des Baskerville » (avec Peter Cushing), cette aventure inédite du fameux détective britannique valait néanmoins la peine qu’on la dépoussière et la représente au grand public. Agrémenté de trois heures de bonus de qualité (dont on vous parle dans le chapitre « les bonus »), le film de Wilder nous entraîne dans l’univers atypique du détective flegmatique d’une bien belle façon. Le grain de l’image est impeccable, la palette de couleurs sobre et parfaitement intégrée, tout concourre à ce que la vision d’un métrage datant d’il y a presque 50 ans soit aussi nette et esthétique que possible et nous fasse oublier combien cette petite pépite aurait pu ternir au fil des années. Alors bien sûr, les décors et l’atmosphère du XVIIIème siècle facilitent très probablement l’immersion dans cet univers d’autrefois mais nous devons saluer le travail de restauration qui a été fait pour que le plaisir cinématographique soit total. Très classique et totalement raccord avec l’univers littéraire de Conan Doyle, « La vie privée de Sherlock Holmes », n’est pourtant pas issu de l’imaginaire du célèbre écrivain. Il n’empêche, cette plongée dans la maison du 221b Baker Street est bluffante et les références multiples. Digne d’une des enquêtes qu’aurait pu vivre Holmes et Watson, cette intrigue policière ne manque pas d’humour et montre combien le duo complice fonctionne aussi bien dans les écrits qu’à l’écran. Interprétés respectivement par Robert Stephens et Colin Blakely, Sherlock et John sont aussi exaspérants qu’attachants. Mais ce ne sont pas les seuls à se démarquer dans des rôles so british : Christopher Lee vient lui aussi prendre part au casting sous les traits de Mycroft, le frère emblématique du détective. Côté féminin, c’est Geneviève Page (« Buffet Froid », de Bertrand Blier ou « Belle de Jour » de Luis Bunuel) qui interprète l’énigmatique Gabrielle Valladon, victime belge venue perturber la tranquillité (et l’inactivité) de notre tandem londonien. Très agréable à suivre, pour ses clins d’œil autant que pour sa remasterisation, « La vie privée de Sherlock Holmes », est très lent (mais n’oublions pas que nous ouvrons une fenêtre sur le cinéma des années 70, aux codes très différents de ceux de maintenant), contemplatif, drôle et brillant. Un petit délice qui se déguste tel un cheese cake à l’heure du goûter. ► Les bonus Après une courte présentation d’Eddy Mitchell pour « La dernière séance », les amateurs de l’univers de Billy Wilder et de Sherlock Holmes se délecteront de près de 3 heures de bonus inédits et on ne peut plus intéressants. Bien sûr, il y a une fin alternative très courte, qui laisse supposer que Sherlock vivra d’autres aventures aussi sombres prochainement mais les vrais contenus additionnels copieux n’apparaissent qu’après ces deux belles petites mises en bouche.