Et si le film donne envie de pousser les portes de son cinéma préféré, il le doit en grande partie à son casting prestigieux ! Outre Edward Norton, nous nous régalons de voir à l’écran Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin et Bobby Cannavale. De sacrés acteurs pour une enquête bien sombre aux échos étrangement très actuels ! « L.A Noire » version New York Mais où était passé Edward Norton ? Bien sûr, nous avons pu l’apercevoir de manière fugace dans « Alita: Battle Angel » pendant cinq secondes, et avant ça dans « Beauté Cachée » avec Will Smith (2016) et surtout « Birdman » en 2015 mais c’est tout de même peu (et notamment en terme de temps de présence à l’écran). C’est qu’il nous manquait le bougre ! Avec « Brooklyn Affairs », l’acteur/ réalisateur signe son deuxième film, vingt ans après le sympathique « Au nom d’Anna ». Débutant sur des chapeaux de roues, nous sommes amenés à suivre l’enquête périlleuse de Lionel Essrog, un détective privé atteint de la maladie de La Tourette qui cherche à faire la lumière sur l’assassinat de son patron et néanmoins ami (Bruce Willis). Très vite, l’anti-héros se distanciera de ses collègues quelque peu effrayés par l’ampleur de la tâche, le danger et les menaces qui pèsent sur eux. C’est néanmoins l’occasion de prendre le pouls de ce bureau de détectives réunissant les excellents Bobby Cannavale (« The Irishman », « Vinyl », « Blue Jasmine »), Ethan Suplee (« My name is Earl ») et Dallas Roberts (« New-York Unité Spéciale »). Au fil des rencontres, les pièces d’un grand puzzle finissent par s’emboiter grâce à l’aide de Paul, un homme dont on sent qu’il aimerait mener le combat, s’il en avait davantage le courage. Véritablement habité, Willem Dafoe nous prouve une fois de plus son immense talent ! Mais que serait un bon polar sans des personnages ambigus comme celui de Moses Randolph (Alec Baldwin y est impérial !) élu de la ville qui semble tirer beaucoup de ficelles dont celle de l’immobilier de New-York ! D’ailleurs, il est intéressant de remarquer que si la ville est aujourd’hui celle que l’on connait, c’est grâce à la vision et à la détermination de ces grands patrons de l’immobilier qui sont parvenus à imposer leurs réalisations pour faire de New-York une ville moderne, donnée en exemple. Très clairement inspiré de Robert Moses (l’urbaniste responsable de la rénovation de la Big Apple), cette adaptation du livre de Jonathan Lethem est une formidable relecture de l’Histoire américaine contemporaine. Pendant près de 2h25 minutes, le réalisateur et Dick Pope, son chef opérateur sont parvenus à nous faire voyager dans le New-York des années 50 de façon extrêmement réaliste. Tout dans le film y participe et notre regard est fasciné par ce qu’il voit : les quartiers de la ville sont traversés par des ancêtres aux chromes et couleurs pastel brillant de mille feux, et conduites par des hommes et des femmes élégamment vêtus. Voilà un réalisateur qui sait ce qu’il veut et qui l’obtient ! L’ambiance sonore du film n’est pas en reste et nous nous sommes régalés des interprétations de jazzmen dont les influences du bebop de Charlie Parker ou de Miles Davis font plaisir à entendre ! Un héros malgré lui Malgré nous, cette enquête nous fait penser au « Chinatown » de Polanski pour son ambiance mais aussi pour son personnage qui n’était pas destiné à être un héros. Edward Norton est prodigieux dans le rôle de Lionel qui dira dans le film qu’un « anarchiste prend le contrôle » comme en témoigne ses nombreuses bizarreries qui prêtent à sourire. Véritable performeur, l’acteur est fait du même bois que celui de Joaquin Phoenix, désormais visage tout sourire du Joker ! Jamais horripilant malgré son handicap, Edward Norton parvient à insuffler beaucoup de vie et d’énergie dans son personnage. Pourtant, tout n’est pas rose dans ce film noir ! Les deux bémols sont à aller chercher du côté du rythme inconstant et d’un scénario dont l’indice principal est compris par le spectateur mais pas par le protagoniste principal ! Les amateurs d’intrigues policières devront se résigner à attendre que le héros finisse par comprendre ce qui était évident. Heureusement, des rebondissements colorent une note finale qui n’est donc plus si convenue. Même si le film a été écrit avant l’élection de Trump, l’ombre de l’homme d’affaires et actuel président américain plane sur le métrage. D’abord parce qu’il incarne ce qui fait la particularité de New-York, sa grandeur moderne bâtie avec des briques et des ponts. Ensuite, parce que cette enquête révèle les nombreuses métamorphoses architecturales portées par une modernité galopante à peine freinée par les cris des communautés ethniques qui ne demandent qu’à croquer également dans cette Grosse Pomme... Entre bouleversements étatiques, cris de la rue et meurtre, le polar néo-classique d’Edward Norton à décidément beaucoup à dire ! Date de sortie en Belgique/France : 4 décembre 2019 Durée du film : 2h24 Genre : Polar/ Policier Titre original : Motherless Brooklyn

0 Commentaires

Avec son large sourire et son orange Casimir, notre petit dragon discipliné nous emmènera dans son cursus scolaire ponctué d’épreuves qui feront de lui le plus complet des dragons : envol, jet de flammes, rugissements et kidnapping, les apprentissages se multiplient mais s’avèrent souvent périlleux. Fort heureusement pour lui, notre gentil compagnon fera la rencontre de Perle, une princesse peu ordinaire et découvrira qu’au fond, évoluer seul dans la vie n’est pas une mince affaire. S’appuyant sur son aide et son soutien inconditionnel, le petit monstre va alors nouer une réelle amitié et évoluer. Maladroit, attendrissant, on s’attache à ce dragon en devenir et on se complait dans son univers coloré, lumineux et parfaitement stylisé. Petit plaisir multigénérationnel, « Zébulon le dragon » vaut véritablement le coup d’œil et constituera la sortie idéale avec des apprentis cinéphiles en culotte courte ! Date de sortie en Belgique/France : 27 novembre 2019 Durée du film : 40 minutes Genre : Animation

C’est sur la grande toile que l’ancien animateur de 74 ans a décidé de (dé)peindre la vie de Cédric Saint Guérande, un présentateur vedette et arriviste du JT de 20h, indéboulonnable et incontournable depuis sa prise de pouvoir un certain 11 septembre… Et le moins que le puisse dire, c’est que cette comédie dramatique et grinçante réussit le pari de nous faire entrer dans un monde impitoyable où coups bas et manipulations sont légion. « Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé est purement fortuite ? » Inspiré de nombreuses anecdotes vues au fil de ses longues années de carrière au sein de la télé, « Toute ressemblance » n’est pas qu’une enfilade d’instantanés de vie médiatique ou un film à sketchs peu inspiré. C’est une comédie cynique en deux temps, évoquant la prise de pouvoir d’un journaliste remplaçant et sa crainte de se voir mis sur la touche avec l’arrivée d’un nouveau président de chaîne méfiant (Denis Podalydès). Convoquant toute une série de vedettes du show business et autres journalistes de chaînes concurrentes (Nikos Aliagas, Marc-Olivier Fogiel, Alain Delon, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Michel Drucker, …) pour des caméos peu subtils mais très plaisants, Michel Denisot donne le ton : dénoncer le système d’un univers où chacun se bat pour perdurer au risque de se voir remplacer, mêlant ainsi fiction et réalité. Jeu de pouvoir, manigances et coups bas s’enchaînent ainsi à la pelle lorsque Cédric Saint Guérande (une sorte de Laurent Delahousse en moins star people) apprend que son PDG veut mettre à sa place Florence d’Artois, sa remplaçante du week-end peroxydée (interprétée par Jeanne Bournaud). Si l’affaire ne manque pas de nous rappeler le combat de coqs qui a, en son temps, opposé PPDA et Laurence Ferrari, Denisot prend le parti d’un rire et d’augmenter largement la réalité. S’il n’a jamais présenté le 20h, l’ancien journaliste (qui a tenu l’antenne de nombreuses années et réalisé des scores défiants toute concurrence lorsqu’il présidait le Grand Journal de Canal) était un témoin privilégié de tractations et autres manipulations de ses chers confrères tout au long de sa longue carrière, expérience dont il se nourrit pour alimenter un scénario piquant et plutôt abouti. Là où le bât blesse c’est dans son inconstance et ses choix parfois regrettables de vouloir trop en dire et trop s’éparpiller. Hormis des petits passages dispensables et quelques caricatures un peu trop forcées (on pense aux mésaventures du Ministre de la Culture), le film de Michel Denisot, porté par un Franck Dubosc plutôt convaincant et inspiré, a un réel sens de la dynamique et du comique, amène la réflexion sur la durée de vie d’un programme, sur la carrière éphémère d’un présentateur phare mais évoque aussi le développement des médias Internet et la difficulté de tirer son épingle du jeu dans une ère où tout doit aller vite et où tout est permis pour marquer les esprits… et l’audimat ! Personnage emblématique du PAF, Michel Denisot est tout à fait légitime dans son rôle de narrateur privilégié d’un monde qu’il a longtemps côtoyé. Et force est de constater que si « Toute ressemblance » a quelques petits défauts excusables, la promenade dans les coulisses de la petite lucarne s’est avérée plaisante et divertissante. Date de sortie en Belgique/France : 27 novembre 2019 Durée du film :1h23 Genre : Comédie dramatique

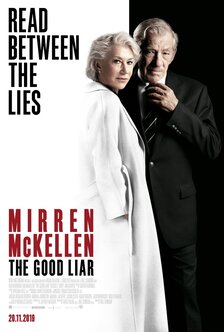

Entre petites trouvailles et coups de mou, le dernier film de Bill Condon vaut essentiellement la peine d’être vu pour son tandem ingénieux. Le plus escroc des deux Ils n’avaient jamais partagé la même affiche mais c’est à présent chose faite : les deux immenses comédiens Helen Mirren et Ian Mc Kellen excellent dans un répertoire inédit en s’affrontent à coup d’arnaques et d’esbrouffes dans une mise en scène soignée signée Bill Condon. Néanmoins, si l’intrigue générale, son évolution, son suspense et sa teneur parfois anxiogène peuvent donner un certain intérêt au film, on relève de nombreuses incohérences que pour parvenir à se laisser porter sur la durée. Adapté du roman de Nicholas Searle, l’histoire nous conte la rencontre de Roy et Betty, deux veufs nantis qui décident de partager le même toit pour briser une solitude pesante ou se nourrir de ce que l’autre a à offrir. Mais très vite, on comprend que cette cohabitation n’est pas totalement dénuée de mauvaises intensions et on attend impatiemment un final totalement convenu qui tarde un peu à arriver. Paresseux, Jeffrey Hatcher et Bill Condon précipitent en effet certains événements et ternissent ainsi le portrait dressé de deux personnages qui avaient un joli potentiel à explorer. On aime détester ce Ian Mc Kellen passé maître dans l’art d’arnaquer son monde et on voudrait tant voir le personnage de l’impeccable Helen Mirren s’extirper du piège qui est peu à peu tissé. La tendresse et la complicité laissent place à la méfiance et la belle histoire d’amitié tombe vite dans une autre réalité. Dense, le rythme de « The good liar » permet de tenir ses spectateurs en haleine malgré les failles des intrigues secondaires. Parfaitement interprété, le long-métrage vaut très certainement le détour pour son tandem admirable et très justement interprété. Mais aussi vite vu, aussi vite oublié, « L’art du mensonge » divertit plus qu’il ne marque et finit dans le carton des sorties de fin d’année qui valent sans doute la peine d’être vues lors d’une diffusion télé. Date de sortie en Belgique : 20 novembre 2019 Durée du film : 1h49 Genre : Thriller Titre original : The good liar

Néanmoins, même si « A couteaux tirés » y fait penser, sa modernité pourrait en surprendre plus d’un. Amateurs de belles investigations, place à l’enquête ! Son nom à lui c’est Blanc…juste Benoit Blanc Décidément, Daniel Craig est un sacré caméléon ! Figure James « Bondesque », l’acteur aime sortir des sentiers battus pour nous proposer des rôles souvent décalés. La preuve la plus éclatante nous a été donnée par le très chouette « Logan Lucky » où l’acteur, teint à la Jean-Pol Gauthier, s’amuse et cela se voit ! Pour ce film, il est le détective Benoit Blanc, fin limier, et enquêteur de renom ! Son personnage pince-sans-rire semble être parfaitement lucide sur ce qui se passe sous ses yeux mais prend un malin plaisir à garder de précieuses cartes dans son jeu. A l’instar de Columbo, le personnage de Benoit Blanc s’amuse des situations rencontrées et possède une longueur d’avance sur les autres. D’ailleurs, le coté « français » de son nom est motif de plaisanteries. De notre côté, la filiation avec un autre grand détective- Hercule Poirot pour ne pas le nommer - nous parait évidente. Aidé dans sa tâche par deux autres enquêteurs, notre détective aura fort à faire pour confondre l’assassin d’Harlan Thrombey (Christopher Plummer, décidément très prolifique !), auteur de polars à succès retrouvé mort dans sa chambre. Egorgé après sa fête d’anniversaire, la thèse du suicide - bien que probable - est loin de convaincre tout le monde. Petit Cluedo entre amis… Un peu à la manière du lieutenant à l’imperméable et au fameux cigare, la construction narrative est certainement la grande qualité du film. Après avoir présenté les membres de la famille d’Harlan Thrombey, nous percevons les rancœurs et dysfonctionnements de cette famille. Pour autant, un de ses membres a–t-il commis l’irréparable comme le pense le détective ? Tout l’enjeu est là ! Cette enquête proche d’une bonne partie de Cluedo mêle questionnements et flashbacks pour avancer. La surprise vient dans la seconde partie du film où on nous révèle ce qui s’est passé ! Le spectateur change alors de posture et les enjeux s’en trouvent modifiés ! Fini la quête de la découverte du coupable, place aux conséquences de ses actes… Sera-t-il inculpé pour meurtre du patriarche ? Là est désormais toute l’intrigue. Hautement appréciable, la modernité du film vient de son approche décalée tant le réalisateur et les scénaristes jouent avec nos pieds ! La réalité montrée et/ou perçue n’est peut-être pas la vraie… A ce jeu trouble des faux semblants, le réalisateur Rian Johnson travaille en maître ! Alors certes, les rebondissements s’enchainent pour notre plus grand plaisir, mais avant cela, quelques flottements plombent le rythme établi ! Pour le reste, notre amusement est à aller chercher du côté du casting tout simplement royal ! Chris Evans, Michael Shannon, et Jamie Lee Curtis prennent plaisir à garder des zones d’ombre pour alimenter une intrigue qui risque bien de vous surprendre ! Finalement, loin d’être classique dans son approche, « A couteaux tirés », sait créer la surprise grâce à une intrigue extrêmement bien calibrée. Le casting cinq étoiles permet aux spectateurs de s’amuser des situations cocasses de cette famille richissime. Seuls les quelques temps morts présents avant les derniers rebondissements allongent inutilement la perception que nous avons eu du film, un long-métrage qu’on appréciera à sa juste valeur Date de sortie en Belgique/France : 27 novembre 2019 Durée du film : 2h11 Genre : Policier/comédie dramatique

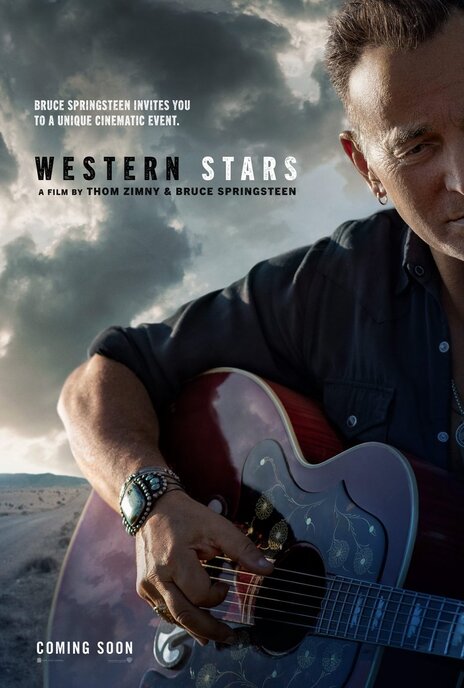

Mais avec « Western Stars », ce n’est pas ses tubes « historiques » que nous entendons mais les titres de son dernier album éponyme. Ayant lutté toute sa vie contre ses démons, Bruce se livre et chante à présent son apaisement et sa perception bienveillante du monde. The Boss, it’s him ! Véritable icône made in US, Bruce Springsteen chante le rêve américain mais surtout les doutes liés à celui-ci. Avec son dernier album « Western Stars », Bruce fait son introspection et nous livre ses doutes et le tiraillement qu’il ressent entre liberté temporaire et vie commune. Résolument contemplatif, le film/concert voit grand et offre des panoramas grandioses de la Californie où les purs sangs qu’affectionne le Boss côtoient son vieux pick-up. Dans les deux cas, ces invitations aux voyages incarnent le mouvement si cher à Bruce Springsteen. Parfois des images d’archives familiales viennent ponctuer l’interprétation du chanteur. D’ailleurs, l’artiste interprète dans sa grange familiale les treize pistes de son album. Il dit d’ailleurs, que cette grange compte beaucoup de fantômes bienveillants. l n’est pas seul pour cet exercice puisque trente musiciens du registre classique l’accompagnent, tout comme son épouse Patti Scialfa (depuis près de trente ans). Entre chaque chanson, Bruce se livre sur ses peurs, ses doutes après plus d’un demi-siècle de carrière. Le résultat à l’écran fait plaisir à voir et à entendre tant la caméra épouse le chant et les souvenirs de l’artiste ! D’ailleurs, nous nous disons que cette façon de réaliser une tournée fait sens tant son album se veut cinématographique ! Date de sortie en Belgique : 17 novembre 2019 Date de sortie en France : 28 novembre 2019 Durée du film : 1h23 Genre : Documentaire musical

Un brûlot sociétal rempli d’humanité. Y convoquant une multitude de paradoxes, « Les Misérables » se vit plus qu’il ne se décrit. Mêlant humour et drame humain, acteurs confirmés et débutants, racontant la vie des banlieues mais réduisant son public au silence de plomb (le faisant sortir de la salle la gorge nouée et incapable de parler), le film de Ladj Ly a pourtant tant de choses à dénoncer. Film au cœur de l’humain, évoquant à merveille les tensions qui animent les grandes villes et certains quartiers en particulier, « Les Misérables » est un film nécessaire et péremptoire. Comment peut-on rire de bon cœur et trembler de terreur, croiser des regards d’enfants déterminés et ceux d’adultes apeurés. Comment faire vivre la naïveté de l’enfance et la détresse au sein d’une même cité ? Parce qu’il a su capter l’essence même des quartiers dans lesquels il a grandi et vit encore aujourd’hui, Ladj Ly ne triche pas, ne juge pas, raconte le pan d’une fiction qui se veut documentaire dans son approche, brute et sans concession. Ses dialogues affutés, son énergie et sa dynamique parfaitement acheminées nous passionnent, des premières images de liesse populaire à son générique sombre sur lequel s’inscrit cette citation : “Il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs”. Tout est dit, sans que le ton ne soit moralisateur. Et pourtant, on pourrait craindre le pire en voyant sa bande annonce où toutes les cases du film de banlieue se cochent sans convaincre totalement. Et pourtant… le génie Ladj Ly a su garder ses meilleures cartouches pour qui pousserait la porte de son cinéma, celui où l’humain est au centre de tout, avec ses convictions, ses erreurs, ses failles et ses espoirs. Jamais manichéen, il a cette force expressive dans son fond comme dans sa forme et nous heurte, mine de rien. Stéphane, simple flic Caméra à l’épaule, nous entrons dans le nouveau quotidien de Stéphane, dernier arrivé dans la brigade anticriminelle (la BAC) de Montfermeil, une commune de Seine-Saint-Denis où les faits de violence s’inscrivent régulièrement dans les colonnes des journaux. Parfait lien entre deux univers qui semblent opposés et qui pourtant ont bien plus de points communs qu’on ne peut l’imaginer. Là, les gamins des banlieues et les flics roulant des mécaniques partagent un même terrain de jeu, mais pas les mêmes règles… C’est là que se situe tout l’enjeu. D’une histoire banale nait une journée qui marquera à jamais tous ceux qui y auront participé, les personnages comme ses témoins privilégiés : nous ! Entre huit-clos et course poursuite, échanges musclés et discussions apaisées, nos cœurs battent à cent à l’heure et le film montre qu’aujourd’hui encore, des cinéastes peuvent nous offrir de vraie proposition de cinéma, celle-là même qui joue leur vrai rôle de média. Ni jugeant ni accablant, le thème exploité montre une implacable réalité, celle sur laquelle de nombreux citoyens ferment les yeux. Ladj Ly nous les ouvre de façon subtile sans jamais rien imposer, juste en nous emmenant sur les sentiers de celle qu’il a longtemps côtoyé et filmé. Damien Bonnard (vu dernièrement encore dans « J’accuse » ou « En liberté ! »), Alexis Manenti (qu’on adore détester) et le charismatique Djebril Zonga excellent dans le trio de policiers, faisant face à des gamins des cités (Issa Perica en tête) aussi crédibles que leurs aînés. Et de leur rencontre professionnelle nait un film choral où chaque personnage principal ou secondaire finit par se rencontrer, se comprendre ou s’éviter, comme dans une vie sans filtre où chacun (réa)agit aux événements avec son éducation, ses convictions et son passé. Le raz-de-marée Ladj Ly n’a pas fini de faire parler de lui et ce n’est que tant mieux ! Mettant au service de son premier long-métrage toute l’expérience accumulée au fil des dernières années (son court métrage du même nom, les émeutes documentarisées ou encore le magnifique « A voix haute » qu’on vous avait déjà conseillé et qu'il avait co-réalisé), le jeune réalisateur a réussi le pari difficile de nous faire vibrer, de présenter cette France clivée où gronde une colère qui ne demande qu’à s’exprimer. Amateur de copwatch (activité qui consiste à filmer les interventions policières en vue de dénoncer les éventuelles dérives), Ladj Ly s’est inspiré de son vécu, de tout ce qu’il a vu pour livrer une histoire sans manichéisme avec un tout grand professionnalisme. Se glissant dans le top trois des films de l’année (et briguant même la première place si convoitée), le film de Lajd Ly est une leçon de vie sans morale, un exercice de style hautement réussi et un incontournable multigénérationnel. Un grand, grand film qui éveille les consciences et nous réduit au silence, nous émeut et fait naître chez nous un vrai sentiment d’urgence. Un incontournable, vraiment ! Date de sortie en Belgique/France : 20 novembre 2019 Durée du film : 1h42 Genre : Drame/ Policier Résumé du film : La vie de Frank "The Irishman" Sheeran, soupçonné d'avoir fait disparaitre le dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa en 1975. Note du film : 7,5/10 (par François) Avis : Attendu comme le messie par les fans de la première heure, « The Irishman » signe le retour sur grand écran (et le petit grâce à Netflix) de Martin Scorsese dans un film de genre. On se souvient encore ému de l’émotion provoquée par des films comme « Les Affranchis », « Casino » ou plus anciennement « Mean Streets ». Adapté du livre de Charles Brandt « J’ai tué Jimmy Hoffa », le film retrace la vie de Frank Sheeran, nous montrant ses liens avec le milieu de la mafia, son amitié avec Jimmy Hoffa et ce qui le conduira à mettre fin aux jours de ce dernier. Reprenant les codes qui ont fait le succès de son réalisateur, « The Irishman » est assurément un bon film qui se repose beaucoup sur ses solides acteurs, ses décors et costumes et sa très belle réalisation. Pourtant, ce n’est pas les 160 millions de dollars dépensés, ni les 3h29 du film qui parviennent (re)créer la surprise. Explications… « The Irishman » : le film de copains Le milieu du cinéma est un petit monde où tout le monde se connait. Parfois des rencontres heureuses se font entre un réalisateur et ses acteurs pour déboucher sur une solide amitié. C’est le cas ici puisque Martin Scorsese retrouve pour la neuvième fois Robert De Niro ! Harvey Keitel rempile pour une sixième collaboration alors que son acolyte Joe Pesci nous revient pour la quatrième fois, c’est dire ! Il s’agit d’une première pour Al Pacino et nous sommes heureux de le voir partager des scènes avec Robert de Niro. Souvenez-vous de l’excellent « Heat » ! Bien que partageant l’affiche du film de Michael Mann, une seule scène commune réunissait les deux géants dans un face à face filmé en champ-contrechamp ; c’était peu ! Heureusement dans le cas présent, les deux acteurs partagent bon nombre de scènes et nous nous régalons ! «J’ai entendu dire que tu repeignais les maisons» Dans le jargon de la mafia, cette phrase sonnait comme une demande de faire répandre le sang sur les murs. C’est sous cette injonction déguisée que le film débute au milieu des années 70. Russel Bufalino (impressionnant Joe Pesci), Frank Sheeran (Robert De Niro : fidèle à lui-même) et leurs épouses font la route pour rejoindre Detroit. Lors du rituel de la pause cigarettes, les deux amis mafieux revoient la station service de leur rencontre, première étape de leur amitié de trente ans. Alors livreur de viande, Frank Sheeran a fini par rentrer dans le cercle fermé de la mafia italo-américaine et devenir l’« Irishman » en référence à ses origines irlandaises. Russel, son parrain, lui apprendra les ficelles du métier, et cela se fera toujours dans le sang. Polyvalent et docile, Frank monte peu à peu les échelons pour devenir une personne de confiance et accéder au poste de garde du corps du puissant syndicaliste routier Jimmy Hoffa (Al Pacino totalement investi). De cette relation de travail, une amitié sincère va se développer entre les deux hommes. Dans « The Irishman », l’intrigue prend le parti de faire de nombreux va et vient entre passé et présent avec pour fil rouge, ce voyage en voiture qui conduiront nos deux vieux amis à l’élimination de Jimmy Hoffa. Ce voyage dans le temps est beau à voir et à entendre grâce au soin apporté aux musiques du film (Glenn Miller, Fats Domino, mais aussi une belle variation du thème du « Parrain »). L’attention touche l’ensemble de l’esthétique du film avec des costumes, voitures et décors qui varient en fonction des époques montrées à l’écran. Pourtant, il y a un domaine sur lequel nous avons quelque peu tiqué… « Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? » D’aussi loin que remontent les premiers films, les trucages sont venus à la rescousse du récit. D’abord bricolés (merci Méliès), ces derniers finiront par évoluer pour se confondre avec l’impression de réalité. Aujourd’hui, la technique de rajeunissement par CGI parvient souvent à créer l’illusion, néanmoins, ce n’est pas le cas ici ! L’enjeu était pourtant fondamental ! Comment mettre en scène la jeunesse de Robert De Niro et Joe Pesci qui ont tous deux 76 ans ? Comment filmer de façon réaliste Al Pacino et ses 79 ans et Harvey Keitel et ses 80 ans au compteur ? Nous aurions aimé apprécier le résultat mais ce n’est absolument pas le cas ! Et ce ne sont pas les exemples qui manquent ! Lorsque Russel lance « Kid » à Frank, on sourit en se disant qu’il abuse un peu ! C’est comme dire « mademoiselle » à une vielle dame, c’est étrange ! Le rajeunissement numérique d’une trentaine d’année d’un septuagénaire n’est absolument pas encore au point pour ce film ! Un autre exemple éloquent nous revient en mémoire lorsque le personnage de De Niro donne des coups de pieds à un épicier. Le « papy » déguisé qu’il est à l’écran ne correspondant pas à l’homme d’âge moyen qu’il est censé incarner ! Heureusement, la fin du film est plus conforme à nos attentes puisque nous découvrons le crépuscule de la vie de Frank Sheeran en proie aux regrets d’avoir tué son ami Jimmy. Ce meurtre l’a par ailleurs aussi éloigné de sa fille qui ne lui a jamais pardonné. Avec « The Irishman », Martin Scorsese revient à l’écran avec ce qu’il sait faire de mieux et cela fonctionne. Son (très) long récit reprend les codes jadis véhiculés et nous nous retrouvons en terrain connu. La reconstitution de cette époque est magistrale et est portée par de brillants comédiens qui ont parfaitement épousé la vision du réalisateur. Pourtant, le spectacle n’a pas été total car nous n’avons vu aucune scène sortir du lot pour faire date. Aucun coup d’éclat auquel le réalisateur des « Affranchis » ou de « Casino » nous avait pourtant habitué. Il n’en reste pas moins un film crépusculaire à la mécanique infaillible car constituée d’éléments précieux. Un film testament que l’on suit avec tendresse et dévouement. Date de sortie en Belgique : 13 novembre 2019 Date de sortie sur Netflix : 27 novembre 2019 Durée du film : 3h29 Genre : Drame/Biopic Résumé du film : Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : « J’Accuse », quelques lettres, trois points de suspension et un d’exclamation. Des symboles forts, connus du monde entier depuis la parution de la lettre ouverte d’Emile Zola le 13 janvier 1898. Un cri du cœur ou de rage, orienté vers une justice aveugle et un Président de la République trop discret sur une affaire, celle d’Alfred Dreyfus. Un peu plus de cent vingt ans plus tard, le dernier long-métrage de Roman Polanski remporte le Lion d’Argent à la Mostra de Venise. "J'accuse", un film qui n’a pas fini de diviser… tout comme l’affaire relatée à son époque. La preuve que rien n’a changé ? Que l’essence même du métrage est à l’image de notre société ? D, le maudit Deux ans après son échec cuisant « D’après une histoire vraie », Roman Polanski signe un film fort et indispensable à l’heure où l’antisémitisme regagne du terrain dans quelques pays de l’Europe. « J’accuse », preuve ultime que le cinéaste est capable du pire mais surtout du meilleur, a en effet toute l’intelligence d’aborder sous un regard neuf une affaire qui a passionné les foules, les cinéastes, les politiques ou les journalistes de tous temps. Remis au goût du jour et abordé comme une intrigue policière au suspense croissant, le dernier long-métrage de Polanski possède de vraies belles qualités qu’on ne peut contester. Plaidoyer très actuel (dans lequel on trouve indéniablement l’écho des tumultes qui bouleversent son metteur en scène) « J’accuse » aurait pu se placer à la hauteur du Capitaine Alfred Dreyfus et nous faire part des tourments de cet ancien soldat, rétrogradé et isolé sur l’île du Diable, en Guyane. Au lieu de cela, Roman Polanski et Robert Harris (célèbre écrivain britannique et co-scénariste de l’excellent « The ghost writer ») ont opté pour une enquête menée par le Colonel Marie-Georges Picquart, officier promu chef du service de renseignement militaire. Enquête durant laquelle l’ancien commandant et professeur d’Alfred Dreyfus découvre que le vrai coupable (Ferdinand Walsin Esterhazy) court encore les rues et jouit de la liberté ôtée à un innocent dont la vie est à jamais bouleversée. Révélée au monde par le journal l’Aurore, cette erreur judiciaire a donné naissance à de nombreux ouvrages, nombreux films mais a surtout alimenté les rumeurs d’un tribunal populaire aveuglé par les manipulations et mensonges de la Grande Muette. Il ne faut jurer de rien Animé par un réel souci de faire triompher la vérité, le colonel Picquart (excellent Jean Dujardin), mène ainsi sa petite enquête, passionnante tant dans son déroulement que par les émotions que les découvertes vont susciter auprès des différents protagonistes. Minutieux dans sa présentation, abondant dans ses explications, le scénario de Harris et Polanski prend le temps d’évoquer chaque manivelle actionnée dans cette quête de vérité, nous entraînant dans la rencontre de multiples personnages secondaires incarnés avec dévotion par un panel de comédiens secondaires dont certains sont issus de la Comédie Française : Denis Podalydès, Melvil Poupaud, Vincent Perez, Grégory Gadebois (« Le jeu »), Mathieu Amalric, Louis Garrel et Emmanuelle Seigner. Si certains sont davantage dans la prestation théâtrale que dans les émotions vitales, c’est sans doute parce que le cinéaste a opté pour une présentation presque aseptisée des faits afin de rendre plus éclatants les ressentiments de son personnage principal. Alimentée par une bande originale (celle d’Alexandre Desplat) austère et glaçante par moments, la version 2019 de l’affaire Dreyfus devient plus dynamique dans sa seconde partie et fait du procès de Zola et du second jugement de Dreyfus, deux instants clés du formidable métrage impeccablement réalisé. Deux instants-clés compréhensibles de tous grâce à l’installation minutieuse d’un contexte révélé morceau par morceau, à l’instar des courriers déchirés interceptés par les services de renseignement militaire français, ceux-là même qui avaient le poids et la capacité de condamner n’importe quel homme jugé. S’il souffre de quelques longueurs, « J’accuse » est une relecture haletante de la célèbre affaire Dreyfus et fait indéniablement partie des plus grandes réussites de Roman Polanski. Un metteur en scène qui n’a pas hésité à s’exposer sous les feux de la rampe pour évoquer une erreur judiciaire du passé et offrir une relecture remarquable d’un fait de société toujours inquiétant, celle de la montée des extrémismes et de l’antisémitisme dans notre Europe contemporaine. « J’accuse » ou comment la petite et la grande Histoire se mêlent pour prouver que rien n’a vraiment changé finalement… Date de sortie en Belgique/France : 13 novembre 2019 Durée du film : 2h12 Genre : Drame

L’apogée de ces enjeux a été immortalisé devant le monde entier en 1966 lors de la grande course française des 24h du Mans alors que trois Ford GT 40 passaient la ligne au même moment ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pendant 2h33 nous avons été collé à notre siège en affichant notre plus beau sourire ! En voiture Simone ! A 55 ans, nous ne pouvons que constater la carrière prolifique et éclectique du réalisateur de « Identity », « 3h10 pour Yuma », « Logan » ou encore « Walk The Line ». Touchant avec succès à tous les styles, James Mangold nous revient cette année avec un film de courses automobiles qui marquera assurément les esprits à l’image de l’excellent « Rush » de Ron Howard (2013) avec qui il partage de nombreux points communs. « Vous avais-je déjà parlé de mon grand-père » ? Commençant sur les chapeaux de roues, le film a l’intelligence d’ancrer son propos dans une époque formidablement bien reconstituée. Celle des années 60 où de grands noms se côtoient. Alors que Carroll Shelby dépose ses gants de pilote pour cause de déficiences cardiaques et s’atèle à son travail de préparateur, Ken Miles sévit sur les circuits où ses compétences au volant et en dehors en tant que mécanicien feront la gloire de Ford. D’ailleurs, le boss de la marque –Henry Ford II- et petit-fils d’Henry Ford a été piqué à vif par le refus d’Enzo Ferrari de s’associer à sa marque pour briller en course automobile. A l’époque, Ford était encore associé aux voitures « grand public » mais les lignes commencèrent à bouger. Lee Iacocca, cadre chez Ford, caressait depuis longtemps l’envie de proposer aux jeunes américains actifs une voiture qui ne serait pas celle de papa ; la Mustang est ainsi née ! Dans « Le Mans 66 », nous assistons aux interactions de tout ce joli monde et nous adoptons leurs points de vue et leurs visions de l’industrie automobile des années 60. James Mangold s’en donne d’ailleurs à cœur joie en nous livrant des dialogues croustillants clamés par de sacrés bons acteurs ! Alors que Matt Damon prête ses traits à Carroll Shelby, Christian Bale devient Ken Miles. Tous deux sont excellents dans leurs rôles et procurent aux spectateurs de belles émotions. Plus qu’un film de courses, « Le Mans 66 » est avant tout un film centré sur l’humain et les ambitions qui permettent de lancer (et tenir) des défis fous ! Quel plaisir d’assister à la rencontre entre Lee Iacocca (parfait Jon Bernthal) et Enzo Ferrari (Remo Girone). Ces rencontres, et d’autres présentes dans le film, ont été déterminantes pour comprendre les alliances que nous connaissons aujourd’hui. Petite leçon de conduite…et de cinéma ! Que serait un film d’époque sans les costumes, décors et voitures qui vont avec ? Dans le cas présent, le chef décorateur François Audouy a dû prendre un réel plaisir ! Il est parvenu à recréer des endroits réels comme le siège social de Ford à Dearborn dans le Michigan, les ateliers de la Shelby American Inc. à Venice Beach en Californie ou encore la réplique du bureau d’Enzo Ferrari ! Nous avons la très agréable impression de voyager dans le temps sans trop de recours au numérique ! Le réalisateur dit d’ailleurs à ce propos : "Aujourd’hui, l’action au cinéma se veut généralement spectaculaire et renforcée par des effets numériques. J’ai voulu au contraire quelque chose de profondément analogique, de réel et de brut. Je désirais montrer ce qu’il y a de séduisant dans ces bolides, la mécanique, les moteurs, le danger. Ces hommes roulaient à plus de 300 km/h coincés dans une fine coquille d’aluminium autour d’une piste. C’était un vrai miracle qu’ils aient une telle audace, un miracle qu’ils survivent dans de telles conditions. Et je voulais que les spectateurs puissent le ressentir aussi." Mais reconstituer une époque ne peut se faire sans l’aide d’un sacré directeur de la photographie dont le rôle est de nous immerger le plus fidèlement possible. James Mangold retrouve Phedon Papamichael qui avait déjà apporté son expertise sur cinq films dont « Walk The Line », « 3h10 Pour Yuma » et « Night And Day ». Ensemble, ils ont tenu à s’inspirer de grands classiques tels que le « Grand Prix » de 1966 avec Yves Montand et « Le Mans » datant de 1971 avec Steve McQueen. Autant dire d’excellentes références pour nourrir un film qui se veut plus authentique qu’un énième « Fast and Furious » par exemple. Quand « Le Mans 66 » rencontre Michel Vaillant… Pendant la projection du film, nous nous sommes demandé ce que donnerait l’adaptation sur grand écran de Michel Vaillant entre les mains de James Mangold ? Car, à y regarder de plus près, nous y retrouvons quelques points communs. Outre la rivalité entre deux hommes (Ford et Ferrari) et deux visions du secteur automobile, le film nous parle aussi d’amitié vraie (entre Shelby et Miles), mais pas que… Les courses sont filmées avec une maestria que nous avons rarement vue au cinéma (il faut remonter à "Rush"). Mais ici, le réalisateur parvient selon nous, à dépasser la vision de Ron Howard avec des scènes ultra-réalistes et belles qui fascinent le spectateur. Ainsi, la scène finale offre une reconstitution exceptionnelle de la course des 24 Heures du Mans de 1966 ! Pendant quarante minutes, c’est avec le cœur serré que nous avons accompagné Miles dans son cockpit ! La pluie nous a effrayé et nous avons ressenti le doute du pilote. C’est bien simple, nous étions tassé dans l‘habitacle pour vivre intensément la course. Le film offre la possibilité de ressentir la fatigue de son pilote mais aussi son excitation. Quant aux paysages de campagne filmés, ils ressemblent à ceux de la vallée de la Loire. On s’y croirait ! De par son ampleur, l’ancrage dans une époque chérie, les relations qui unissent des personnages qui ont marqué l’histoire du sport automobile et les émotions délivrées aux spectateurs, « Le Mans 66 » fait déjà l’objet de statut de film culte pour nous ! Alors accrochez votre ceinture car le voyage en vaut la chandelle ! Date de sortie en Belgique/France : 13 novembre 2019 Durée du film : 2h33 Genre : Biopic, drame Résumé du film : Leipzig, 1989. Fritzi, douze ans, s’occupe avec amour du petit Sputnik. Sputnik, c’est le chien de sa meilleure amie, Sophie, qui est partie en Hongrie avec sa maman pendant les grandes vacances. Mais à la rentrée, Sophie ne revient pas à l’école : comme beaucoup d’autres, elle a fui à l’Ouest. Prenant son courage à deux mains, Fritzi se lance à la recherche de son amie et se retrouve plongée dans une aventure qui va changer l’avenir du pays tout entier. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Demain, cela fera trente ans que le mur de Berlin est tombé, ralliant l’Est et l’Ouest trop longtemps séparés. Si le sujet a déjà maintes fois été traité au cinéma (« Ballon », « La révolution silencieuse » en sont deux exemples récents), le faire à travers les yeux des enfants et leur naïveté est une ingénieuse idée. Basé sur le livre du même nom (d’Hanna Schott), « Fritzi, histoire d’une révolution » nous raconte l’histoire de Sophie et Fritzi, deux jeunes filles séparées par le départ de cette dernière pour l’Ouest, terre de liberté, fantasmée et idéalisée. Visuellement doux et particulièrement bien amené, le scénario de Beate Völcker révèle peu à peu les difficultés de cette époque, la politique mise en place à l’Est de l’Allemagne et la peur que certains contrôles de la Stasi pouvaient provoquer auprès de la population locale. La naïveté et l’insouciance de l’enfance se heurtent ainsi à la dureté de la vie, les couleurs pastel et les démarches amicales de Fritzi n’oubliant pas pour autant de faire part d’un pan de l’histoire que beaucoup connaissent déjà mais dont il est difficile de parler aux plus jeunes d’entre nous. La disparition mystérieuse de Sophie, les rumeurs, les informations du journal télévisé, les manifestations mises en place, le soulèvement populaire et le grondement d’une Europe séparée par le mur de Fer se lient autour d’une histoire à priori simple, celle de Fritzi, jeune blondinette déterminée à ramener Sputnik, le chien de Sophie, a sa maîtresse, bloquée à la frontière hongroise. Avec simplicité, nos jeunes spectateurs découvrent alors tout ce qui a marqué la grande Histoire, se l’accaparent de façon ludique et didactique, et avancent avec Fritzi jusqu’à un final rempli d’espoir et de lendemains moins incertains. En moins d’une heure trente, Matthias Bruhn et Ralf Kukula réussissent le pari difficile de s’adresser aux plus petits (les 6 ans et plus) et de les éduquer sur fond d’une belle histoire d’amitié. D’actualité, « Fritzi, histoire d’une révolution » est à découvrir en famille et est un parfait média vers l’Histoire que l’on connait certes déjà mais que le jeune public appréciera. Date de sortie en Belgique : 6 novembre 2019 Durée du film : 1h26 Genre : Animation Résumé du film: Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... Note du film : 9/10 (par François) Avis : Pour son second film et après l’excellent « Monsieur et Madame Adelman », le trublion Nicolas Bedos parvient, grâce à son énergie et sa passion débordantes, à révolutionner encore un peu plus la comédie française! Avec cette belle intrigue sur le temps qui passe, nous avons eu l’impression de goûter, par procuration, un peu de la madeleine décrite par Proust. « La Belle Epoque » ravive les souvenirs que l’on a des années 70 et l’intelligence du scénario tient de ce postulat. Aucune intention de recréer une époque, mais bien de faire revivre ses souvenirs et de se replonger dans sa mémoire, que l’on sait jadis heureuse. « Non, non rien n’a changé » - Les Poppys De loin, on pourrait penser à un film hybride du cinéma français qui s’est nourri des excellents « Un jour sans fin », « The Game » et de « Truman Show ». Pourtant, très vite, en entrant dans cet univers singulier, nous nous rendons compte que « La Belle Epoque » possède sa propre personnalité ! D’ailleurs, si nous l’aimons autant, c’est parce que le film sait se montrer généreux envers le spectateur. Truffé de tendresse et de charme, il est à l’image du regard que se porte un couple jadis follement amoureux en quête de retrouvailles. Les véritables forces du film sont nombreuses. Bien sûr, nous ne pouvons que saluer l’intelligence d’un scénario extrêmement bien écrit et qui offre à ses comédiens des dialogues savoureux ! Dans leurs bouches, les situations gagnent en intensité et en justesse. Nicolas Bedos parvient même à faire voler en éclat la fameuse distinction liée aux premiers, seconds ou même troisièmes rôles ! Et que dire de la mise en scène ? Le jeune metteur en scène parvient à penser sa réalisation en fonction des états d’âme de son personnage principal incarné avec force et justesse par Daniel Auteuil. La caméra à l’épaule fonctionne en plein pour montrer les doutes du personnage quant à la modernité. Par contre, celle-ci sera beaucoup plus posée et offre des mouvements plus amples (car montée sur une grue), lorsque le personnage, désormais serein, traversera le plateau pour retrouver une époque qu’il affectionne particulièrement. L’idée géniale du scénario permet cette reconstitution théâtrale qui nous immerge, physiquement et émotionnellement dans l’histoire racontée. Le réalisateur aurait pu épouser une idée ancrée dans l’ère du temps en utilisant la réalité virtuelle comme échappatoire (un beau clin d’œil est d’ailleurs présent). Pourtant, la technique employée est de s’échapper par le théâtre, avec des coulisses, des comédiens, des décors, et en mobilisant une vraie équipe pluridisciplinaire faite d’habilleurs, de machinistes, de décorateurs et d’assistants. « Ma femme est une actrice » Que serait un film scénaristiquement audacieux s’il n’était pas porté par des comédiens fabuleux ? Cette question a du certainement obséder Nicolas Bedos qui nous livre un film choral extrêmement convaincant. En tête d’affiche, nous retrouvons Daniel Auteuil : véritablement impliqué dans son rôle. En rejet de la société moderne dans laquelle nous vivons, il aime se réfugier dans ses anciens dessins, ceux qui ont fait son succès dans les précédentes décennies lorsqu’il travaillait pour un journal. Mais ça, c’était avant la révolution numérique qui a tout balayé sur son passage, y compris son métier. N’ayant pu rebondir par manque d’envie, il aime rêvasser et se réfugier dans le passé au grand dam de son épouse qui souhaite le voir rebondir. Il y a plus de vingt ans, lui et sa moitié se dévoraient des yeux, une époque où on fumait dans les cafés et où des « Renaud » vêtus de blousons en cuir et portant santiags haranguaient les jeunes femmes. Nous avons été conquis par ses « amours » à l’écran jouées par les très belles et touchantes Fanny Ardant et Dora Tillier (dans la version fantasmée des années 70). Les actrices semblent prendre un réel plaisir dans leur rôle respectif et cela se ressent à l’écran. Guillaume Canet est parfait dans son personnage d’entrepreneur perfectionniste et très pointu en Histoire et on aime le détester. Mais ces réjouissances sont beaucoup plus larges car d’autres comédiens développent tout leur talent pour nous émouvoir. Pierre Arditi s’en donne d’ailleurs à cœur joie pour notre plus grand plaisir ! Son rôle est sensible et l’acteur parvient à nous toucher grâce à une large palette d’émotions véhiculées. « Je reviens te chercher…Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps » - Gilbert Becaud Nicolas Bedos, en plus d’avoir développé deux thèmes magistraux qu’on retrouve dans le film, a fait une nouvelle fois confiance à la violoniste Anne-Sophie Versaeyen pour en composer d’autres. Il dira à ce propos: " Notre difficulté consiste à se maintenir en permanence entre émotion et ironie pour respecter le ton du film. Même chose pour les chansons qui passent dans le bar. Quel niveau de lyrisme peut-on s’autoriser ? C’est pour cela que Billie Holiday, par exemple, m’a semblé idéale. Son The man I love charrie une émotion subtile, pas racoleuse." Vous l’aurez compris, la playlist de grande qualité sublime ce voyage dans le temps ! En fin de compte, « La Belle Epoque » est une comédie qui nous a fait forte impression ! Moins transgressive que « Monsieur et Madame Adelman », elle demeure très drôle car bien écrite, et laisse la place au talent des acteurs pour nous emmener dans le temps en délivrant une belle nostalgie. Véritable déclaration d’amour au théâtre et excellent héraut de la comédie française, gageons que le film parvienne à vous transporter dans la joie et l’émotion. Date de sortie en Belgique/France : 6 novembre 2019 Durée du film : 1h55 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : À la suite des attentats du 11 septembre, l'agent Daniel Jones (Adam Driver) se voit confier la délicate enquête sur les techniques d’interrogatoires de la CIA. Après plusieurs années d’enquête approfondie, il découvre l’existence de pratiques de torture immorales et cruelles que la CIA a longtemps tenté de passer sous silence. Mais la publication de ce rapport s’avère plus compliquée que prévu. La Maison blanche et la CIA mettent tout en œuvre pour étouffer les révélations de cette enquête. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Avec son casting cinq étoiles et son scénario haletant, « The report » est assurément un des films incontournables de ce moment. L’impeccable Adam Driver brille encore de mille feux et nous guide dans les coulisses d’une affaire pour laquelle on se prend de passion de son générique d’ouverture à sa conclusion. Car si on craignait de découvrir un énième thriller politique aux informations confidentielles et difficilement compréhensibles, il n’en est rien. Le premier long-métrage de Scott Z. Burns est au contraire une réelle réussite et une formidable enquête au cœur du système (politique) américain. The torture report Porté brillamment par un Adam Driver toujours excellent et ultra convaincant, ce Dan Jones n’est pas seulement le guide d’exception de la trame scénaristique étoffée de Scott Z. Burns. C’est aussi un reflet très juste d’une commission qui aura passé près de cinq ans dans un sous-sol éclairé par une lumière artificielle, passé au crible de nombreux rapports trafiqués et rédigé près de 7000 pages d’un condensé aussi effrayant qu’accablant pour une CIA jamais ébranlée. Le manque d’éthique de l’agence de renseignements, ses méthodes d’interrogation musclées, douteuses et infructueuses, les manipulations mises en place pour justifier l’octroi d’un budget de près de 80 millions dollars interpellent, questionnent et effraient qui s’y intéresse un tant soit peu. A la croisée de « Spotlight » et de « Pentagon Papers », « The report » propose un angle efficace et conserve toute notre attention durant les deux heures à tel point que, même si l’on met un peu de temps à comprendre les rapports qui animent nos personnages et les enjeux d’une telle procédure colossale, on s’étonne de voir son générique arriver et de découvrir l’issue du long travail effectué. Six ans, c’est le temps qu’aura mis Dan Jones pour parcourir avec ses collaborateurs bipartites les nombreux documents relatifs aux interrogatoires post 11 septembre 2001. Illustrée par des flash-back bienvenus et parfaitement intégrés, l’intrigue se dénoue peu à peu, nous montrant combien Jim Mitchell, responsable des fameux interrogatoires, n’a non seulement jamais obtenus de résultats probants mais pire, ne disposait d’aucune qualification pour travailler comme il le faisait. Déjà utilisées en 1978, ces pratiques honteuses se sont révélées à nouveau infructueuses et auraient très probablement encore les grâces de la CIA si la sénatrice californienne Dianne Feinstein (époustouflante Annette Bening) ne s’était pas penchée sur leur cas. Véritable travail journalistique particulièrement bien écrit et formidablement dialogué, « The report » surfe sur la vague des films politiques dans la lignée des « Hommes du Président » et parvient à créer une tension grandissante où chaque membre du casting trouve sa place (de choix) et apporte sa pierre à un formidable édifice incroyablement stable malgré sa taille colossale. Et pourtant, qui aurait pu penser que passer deux heures dans les bureaux de la Maison Blanche ou dans les sous-sols d’un bureau déprimant et rebutant nous aurait à ce point passionné ? Dan Jones, au rapport. Mais la qualité du métrage ne vient pas que de son style inégalable. Son interprète principal y est pour beaucoup et c’est peu de dire qu’Adam Driver nous surprend à nouveau dans un rôle taillé sur mesure pour son impressionnante carrure. Membre du « US Select Committee on Intelligence » et chargé de rédiger un rapport sur les anomalies relevées dans les interrogatoires menés par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001, Dan Jones a tout de l’Américain moyen. Si on sait peu de choses de sa propre vie (on le sait juste solitaire et célibataire), on s’attache pourtant très vite à cet « employé » en quête de vérité, fidèle à ses valeurs et impliqué malgré le détachement que demandait ce travail obsédant et éprouvant. Ses interventions judicieuses, ses trouvailles révélées au grand jour et son éthique irréprochable (alors que le moindre faux pas s’avèrerait préjudiciable) sont autant d’éléments qui rendent ce Dan Jones chaque minute un peu plus admirable. Défendant la cause de ces 119 détenus torturés pour un semblant de vérité, travaillant de nombreuses années avec la même conviction que celle-ci devait être réajustée, le protégé de la sénatrice Feinstein en impose par ses dialogues passionnés et ses répliques affutées. Soutenu par une série de politiques campés efficacement par Michael C. Hall (« Dexter »), Corey Stoll (« The strain ») ou encore Jon Hamm (« Mad Men »), ce jeune idéaliste désabusé n’a pas fini de nous marquer. Captivant de bout en bout, « The report » se vit plus qu’il ne se raconte. Impeccable dans son fond comme dans sa forme, le premier long-métrage de Scott Z. Burn fait partie de ceux dont on se souviendra longtemps et que l’on redécouvrira avec plaisir et enchantement. Date de sortie en Belgique : 6 novembre 2019 Date de sortie en France : 29 décembre 2019 Durée du film : 2h00 Genre : Drame/thriller |