|

Résumé du film : Jongsu est un jeune coursier qui aspire à être écrivain. Il tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un jeune homme riche et mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben révèle à Jongsu un bien étrange passe-temps… Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Tournant autour de l’imaginaire, « Burning » peut enflammer ses spectateurs ou les laisser de marbre, c’est selon. Pour notre part, nous avons adhéré au choix de Lee Chang-Dong de nous emmener dans un thriller déroutant où chacun apporte ses questions, ses réponses et son interprétation finale. Adapté de la nouvelle « Les granges brûlées » de Haruki Murakami, le film de Lee Chang-Dong ne cesse de nous balader entre réel et fantasme. A l’image de la scène de la mandarine imaginée par Haemi, le film tout entier nous questionne sur les éléments tangibles et les fabulations de ses personnages. Seul Jongsu semble sincère et c’est l’unique personnage dont on connaît le passé, les conditions de vie et les sentiments réels. Que sait-on de la vie de Haemi, cette jeune fille du village de Jongsu dont il garde peu de souvenirs ? Qui est ce Ben, venu s’immiscer de façon impromptue dans le récent couple formé par Haemi et Jongsu ? Au fil des deux heures vingt de film, le mystère s’épaissit peu à peu sur les intentions et les agissements des différents protagonistes du film. Les quelques indices qui nous sont montrés déroutent et la disparition soudaine de Haemi (qui semblait rêver de le faire) viennent battre les cartes et les redistribuer pour que le jeu stable que nous avions construit prenne une toute autre tournure. Que cache le sourire permanent de Ben ? Comment a-t-il fait sa fortune ? Pourquoi aime-t-il tant brûler les serres de plastique de sa région ? Les histoires abracadabrantesques de Haemi sont-elles toutes réelles ? Pourquoi a-t-elle filé sans laisser la moindre trace ? Ces questions viennent assaillir Jongsu mais surtout le spectateur qui cherche en vain des réponses mais n’en obtiendra aucune… Ce jeune fils d’agriculteur, dont la vie semblait morne, va enfin recevoir un élan d’énergie et partira à la recherche de son amie et traquera Ben sans relâche, lui donnant l’inspiration dont il manquait pour écrire le roman dont il rêvait. Dans sa seconde partie, « Burning », nous fait étrangement penser à « Meurtre mystérieux à Manhattan » de Woody Allen, où le moindre agissement de l’un exulte l’imaginaire de l’autre. Et que dire de l’identité des membres de ce triangle amoureux ? On sait qu’Haemi rêve de devenir actrice, est allée à la rencontre des Bushmen dans le désert du Kalahari, et s’est nourrie de leur philosophie. Jongsu est sans emploi et entretient la maison de son père pendant son absence. Aspirant à devenir écrivain, le jeune homme lit William Faulkner, s’éprend de Haemi et lui rend aveuglément n’importe quel service. Quant à Ben, jeune homme séduisant un peu plus âgé qu’eux, on sait qu’il vit dans l’abondance, possède un appartement luxueux dans un des meilleurs quartiers de Séoul et aime s’adonner à des actes pyromanes. Brossant le portrait d’une jeunesse coréenne évoluant dans une société où le chômage se fait de plus en plus important, où les emplois précaires nécessitent de nombreux sacrifices et où la pauvreté prédomine, le film de Lee Chang-Dong se veut aussi poétique et aime prendre le temps. On pense ainsi à l’importance de la lumière, filmée avec latence et patience. Des rayons du soleil dans la chambre d’Haemi au coucher du soleil sur la campagne coréenne (et faisant la frontière avec la Corée du Nord), les instants suspendus nous permettent de poser notre regard, reposer notre esprit avant de reprendre la route aux côtés des formidables acteurs que sont Yoo Ah-In (Jongsu), Jeon Jong-Seo (Haemi) et Steven Yeun (Ben). « Burning », le thriller dramatique de Lee Chang-Dong a quelque chose d’enivrant, d’haletant derrière ses airs latents. Sa tension installée petit à petit nous emmène dans une quête où indices, faux-semblants et chemins sans issues se succèdent, nous livrant à un final sans réponse où chacun y mettra ce qu’il veut. Joliment réalisé et parfaitement installé, le récit de ces trois jeunes coréens nous laisse peut-être sur notre petite faim mais nous aura communiqué un plaisir certain. Date de sortie en Belgique/France : 29 août 2018 Durée du film : 2h28 Genre : Thriller/Drame Titre original : 버닝 / Beoning

0 Commentaires

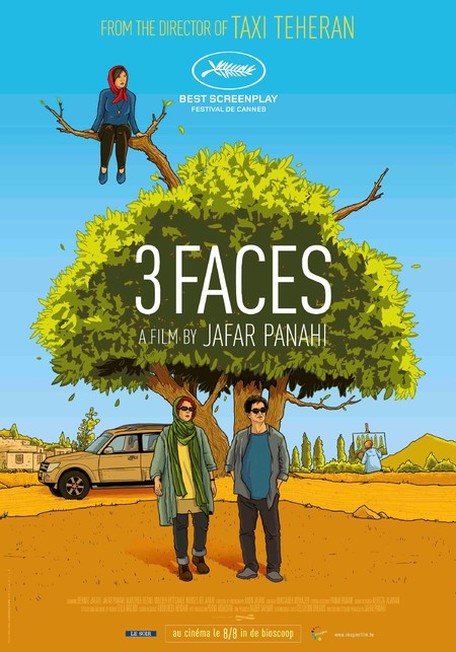

Résumé du film : Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. Note du film : 9/10 (par Véronique) Avis : « Guy », de et avec Alex Lutz est indéniablement un des films français majeurs de cette année 2018. Avec son faux documentaire, l’humoriste nous prouve qu’il est non seulement un comédien de grande, très grande, envergure mais aussi un metteur en scène hors pair ! Bienvenue dans la vie de Guy Jamet, personnage taillé de toutes pièces et pourtant terriblement authentique ! Guy Jamet, c’est un peu de Michel Sardou, de Guy Bedos, de Jean-Paul Belmondo, d’André Dussollier ou encore un zeste de Claude François vieillissant… Ou un peu de chacun de ces vieux chanteurs populaires qui remplissaient les salles et qui continuent à vouloir le faire, même si le temps a un peu d’emprise sur leurs traits, leur voix, leur public. Mais en réalité, chacun pourra y trouver une similitude avec un artiste de son choix, tant la familiarité avec ce personnage créé sur mesure est réelle. Et c’est là le coup de génie d’Alex Lutz ! Avec son deuxième long-métrage (il a réalisé « Le talent de mes amis » il y a trois ans avec Audrey Lamy, Tom Dingler et Bruno Sanches, deux figures à nouveau présentes ici), le Strasbourgeois nous dresse le portrait d’un artiste fictif, parti sur les routes de France avec un album best of et des souvenirs plein la tête. L’occasion pour Gauthier Héricourt, son fils non déclaré, de rencontrer son père et d’entrer un peu plus dans son univers professionnel mais surtout personnel. Armé de sa caméra, ce Gauthier (Tom Dingler, le fils de Cookie et ami de toujours d’Alex Lutz) se veut être notre guide et balade notre regard, avec tendresse autant qu’avec détachement, sur ce chanteur haut en couleurs et au caractère fougueux. Parfois répétitif, le faux documentaire d’une heure quarante garde pourtant une belle dynamique, alternant images de tournée, confidences face caméra, archives et instantanés de vie (pas vraiment) volée. On apprend à connaître, et à apprécier, cet artiste volcanique, sûr de lui et parfois caricatural. Mais Guy Jamet n’est-il pas une caricature vivante ? « L’acteur, c’est la conscience d’un membre en moins… » Nous ne complèterons pas la citation de Valère Novarina que Guy Jamet évoque non sans humour mais cette scène cocasse résume à elle-seule tout le personnage de Guy. Facétieux et drôle, le chanteur utilise des maladresses pour évoquer des sujets très profonds : le temps qui passe, l’amour, le succès, l’image sont autant de thèmes abordés à travers ses confidences et ses rencontres. Pour la citation de Novarina, Alex Lutz dira d’ailleurs « qu’elle est magnifique, elle dit beaucoup de choses, et notamment qu’être artiste, ça part d’un manque. Je suis d’accord avec Guy : que l’on ait du talent ou pas, être artiste, c’est d’abord un état d’âme, un rapport au monde. » Ce manque, Guy le révèle à de multiples reprises : le manque de son fils (interprété par son acolyte Bruno Sanches), celui des femmes de sa vie (et notamment Anne-Marie, jouée par Dani et Elodie Bouchez dans la version jeune du personnage). Mais il y a peut-être le manque de reconnaissance dont souffre l’artiste. Chacun des compliments est remis en doute par le chanteur (malheureux ?) et quelques rencontres fracassantes lui feront prendre conscience du temps qui passe et combien il peut parfois être inscrit dans un passé pas si lointain mais révolu pour une frange de notre génération actuelle. Tirées au cordeau, les répliques du film sont savoureuses, amusantes, drôles et résonnent en nous comme des vérités confiées face à face. Le faux- documentaire auquel nous assistons est d’ailleurs l’occasion de recueillir les confidences et les états d’âme de Guy Jamet. Caméra au poing, Gauthier ne lâche aucune miette de la tournée à laquelle Guy prend part, mais filme également son quotidien dans sa petite maison de Provence, la promotion de son nouvel album ou encore le réenregistrement de son tube « Dadidou ». Une bande originale tonitruante Au-delà de la géniale idée de nous faire entrer dans la vie d’un personnage fictif et pourtant bien ancré dans sa réalité, on sent combien le film a été très travaillé dans ses moindres détails. On en veut pour preuve cette bande originale hallucinante dans laquelle résonne des tubes créés sur mesure par Vincent Blanchard et Romain Greffe. Entêtantes, leurs chansons originales pourraient aisément s’inscrire dans une tournée d’ « Age tendre et tête de bois » tant l’illusion est parfaite ! Interprétés à merveille par Alex Lutz, les morceaux « Caresses », « Je t’attendrai » ou « Dadidou » pourraient bien faire rougir de jalousie Frank Michaël ou Frédéric François. Mieux, elles résonnent comme des tubes de Cloclo que l’on aurait retrouvé dans un coffre et qu’on offrirait à un public avide de morceaux inédits de l’idole. Guy Jamet n’a pas seulement fait exploser sa carrière dans les années 1960, il incarne à lui seul le revival de ces golden sixties. Guy Lutz La question est sur toutes les lèvres à la vue des premières images de « Guy ». Quel sort maléfique Alex Lutz a-t-il utilisé pour nous faire croire à son histoire, à celle de son Guy, plus vrai que nature ? Assurément, c’est du côté de la maîtrise parfaite de son interprétation qu’il faut aller creuser. Sa gestuelle, ses tics et ses mimiques, son franc parler, son amour pour la laque Elnett et son look figé, sa dégaine appesantie dans sa vie intime et sa démarche assurée dans ses représentations publiques nourrissent le personnage de Guy et force le respect. Alex Lutz ne joue pas un vieux chanteur, il le devient par un tour de passe-passe qu’on ne peut qu’admirer. Ne cherchant pas à comprendre le trucage, nous assistons incrédules à la naissance de cet artiste populaire qui aurait pu faire battre le cœur de nos grands-mères. En pénétrant dans son intimité, en assistant à ses coups de colère, ses satisfactions mais aussi ses frustrations, en l’accompagnant dans sa tournée de promo, sur le plateau de Michel Drucker ou au micro d’Europe 1 et de Virgin Radio, nous oublions que nous sommes face à un pastiche et découvrons l’histoire de Guy Jamet, émus ou amusés par moments mais toujours convaincus par la prestation de l’artiste. Tout le travail de reconstitution de sa carrière, des vinyles aux photos des magazines d’antan, des faux clips aux objets appartenant à son passé, tout est minutieusement mis en place pour donner corps et vie à la carrière de cet artiste qu’on aurait aimé rencontrer. Petit chef d’œuvre du cinéma français, « Guy » d’Alex Lutz est une véritable prouesse en soi. Intelligent, drôle et parfois piquant, le long-métrage du comédien est assurément un immanquable, un film qui marquera son public pendant sa vision mais aussi après sa projection. Un coup de maître que l’on ne peut qu’applaudir et vous recommander de découvrir à votre tour. Un vrai petit bijou où special guests, imaginaire et réel, se fondent et se confondent, un film qu’il serait vraiment dommage de manquer ! Date de sortie en Belgique/France : 29 août 2018 Durée du film : 1h41 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots de sécurité dans des boites de nuit pour élever sa fille de 8 ans se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission: infiltrer l’organisation d’un dangereux chef de gang flamand Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Loin de sortir des sentiers battus, « Lukas », le dernier long-métrage de Julien Leclercq vaut surtout le détour par nos salles obscurs pour retrouver sur grand écran le plus américain des belges : Jean-Claude Van Damme. Vieillissant mais toujours au sommet de sa forme, JCVD trouve ici un rôle plutôt sombre où la tranquillité de sa fille ainsi que sa survie sont menacées à plusieurs reprises. Pris en étau, le héros sera contraint de devenir l’indic d’un inspecteur Interpol odieux et devra aider à la mise en place de la petite entreprise d’un mafieux. Très classique dans le fond (le scénario n’a en effet rien de révolutionnaire et à de fameux airs de déjà vu), la forme donnée à certaines scènes du film est elle par contre plus intéressante : on pense au premier travelling du film (très réussi !), les plans rapprochés sur le visage creusé de JCVD, les clair-obscurs utilisés lors des scènes tournées au Funny Horse Strip,… Mais malgré quelques belles qualités, le film peine à décoller. Lukas, est un ancien garde du corps sans nom de famille et sans contours identitaires particuliers. Si on apprend peu à peu quelques éléments de son passé, la psychologie du personnage n’est travaillée que dans le cadre des missions auxquelles il prend part bien malgré lui. La relation avec sa fille Sarah (la jeune Alice Verset) reste superficielle et n’existe pour que donner un peu de vulnérabilité à ce gardien de sécurité bodybuildé. C’est d’autant plus dommage qu’on aurait aimé éprouver davantage d’empathie pour ce Lukas finalement attachant. Peu loquace, Jean-Claude Van Damme trouve ici un rôle fort dans lequel le non verbal exprime à lui seul beaucoup d’émotions et ça marche ! Le manque de dialogues entre les différents protagonistes est hautement appréciable et correspond à une réalité de terrain à laquelle on pourrait croire aisément. Film franco-belge, « Lukas » ne verse pas dans l’américanisation excessive de certaines scènes d’action bien que les quelques fights présentées permettent de mesurer le potentiel toujours intact de notre JCVD national. Et puisque le long métrage revêt en partie les couleurs noir jaune et rouge, il est tout à fait normal de trouver dans son générique, quelques figures belges bien connues de tous. Ainsi, Sam Louwyck et Kevin Janssens, deux acteurs flamands populaires, évoluent aux côtés de JCVD avec un charisme évident. Glaçants, leurs personnages particulièrement bien dessinés apportent leur lot d’inquiétude à ce thriller sombre où aucune issue ne semble réellement possible. Dans les seconds rôles, on notera la présence du rappeur français Kaaris, plutôt convaincant, mais aussi Sami Bouajila et Sveva Alviti (« Dalida »), seul rôle féminin du casting. Très court, « Lukas » s’adressera donc essentiellement aux inconditionnels de JCVD, qui porteront sur lui un regard attendrissant. Pour les autres, le thriller de Julien Leclercq reste dispensable même si, en définitive, le schéma classique du film et sa dynamique en font un film on ne peut plus correct. Date de sortie en Belgique/France : 22 août 2018 Durée du film : 1h22 Genre : Thriller Résumé du film : C'est par une belle et chaude soirée à Los Angeles que le jeune Sam fait la connaissance de sa charmante voisine Sarah. Le lendemain matin, alors que celle-ci semble s'être mystérieusement volatilisée, Sam se lance à sa recherche dans une quête surréaliste. Petit à petit, il démasque un sinistre complot qui semble concerner toute la ville. Note du film : 5/10 (par Véronique) Avis : Après nous être embarqué il y a quatre ans dans le film d’horreur « It follows », c’est sous les eaux de Silver Lake qui nous avons enfoncé la tête en ressortant asphyxié par les multiples informations distillées au long du film. Déjà surestimé avec son précédent opus, le travail de David Robert Mitchell nous a une fois de plus convaincu qu’à force de vouloir révolutionner des genres, bousculer les codes et proposer un cinéma pseudo- intello, on perd une partie de son public. Nous faisons partie de celui-là. Malgré un Andrew Garfield impliqué (chapeau à lui d’avoir accepter de se faire ainsi trimballer), une photographie toujours intéressante, une bande originale multi référentielle et un large panel de clins d’œil à la pop culture, « Under the Silver Lake » n’est pas parvenu à nous convaincre. Pire, il a réussi à nous faire regretter l’attente de ce métrage hypé. A l’image de l’activité principale de son héros, « Under the Silver lake » est une masturbation intellectuelle à n’en plus finir, faisant jaillir des références cinématographiques, musicales et vidéo ludiques en veux-tu en voilà, noyant les indices d’une enquête piétinante au milieu d’eaux troubles où notre cerveau ne trouve plus d’oxygène… Et ce n’est pourtant pas faute d’avoir été attentive. Après avoir décodé longuement l’affiche du film (où se dissimilent un pirate, une guitare, une poupée Barbie et le visage de notre héros), écouté les dialogues parfois aberrants, vu les signes qu’on voulait bien nous montrer, nous sommes sortie bredouille de cet escape room interminable où codes, indices et fausses pistes nous assaillent de toutes parts. Véritable (bad) trip labyrinthique aux nombreux chemins sans issue, « Under the Silver lake » est assurément le film le plus décevant de cette année 2018. Comme dans son précédent long-métrage, David Robert Mitchell semble vouloir décomplexer les relations sexuelles et en fait un objet de plaisir, de rencontres, d’échanges dont les exploits sont montrés à de multiples reprises, les insinuations crues régulièrement amenées, comme si la génération XY n’avait que cela à penser. Son idéologie post- soixante-huitarde, ses décors seventies, ses références des années 50 font de « Under the Silver Lake » un film intemporel où seuls quelques repères nous permettent de situer l’intrigue. Décalée voire déjantée, son histoire présente des pistes diverses et variées, nous faisant côtoyer un dessinateur paranoïaque, une femme chouette, un mateur par drône, des call girls, le groupe de musique « Jésus et les mariées de Dracula », de jolies blondes, un perroquet incompréhensible, un pirate tout droit sorti des studios Nickelodéon, bref… une écume visqueuse d’éléments plus ou moins dispensables venus s’installer sur les rivages d’un scénario déjà bien alambiqué au départ. S’il aime se regarder le nombril, Mitchell prend aussi le temps de faire des hommages appuyés à Hitchcock (le côté « Fenêtre sur cour » sans doute), à Janet Gaynor ou Marylin Monroe, au film « Comment épouser un millionnaire » mais n’arrive en rien à la cheville de ces univers d’antan si marquants. Et si plutôt que de fantasmer sur Hollywood le cinéaste suivait les traces de ses figues emblématiques en proposant un film lisible par tous ? Si d’aucuns aiment intellectualiser n’importe quel film d’auteur, ce n’est pas le cas de tout le monde. David Robert Mitchell invite d’ailleurs les spectateurs à revoir son film deux ou trois fois afin d’en cerner tous les tenants et tous les aboutissants. Vraiment ? La première (et seule) vision nous a amplement suffit et ce n’est pas demain la veille que nous replongerons dans son film tiré par les cheveux. Par ailleurs, Andrew Garfield et tout le casting secondaire parvient à tirer son épingle du jeu, c’est qui en soi, est tout à fait louable. Le comédien se décolle un peu plus encore de son rôle de Spider-man (comme l’illustre bien la scène du chewing-gum sur le comics Marvel) et démontre combien il excelle dans les films d’auteur. Néanmoins, jamais attachant, parfois agaçant, son personnage de Sam ne crée chez nous aucune empathie, tout comme chacun des personnages du film, plus caricaturaux et lisses les uns que les autres… N’est-ce pas là le défaut majeur du film ? Ne jamais permettre à son spectateur lambda de s’identifier, de s’immerger dans une histoire tangible, de croire une seule seconde à ce qu’il voit ? Annihiler en permanence ses perceptions et le laisser en dehors d’un jeu dont les règles sont beaucoup trop démesurées fait-il d’un film un must en la matière? Annoncé comme le Messie, survendu à diverses reprises, « Under the Silver Lake » confirme l’impression première que nous avions ressentie lors de la découverte de « It follows ». Certains films sont des œuvres d’art moderne, que l’on comprend ou pas, que l’on apprécie ou non, des objets qui intriguent, que l’on regarde sous toutes leurs coutures, qu’on adopte ou que l’on rejette. Pour notre part, nos limites en art moderne s’arrêtent à Kundelich, c’est dire. Alors, même si on aime se faire mal et perdre un peu de notre temps, si on confirme ne pas entrer et adhérer à l’univers de David Robert Mitchell, on ne peut que vous inviter à vous faire votre propre idée, en toute connaissance de cause ou pas… Vous voilà avertis. Date de sortie en Belgique : 15 août 2018 Date de sortie en France : 8 août 2018 Durée du film : 2h19 Genre : Thriller Résumé du film : François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêlent, rien ne va se passer comme prévu ! Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Tel un funambule débutant qui vibre sur sa corde, penchant d’un côté, se redressant fébrile avant d’avancer à tâtons, « Le monde est à toi » chemine gentiment vers un final exemplaire qui nous fait apprécier l’ensemble du numéro. Eblouissant par sa mise en scène et les interprétations étonnantes de son casting entier, le long-métrage de Romain Gavras se fait lentement désirer et nous laisse hagard durant une bonne partie de son histoire avant de finir par nous toucher. Le numéro d’équilibriste s’annonçait passionnant, qu’en est-il finalement ? Branlant dans ses deux premiers tiers, efficace dans sa dernière demi-heure, « Le monde est à toi » ne révolutionne pas le genre mais parvient à se faire sa petite place, par son décalage permanent, sa pop culture appréciable et ses caricatures assumées d’une société française qui ne fait plus tellement rêver. Mettant en scène des petites frappes du milieu de la drogue et des jeunes adultes foireux qui rêvent de réussir, le deuxième long-métrage du Gavras junior parvient à mixer comédie et film d’action dans un ton tout en décontraction. Le réalisateur dit d’ailleurs que « l’univers de la petite voyoucratie appelle davantage à la comédie qu’au film noir, des petites frappes sensibles, des situations absurdes, mais finalement très humaines et incarnées. » Et en effet, malgré les entourloupes et les actes criminels auxquels ils s’adonnent, on évolue aux côtés de personnages terriblement humains et touchants, certains avançant un peu plus dans les méandres de la criminalité à défaut de pouvoir sortir la tête de l’eau. C’est le cas de François, jeune rêveur bien mal entouré, qui se voit impliqué bien malgré lui dans une succession de délits. Incarné magistralement par le comédien Karim Leklou, le jeune homme a un regard de chien battu, de jolis principes mais aussi de réels soucis d’argent. Et lorsqu’il veut se lancer dans une carrière honorable, nombreux sont les obstacles qui vont jalonner son chemin. Heureusement pour lui, il peut compter sur son fidèle ami Henri, formidable Vincent Cassel, dont on savoure chacune des apparitions. Ce touchant tandem François/Henri part vivre des aventures absurdes, côtoyant la pègre, se faisant avoir à de multiples reprises mais rebondissant toujours sans se laisser décontenancer. Totalement irréelles, les situations qu’ils rencontrent nous font souvent lever les yeux au ciel, nous font esquisser quelques sourires, nous font parfois pouffer de rires mais malgré toutes ses louables intentions, « Le monde est à toi » ne parvient pas à garder une constante et peine à nous convaincre qu’on tient ici un métrage digne d’intérêt. Fort heureusement, notre patience se voit récompensée dans un dernier tiers digne des meilleurs heist movie et offre un final plaisant qui vient inscrire un joli point final à ce film jusqu’ici bancal. Alors bien sûr, on se délecte des prestations hallucinantes de Isabelle Adjani et de la toute jeune Gabby Rose ou des excès amusants de François Damiens, Philippe Katerine, Sofian Khammes ou de Sam Spruell, on apprécie sa bande originale éclectique, les dénonciations caricaturales du dysfonctionnement de la société française, les traits grossissants de différentes classes en quête de repères ou de rêves mais on ne crie pas au génie pour autant. Agréable mais loin d’être révolutionnaire, « Le monde est à toi » manque peut-être d’innovation pour réellement nous plaire… Date de sortie en Belgique/France : 15 août 2018 Durée du film : 1h34 Genre : Thriller/Comédie Résumé du film : La timide Vittoria, bientôt 10 ans, a une relation étroite avec sa mère bien-aimée Tina. Mais leur vie tranquille en Sardaigne est bouleversée quand la jeune fille découvre que la fêtarde locale Angelica est sa mère biologique. Quand Angelica est forcée de déménager à cause des problèmes financiers, elle demande à rencontrer Vittoria. Tina est d’accord, réconfortée par l’idée que la femme va bientôt quitter la ville. Cherchant quelque chose de profond et d’inexplicable, Vittoria et Angelica passent de plus en plus de temps ensemble contre la volonté de Tina… Note du film : 6,5/10 (par Véronique) Avis : Film italien sur le lien maternel et le chamboulement de la pré-adolescence « Figlia Mia » de Laura Bispuri nous emmène dans un petit village reculé de Sardaigne, le temps d’un été. Celui durant lequel la vie de la petite Vittoria, bientôt 10 ans, va être bouleversée. Si le résumé du film spoile quelque peu l’intrigue générale, ce n’est pas tant l’aboutissement de son histoire qui importe mais le chemin rocailleux parcouru par une petite fille ordinaire en quête de repères. Si les achoppements sont parfois tenaces et le secret de polichelle légèrement pesant, Vittoria et sa maturité précoce vont percer à jour les intentions de chacune des deux femmes de sa vie et mettre à mal un contrat bien établi à son insu des années auparavant. A l’image de la scène d’ouverture de « Figlia Mia », le second long-métrage de Laura Bispuri est un véritable rodéo où la maternité peine à rester en scelle, bousculée par les secrets, les révélations et les mensonges. Plongés au cœur d’une Sardaigne aride où deux femmes fortes se font face, les spectateurs vivent tantôt de belles émotions, tantôt quelques moments d’ennui tout comme cette petite Vittoria, personnage central du film, qui quitte le nid familial confortable à la recherches d’aventures. C’est auprès de l’exubérante et dépravée Angelica (formidable Alba Rohrwacher) que la jeune fille les trouvera, délaissant sa tendre et aimante maman, déstabilisée par les frasques de sa fille adorée. Rencontrée au détour d’une fête de village, cette Angelica captive la fillette, malgré ses agissements outranciers et son attitude peu louable. Femme dépravée sans le sous, on déteste cette Angelica autant qu’on s’y attache, la plaignant de ne pouvoir sortir du cercle vicieux dans lequel elle s’enfonce un peu plus chaque jour. Paumée, esseulée et maladroite, cette nouvelle figure maternelle tombée du ciel n’a rien d’exemplaire et pourtant… avec ses airs fantasques, elle parvient à faire sourire la jeune enfant. C’est d’ailleurs ce qui inquiète Tina, la mère de Vittoria, totalement opposée à cette incarnation féminine. Mamma italienne dans tout ce qu’elle a de caricatural, Tina n’a cessé de protéger la petite, la couvant, l’étouffant pour son bien-être. C’est à Valeria Golino qu’incombe ce rôle difficile de mère ultra protectrice, sévère mais aussi complice, une matriarche qui vit à côté de son mari, presque absent à chaque plan. Une famille qui dysfonctionne, une femme exubérante, quel modèle éducatif la jeune Vittoria va-t-elle embrasser ? Après « Vierge sous serment », Laura Bispuri nous livre un film sur la maternité soufflant le chaud et le froid, abordant plusieurs thématiques actuelles sans jamais totalement les approfondir. Restant en surface et optant pour le regard naïf de ses personnages sur une réalité, brossant un portrait d’une Sardaigne où on peine à évoluer, la réalisatrice italienne nous passionne et nous perd à la fois, nous fait vivre l’histoire de Vittoria avec peu d’émois. Loin d’être en causes, ses trois formidables actrices donnent le tout pour le tout, sortant de leur zone de confort pour nous offrir une prestation irréprochable. Mais malheureusement, cela ne suffit pas pour nous faire croire à cette histoire dont on cerne les tenants et les aboutissants dès les premières minutes du film. Un métrage qui aurait pu offrir une profondeur et une réflexion plus dense mais qui au final, ne fait que disperser que poussières d’idées, petit sable aveuglant comme celui que Vittoria a si souvent dû éviter. Date de sortie en Belgique : 15 août 2018 Durée du film : 1h36 Genre : Drame Résumé du film : Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Pop corn movie par excellence « En eaux troubles » est le petit plaisir coupable de ce milieu de cet été. S’il remplira le job et les salles auprès des adulescents amateurs de film de survie en milieu balnéaire, est-ce pour autant l’incontournable du moment ? Pas vraiment. S’il met en scène l’increvable Jason Statham et son équipe de choc de façon sympathique, le film de Jon Turteltaub (« Benjamin Gates », « Instinct », « Rasta Rocket ») est bien loin de réinventer le genre et surfe même par moment sur la vague nanar décomplexé et totalement assumé. Envie d’une sortie sans prise de tête ? « En eaux troubles » est fait pour vous ! Statham vs Megalodon S’inscrivant dans la lignée des films où squales et autres bêtes aquatiques viennent perturber la tranquillité des humains dominant les mers et les océans, « En eaux troubles » est pourtant loin d’égaler quelques-uns de ses mythiques prédécesseurs parmi lesquels on recense les emblématiques « Dents de la mer » ou encore le divertissant « Instinct de survie » sorti plus récemment. Mais comment refuser un film d’action saupoudré de science fiction avec Jason Statham en tête d’affiche ? Sa bande annonce lorgnant légèrement sur la comédie laissait penser que nous en aurions pour notre argent. Oui… et non. Bien moins comique qu’on ne l’espérait (on garde encore en tête le rôle à contre-emploi de Statham dans « Spy »), notre héros au crâne rasé fait ici montre de bravoure et se lance à la poursuite d’un mégalodon de près de 25 mètres, vicieux et destructeur. Risible ? Bien sûr ! Mais n’est-ce pas ce que nous espérions ? Voir un seul homme, sous entraîné et ravagé par l’alcool, reprendre du service et fighter un méchant requin capable d’anéantir à lui seul trois paquebots en pleine mer, ça ne se refuse pas. Adapté du roman de Steve Alten (« Meg : a novel of deep terror »), le film de Jon Turteltaub a les défauts de ses qualités. Créer un climax inquiétant sur lequel sont venus se greffer des dialogues improbables et des initiatives impensables, c’était plutôt osé… mais tout aussi raté. Totalement prévisible, l’intrigue n’a rien d’originale en soi (si ce n’est la présence d’un requin préhistorique d’une taille totalement démesurée) et se noie dans des rebondissements qui n’en sont pas. Néanmoins, nous nous amusons de ce spectacle tantôt ridicule, tantôt prenant qu’on est en droit d’attendre. Barbotage en eaux troubles Projet avorté à diverses reprises « The meg » en version originale est l’occasion toute trouvée pour se déconnecter et gagner nos salles obscures pour assister à un divertissement de grande envergure. Car si le fond atteint bien vite des fosses abyssales aberrantes où est parti se perdre un équipage de scientifiques audacieux, la forme elle ne se refuse rien et intègre relativement bien les effets spéciaux hors norme. Ancré dans les zones maritimes asiatiques, le film rencontrera assurément son petit succès dans la partie Est de notre planète d’autant qu’au casting US sont venus s’ajouter des vedettes chinoises et taïwanaises comme la très jolie et fraîche Li Bingbing et Winston Chao, acteur méconnu à la carrière impressionnante. Et tant qu’à évoquer les noms qui composent le générique de « En eaux troubles », notons la présence des néo-zélandais Cliff Curtis et la charismatique Ruby Rose preuve que l’intrigue n’est pas la seule à évoluer dans les eaux internationales de notre planète. Tantôt drôle, tantôt prenant, « En eaux troubles » est donc un petit film d’action sans prétention, mais aux gros moyens techniques, qui fera chavirer les cœurs des amateurs du genre ou donnera le mal de mer aux cinéphiles venus chercher un peu d’air frais dans un domaine déjà fort exploité. Ludique, le film de Jon Turteltaub se laissera apprécier pour ce qu’il vaut sans nos plus marquer les esprits. Envie d’un petit film oscillant entre tension et décontraction ? « The meg » remplira cette mission mais finira bien vite ses jours dans les eaux troubles des nanars qui n’auront fait des remous que le temps de leur sortie en salles… Tout est dit, non ? Date de sortie en Belgique : 15 août 2018 Date de sortie en France : 22 août 2018 Durée du film : 1h52 Genre : Science-fiction Titre original : The meg Résumé du film : Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale. Note du film : 7,5/10 (par Véronique) Avis : Couronné du prix du scénario lors du dernier Festival de Cannes, « 3 Faces» est le dernier long-métrage de Jafar Panahi. Cinéaste proscrit dans son pays, l’Iranien (condamné en 2011 à ne plus réaliser des films pour une période de vingt ans) n’a pourtant jamais cessé de prendre sa caméra et de délivrer des films audacieux nous montrant la société iranienne sous un angle engagé. « Trois visages » est une belle occasion de voir que, malgré la pression politique, le célèbre réalisateur poursuit sa route, aussi sinueuse que celle traversée par ses héros, vers un combat pour la liberté d’expression. En nous livrant son dernier film, porteur de divers messages, Panahi nous donne également de ses nouvelles et montre qu’il n’est pas prêt de se tapir dans l’ombre. A travers son dernier long-métrage, Jafar Panahi met en exergue plusieurs sujets propres à notre société actuelle mais aussi des réminiscences du passé. Les trois visages de son métrage sont d’ailleurs le reflet parfait de trois époques du cinéma (iranien), chacune ayant été perçue différemment par la population locale ou nationale. Pour les incarner, il y a Marziyeh Rezaei, jeune fille désireuse de percer dans le cinéma, admirative de la comédienne Bahnaz Jafari et prête à tout pour quitter son village où ni son père ni son frère n’acceptent son désir de gloire sous les projecteurs. Dans la détresse de voir son rêve avorté, la jeune fille envoie une vidéo de son suicide sur le compte Instagram de Bahnaz Jafari, grande comédienne iranienne, devenue populaire auprès des populations rurales grâce à des rôles dans des séries télévisées. Cette dernière, inquiète du sort de la jeune femme, prend la route et se rend dans le petit village où le drame s’est déroulé. Là, elle rencontre le succès auprès des villageois qui condamnent les agissements de l’effrontée Marziyeh mais aussi ceux de l’actrice vedette d’antan, une dénommée Shahrzad (Kobra Saeedi de son vrai nom) chez qui l’adolescente trouvait autrefois refuge. Si les villageois accueillent à bras ouverts la célèbre comédienne Bahnaz Jafari, on s’interroge sur l’hostilité qu’ils entretiennent envers la star de jadis autant qu’auprès de la comédienne en devenir qu’est Marziyeh. Jugées avec mépris, ces « filles infréquentables », ne sont-elles pas le reflet du cinéma où tous les rêves deviennent possibles ? N’ont-elles pas droit au même respect que n’importe quelle autre femme ? Chacune des comédiennes évoquées dans le long-métrage de Panahi jouant son propre rôle, leur gravité, leur discours et leur implication ne peuvent être qu’emplis de sincérité. On s’attache à la jeune Marziyeh malgré les démarches douteuses entreprises. On vit l’inquiétude de Bhanaz et on découvre avec elle les villages archaïques qu’elle traverse alors que sa carrière se joue à des centaines de kilomètres de là. Et on s’imprègne du mystère qui entoure Shahrzad tout au long de l’intrigue… On vit ainsi des temps différents avec chacune de ces comédiennes et on perçoit une réalité à travers trois regards, imprégnés du passé, du présent et de l’avenir. Mais si les femmes sont centrales dans ce « 3 Faces » déroutant, le regard et la présence de Jafar Panahi nous intriguent également. D’abord absent de l’image, le réalisateur entre peu à peu dans cette histoire, sans jamais y prendre réellement part. Fuyant certaines rencontres, restant cloîtré dans sa voiture, le cinéaste est à la fois investi et spectateur de ce voyage dans les montagnes iraniennes. Si l’intrigue quitte les espaces confinés (au contraire de « Ceci n’est pas un film » ou « Taxi Téhéran »), son metteur en scène y reste quasiment toujours enfermé. Une symbolique ? Parfois lent, souvent contemplatif, plaçant toujours l’humain au centre de son intrigue « 3 Faces » aborde non seulement l’influence des réseaux sociaux, cette impression de côtoyer les célébrités par leur biais mais aussi la perception de notre société sur l’art du cinéma ou la place de la femme dans notre société autant que dans des villages reculés. Interpellant mais pas saisissant, le dernier long-métrage de Jafar Panahi démontre l’étendue de son talent, la portée (symbolique ou non) des messages qu’il a toujours su véhiculer à travers des longs-métrages parfois controversés. C’est aussi un film qui méritait d’être mis en lumière dans un festival de cinéma regardé par le monde entier. Un monde où certains cinéastes peuvent encore être opprimés malgré les combats menés pour la liberté d’expression et celle de la créativité. Et c’est dans ces cas-là qu’on comprend que le cinéma à encore un fameux rôle à jouer… Date de sortie en Belgique : 8 août 2018 Durée du film : 1h40 Genre : Drame Titre original : سه رخ, Se rokh Résumé du film :Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel… Note du film : 8/10 (par François) Avis : C’est avec une grande joie que nous avons franchi les portes de notre cinéma préféré ! Bien sûr, en cette période de canicule, la climatisation fait beaucoup de bien. Mais surtout, cela nous permet aussi de retomber en enfance au moyen d’amis que nous n’avions plus vu depuis un bon nombre d’années ! Car oui, « Jean-Christophe et Winnie » se présente comme étant la transposition « live » de nos peluches préférées issues du dessin animé. Jadis, nous riions des aventures de nos maladroits complices que sont Porcinet, Tigrou, Bourriquet, Winnie et tous les autres ! Nous étions même émus devant les traits de ce si beau dessin animé. Pour autant, la magie opère-t-elle toujours en 2018 ? Et bien oui, plus que jamais grâce aux effets numériques particulièrement soignés ! Alors suivez le guide, car il s’agirait de ne pas se perdre dans la Forêt des Rêves bleus ! Troquons les crayons de couleur pour un PC flambant neuf ! Ce qui nous frappe dès les premières images, c’est le soin apporté à cet univers bien connu ! Le générique fait intervenir les images filmées et les effets crayonnés pour nous narrer la vie de Jean-Christophe. Très tôt donc, le réalisateur Marc Forster - (le sanguinolent « World War Z » c’était lui ! Mais aussi « Neverland » qui retraçait la vie de l’auteur de Peter Pan…ce héros qui a oublié le monde imaginaire… tiens tiens !)- nous prend par la main pour inscrire son récit avec rythme et panache ! Ce qui n’est pas pour nous déplaire ! D’ailleurs, si la magie opère aussi bien, c’est aussi parce que les reconstitutions de ce Londres de l’Après-guerre et de la campagne anglaise d’antan sont parfaitement réalisées. Côté émotion, le réalisateur sait mieux que quiconque faire vibrer notre corde sensible dès qu’il nous montre les peluches si chères à notre cœur ! L’humour et les traits de caractères sont respectés et la féérie fonctionne. Bien sûr, il faudra accepter de revoir nos amis avec ce lifting « 3D » mais ils sont tellement bien intégrés à l’ensemble que cela donne droit à de réjouissantes scènes de retrouvailles et de dîners heureux ! La technique, au service de la narration, fonctionne à merveille et le tout est d’ailleurs extrêmement bien réalisé ! Le réalisateur nous livre donc un film abouti tant sur le fond que la forme. Une aventure très classique mais aussi efficace Ici, nous suivons le parcours de Jean-Christophe qui a décidément bien grandi ! Ewan McGregor est parfait dans le rôle du père très occupé et semble trouver le ton juste à chacune des scènes jouées. Son épouse Evelyn (Hayley Atwell) et leur fille Madeline (Bronte Carmichael) souffrent des conséquences de la réussite professionnelle de ce dernier. En effet, Jean-Christophe se voit obligé de dégager des économies à l’entreprise pour laquelle il travaille et qui, pourtant, est bien florissante. Avec le temps, il a fini par oublier la bande de Winnie et ainsi l’innocence de son enfance. Sorte de transposition au Peter Pan de la célèbre compagnie aux grandes oreilles, « Jean-Christophe et Winnie » suit des rails bien connus et nous nous laissons entrainer dans cette histoire convenue mais pourtant agréable. Récit initiatique philosophique et émouvant ! Vu en version française, la voix de Winnie est particulièrement réussie et l’émotion nous gagne rapidement ! Jean-Claude Donda reprend à merveille la relève du géant Roger Carel dans plusieurs rôles majeurs dont celui-ci. Cette voix si particulière nous émeut souvent et semble dire plus encore que les amis fidèles seront toujours là pour nous ! Construit à la manière du récit initiatique, Jean-Christophe devra trouver une solution budgétaire satisfaisante et renouer avec sa famille. L’intrigue, assez simple, sera l’occasion pour Winnie de philosopher sur le quotidien avec beaucoup de véracité ! Gageons que nos chères têtes blondes y trouveront les rires là où, nous les adultes, ayant connu la série, seront pris d’une belle émotion et pourront décoder le film à un nouveau niveau de lecture. Pris dans le tourbillon de la vie, il ne faudrait pas s’égarer en négligeant l’essentiel, c'est-à-dire notre famille et nos proches. Mais n’ayez crainte, nos petits compagnons vous le rappelleront mieux que moi ! Si l’ensemble parait plutôt réussi, quelques longueurs viendront néanmoins alourdir le film dans sa dernière partie. Pourtant assez court (puisque ne faisant que 1h40), la résolution de l’intrigue mainte fois vue au cinéma sera beaucoup trop appuyée selon nous. En définitive, « Jean-Christophe et Winnie » est assurément le film à aller voir en famille (et pas que..) dans les prochains jours tant l’émotion et le petit conte philosophique sont plaisants à suivre et à vivre ! Nostalgique ? En route pour retrouver nos amis d’enfance ! Date de sortie en Belgique : 8 aout 2018 Date de sortie en France : 24 octobre 2018 Durée du film : 1h40 Genre : Aventure/Animation Résumé du film : Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce... Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Evoqué à de multiples reprises depuis la découverte du palmarès du dernier Festival de Cannes, « Dogman » est aussi sombre que notre ciel estival est lumineux. Son pitch, plutôt clair et fidèle au propos tenu durant la grosse heure trente de film, laisse présager un moment cinématographique intense, un de ceux qui prend les spectateurs en otage jusqu’à son clap de fin. C’est en effet le cas et, si nous ne pouvons que recommander au public de se rendre dans les salles en toute connaissance de cause, nous nous devons d’écrire également que, le Prix d’interprétation masculine remis à Marcello Fonte est loin d’être complaisant et même totalement justifié ! Marcello, un acteur qui a la rage. La véritable force de ce film, est sans aucun doute la capacité qu’à son interprète principal, Marcello Fonte, de donner vie à ce petit italien ordinaire évoluant dans une banlieue des plus précaire. Son regard de chien battu, ses épaules croulant sous le poids de sa vie si dure, sa démarche nonchalante et sa voix stridente manquant de confiance, suffisent à nous décrire le personnage de Marcello dans ses silences comme dans ses furtives paroles. Marcé, comme il se fait souvent appeler, aime sa fille de façon inconditionnelle mais aussi les chiens dont il s’occupe, qu’ils soient petits ou très grands, dociles ou menaçants. Mais comment peut-on donner autant d’amour et n’avoir pourtant aucun amour propre ? Mais aussi à l’aise est-il avec les canidés de toute taille, aussi peur a-t-il de son ami Simoné (impressionnant Edoardo Pesce), molosse incontrôlable qui fait la loi dans le quartier et qui fait frémir les habitants, autant que les spectateurs, à chacune de ses apparitions. Aussi préoccupé que ses voisins commerçants par la violence de Simoné, Marcello a pris le parti de garder son ennemi près de lui plutôt que de l’affronter… Mais le rapport de force dont il est la victime et l’angoisse qui se dégage de chaque intervention de Simoné vont très vite interférer sur la vie du petit toiletteur… jusqu’au point de non retour. Une Italie en désuétude. Aussi glauque que l’univers dépeint par Matteo Garrone, le quartier de Marcello est au centre de la tragédie urbaine qui se trame et se met en place minute après minute jusqu’à un final étourdissant. Cette banlieue délabrée n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler la ville d’Ostie dépeinte des dizaines d’années plus tôt par un certain Pier Paolo Pasolini, poète et cinéaste controversé qui dénonçait les travers d’une société italienne en mal de vivre et où la loi du plus fort (et du plus influent) faisait déjà rage. Ce que Garrone et Pasolini ont en commun, c’est la capacité de dresser un portrait au vitriol d’une société en perdition, d’une Italie sur le déclin dans laquelle évolue des individus comme Marcello, capable de tout pour (sur)vivre décemment et garder la tête hors de l’eau. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Matteo Garrone a choisi le salon de toilettage comme lieu central des événements dramatiques. Il confie que «Comme cela s’est souvent produit pour mes films, il y a pour Dogman, à l’origine, une suggestion visuelle, une image, un renversement de perspectives : celle de quelques chiens, enfermés dans une cage, qui assistent comme témoins à l’explosion de la bestialité humaine »… Et cela fonctionne. Les images d’ouverture où Marcello lave tant bien que mal un chien enragé nous renvoient à une scène presque finale où un autre individu bestial est sous l’emprise du frêle toiletteur. La quiétude des débuts n’a d’égale que la rage assommante de derniers agissements de son héros : impressionnant. Et le décor suit cette dérive tout aussi brillamment. La jovialité de la vie à l’italienne, où chacun se retrouve à la terrasse pour terminer sa journée ensoleillée fait place à un ciel chargé de pluie, tombant inlassablement sur cette cour où les jeux d’enfants rouillent et où les flaques s’accumulent, alourdissant un peu plus les pas de ce Marcello seul face à lui-même. On le comprend par ailleurs très vite, à travers « Dogman », c’est toute la bestialité humaine qui est mise en exergue, quelle qu’en soit son origine et cela ne peut que nous faire frémir et nous interpeller. Comment une victime (consentante) et impassible peut-elle devenir un véritable bourreau ? La thématique a certes déjà été exploitée mais le métrage le fait ici d’une façon admirable et parvient à rendre sombre le plus souriant et banal des habitants… glaçant ! Cruel, noir et anxiogène par moments, « Dogman », le dernier long-métrage, Matteo Garrone n’impressionne pas le spectateur que par son atmosphère ravagée et son interprétation sans faille. Il nous glace par la noirceur qui habite ses personnages et le destin qui leur est réservé. Inspirée d’un fait divers réel, l’intrigue nous conte l’avilissement d’un petit toiletteur sans histoires (ou presque) dont l’univers précaire va basculer sans qu’il ne puisse réellement le maîtriser… « Dogman » est un film choc qui assombri le moral de son public et le poursuit dans un silence pesant des dernières minutes presque interminables… Date de sortie en Belgique : 1er aout 2018 Durée du film : 1h42 Genre : Drame |

|