« A nos rires à venir » Initialement prévu dans nos salles au début de ce mois de décembre, « The singing club » s’offre une sortie en VOD Premium, l’occasion pour ses spectateurs de découvrir une comédie dramatique inspirée de faits réels depuis leurs canapés. Résolument positif, le nouveau long-métrage de Peter Cattaneo met en lumière un groupe de femmes dont on évoque rarement l’existence et la difficulté du quotidien : les épouses de militaires. Laissées à elles-mêmes lorsque leurs époux gagnent les zones de conflits de notre planète, elles sont nombreuses à angoisser chaque jour, à attendre une lettre ou une visite alors chaque sonnerie de porte ou de téléphone représente le possible présage d’une terrible nouvelle, à chercher un peu de réconfort auprès d’autres « femmes de » qui semblent avoir de grandes peines à continuer d’exister. Mais si les sujets sombres comme la perte d’un enfant, d’un époux, la peur de retrouver un mari blessé sur le front, la solitude et les appréhensions que peuvent générer une telle vie à double vitesse sont présents dans le film, le ton opté pour évoquer cette réalité se veut léger. Nouant notre gorge à plusieurs reprises, nous faisons sourire et battre la mesure à d’autres, « The singing club » n’est peut-être pas un grand film mais il a cette capacité d’apporter un peu de lumière dans la grisaille de la solitude, de révéler une réalité méconnue sans misérabilisme ni noirceur, mais à travers une histoire remplie de sourires, de petites victoires et d’instants de bonheur. Emmenées par deux antagonistes attachiantes (interprétées par Kristin Scott Thomas et Sharon Hogan), les membres de la chorale de Flitcroft se donnent voix et âmes dans un exercice cathartique qui les emmènera jusqu’au gala organisé au Royal Albert Hall, une occasion rêvée de se révéler, de se dépasser et de se rencontrer, de briser la solitude et oublier l’inquiétude. Tantôt amusant, tantôt émouvant, le chemin entrepris par ces femmes (et comédiennes qui, on le sent, se sont prises au jeu avec un plaisir certain) est présenté de façon très classique et convenue mais cette simplicité s’adapte à la perfection au rythme du film et à son contenu.

0 Commentaires

En effet, en nous penchant sur le métier peu connu de « Shomer », nous découvrons non seulement un pan de la mythologie juive dont on ignorait tout mais aussi un réalisateur dont on ne manquera pas de suivre les prochains pas. Produit par la maison Blumhouse, « The vigil » est un métrage qui renouvelle le genre horreur avec brio, de façon minimaliste mais hautement efficace. En nous coinçant dans un huis clos où la peur devient tétanisante et la tension palpable de plus en plus prenante, Keith Thomas parvient à signer un presque sans faute dont on se souvient quelques jours après sa vision. Jouant sur les perceptions (hors champ) du héros (particulièrement bien casté et incarné avec conviction par Dave Davis), le film parvient à créer le doute dans notre propre esprit, à brouiller nos pistes et à nous transmettre des frissons que nous prenons un réel plaisir à ressentir tant la réalisation et l’ambiance conférée au récit fonctionnent et nous vrillent au fauteuil de notre salon. Shomer à temps partiel Son contexte particulier et la banalité des lieux inscrivent l’horreur dans le quotidien de Brooklyn où il n’est pas rare de croiser des étudiants en perdition et des rabbins. Dès lors quand Yakov, à court d’argent, accepte de veiller un mort dans une maison que beaucoup craignent, on s’attend à découvrir l’horreur ou le mal dans un coin de la pièce. Traumatisé par un incident récent et sous médicament, le jeune homme dissocie difficilement, comme nous, la réalité et les hallucinations qu’une telle nuit peut provoquer. Et en jouant ainsi avec nos nerfs, notre esprit et notre psychologie, Keith Thomas parvient à éveiller en nous des émotions que d’autres grands classiques sont parvenus à générer trop longtemps avant lui. S’il y a fort à parier que l’optimisation des salles auraient rendu le film plus inquiétant encore, on se laisse prendre au jeu et craignons pour la vie des quelques personnages croisés durant cette délicieuse expérience cinématographique, un calvaire dont on sort séduit et que l’on recommande aux amateurs de huis clos et d’épouvante moderne.

Point de grand visage du cinéma, pas retour en arrière au début de notre siècle… et pourtant, la démarche de la cinéaste tellement juste dans la captation des regards et des émotions de ses personnages reste fidèle à elle-même : donner la parole et mettre en avant l’existence de femmes qu’on ne voit pas peut-être pas tant que cela au cinéma. Cette fois, c’est l’histoire de Olushola, surnommée Rocks qui occupe le devant de la scène. Débrouillarde et autonome, l’adolescente se voit contrainte de gérer son petit frère après le départ précipité et inexpliqué de leur mère. Quelques billets déposés sur la table de l’appartement familial et c’est une lutte pour la survie qui se met déclenche instantanément. Protectrice, Rocks ne lâche jamais la main de ce petit frère en souffrance. Refusant de demander de l’aide ou de parler de son intolérable situation, Rocks ne pourra compter que sur elle-même et quelques amies proches pour sortir de cette situation qu’aucun adolescent ne devrait vivre à son âge. Alors que les autres filles de sa génération pensent « Tik Tok », danse, rassemblement, sortie et amusement, Rocks, elle, fuit sans cesse en avant, afin de ne pas attirer l’attention de l’aide à la jeunesse qui lui arracherait son petit frère et sa liberté qui lui est chère. Mais peut-on errer indéfiniment sans argent et sans adulte pour nous rassurer ? C’est de tout cela que le nouveau long-métrage de Sarah Gavron va nous parler. Classique dans son approche et son scénario, le drame de Gavron a néanmoins cette authenticité qui crève le cœur, cette capacité de recueillir les émotions, les joies et la détresse avec une profonde humanité. De la salle des classes aux hôtels miteux, de la chambre d’adolescente type aux toits des bâtiments de banlieue, nous suivons Rocks, Emmanuel et Sumaya (magnifiques Bukky Bakray, D’angelou Osei Kissiedu et Kosar Ali) le cœur tantôt battant, tantôt en berne, avec une bienveillance distillée à merveille par une réalisatrice inspirée par ses comédiens amateurs. Loin d’être misérabiliste, « Rocks » est un joli portrait sur l’adolescence et ses préoccupations, sa naïveté et les responsabilités qui incombent à des jeunes femmes qui ne devraient pas tenir un rôle de mère de substitution. Un film conventionnel et fort à la fois, à l’image de son héroïne Olushola. Date de sortie en VOD : 17 novembre 2020 Date de sortie en salle : 23 septembre 2020 Durée du film : 1h33 Genre : Drame

. Cette « entrée dans le passé » a été rendue possible grâce à un inventeur qui a jadis perdu sa fille. Selon lui, le fait de revivre les évènements tragiques permettrait une catharsis nécessaire à la reconstruction. Pourtant, la machine n’est pas encore totalement au point car elle donne des hallucinations à ceux qui l’essaient ; les éloignant toujours un peu plus de leur guérison. Et quand l’inventeur de cette invention est retrouvé mort, Samuel Bloom (convaincant Peter Dinklage, qui jouait le rôle de Thyrion Lannister dans la série « Game of thrones ») décide de mener l’enquête. Pourquoi le fait-il ? Quelles sont ces véritables motivations ? Le film se propose de vous livrer ses secrets. Quant à nous, nous avons été déçu par la construction de ce scénario pourtant prometteur qui se mêle les pieds dans le tapis et ne surprend jamais vraiment le spectateur. Souvent, nous nous sommes dit que nous pressentions ce qui allait arriver, et pire, quand est venu le dénouement, nous nous sommes dit « tout ça pour ça ? » Trop long, le film aurait gagné à être raccourci d’une bonne demi-heure. Car le principal reproche à formuler est assurément son côté «assez plat », lent mais hélas, aussi très convenu. C’est d’autant plus dommage que les acteurs sont bons et que nous avons pris plaisir à retrouver le toujours excellent Henry Ian Cusick (Desmond dans la série « Lost : les Disparus »). La réalisation, sans éclat, ne portera pas atteinte à notre plaisir, mais n’embrasera pas non plus notre intérêt. Aussitôt vu, aussitôt oublié, « Rememory » ne risque malheureusement pas de marquer votre mémoire. Date de sortie en VOD: 3 septembre 2020 Durée du film: 1h51 Genre: Science-fiction

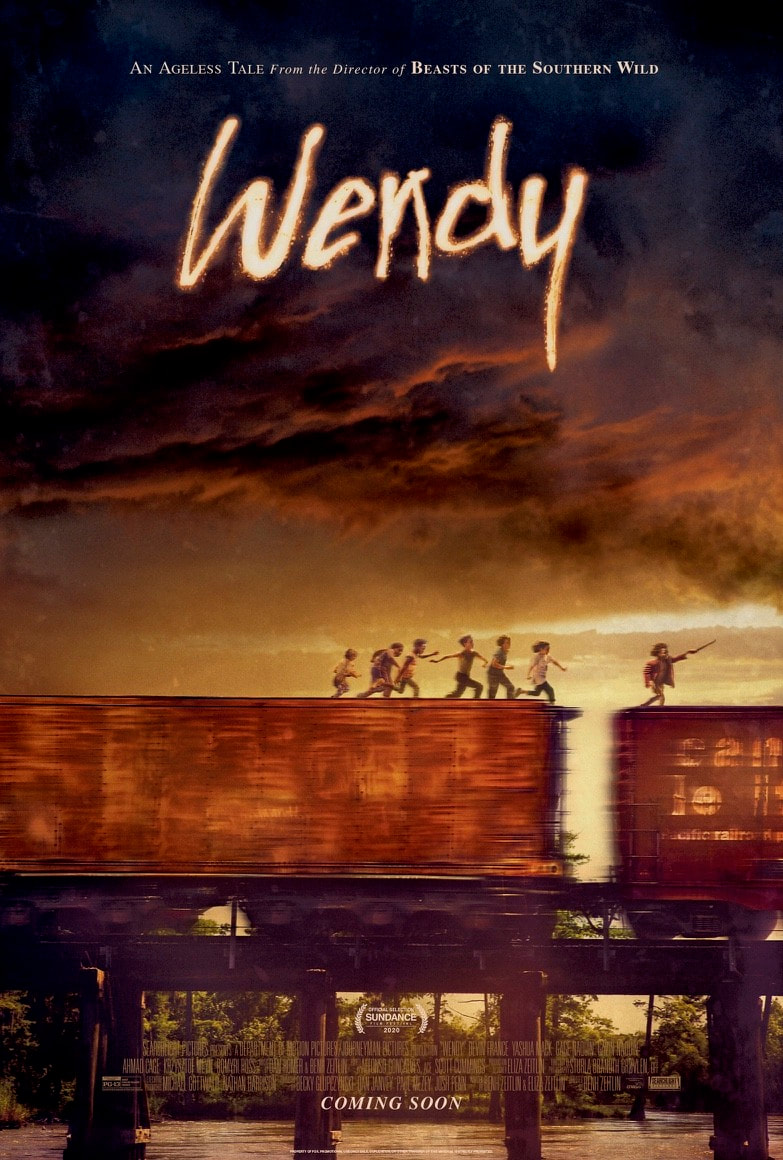

« Plus on grandit et moins on peut faire ce que l’on veut » Installée le long d’une voie ferrée où Madame Darling tient un dinner et élève seule ses trois enfants, la petite tribu composée de Wendy et les jumeaux James et Douglas rêve d’aventures, de fuite en avant, de jours moins poussiéreux et où ils pourraient se sentir vivants. Les rares pauses entre l’école et l’aide apportée au restaurant sont l’occasion de fantasmer sur la vie qui les attend au bout des voies ferrées où passent chaque jour des trains qui défilent aussi vite que les années passées à les contempler. L’envie de monter à bord et de partir loin d’un quotidien pas toujours rose est si tentant qu’un de leurs camarades de jeu l’a tenté lorsque les adultes riaient de ses rêves de piraterie. Alors, lorsqu’un soir, le train passe sous la fenêtre des petits Darling et que des rires d’enfants intrépides résonnent à leurs oreilles, ils décident eux aussi de monter à bord d’un train fou qui ne ralentit jamais puisque ne réalise aucun arrêt, un convoi qui les emmènera vers de folles aventures et une île où les attend Peter Pan mais aussi bien d’autres enfants… L’innocence de l’enfance et son imaginaire débordant, leurs rires et leurs jeux francs, la naïveté et la peur des grands se côtoient sur cette île protégée par une mère extraordinaire et peuplée d’adultes parfois méchants. Sombre et violent par moments, le récit du jeune Benh Zeitlin est bien loin des souvenirs de notre jeunesse et prend le pas de réinventer un mythe populaire que l’on pensait pourtant connaître. Wendy, une jeune fille téméraire Wendy, la petite fille aux yeux clairs interprété brillamment par la petite Devin France, a le sang-froid et le courage en bandoulière, la curiosité de l’enfance mais aussi la maturité d’une aînée. Guide de prédilection d’une aventure fantastique où sont posés de beaux petits jalons, la fillette nous entraîne aussi bien dans son quotidien que sur cette île où tout semble se figer, à commencer par l’histoire des nouveaux amis rencontrés. Eternellement jeunes ou aigris par le temps qui passent, les personnages côtoyés au fil du récit semblent tous devoir grandir à la perte d’une mère ou d’un proche, vieillir le cœur rempli de reproches de voir d’autres rester dans la candeur de l’enfance ou au contraire, faire le choix de rester les pieds ancrés dans l’âge de la naïveté. De la naissance du personnage du Capitaine Crochet à la découverte de l’île d’un Peter bien loin de ce qu’on lui connaissait, « Wendy » n’oublie pas de faire de nombreux clins d’œil au récit de l’auteur écossais ou de nous montrer que même si les adultes courent derrière l’aventure ou leur jeunesse, qu’ils sont devenus trop vieux pour la saisir, ils peuvent toujours la vivre au travers le regard de leurs propres enfants, des petits êtres à la fraîche innocence qu’ils encourageront dans les aventures de leurs plus belles années d’enfance... Mais vieillir, n'est-ce déjà pas vivre une aventure? Date de sortie sur Amazon Prime : 17 avril 2020 Durée du film : 1h51 Genre : Drame fantastique

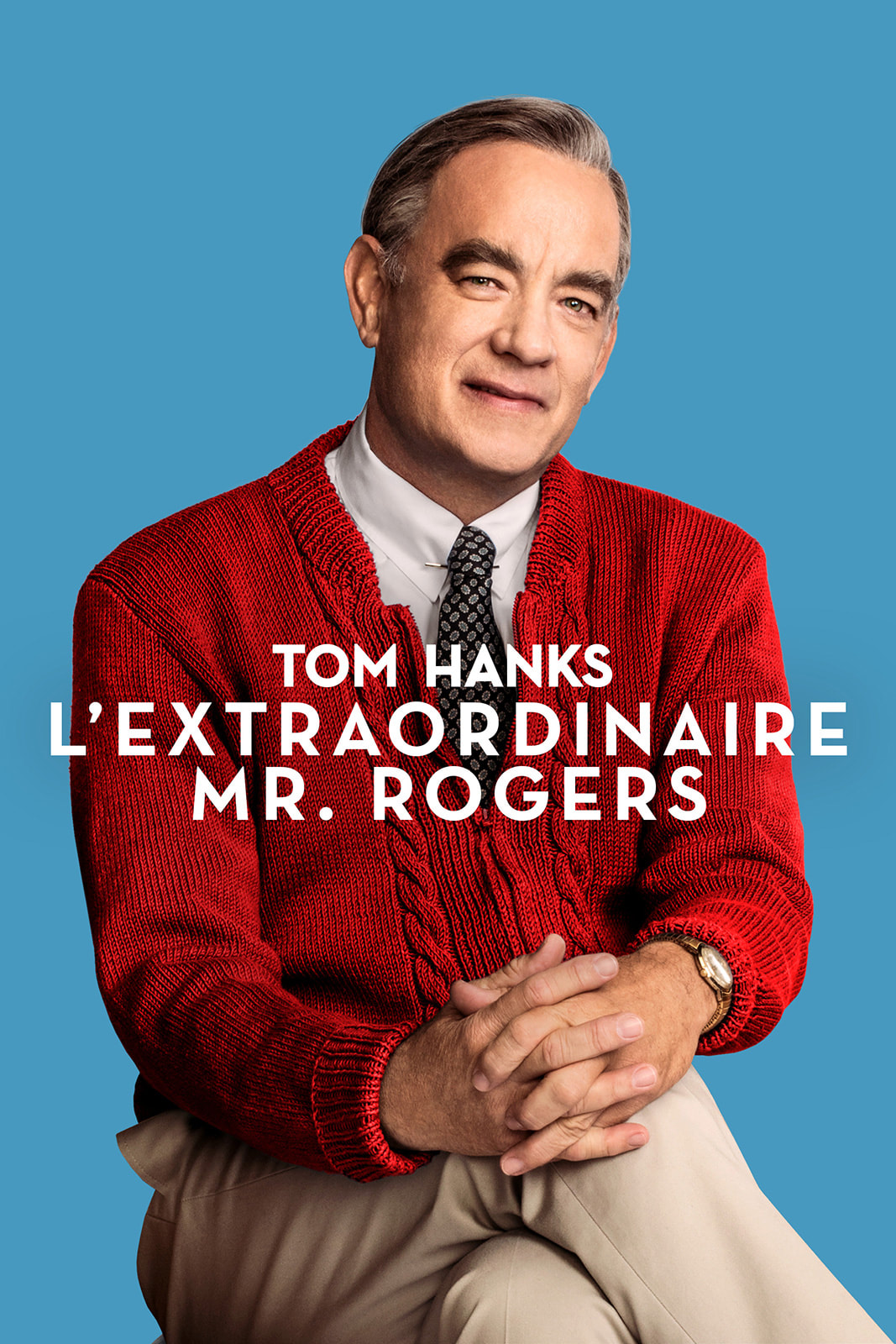

L’extraordinaire voyage vers l’enfance… Pour la petite histoire, Fred Rogers (joué à l’écran par le sublime Tom Hanks) est un animateur et producteur de télévision américain. A la fois acteur, compositeur et scénariste de ses émissions, il officie dès 1964 sur une station locale de télévision éducative, puis, poursuit entre 1968 à 2001 avec, cette fois, une diffusion à l’échelle nationale. Avec « L’extraordinaire Mr. Rogers », la réalisatrice nous livre un film à l’aspect minimaliste très agréable où les marionnettes et les décors en papier carton si chers à Fred Rogers permettent certaines transitions entre les séquences : bien vu ! Mais le plus intéressant est d’avoir développé un suspense qui parvient à nous captiver durant 1h49. Comment est réalisé ce tour de force nous demanderez-vous? En rendant l’histoire simple mais efficace pardi ! Et c’est précisément là qu’entre en scène un journaliste d’investigation, mais attention, pas n’importe lequel ! Le genre de journaliste qui dépeint les personnes qu’il rencontre avec une pointe de cynisme et une touche de brutalité dans le verbe. Vous voyez ? Celui qui ne va pas sourire spontanément à la vue de Mickey Mouse prenant une photo avec un enfant pleurant d’avoir perdu à l’instant sa crème glacée. Et, dans le cas présent, sa mission est d’interviewer l’ami des petits et des grands, adulé aux Etats-Unis, quand, lui-même éprouve de grandes difficultés à gérer ses émotions. La perte de sa maman, les rapports compliqués avec son père sont autant de petits cailloux l’empêchant de marcher sereinement dans la vie. Qui se cache derrière Fred Rogers ? La simplicité du film tient donc de son scénario et de la fascination qu’exerce le personnage de l’animateur pour enfants. Est-il réellement un saint ou cache-t-il son véritable visage devant les caméras ? Cette question, à priori anodine, va trotter durablement dans la tête du journaliste (convaincant Matthew Rhys, acteur phare de la série « The Americans »). Mais le plus beau reste en fin de compte ses rencontres avec Fred Rogers. Bien que l’on perçoive chez Fred Rogers un vrai altruisme et une attitude totalement allocentrée, le doute subsiste toujours dans les yeux du journaliste et dans les nôtres. Tom Hanks y déploie tout son talent pour jouer ce personnage haut en couleur, hypnotique et à la personnalité indéchiffrable. Subtil dans son jeu, ses regards en disent long et scrutent l’autre, lui révélant ses propres faiblesses avant de le consoler. Cette figure bienveillante est d’autant plus magnétique que l’acteur qui l’incarne est brillant. A la fois sobre et mystérieux, nous vibrons à chacune des rencontres entre le journaliste et l’animateur. Pire, malgré les sourire de Fred Rogers, nous ne parvenons pas à nous déposséder de cette désagréable impression de manipulation… A la fois simple et captivant, « L’extraordinaire Mr. Rogers » n’a pas à rougir de sa figure centrale. Dans les yeux de cette dernière, se trouve la vraie reconnaissance des souffrances de l’autre et la recherche de la singularité des plus petits. Un homme qui a su leur redonner confiance dans un monde où les enfants sont trop souvent (et trop vite) confrontés parfois brutalement aux grands mystères de la vie : le divorce, la mort ou la colère n’en sont que quelques exemples. « L’extraordinaire Mr. Rogers » nous donne des cours particuliers d’écoute et une approche salvatrice de la communication positive à tel point que l’on a envie de crier « oui » quand son héros principal nous demande si l’on veut devenir son ami. Date de sortie en VOD: 22 avril 2020 Durée du film: 1h50 Genre: Drame Titre original: A Beautiful Day in the Neighborhood

Millings a une vingtaine d’année lorsqu’il est arrêté pour détention de marijuana et intention d’en revendre. Ses 30 grammes vont peser lourd dans la balance de la justice californienne qui le condamnera à 21 ans de prison en vertu de la « loi des trois coups » qui, comme son nom l’indique, n’accorde aucune clémence aux récidivistes. Brisé, Russell se retrouve à l’air libre mais sans aucun repère : ses parents sont décédés, sa vie est en grande partie entamée et seule sa bonne volonté et le respect de sa période de probation vont lui permettre de se réinsérer. Dès lors, lorsque le jeune quarantenaire découvre un bébé dans la benne à ordures du restaurant où il est employé, tous ses efforts risquent d’être annihilés. Heureux d’établir un contact et de pouvoir prendre soin d’une petite fille dont il ne connait que le prénom, Russell se dévoue pour prodiguer des soins à ce petit être aussi fragile que lui… sans se rendre compte que son univers bancal s’apprête à basculer. Incapable d’abandonner cette petite Ella qu’il vient d’apprivoiser, Russell s’expose à de nouveaux problèmes judiciaires et risque une nouvelle peine de prison pour non-respect de sa liberté conditionnelle. Dans son premier long-métrage Logan Marshall-Green met en images la solitude, l’empathie et l’espoir de façon sincère. Ethan Hawke, dont on connait déjà l’étendue de son talent, trouve à nouveau un rôle dans lequel il s’investit pleinement, figeant les intentions du jeune acteur-réalisateur avec perfection. Le visage fermé, taiseux et affligé par les années passées à l’ombre et en dehors de tout développement de notre société (on s’amuse de le voir découvrir Internet), Russell évolue dans sa nouvelle vie comme si sa liberté n’était qu’un rêve, un cadeau temporel dont il ne sait que faire. Aussi, lorsque sa vie prend un tout nouveau tournant, l’ex-détenu semble enfin aller de l’avant, maladroitement mais avec une bienveillance qui dépasserait presque tout entendement. Qu’il s’agisse de la prise en charge de cette petite fille de quelques mois ou de l’écoute apportée à une femme en total désarroi, il n’a pas son pareil pour donner le peu qu’il possède, ne demandant rien en échange qu’un contact humain, aussi éphémère soit-il. Si la fragilité apparente de son héros est à l’image de celle de son film, Logan Marshall Green nous offre néanmoins un joli moment hors du temps, un petit métrage positif encadré par une équipe efficace (Ethan Hawke, Jason Isbell pour la bande son) mais qui n’a pas encore acquis la solidité ou la ténacité de son personnage principal pour réellement briller. Cela n’empêche, une heure quart aux côtés d’un Ethan Hawke empli d’humanité, c’est difficile à refuser. Date de sortie en VOD : 24 mars 2020 Durée du film : 1h18 Genre : Drame

Si cette technique peut sembler rédhibitoire dans un premier temps, elle est au contraire le meilleur canal pour nous immerger totalement dans une histoire de potes savoureuse qui fait chaud au cœur. Rires, larmes, bonheurs et déceptions ponctuent ainsi les souvenirs d’un héros ordinaire qui pourrait être vous ou nous. Un jeune trentenaire qui a grandi avec des références qui sont les nôtres, qui nous rappelle sans cesse combien la vie vaut la peine d’être (bien) vécue. Ainsi, durant une grosse heure trente, nous faisons nous aussi un voyage dans le temps, des années 1990 à maintenant, et nous retrouvons avec délice des clins d’œil à notre tendre enfance/adolescence. Sa bande originale est d’ailleurs le summum de ces madeleines de Proust avalées avec gourmandise, une playlist qui réveille en nous des souvenirs précis, des paroles que nous avons tant chantées et appréciées. Mais que serait ce « Play » sans son montage excellent et son travail hallucinant de reconstitution d’époques et d’enchaînements si subtils qu’ils ne sont en aucun cas pesant ni grossier ? Sans son casting entier si justement choisi que l’on croirait presque assister à un « Boyhood » version bande de potes tant les traits des jeunes Max, Matthias, Arnaud et Emma sont identiques entre les différentes générations d’acteurs ? Précis, maîtrisé, original et jouissif, « Play » nous permet de nous accorder une parenthèse rafraîchissante, de nous mettre en pause de profiter pleinement de ce moment en compagnie de Max Boublil (co-scénariste du film), Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Périer et les autres.

Genre : Comédie - Durée du film : 1h48

Western crépusculaire sur fond de multiculturalité Avec « Never Grow Old », le réalisateur Ivan Kavanagh décide de poser sa caméra sur la route menant à la Californie de 1849. Ce choix, pas banal, est très intéressant pour le scénario car il permet d’évoquer la fin de l’âge d’or du western avec ce que cela implique en changements sociétaux. Les étrangers (on pense notamment au héros irlandais) sont encore mal acceptés et même si on ne le dit pas, on fait ressentir le poids de leurs racines... Quant aux hors-la-loi, bien qu’encore présents, ils semblent appartenir à une espèce en voie d’extinction. La ville, elle-même, dispose d’une forte communauté religieuse qui exerce son influence pour chasser les plus bas instincts de l’Homme. Ainsi, le saloon avec ses prostituées, l’alcool et les jeux sont désormais bannis pour le bien commun. Cette même communauté est partagée entre les véritables dévots dont la voix se fait entendre un peu plus fort et les nostalgiques du temps passé. Techniquement, la qualité de la photographie est indéniable et la grisaille reflète même l’état d’esprit de ses habitants. De cette ville, seules sortent quelques maisons, un magasin et une église qui cristallise toutes les préoccupations morales de cette époque changeante. Tourné dans le Connemara, à l’ouest de l’Irlande et dans la région des Terres Rouges du Luxembourg, le réalisateur prend le temps de filmer le rythme de ses habitants. La mise en scène très efficace révèle assez tôt les dysfonctionnements à venir. L’esprit bien pensant de ce village d’apparence tranquille porte pourtant en lui les germes d’une violence symbolique cachée où le poids du dogme religieux l’emporte sur le libre arbitre. Ivan Kavanagh réussit formidablement l’acte d’exposition de son film où la dramaturgie est construite progressivement mais participe activement à l’impression du réel. Dans la même logique, la musique (des compositeurs Aza Hand et Will Slattery), est somptueuse en se faisant par moments plus discrète pour renforcer cette impression d’angoisse permanente. Tout est finement amené : la communauté, cette grisaille ambiante, et surtout cette boue qui tâche les vêtements et rend si difficile le déplacement des hommes et des femmes. Tous semblent subir une violence cachée qui gronde et qui n’attend que l’étincelle pour exploser… Cette étincelle viendra rapidement avec le personnage de Dutch Albert. Dans le rôle cet élément perturbateur, nous retrouvons avec un grand plaisir le talentueux John Cusack qui prête ses traits à cet homme implacable dont chaque parole suscite l’effroi. Plutôt laconique, il prend un malin plaisir à distiller le mal en rachetant le saloon et en y exploitant les femmes. Sous son joug, l’alcool coule désormais à flots dans ce lieu de perdition pointé du doigt par le pasteur Pike (Danny Webb) et où les étrangers de passage finissent criblés de balles et repartent les pieds devant. Aux côtés de Dutch, le chef de bande, nous retrouvons le sicilien (Camille Pistone, acteur français) et un personnage sanguin appelé le muet depuis qu’un indien lui a tranché la langue (le belge Sam Louyck très inquiétant dans ce rôle). Ensemble, ils parviennent sans mal à créer une atmosphère préoccupante dans cette petite ville d’apparence tranquille… Face à ce déferlement de violence, le charpentier et entrepreneur de pompe funèbre (convaincant Emile Hirsch) voit son activité prospérer sous les médisances des « bien pensants ». Pourtant, son seul objectif a toujours été de mettre sa famille à l’abri du besoin. Mais même sa femme (Déborah François) voit d’un mauvais œil l’exercice de son métier. Et tant qu’à évoquer une comédienne de notre plat pays, nous pouvons même nous enorgueillir de retrouver la belge Anne Coesens dans un rôle difficile qu’elle joue à la perfection.

Et vous ? Vous laisseriez-vous tenter par cet honnête moment de cinéma ?

Genre : Western - Durée du film : 1h40

Une genèse mouvementée Déjà pressenti en 2011 sous la houlette de Nick Cassavetes, le projet a vu son réalisateur prendre le large pour être remplacé par Barry Levinson. La sortie du film intitulé à l’époque « Gotti : Three Generations » était fixée en 2012 moyennant des aménagements du scénario. Hélas, le projet n’aboutira pas mais survit en 2015 grâce au réalisateur Kevin Connolly. A cette époque, beaucoup d’acteurs avaient été envisagés pour intégrer le casting, citons entre autres : James Franco, Ben Foster, Lindsay Lohan, Joe Pesci ou encore Al Pacino. Finalement, seul John Travolta attaché au projet depuis 2011 confirme sa présence. Kelly Preston, son épouse à la vie, l’est également devant la caméra aux côtés de leur fille, Ella Bleu Travolta. "Écoutez-moi, écoutez moi-bien ! Vous ne reverrez jamais un gars comme moi, même si vous vivez pendant cinq mille ans !" John Gotti Cette phrase, prononcée en face caméra par John Travolta à la fin du film aurait pu susciter l’emballement de nos cœurs si le spectacle avait été maitrisé. Pour être franc, la belle performance de l’acteur ne permet pas d’occulter les dysfonctionnements du film de Kevin Connolly. Le principal reproche que nous pouvons adresser est le manque de rigueur du scénario qui nous apparait trop décousu. C’est d’autant plus dommage que le sujet était intéressant à traiter. On perçoit d’ailleurs la sympathie, voire la fascination du réalisateur pour le personnage qui le rend presque sympathique ! Hélas, le réalisateur se perd dans l’utilisation de trop nombreux flash-back qui finissent par déboussoler le spectateur. La mise en scène n’est donc pas assez fluide et ne nous permet pas d’entrer pleinement dans l’histoire. Quant au traitement narratif, celui-ci souffre d’un manque de clarté qui nous prive de la construction de l’influence de John Gotti, tout comme de la vision de sa montée en puissance pourtant essentielle dans ce genre de films. « Gotti » n’est pas vraiment un biopic tant les zones d’ombre restent fortes mais n’est pas non plus un film de mafia qui marquera les esprits. Alors bien sûr, l’intention était de développer la relation père-fils, mais même ce point fait défaut. En cause, le jeu très moyen de Spencer Lofranco qui ne parvient pas à tenir la confrontation avec son père à l’écran. Les enjeux en sont donc réduits et les scènes s’enchainent sans qu’aucune ne parvienne à sortir du lot. Malgré cela, l’ensemble se laisse suivre sans déplaisir grâce au jeu de John Travolta et celui de Pruitt Taylor Vince, qui incarne un ami du parrain New-Yorkais. Notons également une mention spéciale pour Stacy Keach, parfait dans le rôle du mentor. Ouf ! Une partie du casting qui vient à la rescousse ! Et, puisque les situations s’enchainent dans le désordre chaotique des flash-back, nous avons eu tout le loisir de remarquer la qualité du maquillage appliqué à John Travolta. Alternant entre vieillesse et âge moyen, le résultat à l’écran est très convaincant et participe au plaisir ressenti de suivre ce personnage haut en couleur.

Genre : Biopic - Durée du film : 1h50

|

|