|

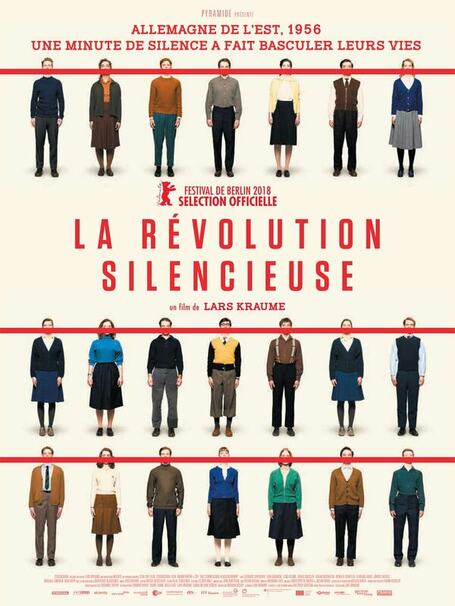

Résumé du film : Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires. Note : 7/10 (par Véronique) Avis : Alors que le très réussi « Ballon, un vent de liberté » se profile à l’horizon, le cinéma allemand semble continuer à faire son beau devoir de mémoire en présentant quelques décennies de son Histoire (qui a marqué l’Europe mais aussi son peuple) à travers des récits de vie inconnus de tous. C’est le cas de l’étonnante « Révolution silencieuse » de Lars Kraume, un film abouti nous contant les mésaventures d’une classe du lycée Kurt Steffelbauer situé à Storkow (Brandebourg dans le Berlin-Est). En 1956, Kurt, Théo, Lena et leurs petits camarades se rendent chez un vieux réac pour écouter les infos diffusées par la radio clandestine RIAS. Alors qu’ils s’inquiètent du sort des Hongrois descendus dans la rue et malmenés pour avoir osé défier le pouvoir en place, ils apprennent la mort de leur idole du monde du football : Ferenc Puskás. A l’aube d’une fracture qui annonce la construction du célèbre mur, ces jeunes adulescents engagés veulent montrer leur désaccord avec l’occupation russe et les dictats d’une société où la liberté d’expression et d’esprit n’a plus vraiment sa place. Pour cela, ils décident, suite à un vote majoritaire, de réaliser une minute de silence en hommage aux courageux Hongrois… Mais le professeur d’Histoire qui a assisté à cette révolution silencieuse dénonce l’action de ses étudiants et une grande enquête va être menée par le Conseil de l’Education pour savoir qui a lancé ce mouvement contre-révolutionnaire, comment et pourquoi… Se serrant les coudes, décidant de faire face à cette administration intimidante, les 19 étudiants de terminale gardent le silence, se protégeant les uns et les autres et livrant tous la même version des faits : l’idée est venue ainsi, d’un murmure à un autre, on ne sait plus qui a commencé… Parmi se trouvent Kurt, fils d’un homme politique assez rude, instigateur de l’action, Théo, son meilleur ami et fils d’ouvrier métallurgique, Erik, un camarade de classe mal dans sa peau et admiratif de son père mort au combat ou encore Léna, une jeune fille téméraire passionnée par les grands esprits. Mais il y a aussi Dietrich Garstka, qui, en 2006 publiera le livre dont est tiré le métrage de Lars Kraume. Passionnant et rythmé, le film met en exergue les tensions qui s’installent entre les étudiants, l’esprit de contestation de jeunes en soif de liberté(s), l’enquête menée par un Ministère sous la coupe d’un communisme de plus en plus prégnant, la propagande des partis ou l’endoctrinement de la jeunesse dans la rigide Allemagne de l’Est. Investi par un casting ultra convaincant, « La révolution silencieuse » est un film témoignage, un de ceux qui marque les esprits et démontre combien les conditions de vie dans l’Allemagne d’Après-Guerre nous sont encore étrangères. Soigné dans ses moindres détails, haletant, efficace et interpellant, le film parvient à inscrire son intrigue dans un pays divisé entre monde soviétique et rêve occidental et où les affres du passé ne sont pas totalement effacées. Manichéen dans son approche (la jeunesse insouciante fait face à une administration rigide et menaçante), moderne tout en respectant son contexte historique, « La révolution silencieuse » présente une histoire ahurissante à bien des égards où insouciance, engagement mais aussi individualisme se côtoient durant une grosse heure trente pour le plus grand plaisir des spectateurs curieux. Date de sortie en Belgique : 20 mars 2019 Durée du film : 1h51 Genre : Drame Titre original : Das schweigende klassenzimmer

2 Commentaires

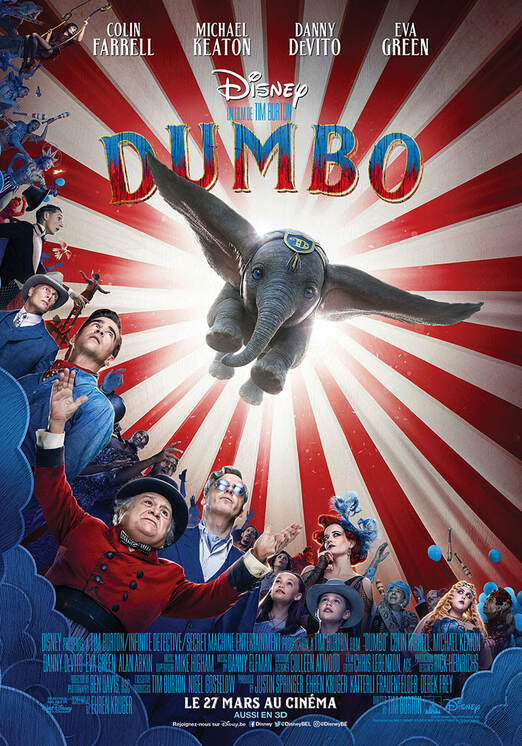

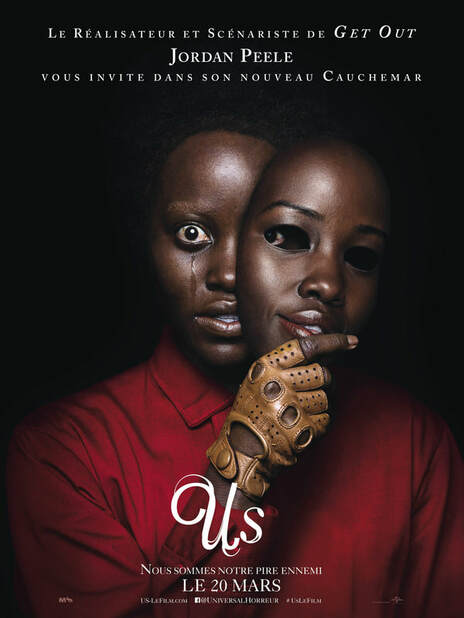

Résumé du film : Capitaine d’un bateau de pêche, Baker Dill organise des promenades en mer pour touristes dans la paisible enclave tropicale de Plymouth Island. Alors que son ex-femme Karen réapparaît soudainement dans sa vie, elle l’implore désespérément de la protéger contre son compagnon violent. Ils élaborent un plan pour l’éliminer. Mais Dill est rapidement rattrapé par un passé qu’il avait tenté d’oublier. Face à ce dilemme du bien et du mal, il est confronté à une nouvelle réalité aux apparences trompeuses. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Titre du dernier long-métrage de Steven Knight, « Serenity » est aussi le bateau sur lequel Baker Dill passe la plupart de ses journées. Lorsqu’il ne lève pas le coude dans le bar du coin pour s’enivrer avec de rejoindre sa belle, ce capitaine marqué par les affres de la guerre en Irak, traque inlassablement un thon avec lequel il semble avoir un compte à régler. Bourru, alcoolisé, paumé dans ses sentiments et bientôt à sec, Dill n’a jamais été doué dans les relations humaines. Les touristes qu’il emmène à bord de son bateau de pêche ou son associé peuvent d’ailleurs en témoigner. Mais derrière cette attitude détachée et blasée se cache un père meurtri, un homme qui parle sans cesse à un fils disparu de sa vie pour on ne sait quelles raisons. Alors qu’il a appris à (sur)vivre avec les fantômes de son passé, Dill voit surgir Karen son ex-femme et celle-ci a un sérieux service à lui demander : faire passer son deuxième mari violent par-dessus bord… Serenity ou l’annonce d’un naufrage… Steven Knight nous avait littéralement scotché avec son « Locke » efficace, porté par un Tom Hardy bluffant de maîtrise. Cette fois, le réalisateur de « Crazy Joe » a fait appel à l’un des comédiens les plus extraordinaires de notre temps, Matthew McConaughey, pour porter son projet avec force et détermination. « Dallas Buyers Club », « True Detective » ou encore « The Free State of Jones » sont autant d’exemples qui montrent combien l’acteur américain est capable de prendre à bras le corps des rôles peu évidents. Obsédé par un poisson géant, marqué par un drame latent, anesthésié par sa vie quotidienne et paranoïaque, tout était réuni pour donner à son personnage une nouvelle prouesse d’interprétation. Oui mais voilà, Steven Knight a sans aucun doute gâché cette possibilité en balançant un peu trop vite les révélations d’un scénario qui aurait pu mieux tenir sur la longueur et surprendre son héros mais aussi ses spectateurs. Après une première partie bien installée où chacun des protagonistes livrent ses failles, ses intentions et sa psychologie dans un relatif équilibre, nous basculons dans un règlement de compte et un univers parallèle qui ternissent le manichéisme enclenché pour une avancée vers un final un peu trop annoncé. La bande annonce de « Serenity » nous annonçait un thriller palpitant qui liait Anne Hathaway, Jason Clarcke (odieux pour les besoins du film) et Matthew McConaughey par un sombre secret. S’il se la joue film noir dans un second tiers très appréciable, le thriller bascule dans un genre radicalement différent et deviendrait risible tant les éléments imbriqués paraissent de plus en plus grossiers. Dill est-il la proie de sa folie ? Les révélations qui lui dont faites ont-elles un véritable sens ? La paranoïa et l’alcool feront-ils chavirer ce capitaine expérimenté ? On tangue en permanence entre deux eaux et la balade en mer appréciable des débuts, fini en tempête déstabilisante avant d’accoster pour un final convenu et trop attendu. « Il y a un toi et un moi quelque part » Audacieux et intriguant, « Serenity » n’a pas que des défauts scénaristiques ou de mise en scène. Toujours sur la tangente, le troisième long-métrage de Steven Knight parvient dans sa première heure à emporter ses spectateurs (du petit ou grand écran) dans une construction efficace et remplie de questions. La force du scénariste britannique est qu’il parvient à brouiller les pistes et ajouter peu à peu de nouveaux protagonistes venus bousculer notre héros aux contours bien dessinés. Que veut vraiment son ex-femme ? Le manipule-t-elle ? Qui est ce personnage en retard qui hurle son nom depuis le ponton ? Que vient faire ce petit garçon geek au milieu de la narration ? Toutes ces questions trouveront tôt ou tard une réponse et nous feront passer de suspicion à révélation avec, on doit bien l’avouer, une petite pointe de déception. Original dans son approche, « Serenity » est un jeu auquel nous nous sommes prêtés sans trop rechigner. S’il est dispensable et parfois trop bancal, le film ouvre néanmoins la porte sur quelques réflexions comme la difficulté de faire un deuil, les répercussions psychologiques d’une guerre, le besoin de vengeance ou la poursuite de chimères… Ni bon ni mauvais, le long-métrage remplit néanmoins son contrat et divertira très certainement un public peu exigeant. Date de sortie en Belgique : 27 mars 2019 Durée du film : 1h47 Genre : Drame/thriller Résumé du film : Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler. Note du film : 6,5/10 (par Véronique) Avis : Les fans de Tim Burton l’attendaient de pied ferme ce fameux « Dumbo ». Il faut dire que la thématique du film avait tout pour permettre à notre ingénieux cinéaste d’accaparer une histoire un peu sous exploitée lors de sa sortie animée en 1941 et la sublimer durant près de deux heures. Malheureusement, aussi belles soient ses intentions, le « Dumbo » version 2019 a quelque chose d’un peu mollasson… Quand l’anomalie devient magie Qui ne connait pas l’histoire du petit Dumbo, séparé de sa maman et doté du don incroyable de voler grâce à ses oreilles démesurées ? Le pachyderme le plus célèbre des studios Disney revient dans une version live en demi-teinte pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Prétexte à évoquer l’exploitation (et la maltraitance) animale, la différence, le rejet des anomalies ou son exploitation cupide, le film revu par Tim Burton recelaient tous les ingrédients pour faire de ce film un concentré de folie, de créativité et d’inventivité. Oui mais voilà, cochant toutes les cases d’un cahier de charges sans doute imposé par les grands studios, le 19ème long-métrage du fantasque cinéaste n’a pas la saveur espérée. Authentique et émouvant dans sa première partie, ce « Dumbo » 2019 marque une rupture dans sa deuxième partie plus froide, plus artificielle, à l’image de ce parc d’attractions impersonnel qui n’a qu’un seul objectif : attirer des visiteurs et remplir les poches de ses investisseurs. Mais le principal défaut du film est de ne jamais donner d’épaisseur à ce petit Dumbo aux yeux clairs, le laissant trop souvent au rang de concept sans jamais véritablement le personnifier, ou en tout cas, lui donner une certaine vraisemblance. On regrette aussi ce côté un peu fake des envols de l’éléphanteau, moments normalement magiques qui ne parvient pas à occulter les ficelles tirées par le prestidigitateur numérique afin de permettre à cet exercice de se réaliser. Si ce Dumbo s’inscrit malgré tout dans la lignée des marginaux présentés depuis des années par Tim Burton, on ne peut s’empêcher de se dire qu’il aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus abouti que ce divertissement à grande échelle qui en mettra plein la vue à qui décidera de se laisser emporter. Plus de corbeaux, plus de petit Timothée, plus de dialogues entre animaux, l’homme tient ici une place centrale et met en lumière un phénomène qu’il est ravi d’avoir découvert. Dumbo ou une histoire de famille (du cinéma) Qui mieux que le visionnaire et ingénieux Tim Burton pour porter l’histoire de cet être différent qui ne demande qu’à être aimé ? Celui qui avait déjà apporté son brin de folie à une « Alice » revisitée peut-il réitérer l’expérience et nous livrer un film live qui nous fera rêver ? Présenté comme plus sombre, plus cruel, plus triste, son « Dumbo » est-il vraiment mis sous prozac ? Nous fera-t-il chavirer ? A cela nous répondant non, cent fois non. Certes le réalisateur américain a développé un scénario plus nébuleux et dénonce quelques dérives d’une société cupide et moqueuse mais il a aussi distillé une belle lueur d’espoir et une entraide indéfectible entre des êtres eux-mêmes blessés dans leur cœur ou dans leur corps. Et pour donner vie à son « Dumbo » 2.0, Burton a recruté quelques membres de sa famille de cinéma préférée, à commencer par son compositeur attitré, Danny Elfman. Absent du générique du génial « Miss Pérégrine et les enfants particuliers », l’Américain vient apporter sa musical touch (parfois un peu trop présente) à l’histoire de son comparse de toujours. En effet, voilà près de 35 ans que Burton et Elfman associent leurs idées pour emporter les spectateurs dans le tourbillon de leurs émotions si larges puissent-elles être. Et puisqu’on évoque la bande originale du film, n’oublions pas d’accorder une mention spéciale au très envoûtant « Baby Mine », interprété avec douceur par Aurora ou sa version finale reprise par Arcade Fire. Côté casting, on retrouve la nouvelle figure de proue du maître Eva Green mais aussi d’autres membres de sa famille de cinéma : Danny DeVito et Michael Keaton, auxquels s’ajoutent Colin Farrell et la jeune Nico Parker. Si ces deux derniers sont mis en avant au même titre que les trois acteurs fétiches de Burton, on regrette la sous-exploitation du petit Joe (Finley Hobbins) et le manque de crédibilité de cette famille qui ne semble pas vraiment faire corps. Les personnages secondaires qui composent la troupe du cirque Medici n’ont pas plus d’existence et sont vite effacés par les enjeux d’une histoire qui les dépasse. Une adaptation live de haute voltige ? Nous aimerions tant pouvoir répondre à cette question par l’affirmative mais il faut bien l’avouer, le film, pris dans son ensemble, manque d’âme, de relief, ou de profondeur. La découverte de l’histoire dramatique de Dumbo lorsque nous étions petits nous avait marqué au fer rouge et telle celle de Pinocchio, nous fendait le cœur et reléguait ces animés dans la catégorie « on les verra plus tard car pour l’instant, ils nous font un peu peur ». Nous espérions donc trouver la magie, l’étincelle, les explications ou les émotions qui nous manquaient lorsque installés en culottes courtes devant notre petit écran, nous prenions au premier degré tout ce qui nous était présenté. Au contraire du « Livre de la jungle » de John Favreau, qui avait su réveiller notre âme d’enfant et faire vibrer la magie qui sommeillait en nous, « Dumbo » nous a paru être un show de grande ampleur sans jamais nous toucher en plein cœur. Les artifices sont beaux, les couleurs chatoyantes, les décors grandioses et les aventures virevoltantes mais que retiendrons-nous de ce grand spectacle à la Disney ? Un beau moment ciné projeté sur la grande toile, le bonheur d’une première partie touchante où on découvre les petits pas de Dumbo avec délice ou les moqueries de ce qu’il représente alors qu’il est, au final, un être si merveilleux. Quand on sait de quoi est capable Tim Burton, on se dit que ce film de commande est bien en deçà de tout son potentiel narratif et que ce Dumbo en demi-teinte ne nous fera pas oublier que c’était mieux avant… Date de sortie en Belgique/France : 27 mars 2019 Durée du film : 1h52 Genre : Drame/Famille Résumé du film : Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme. Note du film : 8/10 (par François) Avis : Avec « C’est ça l’amour », la réalisatrice Claire Burger a su sortir des sentiers battus pour nous livrer un film très actuel et terriblement beau à voir et à vivre ! Une histoire comme les autres Mario (très touchant Bouli Lanners) est en détresse au boulot, et plus largement dans sa vie maritale et familiale. Sa vie ressemble à une corde qui s’use et ne tient plus qu’à un fil. Il s’accroche à ce qu’il reste mais contrairement à lui, tout le monde va de l’avant. Les autres membres de la famille s’adaptent, à l’image de la mère qui « revit » après vingt ans de mariage et dix-sept ans à élever ses enfants. Quant à Mario, on l’imagine très seul puisqu’on ne voit ni ami, ni famille. Seules comptent ses filles. Afin de se rapprocher de sa (future ex-)femme, il s’investit dans un projet de théâtre, lieu où il pourra exprimer son ressenti, sa détresse, seuls moments où Mario s'accordera un lâcher prise. Les scènes sont belles et ce travail sur lui-même lui demande de se faire confiance. Grâce à la présentation de ce quotidien, la réalisatrice parvient avec ce film sensible à nous immerger aux côtés de Mario et suivre ainsi son avancée. Ce père de famille un peu paumé gère ses filles comme il peut, à moins que ce ne soit le contraire. Sa fille cadette le déteste, ou du moins, n’apprécie pas l’image qu’il lui renvoie. Pourtant, il lui fait face sans sourciller, au mépris des insultes qu’elle lui lance bien trop souvent à la figure. Heureusement, il peut compter sur la complicité de son aînée, plus absente mais peut-être plus empathique envers son père. Cet angle choisit par Claire Burger nous permet de découvrir un thème universel puisque le personnage de Bouli se pose des questions sur son rôle de père et se demande s’il s’y prend bien avec ses enfants… touchant ! Une affiche de qualité La force du film est sans aucun doute son solide casting avec Bouli Laners en tête, terriblement juste dans ce rôle de nounours qui serait privé de sa fonction première. Et que dire des filles ? La plus jeune (effarante Justine Lacroix) vit véritablement les épreuves rencontrées avec une détresse et une colère criante de vérité. La grande sœur (Sarah Henochsberg) déjà responsable, semble guider ce petit monde avec la sagesse d’une jeune adulte. Quant à la mère (Cécile Remy-Boutang), pas tout à fait partie, elle laisse des fantômes d’elle un peu partout et poussera malgré elle sa petite famille à sortir de sa zone de confort, certains devant même grandir plus vite. Enfin, n’oublions pas Antonia Buresi à qui nous accordons une mention spéciale pour le rôle d’Antonia, metteur en scène, et qui a su nous toucher dans ses scènes sincères et fragiles à la fois. Une direction plus originale Étonnamment, « C’est ça l’amour » parvient à jouer avec les codes du drame sans en faire quelque chose de dramaturgique ou d'exclusivement social. L’émotion est toujours sincère et le film est une belle déclaration, toute en tendresse. Il y a là les ingrédients du drame social mais ce n’est pas la direction voulue par la réalisatrice. A la place, nous trouvons un film rempli de pudeur, de sincérité presque désarmante ainsi qu'une vérité sur le couple, la famille et plus largement l’attitude et la direction à prendre face à la vie. Son atout principal est de ne pas prendre les spectateurs en otage mais bien de leur laisser la liberté d’y mettre leurs émotions et permettra sans doute à ceux qui ont aussi vécu une rupture de comprendre, en se projetant, la douleur du personnage de Mario. Quant à la réalisation, celle-ci n’est pas en reste ! La caméra suit les émotions du personnage principal avec, tour à tour, des mouvements de saccades pour montrer les tourments, ou au contraire, des instants suspendus, éclairant des sourires comme pour signifier que le bonheur est d’être ensemble, en famille. En fin de compte, « C’est ça l’amour » délivre un beau message d’espoir et nous soufflera quelques petites vérités comme celle qu’aimer, c’est aussi devoir lâcher prise. Nous, nous l’avons fait pendant 1h38 pour notre plus grand plaisir ! Date de sortie en Belgique/France : 27 mars 2019 Durée du film : 1h38 Genre : Drame Résumé du film : De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles. Note du film : 6/10 (par François) Avis : Souvenez-vous, c’était il y a deux ans à peine… A l’époque, nous avions pris une vraie claque de cinéma avec le très provocateur et néanmoins original « Get Out ». Alors forcément, lorsque nous avons eu vent du deuxième film de Jordan Peele intitulé « Us », on s’est mis à espérer vivre un doublé « coup de cœur »! Et même si nous y avons cru très fort, le résultat nous a quelque peu déçu. On vous dit tout ! Un thriller horrifique qui flirte avec le fantastique Dès les premières minutes, « Us » nous fait voyager dans le temps avec un prologue qui débute en 1986. Après une expérience traumatisante pour l’héroïne, nous la retrouvons de nos jours précisément là où son cauchemar d’enfance e a eu lieu. Ce qu’elle redoute le plus semble se produire et Adelaïde à bien raison de craindre le pire… Très vite, le réalisateur parvient à créer une tension qui s’insinue chez le spectateur pour grandir progressivement, et ce, pendant près de deux heures. Au fil du temps du récit, Jordan Peele s’emploie à jouer avec nos nerfs en utilisant toutefois l’humour pour désamorcer les situations très tendues et nous apporter une bouffée d’oxygène. D’ailleurs, même si le papa du film (Winston Duke) parvient à le manier avec brio, la véritable surprise vient de la mère de famille incarnée à l’écran par Lupita Nyong'o. Mère courage, elle sera amenée à se battre pour s’opposer aux doubles de sa propre famille. Alors que nous pensions suivre un thriller exclusivement psychologique, nous nous apercevons que le fantastique pointe rapidement le bout de son nez pour ne plus s’en aller. Et même si le film se veut ambitieux, sa plus grande faiblesse tient dans sa volonté d’expliquer l’inexplicable sans parvenir à le faire vraiment. Nous ressortons dès lors frustré par cette proposition de cinéma. Solide dans sa forme mais moins dans le fond.. Avec son dernier film, Jordan Peele confirme tout le bien que l’on pense de lui en matière de réalisation ! Parfaitement entouré, l’excellente photographie doit tout à Mike Gioulakis, qui sévissait déjà pour « It Follows » et « Glass ». Précis dans ses plans, le bémol est plutôt à aller chercher du côté du rythme inconstant. Nous le disions, Jordan Peele est un fabuleux conteur d’histoires mais ici, il ne parvient pas à la terminer. Voulant à tout prix donner des pistes d’explications à l’invraisemblable, celles-ci ne suffisent pas à nous éclairer sur ce quil se passe, et pire, à nous convaincre tant cela est invraisemblable, incohérent et même grotesque lorsqu’on y réfléchit. Pourtant, malgré ces faiblesses évidentes, nous avons hâte de voir ce que le réalisateur fera de la série culte « La Quatrième Dimension » (à découvrir sur CBS en avril) car « Us » porte en lui les germes ce qui fait le sel de la célèbre série et promet d’être déjà une relecture intéressante de ce qui nous a enthousiasmé jadis… Date de sortie en Belgique/France : 20 mars 2019 Durée du film : 2h Genre : Thriller/Fantastique Résumé du film : Hellhole suit trois personnages qui n'ont rien en commun dans les mois qui ont suivi les attentats terroristes à Bruxelles. Un médecin flamand, dont le fils est pilote d'avion de chasse en mission au Moyen-Orient, est obligé de faire face à sa solitude. Un jeune homme d'origine algérienne doit gérer une faveur exigée par son frère qui est loin d'être anodine. Une Italienne, qui travaille au cœur des institutions européennes, perd lentement le contrôle sous la pression de sa vie exigeante. La même question qui semble hanter la ville, menace leur vie: qu'allons-nous faire maintenant? Avis : « Hellhole », c’est le surnom peu élégant que Donald Trump a donné à la ville de Bruxelles il y a quelques années déjà. Ce recoin de notre planète, jugé par certains comme la capitale djihadiste de l’Europe, est pourtant le lieu de vie de nombreux citoyens qui peinent à évoluer chaque jour dans une ville touchée il y a trois ans par de terribles attentats. A deux jours du tragique anniversaire, Bas Devos nous propose de revenir trois ans en arrière, au lendemain de ce date mémorable pour certains afin de nous livrer un film silencieux et contemplatif, sur l’errance de quatre d’entre eux. Mehdi (Hamsa Belarbi), jeune algérien partageant son temps entre le lycée, les parties de jeux vidéo et les matchs de foot avec les copains de son quartier peine à trouver le sommeil et à aller de l’avant. C’est aussi le cas de Alba (Alba Rohrwacher), une traductrice italienne au parlement européen qui ne reprend vie que le monde des boites de nuit où elle s’enivre et oublie ses douloureux souvenirs. Et il y aussi Samira (Lubna Azabal) et son collègue Wannes (Willy Thomas), médecin solitaire, qui n’a que pour compagnie, son chien fidèle et les vidéos Skype qu’il partage avec son fils, pilote de F16 parti pour le Moyen-Orient. Errant dans la ville comme dans leur vie, ces quatre personnages principaux sont reliés entre eux par l’entremise du travail de Wannes mais aussi par un même traumatisme, celui des attentats de métro de Maelbeek. Evoqués en filigrane et jamais de façon explicite, ces événements sont pourtant au centre de leur réflexion exprimée ou refoulée, brillamment mise en scène par un Bas Devos désireux de respecter la bulle de chacun de ses protagonistes certes fictifs mais très probablement proches d’une certaine réalité. Bien qu’aucune temporalité ne soit jamais évoquée, les cicatrices d’un patient, les troubles du sommeil ou la peur de se retrouver sur le quai ou dans la rame de métro surveillés par des militaires armés nous permettent de comprendre que l’intrigue s’ancre à quelques jours ou semaines de ce mémorable 22 mars 2016. Muet dans une grande partie de sa petite heure trente, contemplatif et lent, le film marque de nombreuses pauses, des temps morts à l’image de ceux que s’accordent nos quatre bruxellois d’origines différentes et pourtant unis par des lendemains incertains. La solitude, la colère latente, la peur ou encore l’absence de projets de vie viennent ponctuer cette mosaïque de portraits réalistes, inscrits dans une photographie urbaine sublime qui trahit à la perfection, de jour comme de nuit, le ballet mécanique des habitants de cette grande ville multiculturelle où migrants, étudiants, employés ou encore militaires se croisent presque machinalement. Plans fixes et échanges, paroles et silences, font de ce « Hellhole » un film atypique mais respectueux des états d’âmes que Bas Devos met en mouvement dans une latence partagée par ses spectateurs autant que par ses acteurs. Brillant même si parfois très lent ... Date de sortie en Belgique : 20 mars 2019 Durée du film : 1h28 Genre : Drame Résumé du film : Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une bijouterie. Mais ces "bras cassés" n'avaient pas prévu l'arrivée d'un vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre africain qui va les envoyer en enfer... Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Marre des comédies françaises étriquées ? Besoin d’un peu de folie assumée ? « Walter » est le petit plaisir coupable de la semaine, celui qui constituera une sympathique alternative aux films sérieux que vous n’avez peut-être pas envie de voir. Dans son premier long-métrage, Varante Soudjian vous propose une nuit pas comme les autres, en compagnie de braqueurs amateurs et un vigile moins commode qu’il n’y parait et ce n’est pas pour nous déplaire... Walter, le barakouda de chez Cora Walter (Issaka Sawadogo, vu dans la série « Guyane ») est vigile tranquille qui arpente inlassablement les rayons du supermarché où il travaille, aidant les clientes, surveillant les petits voleurs ou réglant les discordes les personnes fréquentant ou travaillant au sein de l’établissement. Qu’importe si le gérant du magasin est odieux ou dérangeant, ce qui importe Walter, c’est la droiture, la justice et l’honnêteté. Alors, quand des petits braqueurs pénètrent par effraction dans son supermarché, l’ancien chef de guerre troque son costume de gentil surveillant coopératif pour celui d’un défenseur acharné du magasin dont il est le chef de sécurité. L’expression « qui se frotte à Walter s’apprête à vivre un enfer » prend dès lors tout son sens… Son scénario loufoque et son casting totalement adapté à l’idée de Varante Soudjian et Thomas Pone font de « Walter » une comédie pas comme les autres. Et même si on regrette que le curseur de la folie n’ait pas été poussée jusqu’au bout, on s’amuse et on rit des situations cocasses dans lesquelles sont allés se fourrer Goran et compagnie. Bête et naïve, l’équipe de bras cassés menée par un éducateur de rue ambitieux cumule les erreurs et s’amuse un peu trop dans ce braquage organisé. Certaines scènes nous font particulièrement rire et on serait presque honteux de reconnaître que oui, malgré quelques répliques lourdingues, « Walter » est le film qui, de ces derniers temps, nous a le plus diverti. Les tactiques de défense (ou d’attaque ?) de Walter, les quiproquos et les enfantillages de nos apprentis cambrioleurs s’enchainent et vont crescendo vers un final touchant qui clôturera cette heure de trente de délire (presque) assumé avec humilité. La loi du (super)marché A l’extrême opposé du film de Stéphane Brizé (« La loi du marché »), le film de Varante Soudjian a pourtant un démarrage de film tout aussi intéressant, celui de montrer qui se cache derrière ces hommes embauchés pour faire régner l’ordre dans les rayons et aux caisses de nos supermarchés. Le scénariste et réalisateur explique d’ailleurs qu’« on s’imaginait qu’ils pouvaient avoir eu des vies incroyables avant de devenir vigiles. Le plus souvent, les clients ne prêtent pas attention à eux et nous avons voulu retourner cette image de personnage quasi invisible en une sorte de héros capable de tenir tête à une bande de braqueurs un peu trop zélés. Un retournement de situation jouissif dont Walter est le maître du jeu» et cela fonctionne ! Sans doute parce que Issaka Sawadogo incarne à merveille ce bon père de famille qu’il ne faut pas trop chatouiller mais aussi parce que face à lui, on trouve une belle brochette de comédiens déjantés : Samuel Djian, Alexandre Antonio , Alban Ivanov (« Le grand bain », « Le sens de la fête » ), Nordine Salhi et Karim Jebli (des « Deguns ») ou encore David Salles (dans le rôle du gérant du supermarché). Fort de son expérience dans les courts ou quelques-unes ses réalisations destinées à la télé (« Scène de ménage », « Access », « Groland » ou encore « En famille »), Varante Soudjian puise dans toute la folie qu’il a pu côtoyer ou mettre en scène et propose une première comédie potache qui aurait mérité d’être un peu plus déjantée. Loin d’être la comédie de l’année, « Walter » parviendra néanmoins à surprendre et amuser son public, le divertir et le faire rire, ce qui est finalement déjà un bel objectif en soi. Date de sortie en Belgique/France : 20 mars 2019 Durée du film : 1h34 Genre : Comédie Résumé du film : June, une jeune fille optimiste et plus que créative, découvre “Le Parc des Merveilles”, un incroyable parc d’attractions caché dans les bois. Le Parc des Merveilles est rempli d’attractions plus fantastiques les unes que les autres et chacune est entretenue par d’incroyables et amusants animaux parlants. Si tous ces éléments font du Parc des Merveilles, le plus merveilleux des parcs de loisirs, il est pourtant en plein déclin. June découvre rapidement cet endroit magique provient, en réalité, directement de son imagination et qu’elle seule peut donc le remettre sur pied. S’alliant aux extraordinaires animaux du parc, elle doit absolument sauver cet endroit féérique et y ramener sa splendeur d’antan ! Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Bienvenue au Parc des Merveilles ! Boomer, l’ours bleu à deux doigts de l’hibernation, Greta la laie directive, Steve, le porc-épic agent de sécurité et les jumeaux Cooper et Gus vous attendent pour vous faire vivre de surprenantes aventures dans le Parc d’attractions le plus fantasque qui soit… Mais, attendez, quelque chose ne fonctionne pas. Les manèges sont à l’arrêt, certains en état de ruines et le créateur du parc, le chimpanzé Peanuts a disparu. Comment cet endroit, autrefois rempli de couleurs, de rêves et de joie, est-il devenu l’ombre de lui-même ? Poussez les grilles du parc et suivez June et ses amis dans des aventures où candeur et courage sont les maîtres mots. Le Parc de l’enfance oubliée June n’est pas une petite fille comme les autres. Débordante d’imagination, elle conçoit jour après jour un parc imaginaire avec sa mère afin de faire rêver sa famille et les enfants du quartier. De maquettes en plans, la jeune fille n’a pas son pareil pour créer des manèges où les chevaux de bois sont des poissons volants, où on peut glisser sur la lave d’un volcan ou voler en apesanteur entre d’énormes ballons blancs. Mais lorsque sa maman se fait hospitaliser, la fillette n’a plus le goût du jeu ou de la rêverie. Après avoir rangé toutes ses créations dans des cartons, elle s’adonne au ménage et surveille son père, oubliant toutes les activités qui devraient être celles de son âge. Mais si ses rêves ont été enfouis sous la tristesse et l’inquiétude de perdre sa mère, June peut compter sur un petit tour dans le Parc des Merveilles pour lui faire comprendre qu’il ne faut jamais perdre la lumière que l’on garde au fond de nous. Ainsi, par le plus grand des hasards (et un fameux coup de magie), June se retrouve dans le parc qu’elle a créé de toutes pièces avec sa maman. Mais la joie n’est plus au rendez-vous car un vortex sombre menace les lieux et détruit peu à peu tout ce qui faisait jadis le bonheur des petits et des grands. A l’aide de ses amis, June va tenter de réparer les dégâts et battre cette noirceur afin de redonner ses couleurs à ce « Wonderland » délaissé un peu trop longtemps. Symbolique de l’enfance perdue et de la peine que porte cette petite fille inquiète pour ses parents, « Le parc des merveilles » tient un angle intéressant. Peanuts, le chimpanzé à qui elle communiquait autrefois toutes ses idées se morfond dans un coin du parc, persuadé que rien ne sera plus comme avant. Pessimiste, il incarne les sentiments les plus profonds de la jeune fille et devra faire preuve de courage et de confiance en lui pour sortir de cette situation inconfortable. Tout comme l’avait fait avant lui d’autres métrages familiaux, le film veut montrer l’importance de garder notre petite part d’enfance mais surtout l’innocence d’un âge où chaque petite tête blonde devrait rester à sa place et ne pas se préoccuper des tracas des adultes. Joliment illustré, drôle et coloré, le film pêche pourtant dans son manque d’originalité et dans une approximation qui altère quelque peu son propos. Si les (petits) enfants y trouvent largement leur compte et s’extasient de monter dans les manèges les plus fous, les adultes apprécieront de faire le tour de parc sans pour autant vouloir rempiler pour un nouveau tour. Un film estampillé Paramount Animation Pixar, Disney, Dreamworks, Blu Sky, Twentieth Century Fox Animation, nombreux sont les studios américains à avoir fait de l’animation un cheval de bataille rutilant. Paramount Animation, plus discret, est entré dans la course il y a quelques années déjà, en s’associant régulièrement à un autre faiseur de séries animées : Nickelodeon. Ainsi, après les films de « Bob l’éponge » ou « Sherlock Gnomes », les studios de la Paramount proposent à leur tour leur petit film animé où animaux et enfant évoluent dans un environnement acidulé et coloré. Si le principal défaut du film (qui se déclinerait dans une série à court terme) réside dans son scénario un peu maigre, c’est sans aucun doute parce que l’équipe du film a enfoui ses bonnes idées sous une couche d’effets spéciaux concluants mais légèrement insuffisants, un comble lorsque la thématique principale du film est… l’imagination. L’énergie survoltée du parc et de ses animaux vedettes, les innovations de la jeune June, l’humour de Steve, Boomer et des jumeaux et les loopings/plongées dans lesquels nous sommes emportés font du « Parc des merveilles » un beau film d’animation (en volume) mais déçoit un peu sur le fond. Mais à qui doit-on ce métrage ? Tout comme Peanuts se demande qui lui murmure ses idées grandioses à l’oreille, nous nous questionnons sur l’auteur, ou plutôt le régisseur, de ce « Wonder Park » (en version originale). A-t-il de l’expérience ? S’est-il lancé pour la première fois dans l’animation ? La réponse n’est finalement pas aussi simple que cela. Si « Le parc des merveilles » est signé David Feiss (un concepteur de séries animées), c’est bien Dylan Brown, inconnu au bataillon qui en est le réalisateur. Mais Mister Brown ayant été accusé de comportement inapproprié et non désiré, il fallait sauver les meubles (et le précieux budget) et c’est ainsi que David Feiss a vu son nom s’inscrire en bas de l’affiche… La réussite en demi-teinte du film n’est donc pas à chercher de ce côté-là mais peut-être dans le manque d’audace de la part d’un studio qui doit encore batailler pour entrer dans la cour animée des grands. Agréable et ludique, drôle et sympathique, « Le parc des merveilles » plaira assurément aux petits et enjouera les plus grands par sa dynamique. L’apport de sa petite métaphore aurait certes mérité une exploitation plus originale et assumée mais dans l’ensemble, le film s’en sort avec les honneurs et vous fera passer un bon petit moment ciné dans un monde magique où June et ses amis ne reculent devant rien pour émerveiller tous ceux qui sont venus les rencontrer. Date de sortie en Belgique : 20 mars 2019 Date de sortie en France : 3 avril 2019 Durée du film : 1h26 Genre : Animation Titre original : Wonder Park Résumé du film : Overgård est perdu au milieu du désert hostile de l’Arctique. Seul, il tente de survivre, réfugié dans une carcasse d’avion prisonnier de cet enfer blanc depuis un bon bout de temps. Il pêche dans la glace et envoie à intervalle régulier des messages radio pour tenter d’être repéré. Un matin, un hélicoptère le voit enfin, avant de s’écraser à son tour. Tout est à recommencer. Lentement mais avec une volonté de fer, Overgård entreprend de se rendre à la base scientifique la plus proche, à une semaine de marche. Il devra braver le froid et les tempêtes, éviter les prédateurs polaires et lutter pour trouver des vivres lors de sa longue et périlleuse expédition. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : « Antarctica » , « Les survivants », « La montagne entre nous » ou « Opération arctique » pour ne citer qu’eux, nombreux sont les films de survie en milieu hostile où le froid, la neige et l’immensité de glace sont les rudes compagnons de héros ordinaires. L’ancien youtubeur brésilien Joe Penna se lance lui aussi dans l’aventure humaine dans les régions polaires et signe avec « Arctic » un premier-long métrage prometteur avec un de nos plus grands acteurs : Mads Mikkelsen. Véritable Robinson, Overgård semble vivre dans sa prison glacée depuis de nombreuses journées (voire semaines) lorsque nous découvrons les immenses lettres de son SOS tracées dans la glace du grand Nord. Réglé comme une horloge dans ses tâches quotidiennes, notre héros solitaire pêche, se constitue des vivres, tente de contacter une quelconque vie humaine… en vain. Alors, lorsqu’un hélicoptère apparait à l’horizon, toutes les lueurs d’espoirs qui s’étaient éteintes dans la terrible attente s’allument mais s’essoufflent aussi vite lorsque l’engin s’écrase au sol. Découvrant là le corps d’une jeune femme et mère de famille (Maria Thelma Smáradóttir), Overgård s’attèle à la maintenir en vie et tente le tout pour le tout pour les sortir de cet enfer blanc. Passionnant de bout en bout, « Arctic » ne révolutionne bien sûr par le genre et use de tous ses codes mais le fait plutôt bien. La tension de son histoire, les petits événements qui viennent bousculer le quotidien parfaitement réglé de notre rescapé et l’arrivée de la jeune femme blessée, viennent ponctuer une trame déjà bien ficelée lorsque nous la découvrons sur notre grand écran. Seul face à la nature et vivant dans des conditions extrêmes, cet homme dont on ne sait rien n’a pas besoin de s’exprimer pour que l’on éprouve de l’empathie et de l’amitié envers lui. Overgård est prisonnier de sa carlingue et ne tient qu’à un espoir : celui de voir message radio envoyé chaque jour inlassablement réceptionné à quelques kilomètres de là où il s’est crashé. Sans flash-back ni blablas inutiles (il faut dire que Mads Mikkelsen est quasiment muet durant cette grosse heure trente de film), le scénario de Joe Penna et Ryan Morrison se veut minimaliste mais extrêmement efficace. Les gestes, les regards, les blessures et les espoirs de Overgård suffisent à eux-mêmes pour exprimer la détresse ou la détermination de cet homme habile et extrêmement tenace. Alors qu’on pourrait trouver le temps long et bayer aux corneilles, nous nous accrochons et suivons les pas de ce Mads impressionnant dans cette région arctique où survivre semble tenir de l’impossible. Chaque trait indiqué sur sa carte, chaque tentative veine nous font trembler d’effroi mais nous nous laissons guider un peu plus loin encore, tiré par ce Overgård devenu notre guide et notre seul repère dans cette immense toundra. Ce qui fait que « Arctic » se démarque un tantinet des autres films du genre, c’est que Joe Penna a pris soin de nous présenter son histoire à échelle humaine, sans s’encombrer d’éléments dispensables et dramaturgiques faisant de ce survival contemplatif un premier long-métrage réussi surtout pour l’interprétation sans faille de son comédien principal. Lors de la promotion du film, Mads Mikkelsen a d’ailleurs confié que « C’était de loin le tournage le plus difficile de ma carrière, ce qui n’est pas peu dire, parce que je n’ai pas été épargné par les tournages éprouvants. Là, il y avait la nature, le vent glacial, la neige… C’était brutal, pas seulement physiquement, mais également émotionnellement. Et comme je suis de toutes les scènes, les longues heures de tournage étaient particulièrement éprouvantes, j’étais en permanence sur la corde raide. ». A la sortie du métrage éprouvant, on ne peut qu’applaudir la performance tant les efforts ont payé et encourager quiconque serait intéressé par ce film (et sa thématique) de se laisser tenter. Date de sortie en Belgique : 20 mars 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Drame Résumé du film :La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce qui a eu de conséquences dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons. Note du film : 6/10 (par François) Avis : Horreur, malheur ! Découvrir à l’écran Nicole Kidman en flic dépressive et rendue méconnaissable par des couches successives de maquillages, ça vous tente ? Dis comme cela « Destroyer » n’est pas très engageant… et pour le coup notre première impression était la bonne. Gary, Christian, Nicole et les autres… En quelques mois d’intervalle, les maquilleurs ont fait un travail fantastique dans le monde de cinéma ! Jugez par vous-même : Winston Churchill reprenait vie grâce à Gary Oldman dans « Les heures sombres ». Plus récemment, Christian « Dick Chenney » Bale nous bluffait complètement dans « Vice ». Aujourd’hui, Nicole Kidman nous apparait vieille, fatiguée et trainant le pas dans le dernier film de Karyn Kusama. Pour autant, ce tour de force visuel devait s’accompagner d’autre chose pour inscrire le film dans la durée mais n’y parvient pas. « Destroyer » ce film à la beauté relative Quel choc a été pour nous de voir la belle australienne grimée de cette façon. Outre ses cheveux courts et privé de mélanine, une silhouette maigre trahissant les nuits sans sommeil et le goût de rien si ce n’est la vengeance, Nicole Kidman incarne une Erin Bell en piteux état ! La réalisatrice cherche à coup de flash-back incessants le regard mélancolique de l’actrice à défaut de proposer de réels enjeux à cette histoire d’infiltration sur fond de romance. Heureusement, la photographie choisie colle parfaitement avec allées et venues dans le temps. Hélas, le film perçu nous a semblé beaucoup trop long car souffrant d’un rythme inconstant qui finit par plomber notre attention. Il repose entièrement sur une structure extrêmement classique constituée de souvenirs, un peu à la manière d’un puzzle en vue de comprendre ce qui est arrivé à Erin et pourquoi celle-ci sombre autant. Néanmoins, le tout nous apparait assez insipide malgré les yeux de Nicole et sa soif de revanche. Quant à son envie de rattraper son rôle de mère, les choix finaux de l’héroïne nous ont laissé dubitatif. Avec « Destroyer », Karyn Kusama nous livre un film peut-être un peu trop long et un peu trop classique pour susciter notre intérêt. Finalement, le seul intérêt est de constater la métamorphose de Nicole Kidman en policière assoiffée de vengeance qui a abandonné depuis longtemps déjà toute envie d’expiation. Date de sortie en Belgique : 13 mars 2019 Durée du film : 2h02 Genre : Thriller/Drame |