|

Résumé du film : Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel. Note du film : 6/10 (par François) Avis : Après une petite séance de rattrapage, nous sommes en mesure de nous prononcer sur cette conclusion épique. Bien que beaucoup ait été dit ou presque sur ce blockbuster de super-héros, nous avons voulu vous livrer nos impressions mitigées sur un épilogue dont la trajectoire semble avoir échappé à leurs créateurs. Round 1…Fight…Finish Him ! (à lire à la façon de Mortal Kombat) Après le chaos, le bruit et la fureur vient la (sur)vie pour nos héros encore marqués dans leur propre corps et esprit. Alors que certains s’enferment dans une colère qui ne demande qu’à s’exprimer, les autres se replient dans un océan de douleur. Désormais, il faudra continuer à vivre sans certains membres de la famille, sans quelques amis et proches. Tous essaient de tourner la page mais personne ne parvient à comprendre et encore moins à accepter la situation. C’est dans ce contexte difficile que vient la fameuse question : est-il néanmoins possible de sauver ceux qui sont partis ? Cette interrogation va cristalliser l’ensemble du film et nous préférons ne pas développer davantage pour ne pas gâcher la (ou les) surprise(s). Il n’empêche, comment repartir après l’extrême efficacité de la dernière scène d’ « Infinity War » ? C’est simple, en trouvant une solution toute aussi expéditive ! Et il s’agît probablement de la première bonne surprise du film : nous emmener là où on ne s’attend pas ! Avec l’énergie du désespoir, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Ant-Man, Hawkeye, Hulk et compagnie jouent le tout pour le tout en tentant ce qui n’a jamais été rêvé dans la galaxie Marvel. Mais est-ce vraiment suffisant ? Un tien vaut mieux que deux tu l’auras ? Il n’est pas facile de reprendre le rythme et la maestria d’ « Infinity War ». Pendant 2h30, nous étions ballotés entre les enjeux colossaux et les scènes tendues et dantesques. Ici, il semble que le soufflé soit retombé après les premières minutes haletantes. Pourtant, il faudra tenir pendant plus de 3 heures, et heureusement, le film y parvient ! Néanmoins tout n’est pas parfait, loin de là ! Inconstant, « Avengers : Endgame » semble naviguer entre deux eaux pour avancer dans le récit qui l’exige et contenter les fans avec un humour bien gras (Thor !!) ou une larmichette récupérée grâce aux acteurs et au génial compositeur Alan Silvestri. Alors que le film précédent témoignait d’un équilibre parfait, celui-ci se veut beaucoup plus maladroit voire grossier lorsqu’il s’agit de procurer de l’émotion. Et que dire de l’humour ? Le traitement réservé à un personnage nous a laissé perplexe. D’une séquence amusante, le film fait la part belle à un running gag complètement lourdingue et incompréhensible dans ce contexte dramatique. Quand les rues de San Francisco rencontrent celles de New-York… Afin de réaliser l’impossible, les scénaristes et les réalisateurs- les frères Russo, ne se sont pas encombrés de la moindre explication un tant soit peu crédible...ou acceptable. Finalement, le spectateur n’a d’autre choix que d’accepter la situation. Que dire du retour d’Ant-Man, de la métamorphose de Hulk ou de l’éclair de génie risible de Stark ? Mieux vaut ne pas trop se poser de questions et profiter du spectacle. Sauf que nous aurions aimé ne pas subir ces solutions de facilité. Là encore, nous ne pouvons pas en dire plus sauf que les scènes qui sont au cœur du film n’offrent pas vraiment d’enjeux mais sont le prétexte pour nos héros de faire le deuil et pour nous de rire de temps en temps (mais jamais avec finesse). Il n’y a pas vraiment d’obstacle et pire, les personnages sont moins bien développés que précédemment. Le fan service fonctionne en plein et certaines figures bien connues sont venues toucher leur chèque de figuration. Cela reste problématique pour le personnage de Captain Marvel qui fera un coucou rapide avant de disparaitre pour revenir dans la dernière demi-heure. Emballé c’est plié ! On parle de Thanos ? Jadis méchant brillant et sociopathe, il est relégué comme un ennemi commun ici. L’équilibre savamment orchestré entre les protagonistes d’Infinity War ne trouve qu’un faible écho distordu… Mobilisation générale ! Pourtant, malgré ces griefs, « Avengers : Endgame » est plaisant à suivre si on lâche totalement prise et si on éviter la défavorable comparaison. Heureusement, pendant la deuxième moitié du film, le rythme redémarre et l’action se fait plus intense. Les héros resserrent leurs rangs et une nouvelle bataille épique se prépare. Le terrain de jeu est visuellement moins agréable que l’aire de jeu du Wakanda, mais elle propose, de part sa petite taille, une nervosité bienvenue ! La lisibilité est bonne et nous sommes captivés par le combat intergalactique qui se joue sous nos yeux. Et puis vient la fin et l’on se dit qu’effectivement plus rien ne sera plus jamais comme avant. Pris indépendamment, le film parvient à nous divertir et à nous emporter dans son sillage mais ceux qui avaient des attentes venant d’Infinity Wars risquent d’être déçus tellement la comparaison le dessert. On sent bien que les réalisateurs ont voulu satisfaire les fans à n’importe quel prix, et ils y parviennent, en partie, grâce à un final à la fois dramatique et irrévocable. Date de sortie en Belgique/France : 24 avril 2019 Durée du film : 3h02 Genre : Action/Super héros

0 Commentaires

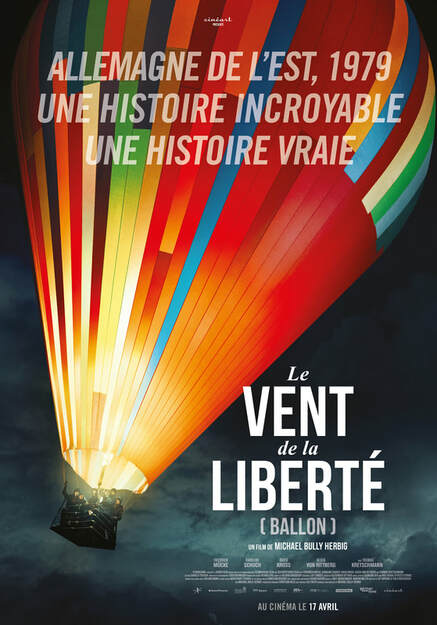

Résumé du film : 1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Récompensé dans de nombreux festivals d’Animation (Los Angeles, Annecy, Bruxelles ou encore Séville) « Funan » a pris ses quartiers dans nos salles en cette fin du mois d’avril. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier film de Denis Do a de quoi nous chambouler. Inspiré des souvenirs douloureux de sa mère, le long-métrage se déroule au Cambodge, dans les années 1970, alors que la population locale subit la prise de pouvoir des Khmers rouges. Violences morales et physiques, humiliations et privations vont dicter le quotidien de millions de Cambodgiens devenus les petites mains d’un régime totalitaire. Jamais sans ma famille Pour évoquer cette terrible période de l’Histoire cambodgienne, Denis Do a pris le parti de nous proposer un film d’animation épuré mais excessivement efficace. S’ancrant dans la région de Funan, son récit ne fait pas que dénoncer les pratiques honteuses de la dictature. Il permet surtout de découvrir combien le peuple opprimé a toujours su garder une unité et une lueur d’espoir malgré la noirceur d’un quotidien harassant et humiliant. Pédagogique et tout public, « Funan » se rapproche esthétiquement de l’univers de Isao Takahata (« Le Tombeau des lucioles ») et lui confère la même humanité, le même souci de réalité historique tout mettant au centre de son œuvre l’unité familiale et la quête de survie. Pour que son sujet soit accessible à tous, le réalisateur français d’origine cambodgienne a occulté les scènes de violence et leur a donné une certaine distance, la suggérant et la dénonçant sans vouloir heurter ses spectateurs de 7 à 77 ans. Si les corps sont marqués par l’esclavage, la faim, le dur labeur, la privation et les maltraitances, l’espoir n’est lui pas complètement éteint. En effet, privés de leur petit garçon de 3 ans, Khuon et Chou n’auront de cesse de vouloir le retrouver et de s’offrir une liberté qu’on leur a depuis longtemps ôtée. Séparées par un trajet interminable ou la menace des armes, ce sont des familles entières qui se retrouvent confrontées à l’absence, l’inquiétude et parfois la mort. Car, plus que l’Histoire, ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui sont mis en avant dans le métrage de Denis Do, des citoyens lambdas qui n’ont que pour seuls bagages leur fragilité, leur ténacité ou leur lutte silencieuse. Loin d’être manichéen, le film a l’intelligence de brosser un portrait réaliste d’une situation dramatique, un événement qui a vu périr des millions de Cambodgiens. Comment ne pas être heurté par le génocide de leur propre peuple commis par les Khmers rouges ? Le film divertit peut-être mais a un objectif non négligeable : faire réfléchir les plus petits comme les grands. Vous l’aurez compris, malgré son graphisme simple et épuré, « Funan » a tout d’un grand film animé. Pensé durant près de dix ans par son réalisateur, le long-métrage est un sublime témoignage d’un pan de notre histoire qu’on ne peut négliger. Denis Dos est parvenu à lui donner vie en toute simplicité, sans édulcorer une triste réalité et lui a injecté une émotion pudique que l’on ne peut qu’apprécier. Dès lors, pourquoi s’en priver ? Date de sortie en Belgique : 24 avril 2019 Durée du film : 1h24 Genre : Animation Résumé du film : Quand Vincent van Gogh déménage en 1886, en vue de percer comme artiste, il rencontre un groupe d’artistes avant-gardistes dont fait partie Paul Gauguin. Mais van Gogh se heurte sans cesse à l’incompréhension et au rejet. Il part finalement à Arles, dans l’espoir de se construire une nouvelle vie. Désireux d’être accepté, van Gogh s’égare de plus en plus dans la maladie et la dépression. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Maurice Pialat l’a fait vivre sous les traits de Jacques Dutronc, Vincente Minnelli sous ceux de Kirk Douglas. C’est à présent au magistral Willem Dafoe d’entrer dans la peau de Vincent Van Gogh, peintre torturé que l’on connait si bien. En installant sa vision de la vie de l’artiste dans les dernières années qui l’ont amené à Arles, Saint-Remy et Auvers-sur-Oise, c’est la psychologie houleuse de son héros hollandais que Julian Schnabel nous présente de façon peu conventionnelle. En effet, sa caméra ivre et déstabilisée, ses gros plans déformants et son esthétisme contrasté font de « At eternity’s gate » un biopic original et peu banal. « Quand je contemple un paysage, la seule chose que je vois, c’est l’éternité. Suis-je le seul à voir ainsi ? Proposé par Netflix France en février dernier, « At eternity’s gate » trouve le chemin des salles belges dans un printemps où renait la nature chère à Vincent Van Gogh. Ce peintre mal aimé ou incompris n’a jamais cessé de s’émerveiller des espaces qui se présentaient à lui ou de croquer l’âme et les émotions des personnages qu’il croisait sur sa route. Se sentant libre et connecté lorsqu’il arpentait les chemins rocailleux de Provence, le peintre n’a jamais été aussi prolifique qu’à la fin de sa vie. La contorsion de ses perceptions, le mal-être qui l’habite et le rejet qui le marque au fond de lui guident ses coups de pinceaux nerveux et tortueux, donnant du relief à ses plus célèbres œuvres. Pour retranscrire cette fièvre, Julian Schnabel a (ab)usé de mouvements de caméras acrobatiques et opte pour une approche tordant la réalité, nous rendant aussi proche que possible de l’état d’esprit de celui qui mourra à l’âge de 37 ans d’une blessure dont on ne connait toujours pas vraiment l’origine. La tranquillité et la stabilité, nous ne la rencontrons que dans les champs ou sur les hauteurs de la garrigue paisible où chaque couleur se densifie sous les rayons ardents du soleil provençal. Toute la vie de Vincent Van Gogh parait floue, à l’image de certains plans choisis pour illustrer ce manque de clarté. Son amitié destructrice avec Paul Gauguin (interprété ici par Oscar Isaac), le besoin du soutien de son frère Théo ou encore le rapport délicat entretenu avec les habitants de Arles montrent combien l’équilibre manquait cruellement dans la vie de Vincent. Exit le docteur Gachet dont on n’aperçoit que quelques échanges, Julan Schnabel ne s’encombre pas d’une chronologie lourde et classique, ne refait pas ce qui a déjà été maintes fois vu dans les métrages consacrés à l’artiste hollandais. Il choisit son propre point de vue et le partage dans une expérience sensorielle remarquable bien que très souvent déstabilisante. Le caméléon Dafoe Dès les premières images, nous sommes troublés par la ressemblance physique entre Willem Dafoe et son personnage émouvant. Lui conférant une belle sensibilité et nous captivant par son regard bleu azur, le comédien parvient à nous faire oublier ses incroyables performances parmi lesquelles la bluffante incarnation d’un Pier Paolo Pasolini plus vrai que nature. Fébrile mais déterminé, socialement inadapté mais artistiquement adulé, Vincent Van Gogh n’a jamais véritablement trouvé sa place mais Willem Dafoe la lui a donnée. Malgré un récit éclaté et parfois déstabilisé par une mise en scène intentionnellement inventive, « At eternity’s gate » explose sur la toile blanche de nos salles et redonne ses lettres de noblesse à un homme qui cachait ses émotions derrière un art dont on connait les contours et les travers mais qu’on prend plaisir à redécouvrir les yeux remplis de lumière. Date de sortie en Belgique : 24 avril 2019 Durée du film : 1h50 Genre : Biopic Résumé du film : Victor et Ben, la trentaine, ont pour projet d’ouvrir leur propre salon de coiffure. Mais, rapidement leur rêve tourne dramatiquement court. Déterminé à poursuivre sa quête de liberté et d’indépendance, Victor parvient à convaincre Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure. Entre leur travail respectif, les paperasses, la réglementation, les dettes, la famille... et les troubles amoureux qui resurgissent du passé, les deux jeunes associés doivent faire front commun pour surmonter tous les obstacles et tenter de mener à bien leur projet de vie. Note du film : 5/10 (par Véronique) Avis : Fils du comédien Jacques Jolivet et frère de l’humoriste Marc, Pierre (Jolivet donc) n’en est pas à son premier long-métrage, que du contraire. Depuis plus de trente ans, il enchaîne les longs-métrages dans lesquels jouent Vincent Lindon, François Berléand, Roschdy Zem, Marc Lavoine ou encore Sandrine Bonnaire. Cette fois, le réalisateur français refait appel à Bénabar (qu’il a dirigé dans « Jamais de la vie ») et confie les deux rôles principaux à un tandem pétillant : Arthur Dupont et Alice Belaïdi. Avec « Victor et Célia », Pierre Jolivet montre comment deux trentenaires obstinés vont se retrouver après dix années pour monter leur petite entreprise… Dix ans, c’est justement le temps qui s’est écoulé entre la dernière comédie du metteur en scène et celle-ci. Fort de son expérience et au vu de son casting attachant, on s’attendait donc à ce que son nouveau long-métrage soit une réussite et une belle comédie romantique. Mais si les intentions sont bonnes et l’idée de base intéressante, on ne parvient jamais vraiment à décoller et à se laisser emporter par ce téléfilm un tantinet léger. Davantage dans la veine d’un épisode de « Plus belle la vie », « Victor et Célia » a beau être sympathique, il ne performe pas. Plutôt que de planter son décor au café du Mistral, Pierre Jolivet ancre son intrigue dans une quincaillerie transformée peu à peu en salon de coiffure, projet de rêve de Victor et son ami Ben. Mais lorsque celui-ci décède dans un accident de moto, le jeune entrepreneur n’a qu’une solution, trouver un nouveau partenaire pour concrétiser son ambitieux projet. Et qui mieux que Célia, tête bien faite, bien coiffée et bien pleine pourrait prendre le relais ? En plus de ce premier sujet, Pierre Jolivet (aidé par Eric Combernous et Marie-Carole Ifi), ajoute une petite touche sociale, une pointe d’humour et une belle dose de romantisme. Souvent cliché, parfois drôle, « Victor et Célia » fonctionne honorablement auprès d’un public bienveillant mais, il faut l’avouer, risque bien d’être bien plus adapté à nos petites lucarnes qu’à nos grands écrans. Date de sortie en Belgique/France : 24 avril 2019 Durée du film : 1h31 Genre : Comédie Résumé du film : Dans les années 60, Alice et Céline sont les meilleures amies du monde tout comme leurs fils Maxime et Théo. Leur complicité est sans faille jusqu’au jour où un tragique accident bouleverse leurs vies. A l’amitié succède la culpabilité, à l’harmonie la paranoïa et à la complicité, le soupçon. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Avant-premières, festivals, événements exceptionnels, nombreuses ont été les occasions pour découvrir « Duelles » qui ne sortira dans nos salles que ce mercredi 24 avril. Le climat hitchcockien voulu par son réalisateur, son approche psychologique d’un thriller sombre où règne le doute et la paranoïa ou encore son casting féminin ultra-performant font de ce troisième long-métrage, une belle réussite signée Olivier Masset-Depasse. Mad women. Inspiré du roman de Barbara Abel (« Derrière la Haine ») « Duelles » ne se déroule pourtant pas dans durant notre période contemporaine mais au milieu des années 60, une époque qui se prête certainement mieux au climax voulu par le réalisateur. C’est d’ailleurs Anne Coesens, actrice principale et épouse d’Olivier Masset-Depasse, qui lui a suggéré la lecture. Le roman refermé, il était évident pour le cinéaste belge (qui voue un attachement aux histoires de familles, du couple et de parents, on y retrouve ici tous les ingrédients) de mettre en scène cette histoire de femmes si particulière. Sous ses petits airs de « Mad Men », le cadre dans lequel se met peu à peu en place l’intrigue est tout à fait adapté au drame qui va se jouer. La minutie apportée aux moindres détails, les décors grandioses, la villa jumelle (véritable personnage de l’histoire), la relation fusionnelle qui unit les deux héroïnes, leurs tenues et leurs maintiens nous transportent dans un film des années 1960, l’esthétisme de chaque plan faisant de ce film un petit bijou artistique. De son propre aveu, Olivier Masset-Depasse a toujours été impressionné et passionné par les univers de David Lynch et Alfred Hitchcock. Pas étonnant dès lors qu’il mette dans son thriller psychologique une petite touche inspirée de ses deux cinéastes préférés à son tableau sombre et finalisé par une atroce vérité. « Il n’était pas question de faire un film « à la manière de… », de risquer de tomber dans le pastiche, mais plutôt de s’essayer à un exercice de style qui irait puiser dans ces « grandes références » pour voir ce qui pourrait en ressortir aujourd’hui avec mon regard contemporain de cinéaste belge. Mais, le plus important pour moi, c’était d’atteindre une émotion particulière à travers ce film : si, à la fin du film, le spectateur est partagé entre émotion et effroi, alors j’aurai atteint mon objectif artistique » confie-t-il lors de la promotion du film et de ce côté, on peut dire que le pari est réussi. Néanmoins, si on comprend les raisons qui l’ont poussé à y mettre de la lenteur, son long-métrage souffre de petits soucis de rythme qui étireront à outrance la petite heure trente de film. Là où se joue le drame… Véritable personnage du film, la villa jumelle dans laquelle se déroule le drame semble tout droit sortir des banlieues cossues de Bruxelles ou de l’arrière-pays ostendais. Et pourtant, c’est à quelques pas de la gare de Liège-Guillemins, sur les hauteurs de Cointe que se trouve ce petit écrin. C’est là que tout va se jouer : l’amitié de deux familles solidaires mais aussi le drame déchirant qui va les séparer. « Duelles » c’est aussi et surtout une histoire de femmes, de mères presque parfaites à l’ombre desquelles vivent deux maris attentionnés et des fils aimés. Mais lorsque que Maxime, le fils unique de Céline (Anne Coesens) fait une chute mortelle sous les yeux de sa voisine Alice (Veerle Baetens), c’est leur vie respective qui vont se trouver anéantie. Faux-semblants et surtout faux pardons font bien vite place à une rancœur et un sentiment d’inimitié qui nous feront trembler. Très vite, Alice s’inquiète de l’attitude de son amie, son mutisme et le rapprochement trop insistant que Céline entreprend vis-à-vis de son propre fils. Paranoïa ? Mauvaise intention ? Le scénario d’Olivier Masset-Depasse devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir et nous emmène, crescendo, vers un final mémorable. Le duo complice d’Anne Coesens et Veerle Baetens. Le tandem formidablement efficace formé par Anne Coesens et Veerle Baetens est indéniablement l’un des atouts du film. Les comédiennes, qui ont du prendre des cours de maintien pour être au plus proche de leurs personnages, ne reculent devant rien pour permettre à la tension dramatique de prendre peu à peu sa place. Populaires dans les deux régions de notre pays et plurielles dans leur parcours cinématographique, les deux actrices prennent toute la place dans ce long-métrage oscillant sans cesse entre drame intimiste et thriller psychologique intense. Leurs partenaires de jeu, Mehdi Nebbou et Arieh Worthalter (remarquable dans ce rôle de père meurtri) peineraient presque à exister à côté de ces deux femmes fortes, les réduisant presque au rang de « mari de »… alors que, ironie du sort, l’époque dans laquelle se déroule l’histoire, aurait davantage voulu que les femmes soient reléguées au second plan. Plutôt bien ficelé et très réussi dans sa mise en place artistique (soulignons aussi le rôle de la bande originale du film, parfois trop prégnante), « Duelles » a déjà derrière lui un beau succès événementiel et, on lui souhaite, prouvera très certainement qu’il existe, en Belgique, un savoir-faire réel . Si la symétrie scénaristique et visuelle est efficace et le contraste des caractères d’Alice et Céline hautement probant, on aurait par contre aimé davantage plus de constance rythmique pour faire de « Duelles » une pépite cinématographique. Date de sortie en Belgique : 24 avril 2019 Date de sortie en France : 1 mai 2019 Durée du film : 1h33 Genre : Drame Résumé du film : Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d’asile. À travers des témoignages, le documentaire de Nanni Moretti raconte cette période durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à quelques diplomates italiens. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Alors que l’Italie a accueilli un nombre considérable de migrants ces dernières années, Nanni Moretti ouvre un pan de l’Histoire durant laquelle l’Ambassade italienne installée à Santiago (du Chili) a elle aussi sauvé de nombreuses vies. A travers un documentaire poignant où se mêlent témoignages face caméra et images d’archives, le réalisateur italien nous montre ce qu’il existe d’humanité face à la terrible cruauté. Instructif et poignant, « Santiago, Italia » constitue assurément un des documentaires marquants de cette année et ne laissera pas ses spectateurs indifférents. Santiago ou la lutte du pouvoir. Cela se passe en 1973, au lendemain de l’élection de Salvador Allende. Les Chiliens se réjouissent d’avoir élu un Président tourné vers son peuple, à l’écoute de ses douleurs et de ses doléances. La fête est partout et n’en déplaise à certains médias (largement arrosés par un gouvernement américain retissant à cette élection), l’espoir est enfin permis dans cette nation appelée Chili. La gratuité de l’école, l’importance de la culture sont enfin à portée de main malgré la manipulation d’une droite virulente qui n’a de cesse de montrer l’incompétence du parti élu. Mais le 11 septembre 1973, c’est la douche froide pour la démocratie mise en place. Augusto Pinochet provoque un coup d’Etat et exige le retrait d’Allende. Les révolutionnaires parviennent bien à faire face à cette menace durant quelques temps, mais c’est finalement une vraie dictature qui se met en place. Emmenés dans des « prisons », les partisans d’Allende subissent les plus atroces souffrances et les intellectuels sont bridés par l’armée. Les lueurs d’espoir sont réduites à néant et chacun tente de survivre comme il le peut. Mais peut-être que l’insécurité s’arrête aux limites d’un jardin arboré de la Capitale ? Certains tentent leur chance et passent au-dessus du mur de l’Ambassade d’Italie en quête d’un avenir serein. Témoignages des heures sombres de l’Histoire chilienne. Que l’on connaissance ou non le pan de cette histoire chilienne, Nanni Moretti parvient à nous passionner pour son documentaire prenant, émouvant et haletant. Durant une petite heure vingt, il laisse la parole à des journalistes, traducteurs, ingénieurs, avocats victimes de la répression mais aussi à quelques militaires ayant soutenus le coup d’Etat. S’il assomme un de ses interlocuteurs par un « Je ne fais pas de film impartial », Nanni Moretti nous a en effet déjà fait comprendre quel était son parti pris. Les témoignages émus et vivants des intervenants retranscrivant l’état d’esprit du peuple (de de la liesse de l’élection à la détention où tortures et assassinats étaient monnaie courante) nous font comprendre combien il était difficile d’évoluer à Santiago au début des années 70. Les horreurs perpétrées dans le Stade National ou la Villa Grimaldi nous glacent le sang et les larmes des victimes nous crèvent le cœur. Mais heureusement, leur présence à l’écran nous rassure quelque peu et on sait que leur dénouement s’est avéré heureux. Leur renaissance, ils la doivent à la présence de l’Ambassade d’Italie, dans laquelle des centaines de Chiliens ont trouvé refuge. Escaladant les murs, se réfugiant et s’entassant dans le bâtiment diplomatique, ces rescapés n’avaient finalement commis qu’une seule erreur : croire qu’une démocratie était possible. Si certains sont retournés dans leur pays natal, nombreux sont les Chiliens à avoir gagné l’Italie, à y avoir trouvé un refuge, un travail, une famille et un avenir plus radieux malgré les blessures physiques ou psychologiques qui marquent à jamais leurs mémoires et à présent les nôtres. Nanni Moretti, un cinéaste engagé. Si on le savait engagé et défense de valeurs qui lui sont chères, Nanni Moretti a choisi un nouveau moyen d’expression pour livrer ses opinions : le documentaire. Celui qui a nous a ému avec « La chambre du fils », montré les coulisses d’un conclave ans « Habemus Papam » ou dessiné de nombreux portraits de famille se lance dans un tout autre registre qui lui sied à merveille. De dos face à la ville de Santiago, de profil lorsqu’il rencontre un ancien officier militaire de Pinochet, le réalisateur n’est peut-être pas souvent présent à l’écran mais son ombre plane pourtant toujours sur ce « Santiago, Italia » très documenté. Contextualisant ses chapitres avec des images d’archives, questionnant de nombreux intervenants, le réalisateur italien brosse un portrait complet de cette époque tumultueuse et nous fait vivre au plus près les événements heureux et douloureux racontés par ses témoins. Instructif, bouleversant mais aussi indispensable, « Santiago, Italia » nous renvoie sans cesse à une actualité encore brulante où des réchappés tentent de s’octroyer une chance de fuir leur passé. Nous questionnant sur ce qu’il nous reste d’humanité, le documentaire de Nanni Moretti s’étire et se tort, appuyant là où ça fait mal sans jamais vraiment vouloir mettre mal à l’aise. C’est en offrant une tribune aux paroles libérées que le cinéaste nous interpelle, à nous ensuite de donner le sens que nous y avons trouvé. Date de sortie en Belgique : 24 avril 2019 Durée du film : 1h20 Genre : Documentaire Résumé du film : Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans u/n engrenage infernal... Note du film : 8/10 (par François) Avis : « El Reino », c’est le dernier film d’un jeune réalisateur espagnol terriblement talentueux ! Déjà responsable de la claque qu’était son thriller « Que Dios nos perdone », son nouveau thriller politique déferle sur nos écrans avec une frénésie salvatrice et a déjà obtenu sept Goya, le pendant des César en Espagne. Parmi ces récompenses méritées, nous tenons à en épingler deux : celui du meilleur acteur pour Antonio de la Torre et du meilleur réalisateur pour Rodrigo Sorogoyen. Filmer pour dénoncer Attachez votre ceinture, car avec « El Reino », les 2h11 de ce thriller politique défilent à toute vitesse !Dès son premier plan séquence, Rodrigo Sorogoyen, nous immerge aux côtés de son personnage principal (formidable Antonio de la Torre) dans une Espagne en proie à la corruption généralisée. Si cette plongée haletante dans le monde politique est originale, c’est parce qu’elle se fera du point de vue du corrupteur et non d’un détective ou d’un journaliste d’investigation. Antonio de la Torre y est remarquable de force et de justesse. Toujours étroitement accompagné par la caméra ultra nerveuse qui colle à l’action, nous suivons avec fascination ce « héros » englué dans un scandale politique dont il cherchera à se défaire. Il y a beaucoup de virtuosité à filmer ce récit haletant porté par des comédiens remarquables mais il y a aussi de la survie dans ce métrage, d’abord celle d’une carrière pour le protagoniste principal accusé de corruption, puis de sa propre vie… D’ailleurs, le réalisateur souhaitait évoquer la situation politique préoccupante en Espagne où les affaires de corruption ne cessent de se multiplier depuis quelques années : "le sujet central [...] c’est le mensonge comme manière de vivre. Aucun film n’avait encore été fait sur la corruption espagnole d’aujourd’hui [...]". Sauf qu’ici, le point de vue développé est celui du politicien corrompu Vertigo Afin de rendre compte du climax anxiogène qui frappe le personnage principal, le réalisateur a privilégié la caméra portée (qui pourrait en déstabiliser certains) mais a également recours aux téléobjectifs afin d’injecter un soupçon de psychose et de paranoïa. Suit-on Manuel, notre anti-héros ? Ou est-ce juste de la paranoïa ? La réalisation, chirurgicale, permet de réaliser cette prouesse de conférer une atmosphère prenante à un jeu politique dangereux. Et que dire de cette course-poursuite dans la nuit tous feux éteints et de ces scènes où l’action s’emballe pour nous mettre K.O? Avec « El Reino », nous sommes littéralement cloués à notre fauteuil dans l’attente du dénouement de ce film à la fois prenant et intelligent qui interroge plus qu’il ne charge. D’ailleurs, pas de nom de parti politique, pas de ville précise mais autour de ce flou, une situation espagnole préoccupante et la conviction, pour nous spectateurs, d’assister à un spectacle édifiant ! Date de sortie en Belgique/France : 17 avril 2019 Durée du film : 2h11 Genre : Thriller politique Résumé du film : Emma Peeters va avoir 35 ans. Après des années de galère à Paris à essayer de devenir actrice, elle décide de se suicider pour réussir quelque chose dans sa vie. Elle fixe la date à la semaine suivante, le jour de son anniversaire. Pour le meilleur et pour le pire, elle rencontre Alex Bodart, un employé de pompes funèbres un peu bizarre qui va proposer de l’aider… Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Après avoir vécu une belle petite vie en festival, « Emma Peeters » trouve enfin sa place dans nos salles. Porté par l’excellente Monia Chokri, le film belge oscille en permanence entre tragicomédie et comédie romantique, amusant son public par le traitement de son sujet tout en le faisant réfléchir sur la perception de sa propre mort. Original et sympathique, le deuxième film de Nicole Falo assume (presque) totalement son ton décalé et parviendra à vous faire sourire avec son sujet improbable mais plutôt bien maîtrisé. Le bal des actrices Tout comme son amie Lulu (Stéphanie Crayencour), Emma rêve de devenir actrice depuis qu’elle est toute petite. Après avoir suivi des formations et prêté son visage à une publicité de lessive, la jeune femme court les castings mais ne décroche jamais aucun rôle. A l’aube de ses 35 ans, le constat est sans appel et plutôt déprimant : Emma a atteint la date de péremption des actrices, vit seule avec son chat dans un appartement deux pièces et n’a aucune vie sexuelle épanouissante… Morte à l’intérieur et le regard vide, la trentenaire décide alors de quitter ce monde ingrat le jour de son anniversaire. Elle n’a alors qu’une obsession, préparer ses adieux avant de se retrouver six pieds sous terre. Franco-belge dans son casting secondaire, « Emma Peeters » permet aux spectateurs de retrouver une panoplie de visages connus tout au long de cette petite heure trente de film : Andréa Ferréol, Fabrice Adde, Jean-Henri Compère (« La Trêve »), Thomas Mustin (dont présence est aussi sonore avec son titre « 21st Century boy » de Mustii), Anne Sylvain ou encore Ingrid Heiderscheidt (Miss Machins), c’est un défilé de regards amis qui se succèdent face à sa comédienne principale. Mais que serait « Emma Peeters » la canadienne Monia Chokri ? Découverte dans « Les amours imaginaires » de Xavier Dolan (pour lequel elle a également tourné le touchant « Laurence Anyways »), l’actrice de 36 ans colle à la perfection aux traits de son personnage. Son potentiel comique, sa présence et son aisance nous font croire à cette histoire pourtant farfelue bien que quelque peu convenue. Le tandem pudique formé avec Fabrice Adde fonctionne à merveille et on s’amuse à suivre l’évolution atypique de leur romance anecdotique. Un humour au service d’un sujet dramatique A y regarder de plus près, il y a quelque chose de terrible dans l’idée de suicide organisé (et accompagné) soumise par Nicole Falo mais la réalisatrice a su alléger les choses grâce à une comédie noire où suicide et cynisme riment avec douce folie et amitié. On s’amuse des quiproquos et des dialogues improbables, de son humour sombre et des choix de son personnage principal, bref, on passe bon petit moment dans ce Paris actuel où tout semble presque irréel. Et si on se dit que son extravagance aurait pu monter d’un cran, « Emma Peeters » est surtout l’occasion de se divertir avec un sujet plutôt pessimiste dans ses premiers temps. Date de sortie en Belgique : 17 avril 2019 Durée du film : 1h27 Genre : Comédie dramatique Résumé du film : 1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis: On le sait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne s’est vue divisée en deux avec, d’un côté, la RFA, sa politique occidentale et ses forces alliées américaines, anglaises et françaises. A l’Est, la RDA zone occupée par les Soviétiques où le communisme et la dictature règnent en maître. N’ayant d’autres choix que de se conformer à cette rude politique, les familles de l’Est se retrouvent sous le joug d’une propagande délétère et surveillées par une Stasi on ne peut plus sévère. Dès lors, nombreux sont ceux qui tentent de fuir leur quotidien et gagner les terres de l’Ouest où règne un sentiment de liberté. Oui mais, le passage de cette barrière familiale et humaine s’avère quasiment impossible. Le film de Michael Bully Herbig s’ancre donc dans cette réalité, parfois reniée. S’ouvrant sur un bilan dramatique (462 hommes, femmes et enfants ont été abattus à la frontière du Mur de Fer) et incompréhensible, son film nous montre combien l’espoir n’est pas totalement mort et que les tentatives d’évasion les plus folles ont pu voir le jour. Basé sur une histoire vraie S’appuyant sur les témoignages des membres des familles Strelzyk et Wetzel, « Ballon, le vent de la liberté » nous montre comment les couples d’amis ont mis sur pied la construction d’une montgolfière home made pour tenter de passer au-dessus du Rideau de Fer. Mais rien ne se fera sans mal. Après une première tentative avortée, Peter, Doris et leurs deux enfants retournent dans leur maisonnée dans la crainte de voir, à chaque minute, la Stasi débarquer chez eux et les emmener pour trahison. Le moindre regard insistant des voisins, la plus petite phrase ambiguë devient une véritable source de stress pour chaque membre de la famille. Commence alors une course contre la montre durant laquelle les Strelzyk, aidés par leurs amis, vont retenter le tout pour le tour et construire un nouveau ballon plus performant et surtout plus fiable. Mais comment rester discrets alors que la police est à leurs trousses et guette le moindre indice pour retrouver l’identité des fuyards ? Haletant, le récit prend alors une tournure beaucoup plus angoissante et un thriller haletant s’installe dans sa deuxième partie, ne lâcherant jamais l’attention de ses spectateurs jusqu’à un final connu. Si le récit ne vous est pas méconnu, c’est peut-être parce qu’il a déjà connu une première adaptation aux débuts des années 80. « La Nuit de l’Evasion » de Delbert Mann (et avec John Hurt) nous racontait déjà le périple de deux familles d’amis ayant tenté de gagner l’Allemagne de l’Ouest en montgolfière. Même couleurs, même idée, le film de Michael Bully Herbig est un bel hommage et une bonne relecture de cette même intrigue… mais en mieux ! Une belle lueur d’espoir dans la dualité. L’ingéniosité du film de Michael Bully Herbig est d’aborder un sujet grave avec une certaine légèreté mais aussi avec quelques notes d’humour. La toute première partie du film permet de mesurer l’opposition des familles vedettes envers le régime mis en place à l’Est. Mieux, on décèle dans les premières minutes quelques pistes sur ce qui se trame dans leur sous-sol : des ballons bleus sont omniprésents ici et là, comme un clin d’œil à leur fuite en avant et on ne peut que se questionner sur le choix de ce bleu très appuyé, opposé chromatique au rouge du communisme mis en place. Jusqu’à leur première envolée dans la nuit glacée, nous évoluons avec complicité dans leur ambitieux projet. Mais autant la première demi-heure est décontractée, autant la suite du long-métrage se veut intense voire angoissante. Après la chute de cette petite nacelle insécurisée dans laquelle les Strelzyk avaient pris place, avec pour seul bagage le rêve de liberté, s’ensuit une enquête de plus en plus pressante qui n’a qu’un seul objectif : mater la résistance mise en place au sein de la RDA. Thomas Kretschmann n’est pas étranger au climax pesant de certaine scène tant son interprétation du lieutenant-colonel Seidel est glaçante. Face à lui, un casting bien moins populaire dans nos contrées mais tout aussi concluant : Frierich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg ou encore le jeune Jonas Holdenrieder s’impliquent totalement dans l’histoire rescénarisée et dramatisée par Michael Herbig, Kit Hopkins et Thilo Röscheisen. Tout comme l’évoquait déjà « La révolution silencieuse » de Lars Kraume, l’Allemagne semble revenir sur des épisodes peu glorieux de son Histoire et réalise avec des films maîtrisés, un véritable devoir de mémoire. Et le cinquième long-métrage du réalisateur allemand le fait d’une bien belle façon. Avec « Ballon, le vent de liberté », Michael Bully Herbig nous entraine dans une envolée extraordinairement touchante et palpitante. Un grand film d’une petite histoire méconnue mais remplie d’espoir. A voir ! Date de sortie en Belgique : 17 avril 2019 Date de sortie en France : 10 avril 2019 Durée du film : 2h Genre : Thriller/Drame Titre original : Ballon Résumé du film : Basé sur le révolutionnaire roman d'horreur de Stephen King, « Simetierre » suit le Dr. Louis Creed, qui, après avoir déménagé de Boston vers la région campagnarde de Main avec sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants, découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois... situé à quelques pas de leur nouvelle maison familiale. Lorsque la tragédie le frappe, Louis se tourne vers son étrange voisin, Jud Crandall déclenchant une réaction en chaîne qui délivre un mal insondable aux terrifiantes conséquences. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Cela faisait trente ans que l’on n’avait pas vu une adaptation de « Simetierre » sur nos écrans. Alors, quand l’annonce d’un remake américain s’est pointée dans l’horizon des sorties horrifiques de l’année, nous nous enthousiasmés. Comment ne pas accepter un petit tour dans ces bois inquiétants où les enfants enterrent leurs animaux de compagnie ? Pourquoi ne pas suivre Jason Clarke et sa petite famille fictive dans un récit que l’on savait dramatique et maléfique ? Nous ne disons jamais non à une invitation dans l’univers de Stephen King et puisque le deuxième volet du film de Andy Muschietti nous parait encore lointain, c’est avec curiosité que nous avons suivi le chemin qui nous entraînait vers le célèbre « Pet Semetery ». Mais il semblerait que comme son duo de réalisateurs, nous nous sommes perdus en route et que notre destination finale ne soit qu’un ersatz peu stressant du fameux roman. Amateurs de flippe, faites-vous votre opinion mais on vous aura prévenu, vous risquez d’être quelque peu déçus… Docteur Creed Se déroulant à Ludlow, dans le Maine, à une trentaine de kilomètres de Derry (« Ça » ne s’invente pas), le film s’ancre dans les décors et les atmosphères propres au roman de Stephen King. Mais très vite, on se dit que la minutie a beau vouloir être au rendez-vous, l’air de déjà vu prend beaucoup trop le dessus. Tout comme dans la littérature du Maître de l’horreur, Kevin Kölsch et Dennis Widmyer prennent le temps de présenter chaque personnage, ses préoccupations, son passé, son quotidien. Si cela a déjà tendance à mettre en standby le lecteur, imaginez ce que cela peut donner sur un grand écran… La présentation faite en bonne et due forme, on peut s’attendre à ce que l’intrigue démarre en trombe lorsque le chat de la famille, Church, trépasse sur la nationale à deux pas de la maisonnée. S’octroyant de nombreuses libertés par rapport au matériau de base, les scénaristes Jeff Buhler et Matt Greenberg tentent de réactualiser le mythe. Ce qui fonctionne en partie pour les besoins de la réadaptation déstabilisera à coup sûr les fans de la première heure. La place des membres de la famille est interchangée et qui connait l’adaptation de Mary Lambert (bien plus fidèle au livre puisque scénarisé par King himself) ne comprendra pas le choix opéré ici… Si cela n’enlève rien au climax parfois prenant du film, le film parait bien trop sage et peu angoissant dans son ensemble. Les traumatismes d’enfance de Rachel sont beaucoup trop appuyés et ne sont que des prétextes pour affubler l’intrigue de jump scare totalement prévisibles. Les cauchemars de Louis et les petits tours sous le ciel étoilé dans le cimetière indien sont trop fake que pour ne pas créer de distance, les avertissements du vieux Jud viennent systématiquement trop tard bref les artifices et les ficelles sont trop visibles et on peine à croire à ce tour de magie… démoniaque. Un remake dispensable Pourtant, on aurait voulu y croire à ce remake de 2019. Le casting solide qui porte cette terrifiante histoire (inspirée de l’angoisse que Stephen King avait lui-même vécue lorsqu’il s’était installé en bordure de route avec sa petite famille) est lui, totalement convaincant. Jason Clarke est parfait dans le rôle du Dr Louis Creed mais la révélation du film est sans conteste la jeune Jeté Laurence qui se démarque par son double jeu ultra maîtrisé. Si le personnage de Gage est ici malencontreusement relégué au second plan, celui de Rachel (Amy Seimetz) occupe une place importante et permet ainsi d’aborder le deuil d’un enfant, l’omniprésence de la mort et la culpabilité de façon cohérente. Mais la bonne surprise vient de la présence de John Lightgow (« Bigfoot et les Hendersons », « Cliffhanger » ou encore « Footloose ») en voisin trop attentionné… Sympathique mais loin d’être LE film d’horreur de l’année, « Simetierre » coche toutes les cases du blockbuster d’horreur et ne parvient pas à rendre compte de l’atmosphère si particulière de l’œuvre du maître en la matière. Si on ne l’attendait pas de pied ferme (au contraire de la suite de « Ça »), on aurait tout de même espéré frissonner un peu et (re)découvrir la noirceur d’un récit qui avait tout pour le communiquer brillamment à l’écran. Try again comme on dit dans ces cas-là. L’émotion trop appuyée des membres de la famille, le choix opéré pour sa dernière partie (risible par moments) et le retour à la vie d’un chat finalement peu effrayant font de ce « Simetierre » un terrain vague où rien ne pousse : ni créativité, ni originalité, ni angoisse… et c’est d’autant plus dommageable que le terreau de base était pourtant propice à développer une relecture de qualité. Date de sortie en Belgique/France : 10 avril 2019 Durée du film : 1h41 Genre : Horreur Titre original : Pet Semetary |