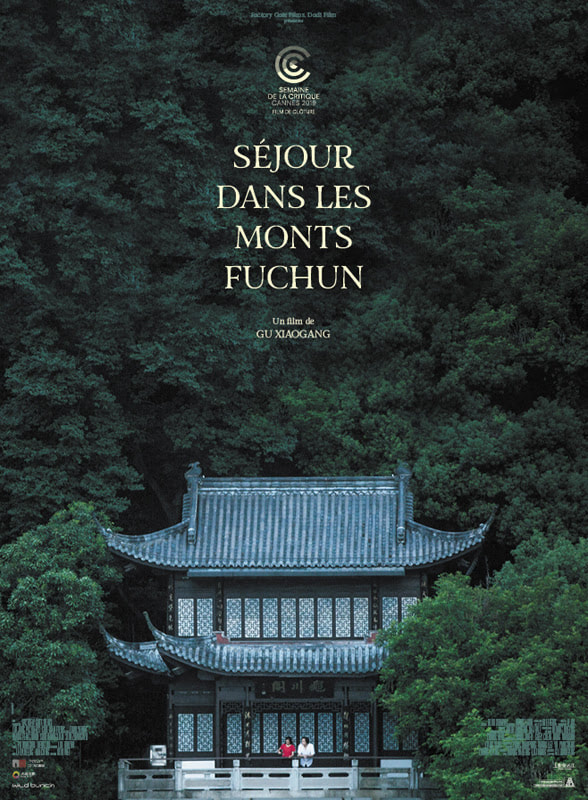

Se focalisant sur l’un ou l’autre des (petits-)enfants de Mum, le réalisateur montre combien une seule et même famille peut contenir des visages différents, des états d’esprit et des valeurs diamétralement opposées ou connectées le temps d’un anniversaire, d’un instant de partage ou de recueillement. Des caractères dépeints avec justesse, sans jugement aucun mais avec une humanité réelle qui donnent vie à des êtres au fond desquels sommeillent parfois des rancœurs et des inimitiés, de l’amour et de la solidarité. Au centre de cette mosaïque de vies, de destins et d’images, il y a ce fleuve impassible qui s’écoule au milieu d’une vallée sur les rives desquelles se sont installés des petits villages mais aussi de grandes villes comme celle d’Hangzhou ou de Fuyang. On se balade sur ses berges en compagnie de jeunes adultes que l’on a appris à connaître et peu à peu se dessine la fresque cinématographique et humaine d’un Xiaogang inspiré, comme bon nombre de peintres ou d’artistes qui ont donné naissance, avant lui, à des panoramas divers et variés d’un même lieu modifié par le passé. Des points de vue parmi lesquels on trouvera ce tableau du XVIème siècle évoqué dans les débuts et dont le titre du film s’est inspiré… Bien plus qu’une histoire de famille, c’est de changements dont il est question dans le film du jeune réalisateur de trente et un ans. A l’heure où les traditions se perdent ou se banalisent avec le temps, « Séjour dans les Monts Fuchun » évoque avec justesse cette réalité, n’oubliant pas de donner un rôle majeur à cette nature modelée par nos regards et au cœur de laquelle prend place une implacable modernité. Annoncé comme le premier opus d’une trilogie, le film de Gu Xiaogang parvient à faire sa place et à installer sa saga familiale avec authenticité, empathie et efficacité à travers une poésie humaine et environnementale que l’on prend plaisir à contempler. La bruine ou le calme d’un cours d’eau, les colères et les règlements de compte d’une fratrie qui prend soin d’une mère (pilier des traditions et d’une unité en perdition) s’opposent et se complètent dans un film choral un peu conventionnel mais au propos ô combien universel. Une jolie errance dans la Chine du XXIème siècle en proie aux mutations économiques, sociétales et humaines. Date de sortie en Belgique : 29 juillet 2020 Durée du film : 2h30 Genre : Drame Titre original : Chun jiang shui nuan

0 Commentaires

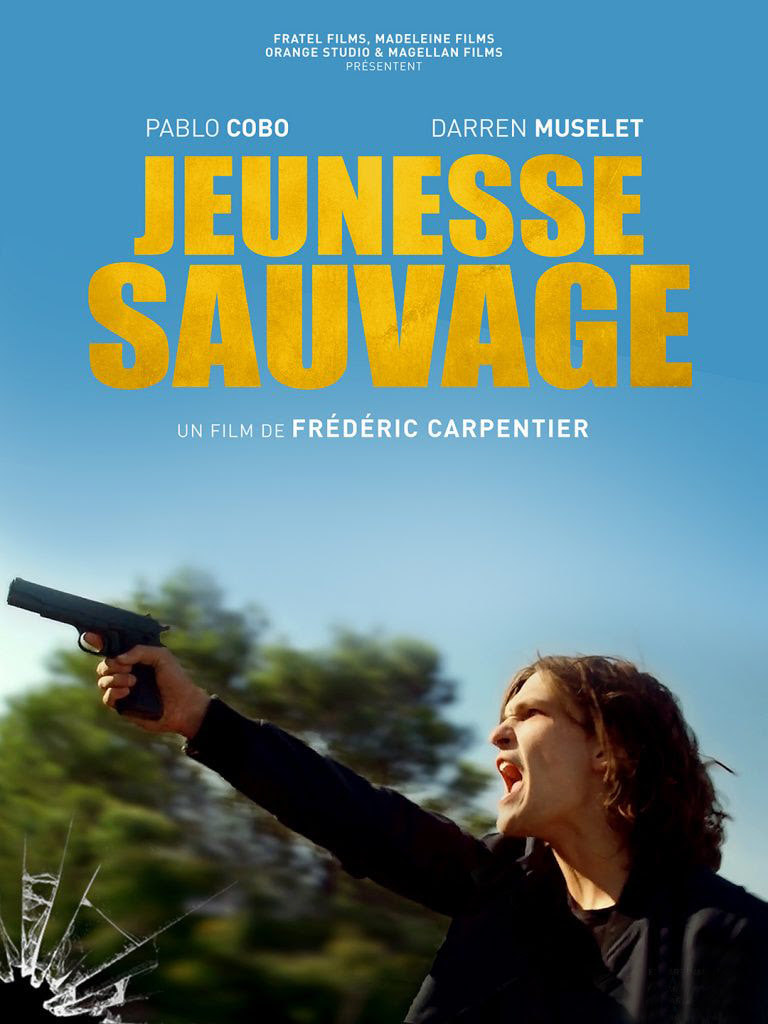

Caïds des banlieues portuaires où se côtoient emplois précaires et misère, les membres du gang de Raphaël arrachent à la volée ce qu’ils peuvent revendre au négocier, s’accaparant un peu de ce qui ne leur a jamais été donné. Raphaël et les enfants perdus S’entrainant dur pour maîtriser les techniques infaillibles de vol à la tir, adoptant les gestes de combat qui leur permettront de maîtriser les dépouillés récalcitrants ou de s’enfuir loin des passants, la jeune « armée » de Raphaël se prépare chaque jour à évoluer sans heurts dans la délinquance des bas quartiers. Concrétisation d’une dure réalité qui prend vie sous nos yeux de spectateurs médusés, cette « Jeunesse sauvage » n’a pourtant rien de fictif et Frédéric Carpentier le concrétise formidablement bien à travers un film maîtrisé et un casting magnétique criant de vérité, Darren Muselet (le félon Kevin) et Pablo Cobo (Raphaël, le personnage principal du film) les premiers. Derrière ses yeux bleu azur et ses traits fins, Raphaël cache pourtant un passé familial douloureux et une histoire qui l’a vraisemblablement poussé dans la rue où il a appris la débrouille et la survie. Tentant de gérer au mieux un père SDF refusant la moindre (entr)aide, le jeune homme n’a de refuge que la colocation qu’il partage avec d’autres adulescents ordinaires et à mille lieues de ce qu’il peut être. Enchaînant les petits délits, les escroqueries et les mauvais coups, le leader d’une bande d’enfants perdus sème le chaos dans la ville de Sète où la misère ne semble pas moins pénible au soleil, que du contraire. Parfaitement huilés, ses plans vont pourtant basculer lorsque l’un de ses fidèles serviteurs va accepter un deal foireux compromettant la sécurité et la liberté de tous… Presque documentaire (parce qu’appuyé sur rencontres que le réalisateur a pu effectuer par le passé), « Jeunesse sauvage » recèle une authenticité et une sincérité honorables, une violence psychologique tacite mais aussi parfois affichée et un discours non moralisateur qui éveille les consciences et prête à réfléchir. Parfois décousue et à l’image des multiples protagonistes qui se succèdent ou se côtoient sur notre écran, l’intrigue montre les désillusions d’une jeunesse qui n’a qu’une seule préoccupation : celle de vivre au quotidien sans se soucier des lendemains. Un film fort qui prend parti sans accabler, un premier film réussi que l’on vous conseiller de regarder ne fût-ce que pour la performance de ses jeunes acteurs qu’on n’est pas près d’oublier. Date de sortie en Belgique : 22 juillet 2020 Durée du film : 1h20 Genre : Drame

Avec « Madre », le cinéaste espagnol nous emporte dans un genre nouveau, dans un film douloureux où l’espoir qui surgit d’un rien prendra peu à peu une ampleur considérable, nous entraînant sur les chemins tortueux d’une intrigue dont on ne devine jamais la fin. Son atmosphère tendue et son jeu d’acteurs sublimant un scénario impromptu que l’on suit le cœur battant, « Madre » est pourtant bien plus lumineux que certains de ses métrages et est assurément l’un des films les plus marquants d’une carrière que l’on apprécie découvrir au fil des ans. La mort silencieuse d’une mère En ouvrant son dernier film par les images de son court métrage du même nom sorti en 2017, Rodrigo Sorogoyen plante le solide décor d’une histoire qui se déroulera 10 ans plus tard à mille lieues de cet appartement madrilène où la tension grandit et le ventre se noue sous le choc d’un appel inattendu. Nous coupant le souffle et les jambes, l’interprétation magistrale de Marta Nieto nous cloue à notre fauteuil et nous assomme par ce que l’on vient de vivre aux côtés d’une mère dont la souffrance communicative fait exploser sa vie entière, la laissant en ruines et errante dans les brefs souvenirs qui la relient à son enfant… Cette Elena, on la retrouve les cheveux grisonnants, les traits marqués par la douleur et l’incompréhension, sur la plage des Landes d’où Ivan l’avait appelée, paniqué et abandonné. Ses yeux fixant la ligne d’horizon d’une large étendue de sable où marchent quelques touristes et jeunes adolescents, Elena se raccroche à la présence spectrale d’un enfant dont elle a perdu toutes traces. Et sur cette plage, elle croise le regard de Jean, un jeune français qui ressemble étrangement à son fils disparu... Enfermée depuis trop longtemps dans ses pensées et un mutisme paralysant, la jeune femme n’est plus que l’ombre d’elle-même, une silhouette fine et fragile qui s’appuie sur quelques rocs pour rester debout, avançant tant bien que mal dans une vie qui a perdu le goût du bonheur et qui n’a que comme seul point de repère un lieu qui a scellé à jamais son destin de mère. Intriguée par le jeune homme, Elena semble se reconnecter enfin à son esprit et à son cœur, à la lumière d’une renaissance qui insuffle un peu de vie dans le néant de son quotidien, rythmé par des habitudes rassurantes qui ne lui apportent finalement rien. Incapable de vivre loin de cette plage, dernier point d’ancrage avec celui qui lui a été arraché, Elena ne peut à présent plus imaginer sa vie sans son nouvel ami, parfait objet de projection d’un fantasme maternel qui lui a été enlevé. Aussi angoissant que « Sous le sable » d’Ozon, « Madre » n’est pas un film sombre mais bien un métrage rempli d’espoir. Mystérieux sur ses intentions, grave dans son approche et sa construction, le film de Sorogoyen joue sans cesse sur l’ambiguïté, nous perd pour mieux nous retrouver et fonctionne sur la durée. Sa réalisation affûtée (on appréciera ses changements de focales), sa narration bien pensée et le jeu parfait de Marta Nieto font de ce mélodrame un film incontournable dans la filmographie du réalisateur, un film qui marque tant par son sujet que pour son jeu d’acteurs. Date de sortie en Belgique/France : 22 juillet 2020 Durée du film : 2h09 Genre : Drame

Offrant de très jolies scènes mémorables et des rôles de choix pour son formidable casting, « Eté 85 » est sans conteste l’un des films les plus aboutis d’un François Ozon qui n’a eu de cesse de performer et qui une fois de plus, a réussi son pari de nous emporter dans un autre genre, dans une autre histoire, dans une autre aventure ciné. « Tu crois qu’on invente les gens qu’on aime » ? Ode aux premières amours et aux sentiments bouleversants que peuvent provoquer des rencontres inattendues, « Été 85 » est un film qui fait battre notre cœur à tout rompre sur le même rythme effréné que celui qu’a pu dicter notre première grande histoire d’Amour. Des papillons dans le ventre ressentis par l’envolée des émotions naissantes à la douleur viscérale qu’une rupture peut provoquer, le métrage du cinéaste français parvient à nous faire ressentir l’incroyable ascenseur émotionnel de son personnage principal, Alexis. Miroir de notre âme qui renvoie les regards amoureux ou douloureux de son héros, il est le parfait reflet de nos propres élans passionnés ou ressentiments refoulés, celui qui sublime une réalité que l’on s’est peut-être inventée. En transposant à l’écran le roman de Chambers avec une telle minutie et un tel souhait de fidélité, en l’ancrant dans les 80’s et rendant pop une histoire intemporelle et ô combien universelle, Ozon nous ravit, nous transporte dans les souvenirs et les traces du temps qui passe, nous fait suivre une multitude d’empreintes semées sur le sable de Normandie autant que dans notre mémoire de spectateurs sensibilisés par son récit. Car à l’image de l’écriture frénétique de son jeune héros, Ozon parvient à transmettre toutes les intentions qui étaient les siennes et le fait de la plus belle des façons. Sa bande originale (et ses musiques subliminales) fait ressurgir, telle une madeleine de Proust, une multitude de points d’amarrage auxquels nous attachons le sublime éveil des sens que chaque morceau procure, qu’il soit du premier ou second plan… Car qu’importe la place qu’occupe chacun des éléments du métrage, il confère à la réalisation un éclat qui éblouit le spectacle qui se déroule sur la toile et au plus profond de nous-mêmes. Il en va de même pour son formidable casting, si impliqué dans les rôles qui leur sont confiés qu’il est difficile de croire qu’ils sont interprétés, Benjamin Voisin (décidément très à l’aise dans le rôle « fantomatique » omniprésent - voir "Un vrai bonhomme") et Félix Lefèbvre en tête. Le duo de jeunes comédiens joue à la perfection les émotions de ces Henry et Barry dont les prénoms ont été francisés pour les besoins du film et charment par leur séduction et leur belle relation amour/amitié. Usant peu (et à raison) d’une voix off, François Ozon a ainsi misé sur les partenaires d’un jeu idéal, ceux qui parviennent à faire passer les émotions dans les regards et les attitudes de leurs personnages sans jamais tomber dans la démonstration outrancière ou grossière. Si le cœur a ses raisons que la raison ne connait point, le cinéaste français a, quant a lui, eu celle d’attendre que les années passent pour transposer à l’écran ce roman qui l’a totalement bouleversé adolescent... Et on le comprend! Parfaite illustration de l’amour absolu, inconditionnel, passionnel et irrationnel, « Été 85 » nous marque comme l’ont fait avant lui nos propres histoires d’amour, celles qui nous arraché des sourires et des larmes, celles qui continuent de nous hanter… comme le métrage une fois la porte de notre cinéma poussée. Date de sortie en Belgique : 15 juillet 2020 Durée du film : 1h40 Genre : Drame

Tirée de son propre vécu, son histoire est loin d’être banale. D’autant qu’en se mettant à hauteur des yeux d’adolescent, la problématique évoquée, les conséquences familiales que peuvent avoir la maladie et la façon de l’aborder prennent une toute autre forme, une toute autre sensibilité. Désirant à tout prix sauver ce père farfelu et refusant de croire à son état psychique destructeur, Gina (la très convaincante et mature Léonie Souchaud) ne va pas devenir qu’une sauveuse, un roc sur lequel pourra s’appuyer sa famille entière, de ses jeunes frères et sœurs à sa mère (Ludivine Sagnier d’une incroyable justesse). Elle découvrira les désillusions du monde des adultes et y entrera par une porte en acier très lourde qui aurait pu rester longtemps fermée devant sa naïveté. La maladie d'amour En ne nommant pas le mal qui ronge Jimmy (Alban Lenoir), ce papa connecté à la nature autant qu’à l’enfance qui sommeille dans le cœur de ses enfants, Vero Cratzborn rend universelle l’expérience traumatique vécue par cette tribu à laquelle on s’attache dès les premières minutes du film. Si on sent poindre le drame à plus d’une reprise, on se déleste aussi de la tension créée en retombant dans des scènes d’une grande tendresse et d’amour inconditionnel, des sentiments qui révèlent le meilleur de chaque protagoniste, quel que soit son point de vue ou de déception, son état d’esprit ou sa frustration, des douleurs qui semblent s’apaiser dans cette forêt voisine, chambre verdoyante capitonnée et rassurante, loin des malheurs qu’un quotidien va peu à peu révéler. Ne forçant jamais le trait, « La forêt de mon père » peut certes paraître léger au premier coup d’œil et pourtant … Il nous apprend tellement de nous, de ce que peuvent ressentir des enfants « victimes » d’un drame familial qu’ils n’ont pas vu (ou voulu voir) venir qu’il nous touchera parfois et nous démontrera souvent que la fragilité ne gagne du terrain que là où on l’autorise à prendre le pas. Tendre et d’une belle humanité, le premier long-métrage de Vero Cratzborn est le présage d’une filmographie à venir que l’on prendra plaisir à suivre. Date de sortie en Belgique : 15 juillet 2020 Date de sortie en France : 8 juillet 2020 Durée du film : 1h30 Genre : Drame

Avis : Fort de deux prix remportés au dernier Festival International du Film de Comédie de l’Alpe Duhez (Grand Prix OCS et Prix Globe de la Presse), « Divorce Club » déboule sur nos écrans (après une sortie initialement prévue en mars dernier) et n’a que pour seule vocation de nous faire rire autour d’un sujet souvent traversé douloureusement. Alors, le pari est-il réussi ? On peut le dire, à condition de bien s’entourer et de le prendre pour ce qu’il est… une comédie potache et décomplexée !! Quand Michael Youn réussit à marier comédie absurde et esprit bon enfant ! Troisième film de Michaël Youn en tant que réalisateur, l’humoriste est ici présent devant et derrière la caméra. Et à tous ceux qui le trouvent habituellement horripilant, qu’ils se rassurent : l’acteur devrait, cette fois, remporter l’adhésion car son jeu est moins…envahissant. Ses quelques apparitions amusantes et pourtant, le réalisateur et comédien a tenu à laisser ses acteurs au premier plan. Pour l’occasion, il a fait confiance à une chouette troupe de comparses qui s’en donnent à cœur joie ! Dans le rôle des divorcés, nous retrouvons Arnaud Ducret (habitué aux comédies- et que l’on peut retrouver sur France Télevisions dans « Parents mode d’emplois ») et François-Xavier Demaison (« Coluche, l’histoire d’un mec »). Alors que le premier ne se remet pas de sa séparation, le deuxième, qui a bien réussi dans la vie, semble rebondir un peu mieux. Et c’est dans un groupe de parole que les deux anciens amis se retrouvent pour échanger leurs malheurs. Le film démarre sur les chapeaux de roues et on se surprend à se lier très vite à ces deux écorchés vifs. Il ne faut pas attendre longtemps pour que les deux copains emménagent ensemble et que l’idée d’un club de divorcés (avec toutes les dérives que l’on peut imaginer) apparaisse ! Lancée en boutade par le premier, le second parvient s’en mal à développer l’idée et à l’amplifier dans les excès. Le choix des deux acteurs est le bon car il permet d’insuffler à cette comédie une belle convivialité tant ils semblent s’apprécier. Pour être honnête, bien que nous ayons souvent peur du jeu d’acteur outrancier de François-Xavier Demaison, le rôle que Michaël Youn lui a offert lui va comme un gant car le scénario justifie les nombreux écarts de conduite et certains tics qui auraient pu être agaçants. Arnaud Ducret, est quant à lui, au diapason et la formule imaginée fonctionne parfaitement ! Mais finalement, la véritable surprise vient aussi des personnages féminins qui ne sont pas laissés pour compte. Alors qu’Audrey Fleurot rejoint le fameux « Divorce Club » et s’y épanouit, Caroline Anglade (vue dernièrement encore dans « Tout simplement noir »), elle, apporte une belle sincérité au film grâce à son interprétation toute en douceur et en candeur. A sa façon, elle tient sans problème tête aux garçons ! Bien que les thèmes abordés soient extrêmement convenus (le temps qui passe, la résilience, l’amour et l’amitié…) le réalisateur et les acteurs injectent une telle énergie et une telle bonne humeur, que nous nous sommes pris au jeu. Alors évidemment, même si « Divorce Club » n’évite pas quelques gags lourdingues et une fin plus convenue, le reste est plutôt bien senti ! Sans divulgacher (amitié à nos amis québécois), le film peut compter sur un running gag terriblement efficace (en tout cas auprès de votre serviteur) en la « personne » d’un dénommé Michel… Mais on préfère vous laisser la surprise ! En ces temps où le cœur n’est pas toujours à la fête et où le stress envahit parfois notre quotidien, quel bonheur de relâcher la pression et de rire sans aucune gêne devant ce « Very bad trip » à la française ! Date de sortie en Belgique/France : 15 juillet 2020 Durée du film : 1h48 Genre : Comédie

Harcelé à l’école par Glen, un gros dur qui fait la loi dans son collège, Alex partage ses temps libres dans un terrain de jeux aménagé et gribouille des poèmes pour Jessica, la plus belle fille du quartier. Sa vie, tristement banale, va prendre un autre tournant lorsque son oncle marin va lui offrir pour son anniversaire un ninja à carreaux, un exemplaire unique au monde par son aspect… et ses facultés. En effet, sa petite peluche aux airs innocents possède l’âme d’un grand ninja, un être doté d’une mission de vengeance qu’il compte bien mener à bien. Ensemble, Alex et son compagnon vont s’entraider pour le meilleur... mais aussi pour le pire. Jamais sans mon ninja Sorte de buddy movie familial très agréable dans sa forme et dans son humour, « Mon ninja et moi », film d’animation danois coloré, drôle, cynique et édifiant, est une adaptation réussie du livre pour enfants méconnu« Ternet Ninja » de Anders Matthesen. Réellement amusant par moments, sombre à d’autres, le film de Matthesen et Thorbjørn Christoffersen amusera très certainement les petits et les grands. Mais attention à cependant : le film, qui est certes prévu pour amuser toute la petite famille, risquerait tout de même d’impressionner les plus jeunes d’entre nous par l’une ou l’autre scène plus obscure. Si l’on pense que le long-métrage animé versera dans la naïveté et la camaraderie, c’est sans compter sur la noirceur du dernier tiers du film dans lequel le Ninja vengeur n’hésite pas à devenir un ersatz de poupée Chucky (en bien moins trash), un petit monstre en peluche qui ne reculera devant rien pour aboutir à ses fins. Harcèlement scolaire, exploitation infantile, dysfonctionnement familial, les thèmes abordés en substance dans « Mon ninja et moi » sont importants et présentés avec une inventivité certaine. Avec leur fable moderne des plus agréables, Matthesen et Christoffersen démontrent que, même si n’est pas Pixar qui veut, l’animation nous réserve encore de belles surprises et celle-ci en fait indéniablement partie. Si on peut lui reprocher quelques facilités et quelques chansons dispensables, on se prête facilement au jeu de ce film généreux et amusant, on rit et on s’émerveille devant ce métrage inattendu. Présenté à hauteur des yeux de Ninja ou de ses spectateurs amusés des péripéties de nos deux jeunes héros, « Mon ninja et moi » est rempli de jolies valeurs et démontre combien un petit rien peut permettre de s’affranchir, d’assumer ses sentiments ou se libérer de ses peurs. Distrayant, original et au mélange subtil de genres, « Mon ninja et moi » est en définitive LE film d’animation estival que l’on prend réellement plaisir à découvrir ! Date de sortie en Belgique/France : 15 juillet 2020 Durée du film : 1h22 Genre : animation Titre original : Ternet Ninja

Quand Jake rencontre Mara Mara (Sarah Hyland, Haley Dunphy dans la série Modern Family) est une jeune vendeuse dans un magasin de mode féminin et photographe à ses heures. Résolument positive mais aussi égocentrée, la jeune femme ne prend pas l’amour au sérieux et préfère de loin enchaîner les rendez-vous Tinder pour satisfaire son appétit culinaire et sexuel que de réellement s’engager. Mais lorsqu’elle obtient un rencard avec Jake (Tyler James Williams vu dans « Détroit », « Dear white people » ou la série « The walking dead » où il incarnait Noah), un jeune cuisinier charmant et particulièrement attentionné, les principes irrévocables de Mara sont chamboulés. L’amour qui a frappé à leur porte va peu à peu se développer jusqu’au jour où les tourtereaux se voient inviter à une dizaine de mariages (dont ils ne retiendront finalement que 7 invitations), des événements qui vont non seulement permettre à leur cynisme de se révéler mais aussi de mettre à mal leur relation telle qu’il l’avait envisagée. Trop classique dans sa forme comme dans son fond, peu crédible et surtout trop léger et rapide que pour permettre aux spectateurs de croire et s’investir dans l’histoire qui leur est présenté, « The wedding year » de Robert Luketic (« La revanche d’une blonde », « Las Vegas 21 » ou encore « Paranoia ») verse davantage dans la romcom adolescente et clichée que dans la comédie romantique des années 90 qui parvenait encore à faire rêver. Long-métrage destiné à nos écrans de télé plutôt qu’aux toiles blanches de nos salles ciné, il n’a de réel intérêt que l’envie de divertir sans nous plus totalement y arriver. Bref, on swipe sans matcher. Date de sortie en Belgique : 8 juillet 2020 Durée du film : 1h30 Genre : Comédie romantique

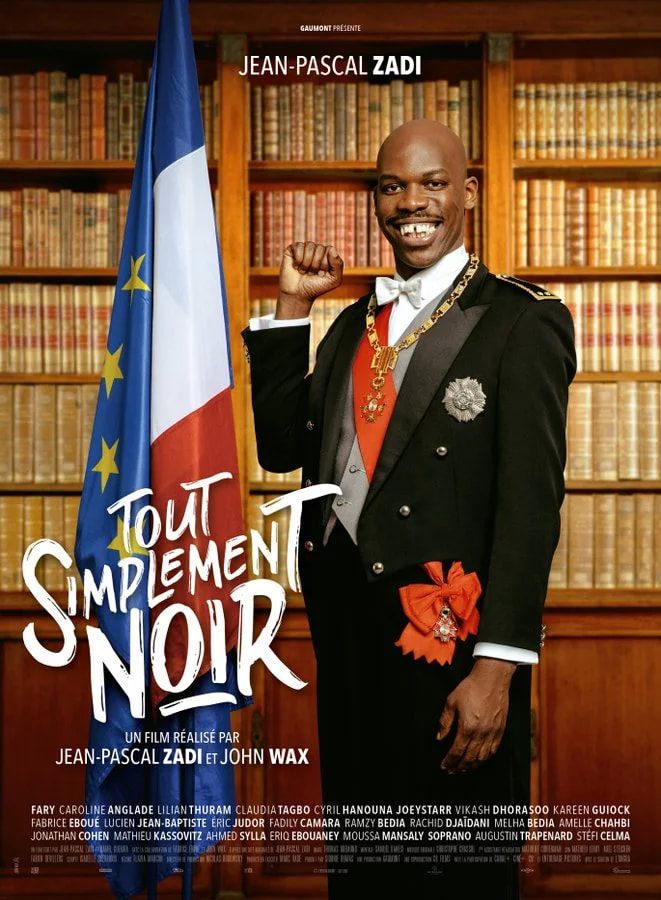

Car si « Tout simplement noir » aborde bien évidemment le militantisme pour une tolérance plus grande et un antiracisme au sein de notre société, il est aussi et surtout l’occasion de comprendre la place et la position que tout un chacun adopte face à sa couleur de peau, son histoire ou sa situation. Noir c’est noir Dans son film, JP Zadi rappelle donc qu’il n’y a aucun mal à utiliser le mot « noir », qui n’évoque finalement qu’une couleur et que si certains utilisent « black » pour faire plus chic ou paraître plus respectueux, la réalité est la même et ce n’est pas le mot qui changera quoi que ce soit dans le quotidien. D’ailleurs, le réalisateur/scénariste et acteur s’amuse de tout cela en allant à la rencontre de nombreux guest de couleur ou de cultures différentes, jetant de nombreux pavés dans la mare, éclaboussant l’image de certains d’entre eux, des invités de marque qui se prêtent avec délice et plaisir certain à son jeu. Joey Starr, Fary Brito, Claudia Tagbo, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Ahmed Sylla, Soprano ou encore Omar Sy viennent faire quelques jolis caméos pour le meilleur et pour le rire, mettant en exergue l’absurdité de vouloir résumer une personne noire à sa couleur de peau ou sa texture de cheveux. Ses clins d’œil à d’autres métrages (« Case départ », « Première étoile », « La haine »), les tacles faits à Dieudonné ou à la politisation des célébrités, la dérision dont font part ses guest stars, les dialogues truculents échangés entre ces comédiens de talent sont autant de petits régals que l’on déguste sous demander notre reste. « Quand tu es noir, tu déranges normalement » Maladroit, le personnage interprété par JP Zadi (activiste ou opportuniste persuadé qu’il existe une négrophobie en France) a en effet l’excellente idée de réaliser une marche noire pour créer une unité (mais dans laquelle ne seraient tolérés que les « vrais » noirs, pas les blancs, pas les métisses, pas les noirs qui n’assument pas leur statut et se cachent derrière des apparats de blancs). Mais il en oublie pourtant que chaque noir à sa propre identité, ne partage pas forcément sa vision des choses et n’a pas forcément besoin d’être défendu ou démarqué par un statut qu’il n’a pas spécialement envie de revendiquer. Faux documentaire savamment amené, « Tout simplement noir » est aussi frais que drôle, aussi abouti que léger, bref, constitue une bonne petite comédie sociétale comme on les aime, dans laquelle on s’attache à son personnage principal gentiment foireux tout en appréciant le contenu et le message distillé en arrière-plan… S’il y a certes encore une cause noire à défendre, il faut le faire avec vivacité d’esprit et intelligence et non, comme le fait JP, le héros du film présent dans chaque plan, avec complaisances et indigence. Date de sortie en Belgique/France : 8 juillet 2020 Durée du film : 1h30 Genre : Comédie

Pour autant, il serait vain de comparer ce film à l’excellent biopic consacré à Churchill et joué de manière magistrale par un Gary Oldman en état de grâce ! Avec « De Gaulle », nous nous rapprocherions plus d’un agréable téléfilm où « évènements historiques » côtoient des éléments méconnus de la vie privée du Général. Un boulevard offert pour une adaptation sur grand écran Etonnamment, et malgré l’impact colossal de cette figure historique sur la seconde moitié du 20e siècle, De Gaulle n’avait jamais eu les honneurs d’une transposition au cinéma. Seule la télévision avait osé se lancer dans l’aventure par trois fois avec Bernard Farcy dans « Le Grand Charles », Patrick Chesnais dans « Je vous ai compris » et enfin Michel Vuillermoz dans « Ce jour-là, tout a changé ». Pourtant, avec son « De Gaulle », le réalisateur Gabriel Le Bomin a décidé de faire confiance au talent certain de Lambert Wilson pour incarner ce grand personnage. Et globalement, nous lui donnons raison. Bien que nous n’oublions jamais l’acteur derrière son rôle, il a le mérite de ne pas avoir voulu forcer la ressemblance dans son physique ou dans sa diction. La mission confiée à l’acteur était d’incarner l’homme rendu célèbre par son appel de juin 1940 radiodiffusé sur la BBC depuis Londres. Mais surtout, l’objectif était de représenter cet homme qui s’est levé contre un avis dominant au sein du gouvernement français - et porté haut et fort par le Maréchal Pétain- pour dire « non ». Car lorsque le film commence en 1940, Charles de Gaulle a cinquante ans et n’est encore qu’un colonel agissant directement sur le terrain. Un des points positifs du film est de parvenir à montrer que malgré ses bonnes idées, De Gaulle n’était pas écouté. Trop novateur voire trop progressiste, il faisait peur à la vieille garde déjà en place en 1914. Comme un air de « Vie privée, vie publique » Dans sa construction narrative, « De Gaulle » oscille constamment entre le portrait de l’homme qui, seul, se dressa contre ses semblables et la figure du père. Car oui, Charles de Gaulle a traversé aux côtés de son épouse Yvonne (Isabelle Carré) plusieurs épreuves personnelles difficiles, comme la découverte du handicap de leur fille Anne, atteinte de trisomie. Cette épreuve de la vie est bien retranscrite à l’écran car, à l’époque, les médecins ne connaissaient pas beaucoup les causes de cette anomalie chromosomique. Mais tous pressentaient déjà les difficultés à venir. Là où le film ne parvient pas à insuffler la dimension héroïque nécessaire, c’est dans la construction de son récit historique qui nous apparait comme étant beaucoup trop académique ! Nous avons, d’une part les convictions de ce célèbre général, et de l’autre, un film qui, peut-être, manque d’éclat avant d’arriver à sa conclusion avec le fameux appel du 18 juin. De par ses choix, nous sentons que le réalisateur a voulu établir un récit didactique assez concis du point de vue militaire au lieu de dynamiser une intrigue qui aurait méritée d’être plus grandiose. Le résultat est très (trop ?) sage à l’écran. Aussi sûrement que le « Je vous ai compris » que Charles de Gaulle prononcera à Alger le 4 juin 1958, nous avons cerné les intentions du réalisateur de montrer l’homme (véritable espoir d’un gouvernement qui a songé à abandonner) et le mari aimant et père de famille qu’il était également. Mais dans les faits, de bonnes intentions ne suffisent pas toujours pour faire un film à la fois inédit, captivant, et de grande ampleur ! Date de sortie en Belgique : 1er juillet 2020 Durée du film : 1h48 Genre : Biopic

Mais en vain… Nous avons beau avoir résisté et laissé sa chance à ce « Pinocchio » version 2020, nous avons capitulé et très peu apprécié ce conte destiné aux adultes et subit le métrage jusqu’à son long générique de fin. Grandiose Geppetto Spectacle de marionnettes géant, « Pinocchio » de Garrone nous aurait probablement plus séduit s’il s’était uniquement concentré sur la figure de Geppetto (oui, on sait, c’est un comble). Roberto Benigni, qui été déjà entré dans cet univers près de 20 ans plus tôt, crève l’écran dans ce nouveau rôle taillé sur mesure pour son immense talent. Touchant, le comédien n’interprète pas un vieil homme pauvre qui peine à avancer dans sa vie, il l’est ! Donnant le peu qu’il a pour choyer son petit garçon de bois, Geppetto a certes une belle place sur notre écran mais il aurait mérité d’être encore plus présent et ainsi pallier à de sérieux manquements. En effet, comme on le sait, le petit garçon étourdi, crédule et obstiné va s’entêter à aller de l’avant là où il aurait mieux fait de retrouver son cher parent. Bien plus fidèle au récit initial, ce « Pinocchio » est loin de l’image matraquée par Disney en son temps et ce n’est que tant mieux. Matteo Garrone, qui avait su mettre en exergue la noirceur et la détresse humaine dans son précédent métrage, parvient à concilier classique de la littérature et nouveau souffle cinématographique. Mais à force de souffler sur les braises d’effets spéciaux que l’on peine à regarder, son tableau devient un immense brasier qui finit par nous aveugler. Risibles ou grossiers, les personnages fantastiques proposés au fil de son intrigue s’intègrent difficilement à l’univers artistique fabuleux proposé par le chef opérateur Nicolai Brüel. Monstrueux et grotesques, le grillon vert, le renard et le chat, l’escargot ou encore les marionnettes de Monsieur Mange-Feu nous font penser à ces personnages de « L’Histoire sans fin » (sorti dans les années 80) sauf que depuis, en matière d’effets spéciaux, on est supposé avoir fait un sacré chemin. En plus des dialogues creux, ces personnages fabuleux n'ont plus cette magie qui leur était propre ou les défauts qui étaient à eux, ils sont devenus inintéressants et parfois agaçants. Nostalgie d’une époque ou problèmes de budget, nous ne savons pas ce qui a poussé Garrone à user de tels stratagèmes répulsifs. Par contre, nous saluons les performances impeccables de Sir Benigni, Paolo Graziosi ou encore Gigi Proietti qui assurent dans leurs rôles et sauvent l’honneur du jeu d’acteurs. Mais quid de Pinocchio nous direz-vous ? Là aussi, nous avons de grandes réticences sur le visuel employé pour donner vie au petit pantin de bois. Si Federico Ielapi (8 ans !) se donne corps et âme pour faire vivre le célèbre personnage toscan, nous émettons les mêmes griefs en matière d’effets spéciaux bien trop poussés que pour que l’on puisse totalement l’apprécier. Heureusement, la jolie frimousse du vrai petit garçon de Geppetto viendra un peu sauver la mise, mais un peu tard peut-être... Bien plus fidèle à son récit, sublimé par la musique de Dario Marianelli, ce « Pinocchio » nouveau nous a laissé de marbre et ne nous a permis de nous laisser emporter dans ce conte maintes fois racontés. Mi-figue, mi-raisin, nous devons admettre que certains adhéreront sans doute beaucoup plus que nous à cet univers loin d’être enfantin. Soigné par moments, excessif à d’autres, nous n’avons pas été touché par la plupart des personnages présentés ni par celle de son héros principal grugé, pendu, délaissé et aimé. Et pourtant, nous savons combien Matteo Garrone peut proposer des films de qualité, des atmosphères prenantes et des émotions diverses et variées. Dispensable (même si Roberto Benigni tient à nouveau un grand rôle), ce « Pinocchio » sera vite vu, vite oublié… Pour notre part, nous avons plusieurs fois été tenté de nous laisser séduire par la poésie de l'oeuvre italienne mais avons sombré dans le désespoir et attendus vainement que sa fin vienne...

Cumulant les clichés et les fausses bonnes idées, mettant en scène de façon rocambolesque certaines dérives de notre société, le film de Thomas Ancora et Grégory Beghin ne prête pas vraiment à rire, que du contraire. Ses gags et ses répliques lourdingues, le surjeu de ses acteurs et sa réalisation qui sonne totalement creux font de « Losers révolution » un métrage vite vu, vite oublié. Si son pitch n’est pas totalement inintéressant et ses moqueries de la télé-réalité plutôt bien vues, la sauce prend difficilement et laisse un réel goût amer voire un relent désagréable de mauvais bad trip à la belge trop gras et trop lourd au point de nous rester longtemps sur l’estomac. Convoquant une panoplie de comédiens et humoristes belges, « Losers révolution » s’enfonce de plus en plus dans le grotesque poussif jusqu’à un final convenu: Clément Manuel, Kody Kim, Thomas Ancora et Baptiste Sornin ont beau adhérer au scénario farfelu et déjanté, il n’en ressort rien de vraiment drôle ou rien de vraiment maîtrisé pour justifier sa place dans nos salles de ciné. Aussi affligeant que les alpha belga boys présentés dans le film, on ne retiendra du métrage que le jeu de l’excellente Tania Garbarski et la scène du café où nos trois losers échafaudent un plan explosif à côté de deux policiers… La compensation est bien maigre et le temps passé bien trop long que pour sortir du film un minimum satisfait. Téléfilm potache (apparemment cautionné et supporté par le RTBF), « Losers révolution » est peut-être la pire comédie belge qu’il nous ait été donné de voir ces dernières années… Date de sortie en Belgique : 1er juillet 2020 Durée du film : 1h30 Genre : Comédie

Mais « Les parfums » c’est aussi une comédie remplie de tendresse, de bienveillance, d’éveil à la vie que certains ont mise sous cloche et négligée par manque de temps, de courage ou de velléité. Une jolie rencontre entre deux personnalités attachantes qui nous apportent beaucoup par leur réflexion, leur parcours de vie et leur amitié… Miss Anne et son chauffeur Anne Walberg, nez réputé et créatrice de parfums célèbres comme « J’adore » négocie le tournant serré d’une carrière qu’elle n’a pas souhaitée lorsqu’elle rencontre Guillaume, un chauffeur employé pour la conduire aux quatre coins de la France. Radicalement différents dans leur rapport aux gens ou à la vie en général, les deux acolytes de voyage vont peu à peu apprendre à ouvrir leurs horizons et leurs sens au fil de leur rencontre. « Les parfums », c’est une histoire banale diront certains, les joies de voir des vies bouleversées par le destin diront les autres. Toujours est-il que si la ligne conductrice du récit n’a rien de bien original dans sa première approche, l’évolution de ses protagonistes (interprétés avec une infinie justesse par Emmanuelle Devos et Grégory Montel) transforme le film en un petit moment solaire dans lequel on découvre une multitude d’approches de l’odorat et d’un savoir-faire dont on ne connait rien et où chaque personne éteinte retourne à la vie, illuminée par l’empathie des autres. Combien d’entre nous n’accordent pas plus d’importances aux apparences, aux ressentis, aux sens qu’à la vie en elle-même ? Comment peut-on retourner à l’essence même de nos vies si on ne suit pas nos désirs profonds et ce chemin qui vibre tout au fond ? A l’instar de la bande originale signée Gaëtan Roussel, « Les parfums » est une comédie douce où les souvenirs et la mémoire des sens traversent les vies. Un film positif qui nous entraîne à la découverte d’un Nez, d’un univers insoupçonné, un métrage qui fait du bien, qui nous traverse et nous laisse un sentiment feel good bienvenu et délicatement parfumé. Date de sortie en Belgique : 1er juillet 2020 Durée du film : 1h40 Genre : Comédie

L’histoire d’une filiation Avec « Un Fils », le réalisateur intègre habilement dans son long métrage plusieurs ingrédients qui rendent l’œuvre marquante : une situation politique en Tunisie qui repose sur une poudrière, la crise profonde d’un couple, le terrorisme, et enfin, des profiteurs de la détresse humaine. Mais de toutes ces thématiques traitées dans le film, il est en une qui prend l’ascendance sur les autre, c’est la notion de filiation. Le réalisateur confiera d’ailleurs : « J’ai commencé à réfléchir à ces liens du sang qui lient les membres d’une famille. Comment définit-on un parent ? En quoi consiste la parentalité ? Est-ce que la reproduction génétique fait de nous un parent ? Ces questions ont pu être à l’origine de ce scénario." Et à ce petit jeu, le couple qui traverse des tourments à l’écran incarné par Sami Bouajila et Najla Ben Abdallah se veut tout simplement impeccable ! Se déroulant en 2011, soit après la chute de Ben Ali et quelques semaines avant l’exécution de Khadafi, Mehdi M. Barsaoui contextualise l’unité de temps de son film sept mois après la révolution qui secoua la Tunisie. Mais en plus, le réalisateur parvient à insuffler au contexte politique et sociétal de vraies préoccupations liées aux racines, à la paternité et ce que l’on est prêt à endurer pour sauver la chair de sa chair. Esthétiquement, la mise en scène s’éloigne de tout artifice pour offrir une vision épurée et simple d’une réalité dont les conséquences dramatiques n’ont besoin d’aucune ruse pour émouvoir les spectateurs. En conclusion, « Un Fils » est un premier grand film car il est à la fois intelligent, émouvant, très bien réalisé et parfaitement interprété. Faussement simple, les premières images dressent la toile d’une intrigue qui ira en se complexifiant mais sans jamais perdre son spectateur qui sortira éprouvé… mais conquis ! Date de sortie en Belgique: 1er juillet 2020 Durée du film: 1h36 Genre: Drame Vous le savez, certains films n'ayant pas pu faire leur temps dans nos salles à cause du confinement, nos salles de cinéma nous proposent de les redécouvrir sur grand écran.

Voici quelques films concernés par une reprogrammation en ce début de vacances d'été: |

|