|

Note du film : 5/10 (par Thomas) Résumé du film : Le Petit Spirou descend d’une famille de grooms et son destin professionnel est d’ores et déjà tout tracé. Lorsqu’il apprend qu’il intègrera prochainement l’école des grooms, il va déclarer sa flamme à Suzette, sa camarade de classe. Ensemble, ils décident de vivre une aventure extraordinaire. Avis : Adapter à l’écran les aventures d’un héros de bande dessinée est un défi périlleux auquel bon nombre de cinéastes se sont tant de fois heurtés. Cette fois, c’est un des fleurons du catalogue Dupuis qui passe sous les feux des projecteurs. De par son format de long métrage continu, le film déroge déjà à l’essence même des albums desquels ces aventures du Petit Spirou sont tirées. Ces histoires imaginées par Tom et Janry sont en effet assez brèves sur les planches à dessin (de une à six pages généralement) et elles sont portées par une série de gags véhiculés par une galerie de personnages authentiques. Commençons tout d’abord par le scénario de ce film, dont on excusera le manque d’originalité et de crédibilité par le fait qu’il s’adresse avant tout à un jeune public. L’histoire imaginée par les scénaristes Nicolas Bary (également réalisateur du film) et Laurent Turner se veut fidèle au milieu dans lequel évoluent Spirou et ses copains. Il y est question de l’école et de sa fameuse « salle de gym » mais aussi de la maison familiale. Si on se laisse prendre au jeu de la première partie du film, en souvenir de quelques lectures amusantes de ces bandes dessinées, on accroche moins à l’escapade plus ou moins farfelue qui nous est donnée à voir par la suite. Les personnages, à l’exception de certains ajouts, sont également fidèles à l’original. On y retrouve aux côtés du petit rouquin ses camarades Vertignasse, Suzette et les autres mais aussi quelques adultes bien trempés comme le prof de gym Monsieur Mégot et la délicieuse prof de math Mademoiselle Chiffres. Côté casting, on découvre dans le rôle du papy de Spirou l’inégalable Pierre Richard qui, bien qu’ayant peu de ressemblances physiques avec le personnage de la B.D., tient l’un des rôles adultes les plus importants du film. Sans dénigrer le talent de ce merveilleux acteur qui nous a tant fait rire tout au long de sa carrière, on reste dubitatif quant au choix de l’interprète. Le cinéphile s’amusera peut-être de voir l’ex grand blond en papy groom, mais le bédéphile préférera sans doute prendre la carapate. Natacha Régnier est la mère de Spirou (Sacha Pinault) dans le film. Un rôle secondaire à l’image de celui de la bande dessinée, peut-être. La palme de l’interprétation, si l’on peut s’exprimer ainsi, revient à notre compatriote François Damiens qui incarne un Monsieur Mégot plus vrai que nature. L’acteur semble renouer pour ce rôle avec son personnage de François l’embrouille, affublé pour l’occasion d’une moustache et d’un training. Un moment savoureux auquel ses fans ne seront pas insensibles. Si on rit de certains gags, l’accumulation devient vite assez lourde à digérer et on ne sort pas de cette aventure cinématographique avec une folle envie d’en connaître la suite. Dommage, mais prévisible. Dans la lignée des adaptations bédés, rares sont celles qui ont fait l’unanimité auprès des deux publics. Dans la catégorie littérature de jeunesse, on pourrait citer « Le petit Nicolas » comme référence, adapté d’un scénario de René Goscinny, un maître du genre. Pour ce qui est de ce « Petit Spirou », il trouvera probablement une place de choix auprès d’un jeune public moins exigeant. Date de sortie en Belgique : 27 septembre 2017 Durée du film : 1h26 Genre : Comédie, B.D. Durée : 1h26

1 Commentaire

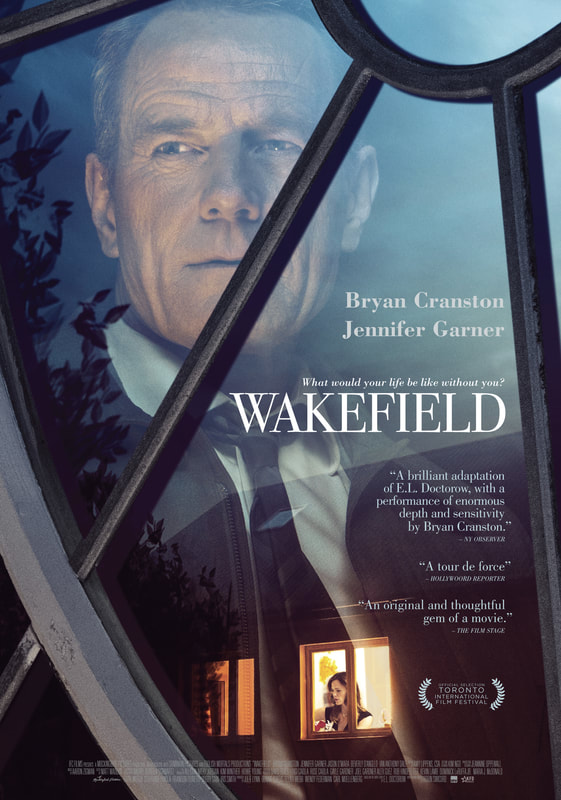

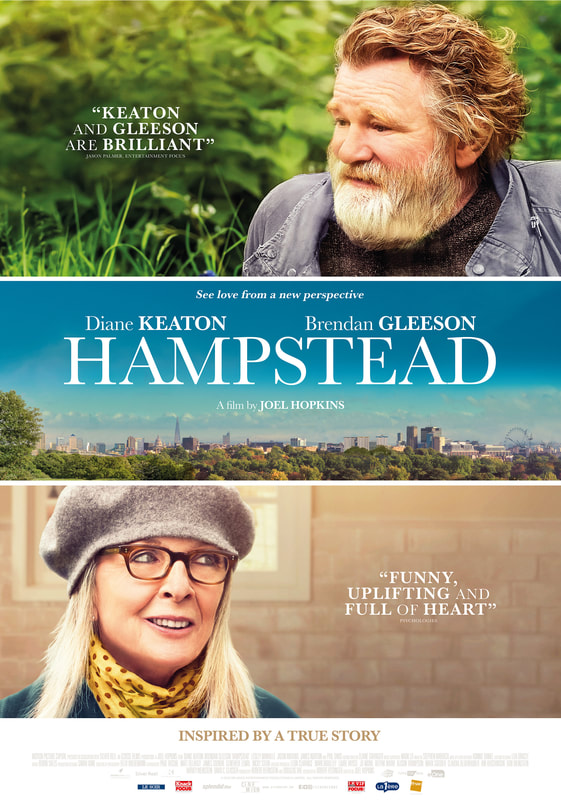

Note du film : 7,5/10 (par Véronique) Résumé du film : Boris et Zhenya sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Zhenya fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Avis : Récompensé par le Prix du Jury lors du dernier Festival de Cannes, « Loveless » (« Faute d’amour » en version française), est un film brut, prenant et émouvant. Un long métrage dur, dans une Russie en déperdition, à l’image de ce couple qui se déchire, se projette dans de nouveaux projets mais n’assume pas leur passé commun… et leur fils. Tous deux tournés vers l’avenir (une nouvelle paternité pour l’un, un nouvel amant argenté pour l’autre), Genia et Boris peinent à communiquer et à se mettre d’accord sur la façon de gérer au mieux leur divorce et tout ce que cela inclus. Vendre l’appartement, se partager la garde d’Aliocha, leur petit garçon de 12 ans, voilà deux sujets houleux pour notre ancien couple qui ne sait peut-être jamais véritablement aimé. Tout semble leur importer... Sauf que si se séparer d’un lieu de vie est plus anecdotique, se renvoyer la garde d’Aliocha ou envisager de le mettre en pension a de lourdes conséquences sur ce tout jeune adolescent en souffrance. En colère contre ses deux parents, le garçonnet pleure toutes les larmes de son corps, dans un mutisme douloureux, que seul le spectateur ému pourra mesurer. Profondément meurtri, Aliocha disparaît le lendemain matin, sans que personne ne s’en aperçoive, du moins, durant de nombreuses heures. Trop occupés à partager la vie de leur nouveau conjoint, les parents d’Aliocha découvrent, un peu tard, son inquiétante disparition… Ce qui nous marque dans la vision du film, c'est qu'aucun des deux parents ne connaît véritablement son enfant : le nom de leur petit camarade de classe et ami, les lieux où il peut passer son temps libre, l’objet de sa fugue, aucune réponse ne leur vient. Trop occupés à se renvoyer la faute, ils s’investissent peu dans les recherches actives menées par une association de disparition d’enfants. La bureaucratie étant bien trop lente, ils n’ont d’ailleurs d’autres solutions que de remettre la vie de leur enfant dans les mains de ces inconnus plus déterminés qu’eux à faire toute la lumière sur cette fugue inopinée. A travers son histoire plutôt convenue, le réalisateur Andreï Zviaguintsev, nous entraîne dans un drame sombre et froid, à l’image de cette Russie peu accueillante et presque robotisée. La noirceur de son sujet, l’égoïsme évident des principaux protagonistes nous renvoient à une réalité qui fait mal à voir. Mais peut-on vraiment blâmer ces parents, égocentriques et peu empathiques ? Au regard de leur passé, on se rend compte qu’eux aussi ont manqué cruellement d’amour (parental ou conjugal) et que leurs fêlures sont aussi vives que celle de leur enfant. Apparemment mariés sans sentiment, ce couple n’a jamais fait que chercher un peu d’amour, ne sachant comment le donner puisque eux même ne l’ont probablement jamais véritablement reçu. Les fautes (ou manques) d’amour sont plurielles et touchent chaque membre de cette famille dysfonctionnante, dans un pays tout aussi bancal. La comparaison avec « Une femme douce », de Sergei Loznitsa est d’ailleurs très tentante pour la présentation de cette Russie en chute libre, où la bureaucratie est excessivement lente. Mais la similitude peut s’arrêter là tant le traitement et le sujet central n’ont finalement que bien peu de choses en commun. Présent sur chaque affiche du film, Aliocha (le jeune Matveï Novikov) est au centre des préoccupations des spectateurs et de plusieurs personnages du film. Son absence ne l’a sans doute jamais rendu aussi vivant aux yeux de ses parents, les incroyables Marianna Spivak et Alexeï Rozin. Subtilement rappelé en début et fin de film par cette petite banderole de chantier ballottant au vent, la disparition d'Aliocha n’est qu’un prétexte pour ouvrir des portes émotionnelles jamais vraiment poussées jusqu’ici par ses personnages principaux. Même si le scénario est plutôt convenu et la réalisation relativement classique, le film parvient à créer une atmosphère presque anxiogène, à interpeller son public et le marquer durablement. La psychologie des personnages est finement amenée et on tente de les comprendre sans jamais non plus les excuser. A travers cette histoire, c’est aussi une société connectée virtuellement mais horriblement individualiste qui est mise en avant, une modernité où l’égoïsme prend sans cesse le dessus alors que la notion de famille n’aura jamais sans doute été aussi importante que dans ses temps de misère et de violence(s) latente(s). Avec « Faute d’amour », le réalisateur de « Leviathan », nous propose un regard toujours aussi acerbe sur son pays sans qu’il ne soit non plus vraiment jugeant. Sa photographie, sa mise en scène et sa bande son subliment ses intentions et nous amènent peu à peu vers un large panel d’émotions. Réussi et remarquablement interprété, le film mérite vraiment son prix obtenu lors de l’édition 2017 du Festival de Cannes et vaut véritablement la peine que l’on s’intéresse d’un peu plus près à ce cinéma sans langue de bois, où mélodrame et réalisme s’entremêlent pour le pire.. et le meilleur. Date de sortie en Belgique : 27 septembre 2017 Date de sortie en France : 20 septembre 2017 Durée du film : 2h07 Genre : Drame Titre original : Нелюбовь Note du film : 8/10 (par Véronique) Résumé du film : Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature… Avis : « Wind river ». Voilà un film assez inattendu qui pourtant, saura surprendre son public. Sa thématique, son casting d’exception, son atmosphère sauront gagner la cause de nombreux cinéphiles avides de belles découvertes. En entrant dans la réserve de Wind River, c’est un pan entier de la société américaine oubliée que nous découvrons et il y a de fortes chances pour que vous aussi, vous en sortiez marqués. Il faut dire que le nom de Taylor Sheridan est déjà le gage d’une belle réussite quand on sait qu’il a scénarisé deux grands films marquants : « Sicario » et « Comancheria ». Avec « Wind River », le réalisateur/acteur/scénariste signe son premier thriller et son premier film notable, même s’il avait déjà réalisé le film d’horreur « Vile » cinq ans auparavant. Mais un bon scénariste fait-il forcément un bon réalisateur ? Pas toujours. Néanmoins, l’Américain démontre que c’est tout à fait possible et nous donne une claque que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Fort de son prix de la mise en scène dans la catégorie « Un Certain Regard » lors du dernier Festival de Cannes, Sheridan peut se targuer de nous livrer un thriller glaçant efficace et intelligent. Derrière cette enquête policière menée dans le Nord- Ouest des USA en pleine saison hivernale, se cache une série d’interpellations incroyables. Au fil des minutes qui s’égrainent, on découvre les conditions de vie des indigènes dans des réserves reculées où personne ne semble vouloir mettre les pieds. On rencontre aussi des jeunes hommes désespérés, qui n’ont que la drogue pour seul refuge, à défaut d’avoir des rêves à concrétiser. C’est que leur environnement hostile n’aide pas à se faire une place et à sortir de la misère dont ils semblent être affublés depuis toujours. Cette thématique, ce n’est pas la première fois que Sheridan l’exploite. Il confie d’ailleurs avoir voulu clôturer une « trilogie de la frontière américaine » commencée dans l’écriture de « Comancheria » et de « Sicario ». Accueillis à bras ouverts par la critique, les films de McKenzie et Villeneuve nous entraînaient tous les deux dans les tréfonds de régions esseulées où la survie, le désespoir et la violence avaient une place de choix. Avec ce drame intimiste, Sheridan nous sensibilise (une fois de plus) aux problèmes rencontrés dans l’Amérique profonde, que beaucoup semblent avoir oubliée. Son western remarquable laisse d’ailleurs une trace en nous comme celles des pas dans la neige de ses décors. La désolation de ses paysages, magnifiée à l’écran, ajoute une dramaturgie aux événements horribles qui se déroulent dans la réserve de Wind River. A la rudesse des terres arides, suit ici l’hostilité du froid glacial qui sévit dans ce Wyoming dévasté par une colonisation dédaigneuse. L’enquête dans laquelle nous sommes vite immergés piétine, les moyens mobilisés sont maigres mais heureusement, on peut compter sur l’humanité d’une poignée de locaux pour faire toute la lumière sur cette étrange affaire. Parmi eux, Cory, un chasseur d’exception, pistant la trace de ce tueur alors que ressurgissent des événements personnels particulièrement douloureux. C’est l’extraordinaire Jeremy Renner qui tient ce rôle à la perfection, sans doute un des plus beaux qui ne lui aient jamais été confiés. Dur et tendre à la fois, son personnage ambivalent prête main forte à une jeune enquêtrice du FBI, la toute aussi performante Elizabeth Olsen. Et pour incarner la population locale, il n’y avait pas de meilleur choix que celui d’acteurs amérindiens tels que Gil Birmingham, James Jordan, Tantoo Cardinal ou encore le jeune Martin Sensmeier. Dans les seconds rôles marquants, on retiendra le personnage de Graham Greene, représentant de la loi pince sans rire et blasé par son métier. Des décors sublimes, un casting au top, un scénario correct (on excusera les quelques raccourcis empruntés et la facilité de l’enquête), on le comprend vite, il n’y a presque rien à jeter dans ce « Wind River » maîtrisé. Les amateurs de l’univers de Sheridan ne seront donc pas déçus du déplacement. Quand aux autres, nous ne saurons trop leur conseiller de s’intéresser d’un peu plus près à son univers cinématographique et de suivre le regard affûté qu’il jette sur cette Amérique à double vitesse, où tous les rêves ne sont pas permis. Date de sortie en Belgique : 20 septembre 2017 Date de sortie en France : 30 août 2017 Durée du film : 1h47 Genre : Thriller Note du film : 7/10 (par Thomas) Résumé du film : Julien est géologue et voyage beaucoup à l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années plus tôt. Un jour, il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un camp en montagne. Julien est déterminé à le retrouver. Avis : Huit ans après « L’affaire Farewell », le réalisateur Christian Carion retrouve Guillaume Canet, l’un de ses acteurs fétiches depuis « Joyeux Noël », pour un premier polar plutôt surprenant dans son ensemble. Sur une trame scénaristique reprenant les bases d’un genre hollywoodien appelé « vigilante », Canet emprunte pour la première fois la route des vengeurs privés, ce qui lui sied finalement bien. Le réalisme dont l’acteur fait preuve pour s’emparer de son personnage est d’autant plus bluffant que ce tournage n’aura duré que 6 jours (Canet étant occupé par la réalisation de son film « Rock’n’roll »). L’acteur vedette fait plus fort que Michel Simon qui, rappelons-le, avait imposé à Sacha Guitry en personne un tournage de « La poison » en prises uniques, ce chef d’œuvre du cinéma français ayant été tourné sur une quinzaine de jours tout au plus. L’autre originalité de « Mon garçon », et non des moindres, c’est que Carion a un peu parodié la méthode Lelouch en ne donnant pas à lire son scenario à son acteur principal. Guillaume Canet a donc suivi son instinct au gré des situations qui se présentaient à lui, reniflant la piste des ravisseurs tel un loup solitaire assoiffé de vengeance. Il en résulte une partition correctement exécutée puisque vécue « en live » par l’acteur plutôt que jouée. Et pour des prises filmées en « one shot », on ne peut que tirer son chapeau à l’acteur et au réalisateur. Aux côtés de la star montante, les seconds couteaux sont tout aussi convaincants. Mélanie Laurent (la Natacha de Dikkenek pour ne citer qu’un seul film) est aussi sublime dans la détresse tandis qu’Olivier De Benoist, dont il s’agit du premier rôle sur grand écran, est parfait dans la peau du rival égocentrique. Du côté de l’image, on relève quelques cartes postales intéressantes soulignant subtilement la solitude du héros et la difficulté pour lui de retrouver son enfant, disparu sans laisser de trace, dans l’immensité de la forêt enneigée. Le réalisateur emmène à plusieurs reprises sa caméra sur les cols de montagnes, à nous en donner le tournis par moments. Pour marquer le contraste entre le passé et le présent, il insère des plans de type « caméra vidéo » dont on découvrira l’utilité pour la construction du récit. Côté son, Carion n’est pas en reste. Dès l’ouverture du film, il plonge le spectateur dans le vif du sujet par le biais du message vocal de l’ex-femme de Julien dont on devine la souffrance. L’ambiance sonore particulièrement stressante s’amplifie au fur et à mesure qu’évolue Julien sur les traces de son garçon. Malgré les qualités citées, tant du point de vue de l’esthétique que du concept, on déplore des lacunes au niveau du scénario qui viennent fragiliser le récit jusqu’à le rendre presqu’invraisemblable. C’est en tout cas l’unique faiblesse de ce film. On croit peu au moment-clé où Julien découvre la voiture qui le mènera à son enfant et cette séquence aurait mérité un travail plus fouillé. Le réalisateur use et abuse d’ellipses pour pallier l’absence de liens narratifs entre certaines séquences porteuses. De même, on aurait aimé en savoir davantage sur le malaise que semble générer le travail des enquêteurs au sein de la société pour laquelle travaille Julien. Ces absences d’informations répétées entraînent au final un sentiment de frustration chez le spectateur, à moitié convaincu par le dénouement de l’histoire qu’on lui donne à voir. Un meilleur travail d’écriture et un quart d’heure de film supplémentaire auraient été nécessaires pour rendre « Mon garçon » à son père mais surtout à la hauteur de l’interprétation de ses acteurs et de sa réalisation qui méritent tout de même un petit détour par la montagne. Date de sortie en Belgique/France: 20 septembre 2017 Durée du film : 1h24 Genre : Thriller, vigilante Note du film : 6,5/10 (par Véronique et François) Résumé du film : Howard Wakefield est avocat et père d’une petite famille modèle de banlieue résidentielle. Victime d’une violente dépression, aussi soudaine que sourde dans son déclenchement, le voilà quittant sa famille pour vivre en ermite… dans le grenier de sa propre maison. D’une petite fenêtre, il regarde sa femme ses enfants réagir à sa disparition, comme on imagine parfois la réaction de ses proches à ses hypothétiques funérailles. À mesure que son sort grandit en proportion, il en commente les conséquences. Avis : Qui n’a jamais rêvé de prendre de la distance dans sa propre vie, de se faire oublier ? Howard l’a fait mais la tournure des événements n’est pas celle qu’il avait imaginé. Après une journée harassante, Howard rentre chez lui. Sur le chemin, une panne de train, une marche et un esprit qui vagabonde… La banalité de sa vie lui revient comme un boomerang et avec elle, une certitude : disparaître quelques heures lui permettrait de prendre une bouffée d’oxygène. Du haut de son garage, Howard observe la vie de famille de laquelle il s’est détaché et se rend compte qu’il manque finalement peu à ses proches. Sur le qui-vive, sa femme (Jennifer Garner) appelle la police, point de non retour d’une situation qui le dépasse. Campant dans son grenier, il est le témoin impuissant d’une vie qui continue sans lui. Amusé, il redécouvre les objets insolites accumulés dans ce débarras de luxe. Son téléphone coupé, son costume ôté, il quitte tout stress lié à son quotidien et semble vivre heureux comme jamais. Ce retour à l’enfance, Howard semble en profiter pleinement, du moins, dans les premiers temps. Voué à lui-même, il devra survivre, faisant les poubelles pour se nourrir, dormant dans un lit de fortune. Le confort n’y est plus mais cela ne semble pas être sa préoccupation principale. Finalement banal, le film joue sans cesse avec ses spectateurs. Les projections de Howard sont mises en scène de façon tragi-comique, ses élucubrations verbalisées nous amusent. On évolue véritablement dans un huis clos avec pour seule compagnie celle de cet avocat coupé du monde. C’est l’extraordinaire Bryan Cranston qui assume ce rôle difficile. Le comédien multi facettes est complètement à l’aise dans cet exercice de style et porte seul l’intrigue de Robin Swicord, scénariste et surtout réalisatrice du film. Adapté de la nouvelle de E.L. Doctorow, « Wakefield », surprend, interpelle, est rempli de promesses mais déçoit dans un final beaucoup trop simpliste. Toute la construction mise en place durant plus d’une heure trente est jetée aux oubliettes sans que l’on ne comprenne pourquoi. La finesse de certains plans, la minutie trouvée dans certains détails (la robe de mariée omniprésente en arrière-plan qui rappelle son engagement), l’écriture impeccable de certains monologues laissent place à une fin précipitée et bâclée. Au final, « Wakefield » vaut le déplacement pour le jeu de son comédien principal et pour l’idée novatrice (quoique inaboutie) du long-métrage. Pour le reste, attendez peut-être une sortie télévisée pour apprécier pleinement ce drame audacieux mais paresseux. Date de sortie en Belgique : 20 septembre 2017 Durée du film : 1h46 Genre : Drame Note du film : 6/10 (par Véronique) Résumé du film : En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous. Avis : Sorti en France il y a presque un mois et présenté à Cannes en mai dernier, « Les proies » de Sofia Coppola était un film attendu. De « Virgin Suicides » a « Bling ring » en passant par « Lost in translation » ou « Marie-Antoinette » , la réalisatrice a su démontrer à plusieurs reprises qu’elle avait une touche, un regard et un univers cinématographique des plus intéressants. Avec sa nouvelle adaptation du roman de Thomas P.Cullinan, parvient-elle à nous faire oublier celle de Don Siegel ? Oui et non. Son casting et son savoir faire en faisaient l’un des films les plus convoités de la rentrée. Pour certains, un nouveau S. Coppola est comme le Beaujolais nouveau : un incontournable qu’il faut déguster dès sa mise à disposition. Mais les retours de Cannes nous laissaient déjà interrogateurs : revisite novatrice ou film secondaire ? Pourtant récompensé par le Prix de la mise en scène, « Les proies » continuent de diviser les opinions. Et on comprend à présent pourquoi. Si on lui reconnaît quelques beaux atouts, « Les proies » version 2017 n’égale pas celle de Siegel. Différentes (et complémentaires à la fois), les deux visions de cette même histoire ont tantôt une atmosphère palpitante et angoissante ou une présentation plus sommaire de l’intrigue romanesque. Dans la version de 1971, on découvrait un Clint Eastwood charismatique, manipulateur, inquiétant. Le réalisateur américain avait choisi le point de vue du Nordiste John MacBurney, blessé et secouru par les jeunes pensionnaires d’une grande bâtisse. D’abord craint, le soldat use de son charme et sème la zizanie entre toutes ces femmes avides d’attirer son regard et sa convoitise. La suite, vous la connaissez sans doute. Si l’intrigue de base est presque totalement respectée, l’approche de Coppola est par contre toute autre. La jeune réalisatrice opte pour un regard plus féminin (logique direz-vous) et nous propose de découvrir cette histoire à travers ses héroïnes : la directrice Martha Farnworth (Nicole Kidman), son assistante Edwina (Kirsten Dunst, chère à la fille Coppola puisqu’elle collabore ensemble pour la quatrième fois) et les jeunes pupilles Alicia, (Elle Fanning qui avait déjà tourné dans « Somewhere »), Jane (Angourie Rice) Marie (la géniale Addison Riecke), Emily (Emma Howard) et Amy (Oona Laurence) celle par qui tout commencé. Naïves, les fillettes sont d’emblée acquises à la cause du soldat blessé, le bien moins inquiétant Colin Farrell. Difficile de faire oublier la prestation d’Eastwood et le climax qui régnait dès les premières minutes du film de 1971. Frivolité, séduction, concurrence, désir (sexuel) s’invitent dans cette demeure isolée au milieu d’une campagne où grondent les canons et les coups de fusil. Entre chasteté et péché, il n’y a qu’un pas. Chacune des jeunes femmes du pensionnat aura une attitude différente face à la présence de ce nordiste, à présent à leur merci. Plus ennuyeux (n’ayons pas peur des mots), « Les proies » de Coppola est un film très scolaire et trop classique dans sa mise en scène. La qualité indiscutable de son casting, sa photographie impeccable et ses décors minutieux ne parviennent pas à nous convaincre totalement. Le matériau de base aurait pu être exploité de façon bien plus singulière par la géniale réalisatrice… et c’est donc pour nous une vraie déception. Néanmoins, les aficionados du cinéma de Coppola y retrouveront certains thèmes et traitements qui lui sont chers et ne bouderont pas pour autant leur plaisir. Long métrage fidèle à sa filmographie, « Les proies » version moderne (et beaucoup plus féministe) aura également eu le mérite de nous faire (re)découvrir son adaptation précédente et d’entamer quelques débats sur cette nouvelle lecture d’une histoire dramatique, bien plus complexe qu’il n’y parait. Date de sortie en Belgique : 20 septembre 2017 Date de sortie en France : 23 août 2017 Durée : 1h33 Titre original : The beguiled Note du film : 8/10 (par François) Résumé du film : Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, perturbant leur tranquillité. Avis : Rarement nous étions sortis aussi divisés de la vision d’un film ! Votre serviteur s’est senti déstabilisé, encore sous le coup de l’émotion et agréablement surpris par ce déluge de fureur. Le sentiment d’avoir assisté à une leçon cinématographique en didactique psychiatrique n’est pas loin, c’est dire! Enfin un film qui ose sortir des sentiers battus, et c’est un doux euphémisme ! Autant vous avertir en préambule, ce film n’est pas à montrer à tout le monde tant il est …particulier! D’ailleurs, la bande annonce est trompeuse car nous avions cru à tort percevoir beaucoup de l’intrigue. En fin de compte, nous étions assez loin de savoir ce que nous allions trouver ! Le dernier film de Darren Aronofsky (« Black Swan », « The Wrestler », « The Fountain » et de « Requiem for a Dream » - pour ne citer que les plus mémorables) est construit dans sa première partie à la manière d’un huis clos malsain et hélas un peu longuet où quelque chose d’inquiétant semble sommeiller puis gronder. La symbolique est très importante et certains spectateurs apprécieront grandement les nombreuses références éparses disséminées dans « Mother ! ». Film assurément tortueux, certains détails passeront peut-être inaperçus mais concourent à la tonalité du film. Ainsi, les protagonistes n’ont aucun nom : Jennifer Lawrence est la mère, Javier Bardem est un poète célèbre, Ed Harris est un médecin et Michelle Pfeiffer est l’épouse de ce dernier. Comme dans un rêve éveillé, leur présence et les interactions entre eux et les personnages joués par Javier Bardem et Jennifer Lawrence sont étranges…c’est un peu comme si tout ce petit monde évoluait dans un rêve éveillé. La sensation que ressent le spectateur est dérangeante. D’ailleurs la maison, elle-même, semble vivre et nous apparait organique. Le sang, les murs et la cave sont autant de « preuves » de son existence. Plus le film de Darren Aronofsky avance et plus le calme apparent cède la place à un climax anxiogène pesant. « Mother ! » est avant tout une métaphore de la création artistique où « l’inspiration » semble être le maitre mot. Le réalisateur parvient à développer habilement plusieurs notions liées à la paranoïa de l’héroïne en rendant réel les tourments de celle-ci et notre empathie se veut acquis à sa cause. Heureusement, la dimension horrifique ne prend que rarement le pas sur le fantastique même si parfois la frontière est ténue. Les amateurs de Rod Serling et de sa fameuse «Quatrième Dimension » pourraient y voir de nombreux points communs lorsque l’on évoque la détresse de l’héroïne. Aussi, les émotions ressenties par le spectateur lui rappelleront peut-être les épisodes les plus « sombres » de cette formidable série. Nous assistons impuissant à la libération des angoisses sourdes qui grondent dans la psyché de la jeune femme pour déferler avec violence à l’écran tel un cataclysme digne d’une scène de l’Apocalypse. D’ailleurs, certains ont perçu une dimension biblique. C’est peut-être aller un peu loin quoique ce délire psy(chiatrique ?) est emprunt de croyance autour de la figure du poète « créateur ». La fascination dont ce dernier jouit semble commuer en foi profonde et ne cesse de grandir en un final gargantuesque dévorant de sa fureur tout sur son passage. Jamais nous n’avons vu de réalisateur aller aussi loin dans ce processus de destruction intérieur. Vous l’aurez compris en lisant ces quelques lignes, parler de ce film est extrêmement difficile tant cette œuvre tient de la métaphysique, du psychologique et de la symbolique. Ce qui est certain, c’est que vous aimerez ou vous détesterez mais il ne vous laissera pas indifférent ! Le réalisateur nous livre avec « Mother ! » un film audacieux, tortueux, organique et viscéral où la démence semble être le fil rouge. Loin d’être parfait, il saura pourtant marquer durablement les esprits tant sa fureur est dévastatrice ! Gageons que vous vous rappellerez longtemps de ce final, exemple type d’un crescendo baroque où le désenchantement moral est total ! Date de sortie en Belgique/France : 13 septembre 2017 Durée du film : 2h02 Genre : Thriller psychologique Note du film : 5,5/10 (par Véronique) Résumé du film : A Hampstead en Angleterre, l'américaine Emily Walters ne parvient pas à s'intéresser aux choses qui compte comme son appartement, ses finances et même son fils. Malgré les encouragements de son amie Fiona, elle ne veut pas admettre que sa vie va à vau-l'eau. Avis : Joël Hopkins aime former des duos d’acteurs emblématiques. Après « Duo d’escrocs » avec Pierce Brosnan et Emma Thompson et « Last Chance for love » avec Dustin Hoffman et… Emma Thompson, il réunit sur nos écrans l’élégante Diane Keaton et l’Irlandais Brendan Gleeson. Dans la même veine que ses deux derniers longs métrages, « Hampstead », est une petite comédie sympathique où on se prend de tendresse pour ses deux héros a priori mal assortis. Si l’occasion de retrouver ces deux acteurs au potentiel sympathie énorme est judicieuse, la mise en scène et l’histoire ne révolutionnent absolument pas le genre. Coloré, résolument positif, le film se veut léger et bienveillant. L’atmosphère de Hampstead est joliment retranscrite sur l’écran : les couleurs sont vives, les fleurs nombreuses et les sourires se comptent par centaines mais ce côté ultra net est beaucoup trop superficiel ! Poétique et romantique, l’histoire d’Emily et Donald est tout ce qu’il y a de plus classique et on peine à donner du crédit à cette histoire convenue d’avance. De leur première rencontre au combat de sauvegarde du logis de Donald, il n’y a qu’un pas. Cette connivence bien (trop) vite née entre l’ancienne bourgeoise et le gentil paria, on la voit arriver dès les premières minutes du film. Après une installation des personnages un peu cocasse, le film continue sa route dans les bosquets fleuris, nous entraînant ça et là dans des petites scènes touchantes où l’indulgence est au rendez-vous. Peu importe le passé et le mode de vie de chacun, ce qui compte, c’est la qualité du moment présent… Malheureusement, le film ne parvient pas à nous faire décoller et nous laisse observer cette romcom colorée sans oublier la distance de l’écran. Très esthétique, le film de Joel Hopkins est acidulé mais manque cruellement de corps. Pourtant, Brendan Gleeson assume son rôle d’ermite bourru et Diane Keaton joue la bourgeoise amusée de façon honorable. On ne peut pas dire que la faute vient du casting ou de l’interprétation. Le problème réside essentiellement dans la monotonie que nous propose le film, additionné au manque d’audace de la part de son scénariste (Robert Festinger) et de son réalisateur. Sans surprise, « Hampstead » nous présente une belle carte postale colorée mais manque cruellement de mordant. Si en substance, on trouvera peut-être une petite critique de la société actuelle (où l’argent et les apparences semblent plus importants que tout le reste), la démarche n’est clairement pas d’interpeller son spectateur mais bien de simplement le divertir. Par moment beaucoup trop simpliste (on pense à ces démarches judiciaires entreprise par Emily et Donald pour défendre son droit de propriété), le film n’a pas l’exubérance de ses personnages principaux et c'est bien dommage! Cette gentille romance, inspirée de l’histoire vraie d’ Harry Hallowes, est une jolie occasion de retrouver Diane Keaton et Brendan Gleeson. Mais mis à part ces jolies retrouvailles, on ne peut pas dire que « Hampstead » marquera ses spectateurs et moins encore cette année 2017 au cinéma. Date de sortie en Belgique : 13 septembre 2017 Durée du film : 1h42 Genre : Romance Note du film : 8 ,5/10 (par Thomas) Résumé du film : François Foucault, la cinquantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, l’un des plus prestigieux établissements scolaires de Paris. A la suite d’un malentendu, il se voit obligé d’accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue. Il va alors être confronté à nombre de perturbateurs. Avis : Voilà une bonne surprise de rentrée pour le cinéma français qui était un peu en perte de vitesse ces derniers temps. Olivier Ayache-Vidal, scénariste-réalisateur, n’a jusqu’ici pas fait beaucoup parler de lui, si ce n’est dans le domaine du film documentaire. La réussite de cette œuvre devrait désormais lui ouvrir de nouvelles portes sur le cinéma de fiction. A partir d’une thématique déjà exploitée au cinéma (on se souvient par exemple d’un Gérard Depardieu touchant en prof de banlieue dans « Le plus beau métier du monde »), Olivier Ayache-Vidal parvient à dresser un état des lieux moderne de l’enseignement dans les banlieues, même si celui-ci semble hélas ne pas avoir beaucoup évolué. Le cinéaste qui s’est lui-même immergé dans cet établissement scolaire pour palper l’ambiance et construire ses personnages offre à ceux-ci des perspectives humaines intéressantes sans pour autant sombrer dans la traditionnelle leçon de morale. Denis Podalydès (de la Comédie Française, comme le souligne chaque générique de films) retrouve enfin un premier rôle à la hauteur de son talent. L’acteur est absolument convainquant dans ce rôle de prof qui va très vite revoir ses prétentions et ses exigences une fois précipité dans un milieu « sous-scolarisé » qu’il ne connaît pas. Croyant détenir la science exacte, ce professeur apprendra de cette expérience autant que ses disciples. Ceux-ci sont tout aussi crédibles, et pour cause puisque recrutés sur les lieux mêmes de l’action. Le jeu de ces jeunes acteurs est plus que naturel, ce qui fait que rien ne sonne faux hormis les mauvaises notes des élèves dans le film. Côté salle des profs, le cinéaste a également fait appel à des acteurs inexpérimentés, ce qui aide sans doute à souligner l’authenticité de son propos. La mise en scène est plutôt classique mais jamais ennuyeuse. Certaines scènes sont drôles par elles-mêmes et sans user d’artifices, les sourires s’esquissant souvent en l’absence de dialogues ou au départ de réflexions estudiantines maladroites. D’autres séquences, plus graves, invitent à la réflexion. On pourrait reprocher à Olivier Ayache-Vidal d’avoir utilisé certains codes déjà vus au cinéma : le prof célibataire qui vit pour son métier et qui va flirter avec une collègue, l’élève crétin qui va se révéler in fine pas si idiot, etc. Son film a néanmoins le mérite d’ouvrir une nouvelle brèche en matière de pédagogie et on a envie de croire à la philosophie qui s’en dégage. Date de sortie en Belgique/ France : 13 septembre 2017 Durée du film : 1h46 Genre : comédie dramatique Note du film : 7/10 (par Véronique) Résumé du film : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne « La Chinoise » avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi incompris qu’incompréhensible. Avis : Ses bandes annonces ont fait sourire plus d’un cinéphile. « Le redoutable » de Michel Hazanavicius était très attendu. Présenté à Cannes au printemps dernier, il a divisé la presse et le fera sans doute encore. Le voici à présent dans nos salles, livré en pâture à un public avide de découvrir les frasques du célèbre cinéaste français. Ce coup de projecteur illumine-t-il le 7ème art comme espéré ? On peut répondre par l’affirmative car s’il souffre de quelques petites longueurs, le film vaut le coup d’œil, ne fut-ce que pour la prestation bluffante de Louis Garrel. Découpé en différents chapitres, le dernier long-métrage de Michel Hazanavicius n’est pas une ode au cinéma de Godard. Son biopic dramatico-humoristique est plutôt une présentation sommaire du déclin du metteur en scène français, incompris et incompréhensible dans ses choix post 1968. Après les succès populaires de « Pierrot le fou » ou du « Mépris », le réalisateur prend un tout autre chemin et se lance dans un cinéma davantage politique… et plus improvisé. Controversés, ses films ne sont plus le reflet de son génie mais plutôt une démonstration de son égocentrisme sur fond de scénario blaffard. Non, Godard n’est plus ce qu’il était. Et c’est ce choix de présentation qui a ici été fait. Durant près de deux heures, la fabuleuse Stacy Martin, sa femme Anne dans le film, nous racontera comment son admiration pour Godard est tombée en désuétude. De « Wolfgang Amadeus Godard » à « Tuer Godard » en passant par « Pierrot le mépris » « Premier des Mohicans » ou « Mao, c’est pas du chinois », les titres donnent déjà le ton des différentes parties de ce biopic insolent. Inspiré du livre d’Anne Wiazmsky, l’histoire nous entraine de la fin de l’année 1967 à mai 1969, période où Godard se cherche, s’égare, s’isole. Très esthétique, « Le redoutable » est rempli de petites trouvailles appréciables, même si leur redondance les ternissent peu. Vous en reprendrez bien un petit peu ? Les expérimentations narratives d’Hazanavicius nous font sourire ou nous touchent. Le doublage d’Anne et Jean Luc sur « La passion de Jeanne d’Arc » est l’occasion de comprendre leurs sentiments profonds, le jeu négatif/couleurs apportent un esthétisme intéressant alors que la critique imagée de la nudité au cinéma amuse… « Je n’aime pas les vieux, alors quand je me sens vieux, je ne m’aime pas ». Les phrases cinglantes et les confidences face caméra de Godard font le sel de cette tragi-comédie hors norme. Présentées dans les divers extraits du film, certaines répliques marquent et amusent réellement le public de ce cinéaste sympathique devenu complètement antipathique au fil des mois. Celui qui se dit vouloir être à l’écoute du peuple n’est finalement qu’à l’écoute de lui-même, et le film est l’occasion de le mesurer véritablement. La force du film vient incontestablement de son acteur principal ! Louis Garrel EST Godard. De sa diction à ses expressions, le comédien prend tout et nous le propose avec un réalisme époustouflant. Si Godard était l’incarnation de la Nouvelle Vague, Louis Garrel est celle de son maître à penser. Maladroit, drôle, désagréable, déplaisant, fermé ou investi, il jongle avec le panel de sentiments de son personnage de façon plus que concluante. Godard a reçu le César d’honneur en 1987. Trente ans plus tard, Louis Garrel aurait pu assurément recevoir celui de l’interprétation masculine ! Avec sa réalisation pop (et presque rock & roll), Hazanavicius nous fait vivre une expérience marquante où la rupture politique se conjugue à celle de l’univers cinématographique de son principal protagoniste. Lent, « Le redoutable » s’étire parfois un peu trop et aurait gagné à aller droit au but. Les errances dans la reconstitution d’époque sont appréciables mais l’ennui s’invite dans les rues de Paris ou sur les hauteurs de Cannes, dommage ! « A quoi sert d’avoir inventé le cinéma parlant si c’est pour ne jamais rien dire ? » Depuis « The artist », couronné du succès qu’on lui reconnait, le réalisateur des OSS a su se renouveler, et démontre une fois encore que la maîtrise de son sujet est presque totale. Avec « Le redoutable », Hazanavicius désacralise un mythe, c’est indéniable. Mais il marque aussi un nouveau bon point dans sa filmographie (presque) sans faute et démontre qu’innover dans le cinéma français est encore bel et bien possible ! Date de sortie en Belgique/France : 13 septembre 2017 Durée du film : 1h47 Genre : Biopic |

|