|

Résumé du film : Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. Note du film : 6/10 (par François) Avis : Quand le scénariste et producteur Richard Curtis (« Love actually », « Good Morning England ») propose un projet à priori original (nous y reviendrons) à Danny Boyle (« Trainspotting », « Slumdog Millionaire »), on se dit qu’on ne risquera pas de s’ennuyer ! Et même si c’est (en partie) vrai, on ne peut s’empêcher de penser qu’ils auraient pu aller plus loin et apporter un supplément d’âme à l’ensemble. All Together Now Bien que l’idée d’une amnésie collective concernant un chanteur séduise sur le papier, celle-ci n’est pas neuve ! Souvenez-vous, c’était en 2006, et, à l’époque, Fabrice Luchini se débattait comme un beau diable auprès des gens pour leur demander si le nom de Johnny Halliday leur était familier. Et depuis, rien n’a vraiment changé si ce n’est que la plus grande star de rock française a été remplacée par le plus grand groupe britannique ! Aux commandes, le réalisateur britannique Danny Boyle s’est amusé à imaginer un monde dans lequel les « Beatles » recherché sur Google renvoient aux scarabées et non au célèbre Fab Four ! C’est drôle et le film contient un bon nombre de belles idées de ce genre. Conquis par l’acteur britannique Himesh Patel- dont c’est le premier rôle au cinéma mais qui chante pour l’occasion, le réalisateur ne tarit pas d’éloges sur son acteur : "C’est comme si c’était la première fois que j’entendais cette chanson que pourtant je connaissais et que j'adorais. Il se l’était complètement approprié. Il était à la fois humble avec la chanson des Beatles et s’en était en même temps complètement affranchi. On était loin d’une version karaoké améliorée, il en avait fait quelque chose de très personnel, comme si la chanson était de lui". Le reste du casting enchante tout autant puisque même Ed Sheeran nous touche dans son premier rôle au cinéma après des apparitions dans « Birdget Jones Baby » et la célèbre série « Game of Thrones ». Et que dire de l’atout charme du film ? La délicieuse Lilly James qui n’a aucun mal à retenir l’attention du héros, tout comme la nôtre ! Pétillante et spontanée, chacune de ses apparitions apporte un souffle de fraicheur bienvenu au récit. All My Loving Avec un tel casting devant la caméra de Danny Boyle, on passe véritablement un chouette moment de cinéma. Quant à la réalisation, celle-ci ne souffre d’aucune critique ! Le metteur en scène filme les performances de son acteur avec le recul nécessaire pour admirer le travail effectué par Himesh Patel ! Ce dernier chante et joue de la guitare sans dénaturer l’œuvre des Beatles. Nous n’avons eu qu’une envie au cours de la vision du film : ressortir notre collection de vinyles pour prolonger ce plaisir ! On sent de la part du réalisateur et du comédien une profonde fascination pour les Beatles et leur empreinte sociétale bien retranscrite à l’écran. Do You Want to Know a Secret ? Pourtant, tout n’est pas toujours rose dans l’univers des « Quatre garçons dans le vent ». En fait, le seul véritable défaut est le traitement de l’histoire qui souffre d’un classicisme plombant et d’une relation amoureuse dont les enjeux ont été maintes fois vus jusqu’ici et perdent donc tout intérêt. Pire, ils finissent même par agacer tant nous avons envie de voir autre chose ! A la lecture du résumé, nous étions pourtant très enthousiaste et imaginions un scénario à la folie douce qui s’autoriserait quelques initiatives audacieuses. Hélas, quand nous croyons les voir apparaitre à l’écran, la magie s’arrête pour laisser place à un essai non transformé. C’est d’autant plus frustrant qu’on imagine fort bien toutes ces possibilités ! Hélas, ce n’est pas ce qui a été retenu. Finalement, avec « Yesterday » nous avons vu un film sympathique, bien réalisé et très bien joué dont la folie attendue n’a pas su être retranscrite à l’écran. Au demeurant, vous passerez un moment de divertissement très honnête avec cependant un petit manque en bouche… Manque comblé par une écoute attentive du célèbre groupe et par votre imagination comblant ce qui aurait pu être ! Date de sortie en Belgique : 26 juin 2019 Date de sortie en France : 3 juillet 2019 Durée du film : 1h57 Genre : Comédie romantique

0 Commentaires

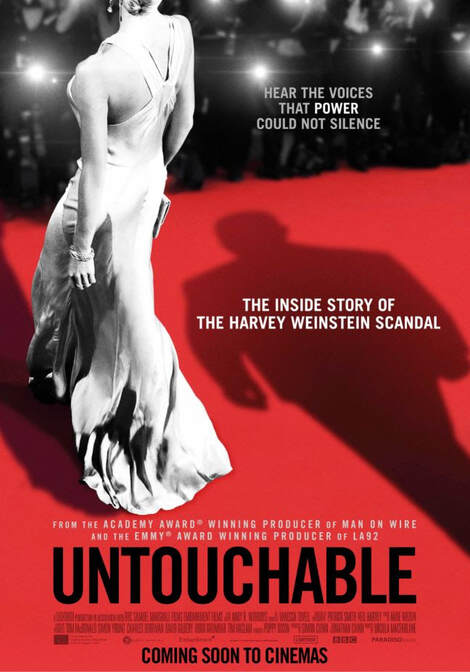

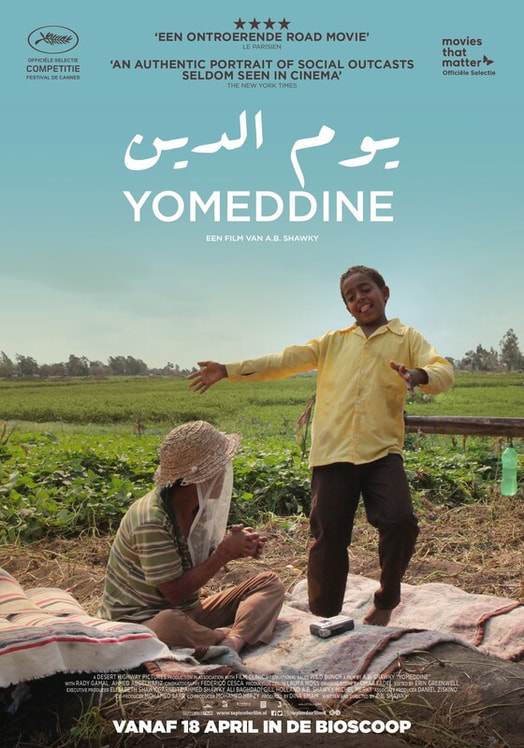

Résumé du film : Et si un enfant issu d’un autre monde s’écrasait sur Terre et, au lieu de devenir un héros pour l’humanité, s'avérait être une entité sombre et mortelle ? Avec L’Enfant du Mal, le créateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie et d’Horribilis présente une approche terrifiante, subversive et radicale d’un nouveau genre : le film de super-héros horrifique ! Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Qu’il est étrange d’entrer dans le film hybride de David Yarovesky, mutation cinématographique du genre horreur et celui de super héros. Un exercice de style assez déroutant, parfois plaisant mais très vite insuffisant que l’on découvre avec curiosité et dont il est difficile de dire si on l’a ou non aimé… Semblant planter le décor d’une licence dont on craint de trop nombreuses suites, « Brightburn, l’enfant du mal » allume une petite étincelle qui se dirige vers le tonneau de poudre des films d’horreur peu conventionnels, un (nouveau) style qui pourrait bien tout ravager sur son passage pour peu que le public réponde présent et apprécie ce nouvel emballage. Brandon, le mal incarné. Tout commence par une belle nuit étoilée dans la campagne d’un village du Kansas : Brightbun. Alors qu’ils tentent de concevoir un enfant, Monsieur et Madame Breyer découvre un petit garçon et le recueillent sous leur toit. Les années passent et même si le petit Brandon semble hyper précoce et particulièrement intelligent, personne ne suspecte chez lui un comportement anormal. Mais à l’adolescence, les hormones du petit gars commencent à le titiller et ses super-pouvoir à se développer. Force démesurée, capacité de voler, le fils spirituel de Superman commence gentiment à nous faire flipper… tout comme cette voix qui lui commande de conquérir le monde et l’inciter à tout faire péter… A travers son schéma narratif usuel, « Brightburn, l’enfant du mal » suit une trajectoire toute tracée vers un final que chaque spectateur a déjà pu deviner. Alors que le dernier chapitre pousse tous les curseurs vers le haut, ses débuts prometteurs laissaient supposer une construction réfléchie et novatrice de la naissance d’un nouveau mythe que l’on n’avait pas vu arriver. Mais malheureusement, la tentation de faire sursauter les ados dans leurs fauteuils et leur faire passer une nuit blanche l’a emporté sur l’intention d’installer un décorum et un univers inédits. Les jump-scare s’enchaînent, les absurdités aussi et on assiste impuissant au déclin d’un scénario original (signé par les cousins Gunn) qui n’esquisse plus que des bribes d’idées souvent mal traitées. Si on apprécie le répertoire éclectique du film et ses références aux grands films de genre, on regrette ce côté série Z trop appuyé et son inconsistance sur la durée. La naissance de Jackson A. Dunn S’il a déjà quelques lignes sur son CV, Jackson A. Dunn prend une place de choix dans le film de David Yarovesky et assume sa prestation jusqu’au bout. Inquiétant bien avant de développer ses super compétences, l’adolescent se transforme progressivement, passant du rôle d’ado renfermé à celui de super-méchant aux yeux ardents. Tuant tous ceux qui entravent son passage, le garçon ne fait aucune concession et permet ainsi au long-métrage d’offrir quelques scènes de slasher bien senties. Puisant ses idées dans l’univers des Comics, « Brightburn, l’enfant du mal » n’est pas totalement inintéressant mais s’adresse à un public averti et peu exigeant. Déroutant, se perdant sur le chemin d’une créativité qui perd vite de son intensité, le film aux effets spéciaux exacerbés est un essai à moitié transformé, un entrainement qui semblerait pouvoir aboutir sur une nouvelle division où extraterrestres super puissants viendraient prendre possession d’une Terre déjà en perdition. Une fausse bonne idée que l’on espère ne pas voir se développer… Date de sortie en Belgique/France : 26 juin 2019 Durée du film : 1h30 Genre : Horreur/Super héros Résumé du film : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet… Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Attendu comme le Messie par un large panel de fans, redouté par d’autres, éveillant la curiosité des derniers, le quatrième volet de « Toy Story » a su, dès son annonce, susciter bien des réactions. C’est qu’après avoir terminé sa trilogie en beauté, les célèbres studios Pixar avaient-ils encore quelque chose à nous raconter ? La boucle semblant avoir été bouclée avec le départ d’Andy pour l’université et l’héritage des jouets confié à la jeune Bonnie, rien ne laissait présager le retour des nos jouets préférés après tant d’années. Mais c’était sans compter sur l’envie de remettre un coup de lampe de bureau sur la saga animée qui, en son temps, avait su révolutionner le monde du septième art de façon inespérée. Prêts à vous aventurer dans un nouvel opus post-trilogie ? Attachez vos ceintures, prenez votre souffle et plongez dans un dernier épisode familial particulièrement nostalgique… Un nouvel ami Neuf ans ont passé depuis notre départ du monde enchanté des jouets dans lequel nous avons évolué durant de nombreuses années. Andy a bien grandi, Bonnie aussi et plus rien n’est pareil dans le monde de Woody et ses nombreux amis. Délaissé une grande partie du temps dans la penderie, le célèbre cowboy a vu Jessie devenir la sheriff en chef du village animé mais ne parvient malgré tout pas à déléguer les missions de sauvetage aux autres petits jouets. Inquiet pour la jeune Bonnie, qui fera bientôt ses premiers pas dans les classes de maternelle, le cowboy amical assiste à un événement inédit: la création de Fourchette (Forky), un jouet/doudou créé de toutes pièces par des déchets. Bien décidé à retrouver les corbeilles à papier dont il est issu, ce nouveau petit personnage aura bien du mal à comprendre son nouveau statut et notre bon Woody profitera d’un petit tour en mobile home pour initier ce jouet/déchet à son nouveau rôle et lui permettre ainsi d’intégrer la jolie famille créée au fil du temps par des jouets issus d’univers si différents. Particulièrement drôle dans son running gag, Fourchette n’est pourtant pas la seule nouvelle rencontre que Woody et ses amis vont faire dans ce dernier volet. Les nouvelles (folles) aventures des jouets de plastique permettront ainsi aux scénaristes de la fameuse licence de réussir le compromis de reprendre les bonnes vieilles ficelles des précédents opus et d’exploiter également de nouveaux terrains de jeux. La cité des jouets perdus Sorte de best of de tout ce que la franchise a accompli de mieux, « Toy Story 4 » s’ouvre pourtant sur des images bluffantes de réalisme qui donnent d’emblée le ton et contextualisent au mieux son propos. Permettant de comprendre l’absence du troisième volet de la saga de La Bergère (appelée Bo), ce petit prologue résume à lui seul l’idée générale de ce « Toy Story 4 » réalisé par le co-scénariste de "Vice-Versa", Josh Cooley : nos jouets ont-ils une espérance de vie ? Que deviennent-ils une fois sorti de notre vie ? Si l’animation reste indéniablement le point fort des célèbres studios, l’histoire mélancolique qu’ils mettent cette fois en avant est assurément ce qui fait de ce quatrième volet un film intéressant et intelligent. D’aventure en aventure, la team de notre bon vieux Woody se retrouve catapultée à Gran Basin où les parents de la petite Bonnie font une escale bien méritée. Fort heureusement d’ailleurs car le célèbre cowboy a sauté par-dessus bord du mobile home pour sauver le suicidaire Fourchette, bien décidé à en finir avec sa nouvelle vie de jouet. Après tout, n’est-il pas simplement un déchet ? Dans leurs pérégrinations, notre nouveau tandem de vieux jouet délaissé et nouvel ami fabriqué vont retrouver Bo et ses trois brebis mais aussi faire la rencontre de jouets anciens ou de peluches de fête foraine totalement déjantées, un programme haut en couleur qui amusera les plus jeunes spectateurs et livrera un joli message aux adultes nostalgiques de cet univers polychromé et enchanteur. Une version française s’il vous plait Découvert en 1995 sur nos grands écrans, « Toy Story » s’inscrit sans conteste dans la lignée des films familiaux par excellence. Montrées à nos générations suivantes, nous avons toujours pris un réel plaisir à redécouvrir les aventures de Woody, Buzz, Zig Zag, Rex et compagnie dans sa version française. C’est donc tout logiquement que nous nous sommes plongés dans ce quatrième épisode en VF, afin de retrouver les voix doublées de notre adolescence, de reprendre un peu de cette nostalgie perdue et frissonner aux premiers mots prononcés. Si certains inconditionnels ont repris du service (Jean-Philippe Puymartin pour Woody et Richard Darbois pour Buzz), d’autres ont pris la relève (comme Audrey Fleurot qui double La Bergère) ou fait leur apparition et nous faire largement rire par leur formidable prestation (on pense à Jamel Debbouze et Franck Gastambide dans le duo Ducky/Bunny, à Pierre Niney en Fouchette ou l’hilarant Marc Arnaud pour Duke Caboom). En prenant le plaisir indéniable de retrouver nos petits amis animés, deux sentiments s’affrontent : la déception de voir le panel d’anciens personnages secondaires totalement sous-exploité et d’un Buzz l’éclair presque effacé mais aussi celui de découvrir avec grand plaisir une série de nouveaux personnages attachants et excessivement drôles, à commencer par l’hilarant Duke Caboom qui devient assurément notre nouveau jouet préféré ! De la nostalgie, des rires et des larmichettes. Mais évoquons à présent ce qui fait de ce « Toy Story 4 » un bon prolongement de la trilogie initiale mais aussi un film un chouïa décevant. Dans les bons points, nous relevons cette magnifique animation qui ( était-ce encore possible?) monte d’un cran et devient de plus en plus réaliste malgré un souhait de coller à l’atmosphère d’antan. A cela, nous ajoutons l’humour bien senti, des répliques franchement drôles et un nouveau bestiaire ludique qui entre dans le petit monde de Woody avec délicatesse. Nous applaudissons aussi l’idée de creuser un peu plus la psychologie de nos petits personnages favoris (la voix intérieure de Buzz et de Woody, la douleur de se séparer de son enfant et d’être relégué au second plan mais aussi la façon dont certaines vont négocier leur fin de vie de jouet moins cliquant) mais aussi de montrer combien un jouet sans enfant est un jouet qui n’a rien vécu encore. Mais à côté de tout cela, on regrette une deuxième partie plus dynamique resserrant un peu trop son intrigue, la répétition scénaristique d’éléments vus antérieurement (Fourchette sait que c’est un déchet et pas que c’est un jouet alors que Buzz l’éclair était persuadé d’être un vrai ranger de l’espace; Woody va à nouveau sauver les autres jouets), la mise en avant de personnages féminins (la nouvelle tendance « féministe » du moment ?) pourtant moins truculents que d’autres nouveaux comparses de jeu et, nous l’avons dit plus haut, la sous-exploitation des personnages emblématiques que nous étions heureux de retrouver. Quatorze ans nous séparent depuis la première découverte du « Toy Story » de John Lasseter mais depuis, qu’est-ce qui a changé ? Pas grand-chose… et ce n’est finalement que tant mieux car l’esprit familial, l’humour et l’innovation répondent toujours présent pour le plus grand bonheur de plusieurs générations de spectateurs. Reprenant tout ce que l’on a aimé dans sa trilogie initiale et l’agrémentant d’un peu de nostalgie, de psychologie et d’émotions, ce « Toy Story 4 » devrait cette fois être un réel adieu au petit monde coloré avec lequel nous avons tous grandi le sourire aux lèvres et le cœur en bandoulière. Date de sortie en Belgique/France : 26 juin 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Animation Résumé du film : Sur le point de finir le lycée, Molly et Amy, élèves modèles, décident de profiter pleinement de leur jeunesse en rejoignant la bande des élèves cool. Déterminées, elles se donnent pour mission de rattraper quatre années en une seule nuit où toutes les règles seront bannies. Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Disponible sur Netflix en France et dans nos salles en Belgique, « Booksmart » est la comédie américaine par adolescents par excellence. Intelligent, bien amené et abordant des sujets divers et variés, le premier film de l’actrice Olivia Wilde est une belle réussite. Feel good movie plus qu’appréciable, « Booksmart » se démarque des autres teen movies lourds ou creux qui se succèdent sur la célèbre plateforme VOD ou dans nos salles ciné. Avec son tandem du tonnerre (Beanie Feldstein – la petite sœur de Jonah Hill- et Kaitlyn Dever), ses dialogues truculents et ses rebondissements scénaristiques amusants, la comédie d’Olivia parvient à tenir l’audacieux pari d’amuser son public et de tenir sur la durée. Le dernier jour du reste de ma vie Molly et Amy, ont tout partagé depuis de nombreuses années. Les secrets, les révisions, les bancs d’école, tout les unit pour le meilleur et pour le pire. Mais lorsque ces deux premières de classe apprennent que leurs petits camarades fainéants et guindailleurs sont eux aussi acceptés dans les meilleures facs et les plus prestigieuses universités, c’est le choc. Est-il possible de concilier étude et fête pour fréquenter un jour le campus de Harvard ou de Yale ? Déterminées à rattraper le temps perdu, les deux jeunes filles décident de marquer le coup et de profiter de la dernière grosse soirée organisée par un camarade de lycée. Oui mais… Persona non grata, Molly et Amy n’ont pas pu dégotter la précieuse adresse de ce « place to be » et vont devoir mettre en place une stratégie pour pister les futurs diplômés. Fun et intelligent, « Booksmart » n’est pas seulement une énième comédie pour ados où alcool, délires et quiproquo s’enchaînent dans un bon tempo. C’est aussi une belle façon de montrer la bêtise des préjugés, l’importance de l’amitié, les difficultés de révéler ses sentiments ou d’accepter que la vie va à tout jamais changer. Porté par un panel de personnages secondaires truculents (bien que parfois un peu trop grossiers), le film met surtout en lumière un tandem principal extrêmement efficace. Complices, drôles et totalement adaptées aux situations rocambolesques qu’elles vont traverser, Beanie Feldstein et Kaitlyn Dever ne cesse de nous amuser mais sans en faire des caisses. Bienveillante et compatissante, la toute jeune réalisatrice Olivia Wilde n’en n’oublie pas pour autant d’apporter des petites touches d’émotions et parvient à maintenir notre attention grâce à un humour bien senti et un scénario franchement abouti. Décalé et bien équilibré, « Booksmart » vous entraînera dès ses premières minutes dans un tout cohérent, aux côtés de deux comédiennes attachantes et ultra convaincantes, amusantes et pétillantes, un duo qui parviendra à vous faire oublier que le temps à passer et qu’il est déjà temps de vous lever et de quitter votre salle de ciné préférée. Date de sortie en Belgique : 26 juin 2019 Durée du film : 1h45 Genre : Comédie Résumé du film : Anna semble avoir sa vie en ordre. Elle est mariée avec Peter, un docteur, ils ont deux filles, elle a un bon travail et ils habitent une belle maison. Cependant, sa vie de la famille est perturbée lorsque Gustav, le fils de Peter issu d'un précédent mariage, vient vivre avec avec eux. Alors que Peter et Gustav se n’entendent pas vraiment bien, Anna établit rapidement un lien positif avec Gustav. Leur relation change lorsqu'elle risque tout en séduisant le jeune homme et qu'elle doit faire face à un choix aux conséquences inimaginables. Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Captivant, « Queen of hearts », le thriller dramatique (et parfois érotique) de May el-Toukhy ouvre les portes d’un cinéma audacieux comme on aime en voir et les referme avec un sentiment de désespoir qui pourrait nous faire broyer du noir. Cependant, ce n’est pas ce résultat qui prime à la sortie de notre séance mais celui d’avoir vécu de très près les émotions d’une héroïne qui n’a pas su garder le contrôle. Retour sur le film choc de cette semaine. Trine Dyrholm souveraine On a déjà pu le mesurer à maintes reprises (et encore dernièrement avec le très abouti « Nico 1988 »), l’actrice danoise Trine Dyrholm est capable d’interpréter des rôles totalement opposés avec une même constante : celle de crever l’écran et nous éblouir par son talent. Ici encore, la comédienne nous donne une belle leçon de cinéma et nous prouve que May el-Toukhy a eu raison de réitérer son choix. Habitant son personnage de Anne avec une entière conviction, Trine parvient à nous faire croire en l’histoire de cette femme qui a soif de revivre et de sortir du quotidien dans lequel elle s’est enfermée année après année. Mariée à Peter (Magnus Krepper) et mère de jeunes jumelles, Anne vit dans une superbe villa mais profite peu de ce cadre idyllique, obnubilée par son travail. Avocate spécialisée dans les affaires de famille, elle défend des jeunes filles victimes de violence psychologiques ou sexuelles et les prépare au mieux à témoigner et raconter leurs abominables histoires. Mais aussi professionnelle est-elle dans son approche des choses, autant celle-ci fera preuve de vulnérabilité lorsque Gustav (Gustav Lindh), le fils de son époux, emménagera dans la maison familiale. Contraint de quitter la Suède pour vivre chez son père, le jeune homme prend très vite ses repères et la déstabilise bien malgré elle. Les paroles et les regards complices laissent peu à peu place à une attirance physique et l’inévitable finit par se produire… Hors de contrôle Attirée inexplicablement par Gustav, Anne cède sans résistance à ses impulsions. Mûr mais encore mineur, le jeune homme installe petit à petit une sorte d’ascendance sur cette belle-mère déviante et compromet un peu plus chaque jour l’équilibre fragile dans lequel ils évoluent tous les deux. Le développement progressif de leur relation, les scènes de sexe démonstratives et les dangers d’une révélation se mettent lentement en place et nous captivent alors que nous tendons graduellement vers un final dramatique totalement inéluctable. Tragédie à la mise en scène impeccable, « Queen of hearts » fascine par son climax dérangeant, son intrigue glaçante et son scénario intelligent. Trait d’union entre un père dépassé et deux demi-sœurs totalement fascinées, Anne a longtemps tenté de mettre en place une cellule familiale que beaucoup pourraient lui envier. Mais manipulations et déraisons ont pris le dessus sur cette saine relation et est venue envenimer toutes les bonnes intentions au point de précipiter deux amants interdits dans une chute qui ne semble pas avoir de fond. Riche en rebondissements, haletant dans sa construction, « Queen of hearts » n’est pas seulement l’une des plus belles scènes pour la talentueuse Trine Dyrholm. Le film est également l’occasion de plonger dans un drame psychologique dense qui nous poursuivra encore des heures après sa vision… Un incontournable terriblement efficace ! Date de sortie en Belgique : 19 juin 2019 Durée du film : 2h07 Genre : Drame Titre original : Dronningen Résumé du film : Une mère offre une poupée à son fils pour son anniversaire. Elle ignore que ce jouet est défectueux et que son système de programmation a été piraté afin qu’il n’ait aucune limite en matière de violence. Note du film : 5/10 (par Véronique) Avis : Ah Chucky ! Qui ne se rappelle pas cette bonne vieille poupée qui nous terrifiait enfant lorsqu’elle déclarait vouloir « jouer » avec ses futures victimes ? Cette année, Orion Pictures nous propose de revisiter le mythe, le transformer mais garder une infime partie de ce qui faisait jadis le succès de la saga : le slasher. Le nouveau jouet de Andy Point de Andy Devis au générique ni de Buzz L’éclair ou de Woody, ça, c’est pour dans quelques jours avec la sortie du coloré et familial « Toy story 4 ». Ici, c’est Buddie qui entre dans la vie d’un jeune malentendant solitaire et de sa mère célibataire. Sorte d’Alexa personnifiée (le logo de Kaslan nous y fait étrangement songer), Buddie se connecte à la domotique familiale, amusant les petits, rendant service aux plus grands. Sa petite frimousse tachetée et ses yeux bleu azur sont là pour vous rassurer. Mais ça, c’était sans compter sur la manipulation d’un technicien vietnamien mal attentionné, bien décidé à faire crouler son odieux employeur par une déficience des produits fabriqués bien loin de ses futurs acquéreurs… Novateur dans la genèse de son mal, « Child’s play : la poupée du mal » ne nous renvoie pas aux nombreux autres événements survenus au fil des sept autres longs-métrages centrés sur Chucky, que du contraire ! Malgré quelques scènes légèrement gores, la poupée du mal (à défaut d’être maléfique) n’est pas si terrifiante que cela et serait presqu’excusée de ses comportements puisque ceux-ci ne sont que la suite de malencontreuses paroles ou de manipulations malveillantes. Voulant le bonheur de son jeune propriétaire, imitant les gestes vus à la télé et rendant service sans pouvoir tenir compte des conséquences, le petit robot rouquin est certes doté d’intelligence mais certainement pas de clémence. Entre comédie et thriller, le film amuse, effraie (et encore) mais cherche semble-t-il toujours une ligne directrice un peu trop changeante. Certes, on appréciera le travail de lumière, l’atmosphère par moment inquiétante et l’évolution du personnage de Chucky mais on est déçu par son scénario et ses invraisemblances, son installation pépère et ses jump scare un peu trop tendance. Mark Chucky Hamill Pour les petits chanceux qui pourront découvrir ce « Child’s play » en version originale, sachez que celui qui prête sa voix à la nouvelle poupée psychopathe n’est autre que Mark Hamill, LE Luke Skywalker de la saga Star Wars. (Pour les plus distraits, le prénom qu’aurait voulu donner Andy à son jouet - Han Solo - n’est qu’un clin d’œil de plus à un autre univers du génial acteur). Loin d’être un novice en la matière, Mark Hamill a depuis de nombreuses années donné vie à des personnages divers et variés et en à fait sa spécialité. Ici, on doit reconnaître que la poupée qu’il « interprète » ne lui laisse pas une grande zone de jeu et on regrette d’ailleurs que cette version de Chucky ne soit pas aussi psychédélique qu’espérée. Dans les autres acteurs principaux, notons la présence du jeune habitué au film du genre horreur, Gabriel Bateman (« Annabelle », « Dans le noir ») et Aubrey Plaza, sa maman de fiction. Un duo qui fonctionne mais qui ne semble jamais vouloir s’inquiéter des événements dramatiques qui les touchent depuis que Buddie à fait son arrivée au sein de la famille. Enervant au souhait, le petit Andy reste amorphe face aux déclarations et agissements suspects de son nouveau meilleur ami à tel point que le (sou)rire nous vient trop souvent aux lèvres. Relativement court (une petite heure trente), le film de Lars Klevberg (réalisateur du méconnu « Polaroïd » qui verra une nouvelle version sortir dans nos salles cette année) a heureusement la bonne idée de ne pas étirer son propos dans une intrigue sans fin. Risible par moments, dégoutant dans d’autres, le long-métrage use et abuse des ficelles mises en place depuis plus de trente ans par Tom Holland, Don Mancini (par ailleurs scénariste des autres films de la licence) et compagnie. Reboot quelque peu décevant, « Child’s play » est, comme on s’y attendait, davantage un film de série Z qu’un slasher efficace et n’a finalement aucun réel intérêt en soi. Si quelques adolescents y trouveront leur compte, les plus impressionnables d’entre eux sortiront de cette expérience plus hilares que traumatisés et attendront sagement qu’un autre film « d’horreur » digne de ce nom viennent les surprendre et les terroriser. Try again… Date de sortie en Belgique/France : 19 juin 2019 Durée du film : 1h32 Genre : « Horreur »/ slasher Résumé du film : ‘Untouchable’ dresse le portrait parfois bouleversant de Harvey Weinstein, le producteur de films entretemps notoire, et sa façon d'exercer un pouvoir sur (les femmes de) Hollywood pendant des décennies. Comment a-t-il pu agir ainsi, tellement longtemps, impunément ? A l’aide de témoignages forts, ses anciens collègues et les femmes qui l’accusent d’abus sexuels parlent de l’apogée et du déclin du ‘roi’ de Hollywood. ‘Untouchable’ met à l’honneur la rupture du silence. Avis : Elles sont venues de petites villes sans le sou en poche et avec pour seul bagage le rêve de devenir actrices ou collaboratrices dans la plus grande maison de production américaine. Et puis un jour, elles rencontrent l’homme le plus influent d’Hollywood, un certain Harvey Weinstein. Elles, ce sont les témoins d’une histoire qui a débuté dans les années 1970 et dont le calvaire n’a pris fin qu’il n’y a que deux ans de cela. En révélant face caméra leurs histoires et les peurs, ces actrices, journalistes, assistantes ou autres collaboratrices font tomber le masque d’un homme qui paraissait jusqu’ici « Intouchable ». Retour sur l’histoire d’un succès, d’une chute et d’une libération… Dans la ligne de mire A travers une très belle mise en scène ponctuée de photos d’époque en noir et blanc, d’extraits vidéo et sonores mais aussi et surtout de témoignages douloureux et poignants, « Untouchable » livre une enquête sans concession sur celui qui a, durant de nombreuses années, usé de son pouvoir et de son aura pour posséder les plus belles femmes d’Hollywood. Charmant, souriant mais aussi colérique et sûr de lui, Harvey Weinstein a bâti en l’espace de quelques années, un empire qui a tout écrasé sur son passage. C’est que Miramax n’a pas seulement produit un nombre incalculable de films à Oscar… la société a également permis à de nombreux acteurs et actrices de trouver le chemin des projecteurs et de se construire une carrière solide qu’enviraient les plus robustes bâtisseurs. Difficile dès lors de refuser un diner, un entretien ou un dernier verre dans la suite du grand patron, celui qui se vantait de pouvoir propulser une carrière ou au contraire l’anéantir… Mais en acceptant un chantage honteux raconté par bon nombre d’entre elles, ce sont les corps, les âmes et les joie de vive de nombreuses femmes qui ont fini par se détruire. Patricia Arquette, Zelda Perkins, Erika Rosenbaum, Caitlin Dulany, Nanette Klatt, Louise Goldblod ou encore Paz de la Huerta, la liste des victimes est longue et les dommages psychologiques et physiques causés à de nombreuses femmes l’est tout autant. Corroborés par les témoignages de journalistes ou de collaborateurs de la Miramax, ces récits qui glacent le sang se succèdent dans un enchaînement sans fin pour aboutir à la mise sur pied de ce fameux mouvement #MeToo il y a quelques années déjà. Habituée à livrer des documentaires forts et à capter les histoires de personnages historiques et publiques, Ursula MacFarlane nous propose un film captivant où les silences sont pesants, les visages marqués par la douleur, l’humiliation ou la honte et ou au contraire apaisés par les paroles salvatrices, libérant le poids d’un secret trop longtemps porté. Ce cri de détresse ne peut d’ailleurs que résonner chez chacun d’entre nous et nous affliger face à ce constat : durant tant d’années, beaucoup se doutait, certains savaient mais aucun n’a jamais réellement eu le courage de piétiner les clauses signées, les chèques versés et les menaces proférées pour faire tomber de son piédestal un monstre (sacré). Un producteur déchu mais longtemps soutenu qui continue aujourd’hui encore à clamer à qui veut l’entendre que tout cela n’a jamais existé… « Untouchable » est là pour rappeler que oui, ces histoires sont ancrées dans une réalité et qu’il n’est plus question pour ces femmes solidaires et audacieuses de se faire à nouveau bafouer. Date de sortie en Belgique : 19 juin 2019 Date de sortie en France : 14 août 2019 Durée du film : 1h39 Genre : Documentaire Résumé du film : Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils font face à leur plus grande menace : une taupe au sein de l’agence. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Qu’il est loin le temps où Will Smith et Tommy Lee Jones neurolasérisaient les humains après quelques interventions musclées... Débutée il y a plus de 20 ans par Barry Sonnenfeld, la saga s’offre un nouvel épisode dans la même veine mais sans le sel qui faisait son succès. La faute à un scénario bâclé ? Pas seulement. Si le tandem formé par Tessa Thompson et Chris Hemsworth fonctionne (ils partagent d’ailleurs l’affiche depuis « Thor : Ragnarok ») et apporte un petit vent de fraîcheur à la licence, il ne parvient pas à nous faire oublier le duo mythique J et K ni les folles aventures des Men in Black les plus charismatiques de l’univers. Menace à l’International Dans son ouverture déjà bien installée, on découvre d’une part une mission de sauvetage au sommet de la Tour Eiffel et l’intervention de nos Men in Black dans une banlieue résidentielle. Le lien entre les deux ? Nos futurs protagonistes. D’un côté, on cerne la capacité d’action de l’agent H (Chris Hemsworth) et de l’autre, la fascination d’une jeune fille, Molly (qui sera plus tard campée par Tessa Thompson) pour cette organisation mystérieuse et les petits êtres venus de l’espace. Les années ont passé et Molly guette la moindre trace de ces hommes en noir ou d’une quelconque anomalie spatiale. Après de vaines recherches, elle parvient à accéder au Saint Graal et entre frauduleusement au sein de la maison mère de la mythique institution. Persuasive et futée, la jeune femme s’attire la sympathie de l’agent O (Emma Thompson qui incarne là le seul vestige de la trilogie initiale) et intègre le bureau de Londres dirigé par un certain « High T » (le trop peu exploité Liam Neeson). Après un très bref écolage, l’agent M se voit accompagner le plus doué des agents locaux (et au vu de ses compétences on peut se dire que la Terre court un grand danger…) pour une mission casse gueule dans la City. Malgré le carnage réalisé par le nouveau duo, le MIB : International leur confie une nouvelle mission qui les enverra visiter Marrakech, Ischia (une île volcanique près de Naples) ou encore Paris… Nouvelles armes, nouveau bestiaire, nouveau tandem, « Men in black : International » revisite totalement l’univers des Men in Black ou presque. Si l’initiation de la jeune Molly nous fait forcément penser à celle de son prédécesseur J et certains gimmicks à de jolis clins d’œil aux films précédents, F. Gary Gray ne parvient pas à nous convaincre ni à nous passionner durant cette grosse heure trente de métrage qui ne cesse d’accroître sa risibilité. Chris Hemsworth semble se complaire dans les rôles de BG ridicule (on tente encore d’oublier son rôle déplorable dans le « Ghostbusters » revisité de Paul Feig), Liam Neeson vient toucher son chèque, Rebecca Ferguson s’offre un petit délire à trois bras et coupe de raton laveur et seule Tessa Thompson vient sauver les meubles d’un film qui s’enlise dans les sables chauds du Maghreb. Aidée par le so cute petit extraterrestre Pionny, la belle aura fort à faire pour protéger l’arme de destruction ultrapuissante reçue des mains d’un extraterrestre mourant (un air de déjà vu ?) d’une série de convoitises humaines ou diaboliques. En attente de mises à jour… On s’attendait à assister à un gros délire en voyant la bande annonce de ce Men in Black nouveau mais on doit bien avouer que nous n’y avons que peu adhéré. Certes on ne peut qu’admettre que les effets spéciaux sont parfaitement intégrés, les univers toujours très travaillés et le bestiaire hyper bien installé mais on regrette le ton trop léger apporté à ce spin off totalement dispensable, son scénario franchement peu étoffé et trop largement bâclé et ses personnages bien trop caricaturés. Traqués par un duo inquiétant aux forces démultipliées, nos deux agents n’auront de cesse que de tester leur humour potache et leurs nouveaux joujoux sans s’inquiéter de la réelle menace qui semble se rapprocher, de prendre le soleil ici et là, papotant à la lueur d’un feu de bois ou au volant d’un super bolide hyper équipé et plus rapide que l’éclair. Grossissant les traits d’un monde qui était déjà bien dessiné, ce « Men in Black : International » pousse le curseur un peu plus loin encore mais en oublie l’essentiel : donner du sens et de la profondeur à une intrigue reléguée au troisième rang. Bien sûr, le code n’a pas changé et les surprises intergalactiques s’enchainent à la pelle mais fallait-il faire table rase du passé et proposer une telle absurdité ? Oui dirons les fans heureux de retrouver un univers loufoque qui les avaient marqués. Non diront ceux qui n’en attendaient rien et qui en effet, se seront un peu (ou beaucoup) ennuyés. La trahison ne serait-elle qu’au sein de l’organisation ? A vous de vous faire votre opinion ! Date de sortie en Belgique : 19 juin 2019 Date de sortie en France : 12 juin 2019 Durée du film : 1h55 Genre : Science-fiction/Action Résumé du film : Tout a commencé par une promesse faite à leur chien... En 2011, le réalisateur John Chester et sa femme, la chef-cuisinière Molly, décident de tourner la page sur leur vie en ville pour réaliser leur rêve. Pas loin de Los Angeles, le couple essaie de transformer un terrain aride et usé en une ferme unique, à l'écosystème florissant et autorégulé. Le terrain est cultivé par un système ingénieux, et peuplé par des canards, des poulets, et de la cochonne irrésistible Emma. C’est un défi énorme, qui présente des nouveaux obstacles quasi insurmontables chaque jour. Néanmoins, John et Molly découvriront au fur et à mesure que c’est la nature même qui offre une solution à la plupart de ces problèmes. Avis : Apricot Lane Farms, voilà un lieu qu’on ne risque pas d’oublier après avoir découvert le très esthétique documentaire « The biggest little farm » de John Chester. Tourné durant huit ans par l’un des propriétaires de cette incroyable « ferme », le film ne fait pas que nous entraîner durant une heure trente dans le rêve d’un couple devenu réalité après des années de dur labeur. Il nous donne également l’envie de soutenir et aider cette nature qui peine parfois à subsister. Molly à la ferme Résidant dans un petit appartement de Santa Monica, John (cameraman pour documentaire) et Molly (chef à domicile et bloggeuse) se voient contraints de quitter leur petit nid à l’arrivée dans leur vie de Todd, un joli chien aux yeux clairs. Si cela parait anecdotique, ce déménagement forcé est l’occasion de remettre en question la concrétisation du projet de la jeune femme : mettre sur pied une ferme entièrement biologique. Cette opportunité, le couple visionnaire la rencontre sur des terres sèches et sans vie dans la périphérie de Los Angeles… un lieu qui renaîtra de ses cendres grâce à de merveilleuses rencontres et l’admirable envie de permettre à la nature de s’épanouir et d’offrir ce qu’elle a de meilleur. Armé de patience, briefé par les conseils avisés d’Alan York (un spécialiste de la biodynamie), notre couple donne ses premiers coups de bêche et de pioche en 2010, la tête pleine de rêve, les bras pleins de courage. A travers la caméra de John (Chester), on suit les différentes étapes qui ont permis à ce site majestueux de voir le jour : installation d’un compost géant, arrivée des premiers animaux, plantation des arbres à noyaux de différentes espèces, création d’un système d’irrigation et renaissance d’un étang longtemps asséché, rien n’est laissé au hasard. Car si la tentation de cultiver et de produire à grande échelle est tentante, celle de permettre à la nature de s’inviter sur place et de rééquilibrer les espaces est plus importante. C’est l’histoire de la vie… le cycle éternel Année après année, on suit donc les premières joies de nos apprentis fermiers, les premières ventes d’œufs frais, les premières naissances mais aussi les premières déconvenues. C’est que chaque pas en avant, chaque nouvelle production peut attirer la convoitise d’un prédateur indigène, qu’il soit souterrain, terrien ou aérien. La maladie de leur cochon Emma, la destruction d’une partie de leur volaille par les coyotes, les fruits abîmés par les attaques des oiseaux gourmands ou les arbres anéantis par le travail des marmottes, nombreuses sont les désolations qui rythment l’évolution de leur projet devenu réalité. Présenté tel un film à suspense, « The biggest little farm » est l’occasion rêvée de vivre au plus près du couple enthousiaste mais aussi de la vie animale qui jour après jour, année après année prend ses quartiers dans cette nouvelle région rurale. Véritable bouffée d’air frais, le documentaire contamine son public par sa joie de vivre et son magnifique projet, nous montre combien l’équilibre d’un biotope prime sur tout le reste et que, malgré les déconvenues, il faut parfois prendre le temps de s’arrêter, d’observer, pour trouver la solution adaptée à chacun de nos problèmes. Renouant avec le souhait de prendre ce que la nature a de mieux à nous offrir plutôt que de la contraindre à ne jamais s’arrêter de produire, les habitants de cette ambitieuse exploitation qu’est Apricot Lane Farms (dont voici le site Internet) nous invite à la réflexion, au voyage et à nous arrêter le temps d’un instant pour observer les cycles de la vie pour faire de cette nature notre plus belle alliée. Magnifique carte de visite, « The Biggest little farm » nous communique deux envies : celle de découvrir sur place le travail de John et Molly ou de ressortir nos gants et nos outils pour créer à notre tour notre petit coin de paradis. Date de sortie en Belgique : 12 juin 2019 Durée du film : 1h30 Genre: Documentaire Résumé du film : A 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu’elle est brutalement arrêtée par la police à son domicile et accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son passé, Joan se souvient de ses jeunes années pendant lesquelles elle étudie la physique à Cambridge. C’est là qu’elle tombe amoureuse de Leo, un jeune homme d’origine russe, étroitement lié au Parti Communiste. Alors qu’elle se fait embaucher comme assistante pour un projet tenu secret, elle est rapidement partagée entre ses sentiments et ses idéaux… Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Tirée de l’histoire de l’espionne Melida Norwood inquiétée alors qu’elle avait 60 ans, « Red Joan » de Trevor Nunn est un film à la fois surprenant et décevant. En choisissant la grande Judi Dench pour incarner son personnage principal, le réalisateur nous tendait une carte de visite plutôt convaincante. Mais les nombreux flashbacks, le classicisme de sa réalisation et son rythme anesthésique ont fini par prendre le dessus et nous laisser un sérieux goût de trop peu… Joan Stanley, une espionne malgré elle. Ah l’amour ! Véritable cadeau pour le cœur, mais potentiel poison pour la conscience qui ignore parfois les dommages d’une mauvaise rencontre. « Red Joan », le nouveau métrage de Trevor Nunn (que nous découvrons ici) en est la parfaite illustration. Étudiante à Cambridge, la belle et candide Joan (Sophie Cook) se noue d’une belle d’amitié avec la charismatique Sonya (Tereza Srbova). Cette dernière, très libérée pour l’époque et investie dans ses convictions politiques, lui présente son cousin Léo, le froid mais charismatique orateur d’un mouvement étudiant communiste illégalement mis en place dans une Angleterre encore stricte. Jeunes, naïfs et persuadés qu’ils pourront changer la face du monde, ce petit trio évolue dans les sphères secrètes d’organisations plus que douteuses et notre étudiante vedette ne semble pas se rendre compte que les réunions auxquelles elle participe jour après jour la lie de très près à un réseau activiste condamnable par ses idées. Les années passent et Joan, jeune femme à la tête bien faite et bien pleine, s’avère être particulièrement douée en sciences au point de donner un sacré coup de pouce dans la mise en place d’une formule convoitée par tous : celle de la bombe atomique. Assistante du professeur Max Davies (Stephen Campbell Moore), Joan touche au but et apporte une aide précieuse à ce projet d’arme supérieure. Mais son amant d’antan ne l’a pas oubliée et est bien décidé à donner un coup de pouce à l’URSS en dévoilant les plans de cette bombe que l’équipe de Joan s’apprête à concrétiser. L’amour sera-t-il plus fort que la raison ? C’est à cette question que répondra « Red Joan » de façon parfois maladroite et surannée. Un bas-relief fait de haut et de… faiblesses Si on apprécie retrouver Judi Dench dans un nouveau rôle qui lui sied plutôt bien, on regrette cependant sa sous-exploitation et la distance créée par le choix de la faire évoluer dans un interrogatoire sans fin entrecoupé de flashbacks de plus en plus importants. Autant cette grande actrice du cinéma et son fils de fiction Nick (Ben Miles) entrent sans détour dans la peau de leur personnage et parviennent à nous émouvoir, autant le jeune casting composé de Sophie Cookson, Tom Hugues et Tereza Srbova peine lui à nous convaincre. Alors qu’il aurait pu s’avérer être un film d’espionnage passionnant ou un drame haletant dans la veine de « The Imitation game », « Red Joan » se prend les pieds dans le tapis d’un scénario répétitif et bien trop sage pour marquer les consciences. Du campus de Cambridge aux bureaux d’étude scientifique en passant par un paquebot canadien ou un appartement sobre mais cosy, tous les lieux traversés sont reproduits avec minutie, apportant un sens du détail aussi soigné que dans les costumes recréés. Contrebalancé par un humour et un féminisme trop modernes pour l’époque, cette authenticité perd toute sa saveur au fil des rencontres et pire, s’estompe sous le manque d’enjeux voulu par une intrigue forcément convenue. Le tableau est beau mais ne regarde que comme un oeuvre mineure exposée dans un musée sous-éclairé devant lequel on passe au pas de charge sans se retourner. Adapté du roman de Jennie Rooney, « Red Joan » n’est donc pas une totale réussite et se rangera bien vite dans la catégorie des films oubliés de cette année, rendant anecdotique la participation d’une Judi Dench que l’on prend pourtant toujours plaisir à retrouver Date de sortie en Belgique : 19 juin 2019 Durée du film : 1h50 Genre : Drame Résumé du film : Deux officiers de police sont suspendus à la suite de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle leur méthode musclée est montrée au grand jour. Sans argent et sans avenir, les deux policiers aigris s’enfoncent dans les bas-fonds du crime et vont devoir affronter plus déterminés qu’eux… Note du film : 7,5/10 (par François) Avis : Découvert récemment grâce au très particulier « Section 99 » avec le polymorphe Vince Vaughn en tant que anti-héros, le réalisateur S. Craig Zahler nous revient avec un polar tout aussi sombre et sans concession. Particulièrement âpre et long, le film se mérite autant qu’il se vit de l’intérieur mais vous pourriez ne pas en ressortir indemne… Mel Gibson : pas trop vieux pour ces conneries ! Tout comme le film précédent (« Section 99 »), la particularité du film est de mettre en lumière des héros qui n’en ont pas toutes les caractéristiques. Résolument réaliste, ce thriller policier fort sombre dépeint une ville fictive américaine, miroir de la pluralité des situations de vie de ses habitants. Société multiculturelle, difficultés économiques de la classe moyenne et réseaux sociaux sont quelques uns des thèmes abordés avec beaucoup de réussite par le réalisateur. En filigrane, on peut y voir une critique fort habile de la société américaine avec ses travers et ses mirages. Le casting, vraie force du film, met en scène un Mel Gibson certes rattrapé par le poids des années, mais toujours aussi diaboliquement efficace. A défaut d’être très loquace dans le film, son corps parle pour lui. C’est que Brett Ridgeman en a vu dans sa vie de flic et il est désormais fatigué et aigri. En l’observant, nous somme attendris par la vivacité de son regard azur et ses rides qui s’inscrivent sur son front comme pour nous signifier les blessures du temps. Bien qu’il puisse compter sur un partenaire loyal et fiable en la personne d’Anthony Lurasetti, la situation se complexifie rapidement. Tous les deux sont englués dans les difficultés financières suite à la tourmente soufflée par les réseaux sociaux montrant leurs méthodes… pour le moins brutales et d’un autre temps. Vince Vaughn retrouve le réalisateur qui l’a déjà fait tourner et se montre tout aussi convaincant que le grand Mel. De même, le réalisateur offre une superbe scène à Mel Gibson et à son supérieur hiérarchique, joué par Don Johnson un autre habitué de son cinéma qui lui donne la réplique de manière extrêmement convaincante. Et si cette scène est lourde de sens, c’est parce que les vérités se disent à demi-mot. Désormais, la politique, les courbettes et les réseaux sociaux priment sur le reste. Entrecoupées par le silence, ces vérités résonnent encore longtemps après avoir été prononcées. La caméra, finement placée pour les plans larges, est souvent fixe et continuera de filmer quelques secondes après la scène, comme pour capter les moments réalistes et sincères tout en permettant aux spectateurs d’en ressentir les effets. La réalisation, sans faille, n’est jamais tape-à-l’œil même dans les moments de grande tension. Très 70’s dans son approche (on pense à « Serpico » et à « Un après midi de chien »), la noirceur s’installe à tous les niveaux. Bien sûr, on peut (à raison ?) reprocher quelques longueurs excessives (2h39 tout de même !) mais c’est le prix à payer pour développer l’ensemble des personnages représentés dont le quotidien nous est palpable et en cela c’est une réussite. Désillusions du temps qui passe L’autre grande force du film est de traiter les thèmes présents sans surligner le trait. Chacun des héros semble être imbriqué dans la grande toile de la vie et jamais nous ne condamnons leurs choix. Contrairement aux « vrais méchants » parfaitement identifiables car monstrueux de noirceur. D’ailleurs, peu sont visibles car ils portent un masque et des lunettes, comme pour nous dire que le Mal est partout et peut revêtir bien des visages. Extrêmement violentes, les scènes de braquages font froid dans le dos et mettent le spectateur dans une situation très inconfortable durant la majeure partie du film. Cette chape de plomb est renforcée par le destin des différents protagonistes qui se battent tous les jours avec leurs espoirs, leurs doutes et les conséquences des chemins qu’ils prennent. Parfaitement conscients d’appartenir à un monde violent qui peut les broyer à tout l’instant, il y a quelque chose de triste et d’amer dans ce film… comme le reflet d’une larme se perdant dans la pluie et la grisaille. Date de sortie en Belgique : 12 juin 2019 Date de sortie en France : 3 juillet 2019 Durée du film :2h39 Genre : Policier Résumé du film : Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon? Note du film : 5/10 (par Véronique) Avis : Après « Ma », c’est au tour de « Greta » de martyriser une jeune fille naïve bien sous tous rapports : Frances, une jeune serveuse déroutée par la perte de sa maman. Visiblement tendance, ce sujet laisse la porte ouverte à de nombreux scénarios tous plus improbables les uns que les autres. Ici, ce n’est pas seulement l’intrigue qui prête à sourire mais aussi l’interprétation d’une Isabelle Huppert aussi bienveillante que troublante. Le résultat vaut-il le détour ? Pas vraiment non car si les premières minutes peuvent s’avérer prometteuses, on tombe bien vite dans la parodie de film de genre et on se dit que décidément, un bon casting et un bon réalisateur ne font pas forcément un bon film… Isabelle aux bois dormant Comme le suggère son affiche sur laquelle figure deux portraits, « Greta » est un film centré sur la personnalité ambiguë de Greta (Isabelle Huppert) mais aussi sur celle de la jeune Frances, interprétée par l’actrice montante et tendance Chloé Grace Moretz. Adorable de gentillesse, Frances remarque un sac abandonné dans la rame de métro qui la ramène chez elle et décide, sans hésitation de le restituer à sa propriétaire. Mais en sonnant à la porte de cette Greta bon chic bon genre, la jeune femme ne se doute pas une seule seconde (au contraire des spectateurs) que cette rencontre a priori amicale n’augure rien de bon. Très classique dans sa réalisation et peu surprenant dans ses intentions, le dernier long-métrage de Neil Jordan se laisserait découvrir sur nos petites lucarnes mais n’a pas de réel intérêt à être projeté sur nos grandes toiles. Amateurs de thriller psychologique, passez votre chemin. Ce « Greta » faussement ingénieux reprend tout ce que vous avez pu voir ailleurs et n’a pas son pareil pour assoupir ses spectateurs… Cela faisait quelques années que nous n’avions plus de nouvelles du réalisateur irlandais Neil Jordan et pour être totalement sincère, ce retour sur nos grands écrans ne lui permettra pas de renouer avec ses succès d’antan. Celui qui nous avait troublé avec son « Entretien avec un vampire », sa « Compagnie des loups » et ses « Apparitions » ou sensibilisé à l’indépendance de sa nation par le biais de son « Michael Collins » se lance à présent dans le thriller de genre et offre un Isabelle Huppert le rôle d’une psychopathe aussi collante que du chewing-gum. Toujours aussi froide (Hideg, le nom de famille de Greta signifie d’ailleurs « froid » en hongrois), l’actrice française semble se complaire dans des rôles ambigus ou distants, allant de registre en registre pour tester l’étendue de son talent… Sauf que, malgré l'aura qu'on lui connait, on peine ici à croire à son personnage et rions de ses maladresses, preuve incontestable que le climax voulu par le cinéaste ne se révèle pas concluant et verse davantage dans le pastiche de film de genre. Pire, totalement clichée, la comédienne semble s’accorder une petite parenthèse dans sa riche filmographie et ne semble pas plus concernée que cela par ce rôle qui la maintient dans un jeu plutôt étroit. Lent et terriblement long, le métrage n’en finit plus d’offrir des fins qui n’en sont pas et s’enlise dans un dernier quart d’heure totalement prévisible et franchement peu efficace, annihilant totalement les petits (et faux) efforts consentis par son casting pour sauver les meubles alors que la maison prend feu. Totalement dispensable, ce « Greta » n’a pas les épaules assez larges que pour passionner son public avide d’atmosphère un peu glauque et de psychopathes dérangeants et tiendra en otage son audience léthargique qui n'attendra qu'une seule chose, qu'on la délivre de ce pseudo thriller psychologique. Date de sortie en Belgique/France : 12 juin 2019 Durée du film : 1h38 Genre : Thriller Résumé du film : Sue Ann est une femme solitaire et discrète d’une petite ville de l’Ohio. Une après-midi, Maggie, une nouvelle adolescente de la ville, lui demande d’acheter de l'alcool pour elle et ses amis… Sue Ann y voit une possibilité de se faire de jeunes amis. Sue offre alors la chance aux fêtards de s'amuser librement à l’abri des regards dans son sous-sol aménagé. Tout y est permis, seules deux règles sont imposées : appeler Sue « Ma » et, surtout, ne JAMAIS s'aventurer à l’étage. Malheureusement, l’hospitalité de Ma commence rapidement à se transformer en une obsession et ce rêve éveillé des adolescents devient un véritable cauchemar. Le sous-sol de Ma passe du paradis à l’enfer sur Terre. Note du film : 5,5/10 (par Véronique) Avis : Dernière production de la maison Blumhouse, « Ma » permet à Tate Taylor de retrouver son actrice fétiche (Octavia Spencer) et lui offrir un rôle qui n’est pas sans nous rappeler quelques héroïnes de films d’horreur/thrillers des années 70/80. Présenté comme LE film d’horreur du moment, « Ma » est en réalité un thriller psychologique pas si inintéressant que cela. S’il décevra les amateurs de flippe par sa longue installation, le dernier long-métrage du réalisateur américain s’inscrit plutôt bien dans une époque où hémoglobine, esprits démoniaques et objets inquiétants étoffent des catalogues horrifiques souvent insipides. Ma Octavia. Tate Taylor et Octavia Spencer, c’est une histoire qui fonctionne depuis des années. Leur rencontre se fait alors que Octavia Spencer fait ses premiers pas devant la caméra pour « Le Droit de tuer ? » de Joël Schumacher pour lequel Tate Taylor était assistant. Vingt ans plus tard, le réalisateur lui confie le rôle de Mary dans « Pretty Ugly People » mais c’est avec celui de Minny Jackson que sa carrière prend un tout autre tournant puisque l’actrice reçoit, entre autres, le BAFTA, le Golden Globe ET l’Oscar du Meilleur second rôle pour sa prestation dans le bouleversant « La couleur des sentiments ». Après « Get on up » (où l’actrice retrouve sa partenaire Viola Davis), les revoici associé pour une nouvelle aventure très différente : « Ma ». Ma, c’est le surnom que les adolescents ont donné à Sue Ann, une employée introvertie d’une clinique vétérinaire qui organise dans son sous-sol, des soirées où l’alcool coule à flots. Proche des lycéens et de certains d’entre eux, Sue Ann se révèle pourtant très instable et inquiétante mais aussi intrusive et parfois menaçante. Quel secret recèle cette Ma a priori bienveillante ? Pourquoi tient-elle tant à ce que les jeunes viennent passer leurs soirées dans son sous-sol ? Pourquoi entend-t-on des bruits étranges qui parviennent de l’étage de la maison où personne ne peut mettre les pieds ? Tate Taylor verse-t-il plus dans « Misery » ou dans « Psychose » ? Vous le saurez bien vite en pénétrant dans l’univers de cette petite ville banale où d’ordinaire, rien ne se passe… Mystère en Ohio Bien moins mauvais qu’on ne le disait, « Ma » a certes de nombreux défauts (à commencer par son scénario on ne peut plus classique et totalement prévisible) mais a aussi quelques belles qualités qu’on ne peut lui ôter. Outre le très bon jeu d’une Octavia Spencer inquiétante, le cinéaste parvient à illustrer de façon probante les moqueries blessantes et la douleur qu’engendre une humiliation ressentie dans l’enfance/adolescence. Humanisant une Sue Ann malveillante, Tate Taylor révèle certes un peu trop les indices d’un final précipité et totalement attendu mais contrebalance cette négligence par la mise en place des éléments qui vont accélérer cette vengeance. Nous rappelant par moment une certaine Annie Wilkes (l’infirmière de Misery), Sue Ann n’avait a priori aucune raison d’attirer Maggie, Mercédès, Andy, Chaz ou Darrell dans son sous-sol accueillant. Sauf qu’avec le temps et les maladresses des adolescents, on comprend peu à peu que cette invitation (totalement condamnable !) et la naïveté des jeunes lycéens vont provoquer un enchaînement de situations dont il sera difficile de s’extirper sans provoquer la colère de Ma ou celle de leurs parents. Avec son casting adulte solide (on retrouve en effet Luke Evans, Allison Janney et Juliette Lewis) et ses jeunes comédiens plutôt convaincants, « Ma » tient la route et pêche principalement dans son histoire rocambolesque totalement prévisible. S’il est bien loin des films d’horreurs habituellement proposés par Blumhouse et trompera peut-être bon nombre de spectateurs sur la marchandise annoncée, le long-métrage de Tate Taylor parvient à nous faire oublier sa médiocre adaptation du livre « La fille du train » et nous a satisfait dans l’installation de son intrigue. Cousue de fil blanc, son histoire originale à la fin hâtive et totalement risible, nous plait par ses références mais nous déçoit par ses maladresses, le relayant au rang de divertissement sympathique pour adolescents mais bien loin des bons thrillers psychologiques. Date de sortie en Belgique/France : 5 juin 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Thriller psychologique Résumé du film : Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Douzième long métrage sur les célèbres X-Men, « Dark Phoenix » pourrait bien être la clôture d’un long chapitre entamé en 2011 avec « X-Men : le commencement ». Avant d’évoquer la qualité de ce dernier métrage, plaçons-le dans son contexte et surtout, plantons le décor. Le crépuscule d’une saga. S’inscrivant dans la lignée initiée par Matthew Vaughn et perpétuée (parfois honteusement) par Bryan Singer, « X-Men : Dark Phoenix » prend un petit tournant et opte pour un ton plus sombre, plus intimiste mais aussi plus psychologique que ses prédécesseurs. C’est que Simon Kinberg , inconnu du grand public ou presque, passe pour la première fois derrière la caméra et troque sa casquette de scénariste/producteur pour celle de réalisateur et injecte ainsi un peu de sa vision plus terre à terre dans une saga qui partait jusqu’ici dans tous les sens : prequel, sequel, suite, resuite, il est difficile de s’y retrouver dans la multitude d’univers exploités dans la licence X-Men. Pour faire simple, disons qu'au début du plat de résistance de celui-ci, le Professeur Xavier et Magnéto ne se sont pas rabibochés et vivent chacun de leur côté avec les mutants qu’ils ont décidé de protéger. L’un continue à accueillir des enfants extraordinaires dans sa noble demeure alors que l’autre a construit un petit camp hippie sur une île isolée de tous. Oui mais voilà, dans les années 1970, le jeune Professeur tombe par hasard sur la petite Jean Grey, jolie petite rousse aux pouvoirs intéressants et décèle chez elle un pouvoir incroyable... Après une petite scolarité probablement faite de cours d’électricité, de magnétisme, de yoga et de jiu-jitsu, la petite fillette se retrouve dans le sacro-sein des X-Men et aide la planète à garder le cap, n’hésitant pas à secourir les citoyens en détresse et les astronautes perdus dans l’espace. En effet, lors d’une belle journée d’été de l’an 1992, Jean Grey et ses petits camarades se voient contraints de faire un petit tour dans le vide intersidéral. Après un incident déroutant, la jeune femme téméraire va être marquée par une éruption solaire des plus étonnante. Déstabilisée par l’approche de cette force qu’elle a semble-t-il ingérée, la plus anecdotique des X-(wo)men va prendre de l’ampleur… et un nouvel envol Sophie Turner fait « Sansa »tion Révélée dans la série à succès « Game of Thrones », Sophie Turner avait déjà fait une brève apparition dans le très moyen « X-Men : Apocalypse » et prend ici une ampleur non négligeable. Prétexte à de nouveaux combats et arme de destruction massive, Jean Grey n’est pas inintéressante et révèle les faiblesses des courageux mutants, recrutés par le gouvernement pour réaliser une série de missions périlleuses qui leur vont comme un gant. Si on s'interroge sur le choix de remettre en avant un personnage sur lequel tout semblait déjà avoir été dit dans une autre trilogie, on suppose qu'il est l'occasion de mettre un peu de girl power dans un univers très masculin. On en veut pour preuve la petite pique cinglante de Mystique envers le Professeur Xavier sur l'univers très masculinisé qu'il a créé toutes ces années... sans trop se mouiller. Filant le parfait amour avec Cyclope aka Scott Summers (Tye Sheridan) et évoluant aux côtés de Mystique, Le Fauve, Tornade et Diablo, la jeune fille va faire la rencontre de Lilandra Neramani (Jessica Chastain à l’improbable perruque blanche…) venue tout droit des confins de l’espace… Tout un programme ! Alien Vs Mutants Après le décevant « X-Men Apocalypse » où on pensait avoir touché le fond en matière de scénario, « Dark Phoenix » semble vouloir redresser les torts et offrir un final digne de ce nom à cette aventure entamée depuis de très nombreuses années déjà. Le résultat est-il à la hauteur des espérances ? Oui… et non ! En effet, si on prend un plaisir certain à retrouver nos petits camarades aux super-pouvoirs, on peine à comprendre pourquoi Jean Grey est ainsi mise à l’avant alors qu’elle n’a jamais été ici qu’un petit clin d’œil à peine exploité dans la nouvelle trilogie du XXIème siècle. Incarnée par Famke Janssen des années plus tôt, on sait pour l’avoir déjà croisée que Jean Grey est loin d’être commode et qu’elle représente un ennemi/ami puissant dans cette licence estampillée Marvel. Mais pour les plus jeunes spectateurs ou ceux qui n’auraient pas suivi la trilogie initiale, difficile de leur expliquer ce que ce Phoenix vient faire dans les nouvelles aventures des élèves du Professeur Xavier. Qu’à cela ne tienne, le prologue de ce nouvel opus l’imagera superbement et permettra une présentation en bonne et due forme de cette nouvelle héroïne au don démesuré. Si le Professeur explique à la petite padaw qu’elle seule peut décider quoi faire de son don, on se doute fort bien de l’ampleur que pourra prendre cet étrange cadeau. Bien sûr, on ne crache pas sur l’opportunité de retrouver James McAvoy et Michael Fassbender dans des rôles qui leur sied toujours si bien mais on comprend aussi que les deux comédiens se lassent de leur personnage et tire tout doucement leur révérence en s’accordant une retraite tranquille à la rue de la Paix. Frères ennemis, amis jurés, ces deux-là ont toujours soufflé le chaud et leur froid dans leur relation particulière et le feront encore ici à notre plus grand étonnement. Bien sûr, retrouver la petite famille noire jaune, bleue est toujours gage d’une bonne soirée pop corn dans les fauteuils cosy de notre salle ciné et oui, on l’avoue, on a toujours ce petit plaisir coupable de s’en mettre plein la vue mais fallait-il vraiment proposer un nouveau film X ? Peut-être oui, histoire de dire gentiment au revoir à Jennifer Lawrence, James et Michael et de boucler petit à petit cette nouvelle série de longs-métrages. Peut-être aussi parce que, malgré un scénario franchement peu copieux et des dialogues trop longs ou trop creux, il y avait un angle peu exploité jusqu’ici dans cette série de film de super-héros : celle de l’émotion. A l’instar de « Logan », on mesure combien il est important de montrer que les célèbres X-Men ont eu aussi une psychologie trouble, une peur de leur don mais sont aussi victimes de manipulation socio-politiques honteuses. Tantôt adulés, tantôt craints, les personnages créés par Stan Lee (à qui le film rend hommage dans son générique de fin... sans scène post-générique, qu'on se le dise), sont parfois manichéens et ont besoin d’être remis dans le bon chemin. Plus qu’un spectacle grandeur nature bourré d’effets spéciaux, « Dark Phoenix » est aussi la promesse de meilleurs lendemains et d’une relève assurée haut la main. Classique dans son approche (l’intrigue va crescendo jusqu’à un final qui dépote avant de retrouver un peu de calme, de paix et d’amour), « Dark Phoenix » ne révolutionne clairement pas le genre mais remplit le contrat sans trop de bavures. Alors oui, les raccourcis scénaristiques sont énervants, l’histoire cousue de fil blanc mais à quoi nous attendions-nous en poussant la porte de notre complexe ciné ? A tout ce qu’on va y trouver… Vite vu, vite oublié ? Pas sûr, même si on doit bien l’avouer, le film de Simon Kinberg est bien loin de nous avoir impressionné. Date de sortie en Belgique/France : 5 juin 2019 Durée du film : 1h54 Genre : Aventure/ Science Fiction Résumé du film : Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité… Note du film : 8/10 (par Véronique) Avis : Grâce à son passage dans la Compétition officielle du Festival de Cannes l’an dernier, « Yomeddine » a su trouver le chemin de nos salles où blockbusters et films mineurs ont pris leur quartier. Premier long-métrage de A.B Shawky, le film recèle une puissance et un message d’espoir qui rayonnent jusque dans nos cœurs. Centré sur l’humain, le regard des autres, la solidarité et le partage, « Yomeddine » nous livre un message sublime et montre qu’il y a toujours la possibilité de trouver une dose de lumière dans un quotidien de misère. « Peu importe la destination, c’est le chemin emprunté qui est important ». Cette idée, AB. Shawky nous l’illustre à merveille dans son premier long-métrage on ne peut plus touchant. Ancré dans l’Egypte actuelle, celle plus terre à terre, loin de tous complexes touristiques, « Yomeddine » nous permet de faire la rencontre d’un tandem sincère formé par Beshay et le jeune Obama. Le premier, atteint jadis de la lèpre est marqué des cicatrices de sa maladie passée et passes ses journées dans la Montagne Poubelle, à la recherche d’un petit trésor qu’il pourra négocier pour s’acheter à manger. Le second est orphelin, attaché davantage à son ami Beshay qu’aux enfants de son âge. Ensemble, ils vont se rendre à Quena, le village d’enfance de Beshay, qu’il n’a plus jamais revu depuis que son père l’a déposé dans une léproserie, lui promettant de venir le rechercher. Mais plus de 30 ans ont passé et notre héros y est toujours resté, partageant sa vie de misère avec une épouse qu’il vient de perdre, le laissant seul dans une maison rudimentaire terriblement vide. Décidé à retrouver ses racines, Beshay prend quelques biens personnels, son âne et tout son courage pour traverser le pays et affronter le regard d’un monde qu’il n’a jamais pu voir jusqu’ici. Petit road movie solaire et positif, « Yomeddine » est loin de tomber dans le misérabilisme attendu, que du contraire. Accordant plus d’importance aux bontés de ceux qui n’ont rien qu’aux moqueries et craintes de ceux qui ont tout, le film se veut être une ode à la tolérance. Jamais moralisateur, il est au contraire un lien nécessaire entre une réalité bouleversante et notre petit confort de spectateur, entre le courage de ce petit homme marqué par la vie et la maladie et nos esprits par son histoire. Totalement inventée, l’intrigue du film repose pourtant sur une triste réalité mais ne s’apitoie jamais sur le sort de ses protagonistes. « Je suis un être humain » clame Beshay dans un moment de panique. « Yomeddine » l’est aussi et ce, pour de multiples raisons. Des acteurs amateurs aux grands coeurs. Agé d’une trentaine d’années et avec l’expérience de quelques cours métrages en poche, A. B. Shawky se lance dans son premier long avec beaucoup de passion. Voulant montrer toutes les facettes d’une Egypte trop souvent résumée à la vie du Caire, le réalisateur décide d’étendre son casting aux diverses régions de son pays, par ailleurs formidablement mises en images tout au long de son métrage. C’est donc dans une léproserie que A. B. Shawky rencontre son acteur principal : Rady Gamal. Très intéressé par le projet du jeune cinéaste, Rady se présente spontanément au casting et obtient dès le départ les faveurs du réalisateur. Bien plus chanceux que le personnage qu’il incarne, Rady Gamal est pourtant passé à côté de la mort il y a de nombreuses années, mais a été sauvé par les religieuses de la léproserie où il vit. S’il a toujours un contact avec sa famille, Rady a pourtant choisi de vivre dans sa colonie et de travailler à la cafétaria, afin d’épargner ses sœurs du regard des gens. Parfait négatif de Beshay qu’il incarne à l’écran, Rady Gamal parvient pourtant à lui donner une âme rayonnante par sa prestation très touchante. Secondé par le petit Obama (excellent Ahmed Abdelhafiz ) dans son parcours, Beshay va aussi faire la rencontre d’autres marginaux, des anges gardiens exclus de la société mais qui feraient tout pour permettre à leur prochain de suivre sa destinée… Une magnifique leçon de vie que l’on ne peut qu’accueillir les bras grands ouverts ! Abu Bakr Shawky, a voulu, par son « Yomeddine », ouvrir nos yeux sur une réalité, un combat, une rage de vivre. Signifiant « Jugement dernier » en arabe, son film (et son titre) nous rappelle que le jour du Jugement dernier, tous les hommes seront considérés comme égaux et chacun sera jugé uniquement en fonction de ses actes et non de son apparence. Si la lèpre peut encore faire peur, elle est pourtant très bien soignée et continue de faire souffrir des familles entières par le rejet de notre société. Nécessaire et percutant malgré quelques infimes maladresses, son premier long métrage fait de A.B Shawky un cinéaste à suivre et à apprécier. S’il aura bien du mal à rivaliser avec les blockbusters de ce début juin, le film a pourtant de grandes qualités, à commencer par son humanité et son optimisme à toutes épreuves. Un grand film centré sur l’acceptation des autres, porté par des acteurs amateurs qui ne peuvent que nous toucher au cœur. Date de sortie en Belgique : 5 juin 2019 Durée du film : 1h37 Genre : Drame |