|

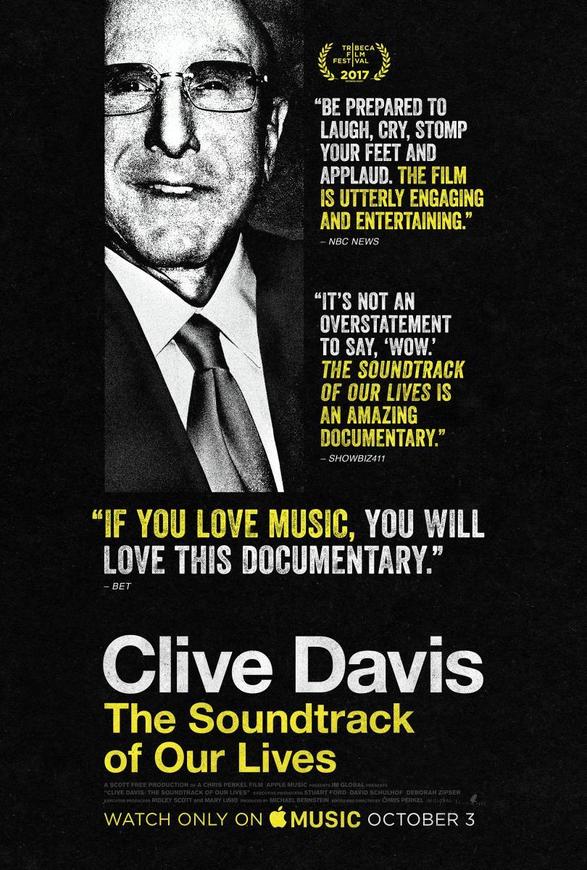

Résumé du film : Basé sur le livre éponyme publié en 2013, ce documentaire comprenant de nombreux extraits musicaux, est une évocation de la vie du producteur de musique américain Clive Davis. Depuis ses débuts remarqués chez Columbia Records jusqu'à son travail de défricheur chez Arista Records et J Records, nous suivons le parcours de ce dénicheur de talents peu connu du grand public. Plus qu'une simple biographie mise en images, ce documentaire est une visite guidée à travers l'histoire de la musique, depuis la révolution culturelle des années 1960 jusqu'à l'avènement du hip-hop, menée par un homme qui découvrit – et fit découvrir – avant tout le monde de nombreux artistes. Janis Joplin, Bruce Springsteen, Simon & Garfunkel, Santana, Miles Davis, Billy Joel, Barry Manilow, Patti Smith, The Grateful Dead, Kenny G, Aretha Franklin, Whitney Houston, Sean Combs, Alicia Keys : une telle liste n'est qu'un aperçu non exhaustif des multiples artistes et interprètes découverts, conseillés, maternés et choyés par Clive Davis tout au long de sa prolifique carrière. Avis : Présenté dans la catégorie « Les Docs de l'Oncle Sam », en présence de Clive Davis himself (le grand Monsieur de 85 ans nous avait alors honoré de sa présence), le documentaire de Chris Perkel nous apparaît comme étant un incontournable… pour tous les amateurs de musique ! Inconnu du grand public, il est l’homme de l’ombre de bon nombre de chanteurs et de chanteuses confirmé(e)s. Clive Davis tient le rôle principal de cette remarquable œuvre de mise en lumière. Véritable dénicheur de talents, le producteur de musique américain a eu le nez fin. Véritablement respecté dans l’industrie de la musique outre-Atlantique, Clive Davis nous apparaît comme étant un bon père de famille et un homme d’affaire compétent ! La succession d’interviews toutes plus truculentes les unes que les autres permettent sans mal de dresser ce constat : ses enfants, ses proches et de nombreuses stars témoignent des qualités de l’homme. Pour autant, la véritable utilité du documentaire de Chris Perkel est de montrer au public l’importance que revêt cet ancien avocat dans notre quotidien musical, et ce, sans que nous en ayons conscience ! Jugez plutôt : Président de Columbia Records entre 1967 et 1973, Clive décida de fonder son propre label Arista Records avec le chanteur Barry Manilow en ligne de force (son fameux Copacabana ne vous dit rien ?) Il sentira avant bon nombre de ses concurrents que l’heure du rock a sonné et qu’il rentrera véritablement dans les foyers. Janis Joplin, Aerosmith, Patti Smith, les Pink Floyd et même Heart Wind and Firerejoindront son label. Sous son management, les profits augmentent de 700 % en un an ! Dans les années 90’, il se liera d’amitié avec la chanteuse Whitney Houston qu’il considérera comme une source d’inspiration. Ensemble, le succès sera au rendez-vous et très vite il incarnera une figure paternelle. En témoigne un extrait de la lettre (datant de 2001) écrite à Whitney, alors amaigrie et affaiblie par les excès de drogues : « Ma très chère Whitney, quand je t'ai vue vendredi soir au concert de Michael Jackson, j'ai eu le souffle coupé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré (…). Ma chère, chère Whitney, le moment est venu. Bien sûr je sais que tu ne veux pas entendre ça. Bien sûr que je sais que tu dis que Clive est stupidement dramatique. Bien sûr que je sais que ton pouvoir de déni est en train de révoquer tout ce que moi et tout le monde te disons. Je me joins à ta mère pour t'implorer de faire face à la vérité maintenant, tout de suite, il n'y a plus de temps ou de renvoi à une date ultérieure. Tu as besoin d'aide et ça doit commencer maintenant. » Avant de poursuivre par : « Je me tiendrai à tes côtés avec amour et attention, pour te voir retrouver la paix et le bonheur de toutes les manières en tant que femme, maman, et modèle pour inspirer le reste du monde. Je t'aime, Clive ». Malgré cet appel au secours, la chanteuse succombera dans sa baignoire en 2012 des suites d’une overdose. Il faudra attendre l’année 1997 pour que Clive Davis soit consacré à Hollywood. Il obtiendra enfin son étoile au Walk of Fame. Puis, une pluie de récompenses viendra compléter ce fort joli tableau. Au début des années 2000 pourtant, il est poussé à la sortie par les dirigeants de BMG. Ceux-ci prétexteront l’âge limite atteinte. Son départ forcé provoquera une onde de choc dans le milieu de la musique et beaucoup d’artistes le soutiendront. Comme toujours, Clive Davis finira par rebondir et reviendra à la tête de la BMG jusque 2008. Vous l’aurez compris, « Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives » sera l’occasion de découvrir la vie de ce grand homme de la musique grâce à l’intervention de plusieurs chanteurs et musiciens célèbres. Les anecdotes s’enchaîneront ainsi pour notre plus grand plaisir avec à la clé beaucoup d’émotions. Que vous soyez amateur de Jazz, de RnB, de Funk, de Pop ou de Rock, ce documentaire est fait pour vous ! Malheureusement, pour l’instant, seuls les abonnés d'Apple Music ont eu la chance de découvrir ce très beau documentaire paru le 3 octobre.

0 Commentaires

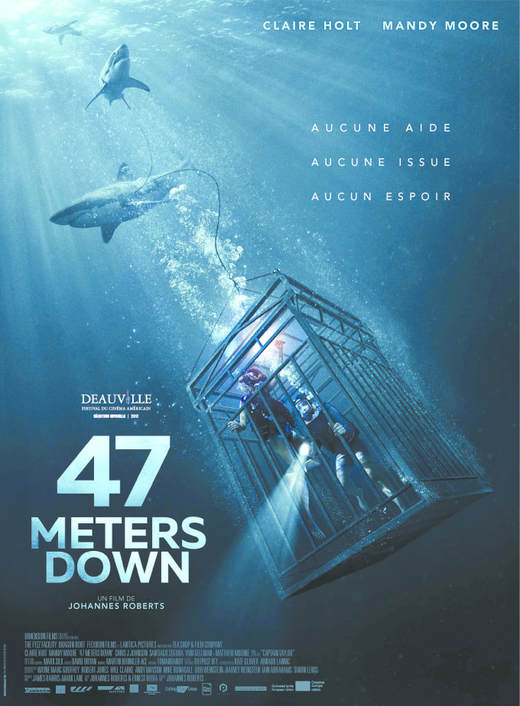

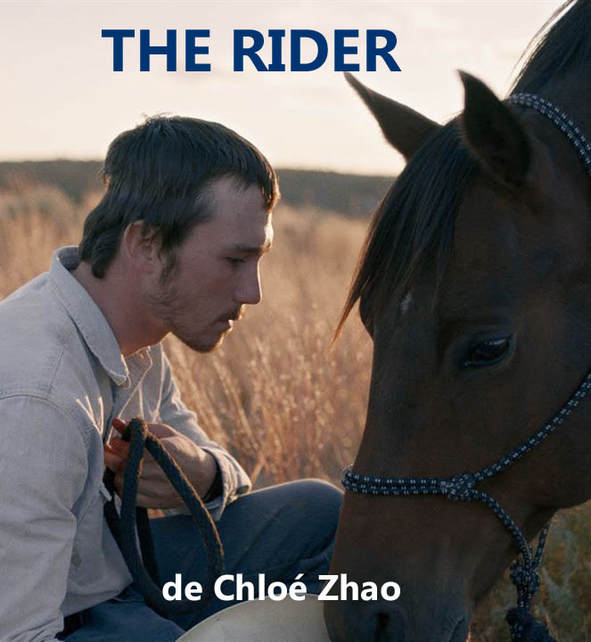

Avant-première - 2 septembre 2017 (par Véronique) Résumé du film : Après la rupture de Lisa, sa soeur Kate l'embarque en vacances au Mexique pour lui changer les idées. Avides d'aventures, elles se mettent au défi de plonger parmi les requins blancs, protégées par une cage. Une fois dans l'eau, le spectacle est incroyable... Mais subitement, le câble qui retient la cage au bateau cède, et les deux soeurs se retrouvent plongées au fond de l'océan, à 47 mètres de profondeur. Il ne reste qu'une heure d'oxygène et les grands blancs rôdent Avis : Il y a quelques mois, Blake Lively prêtait ses traits à une jolie surfeuse avide de sensations fortes et s’était retrouvée coincée en pleine mer entourée d’un requin vicieux dans "Instinct de survie". Cette fois, ce sont deux sœurs courageuses qui seront les victimes du jeu de squales affamés à près de 47 mètres de profondeur. Il faut croire que ce genre d’idées foisonnaient dans certains studios américains ces derniers temps. « 47 metres down » se démarque-t-il autres films de la même veine ? Pas vraiment mais, faute avouée à moitié pardonnée, nous avons pourtant pris un plaisir coupable à suivre les mésaventures de Kate et Lisa, dans les eaux sombres mexicaines. Nombreux sont les films d’horreur annonçant des frissons garantis à leur public averti. « Vous n’aurez jamais autant tremblé », « le film que vous n’oserez pas regarder seul », « après cette expérience, arriverez-vous à dormir dans le noir ? »… les slogans (risibles) du genre qui ne parviennent jamais à la hauteur de leur annonce désuète. Ici, rien de tout cela. Et pourtant, après cette expérience cinématographique inquiétante, il y a peu de chances pour que ses spectateurs tentent une descente dans ces fameuses cages à requin. Angoissant, le film parvient à créer un climax stressant jusqu’à son final des plus étonnants. Nous qui pensions avoir tout vu dans la matière, nous n’étions pas au bout de nos surprises… Déjà présenté en avant-première au Festival du Cinema Americain de Deauville et sorti dans nos salles belges fin du mois de juin dernier, « 47 meters down » n’avait pas vraiment retenu notre attention. Et pourtant, sa sortie en e-cinema française le 28 septembre prochain sera l’occasion pour les amateurs du genre, de se faire leur petite idée sur ce thriller particulier. Johannes Robert nous avait fortement déçu avec son "The door" peu effrayant. Les a priori sur son dernier long-métrage étaient nombreux et peu justifiés au final. Deux jeunes femmes coincées au fond des eaux mexicaines et en proie à de méchants requins ? Ca n’a, de prime abord, rien de bien innovant. Et pourtant, là où certains films d’horreur pèchent dans un manque de tension et de crédibilité, « 47 meters down » parvient à se démarquer et à nous faire serrer nos accoudoirs tant la pression est maximale. Toujours très suggérée, l’action n’est pas des plus impressionnantes non plus. Mais, la force de Johannes Robert est de nous faire croire que le danger est aux quatre coins des eaux troubles où nous sommes nous aussi coincés. La pénombre est quasiment totale, la communication avec la surface difficile, la présence de requins blancs avérées et l’oxygène vient terriblement à manquer… Comment ne pas stresser à l’idée de voir foncer sur nous un squale de plus de 6 mètres de long alors que toute remontée à la surface semble impossible ? Après une présentation classique de ses héroïnes (interprétées par Mandy Moore et Claire Holt), Johannes Robert joue avec nos nefs, nous faisant bondir dans notre siège à de multiples reprises. Le répit est de courte durée et l’inquiétude omniprésente : ça fonctionne… pour notre plus grand plaisir. Court et parfois approximatif, le film rempli son contrat et nous faire vivre quelques belles émotions. S’il ne révolutionne pas totalement le genre, il nous offre cependant ce que nous étions venus chercher, un petit switch en plus. Pourquoi bouderions-nous notre plaisir dans ce cas ? Sans doute plus impressionnant sur grand écran, « 47 meters down » vaut le voyage dans les profondeurs de ses eaux tropicales et reste un divertissement des plus corrects. Si vous avez une petite heure trente devant vous et que vous voulez vivre une petite aventure aquatique stressante, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Date de sortie en Belgique : 28 juin 2017 Date de sortie en France : 28 septembre 2017 (en e-cinema) Durée du film : 1h27 Genre : Thriller/horreur Titre original : In the deep Avant première - 2 septembre 2017 (par Véronique) Résumé du film : Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à s’enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s’offre à lui: le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline. Avis : Dans les avant-premières du Festival de Deauville, il y avait « Good Time ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous l’attendions avec impatience ce film des frères Safdie. Son affiche et ses bandes annonces avaient relevé notre attention alors que la conférence de presse de l’équipe l’a augmentée d’un cran… Déception ou jubilation ? Dans l’ensemble, on doit dire que chez nous, le film a plutôt fait mouche. Sur l’affiche originale et néon rétro du film, on découvre un Robert Pattinson au look improbable, près à plonger dans une bouteille d’acide psychotique. Assurément, ils n’auraient pas pu trouver meilleur reflet pour présenter le film qu’ils réalisent ensemble. Ben et Joshua Safdie osent et se lancent dans un cinéma atypique, inspiré des atmosphères cinématographiques des années 70 et ça fonctionne ! Dans ce nouveau long-métrage, les frangins nous entraînent dans une Amérique sombre et en décrépitude. La nuit pèse sur nous comme sur leurs personnages et la lumière du jour ne sera là que pour éclairer un braquage qui finit mal. Le rêve de Nick ? Obtenir assez d’argent que pour s’offrir une ferme et y vivre avec son frère. Maladroits et miséreux, les frères n’ont qu’une solution pour y parvenir : braquer le petit bureau local et se faire la malle. Oui mais… Nick ne parvient pas à s’échapper et Connie n’aura de cesse que de vouloir le délivrer. A priori banal dans ses lignes de résumé, le film ne l’est pourtant absolument pas. Avec « Good time », Joshua et Benny reviennent à des thématiques qui leurs sont chères, et déjà présentées dans leur premier long métrage (« Mad love in New York », sorti il y a peu) : l’amour inconditionnel entre deux personnages (ici deux frères), la présence de la drogue, la paupérisation d’une classe américaine moyenne, les perspectives d’avenir tronquées. Dans le fond comme dans la forme, les frères sont parvenus à tenir un cap. S’il souffre de quelques longueurs et de quelques erreurs de débutant, « Good time » a pourtant beaucoup à nous offrir. A commencer par son casting impeccable. Robert Pattinson voit ici une occasion en or de revêtir un rôle d’envergure, à l’instar d’autres de ses personnages de l’univers de David Cronenberg (on se replongera d’ailleurs avec délice dans quelques uns de ses films). L’occasion de balayer à nouveau l’image du vampire aseptisé de la saga Twilight… Mais il n’est pas le seul. Son frère de cinéma, Ben Safdie nous offre une prestation hallucinante de ce jeune frère incapable de s’exprimer et obliger de suivre celui en qui il voue une confiance sans borne. Dans les seconds couteaux, on trouve deux personnages féminins tout aussi bien dessinés : Taliah Webster (la jeune crystal) et Jennifer Jason Leigh mais également Barkhad Abdi, un agent de sécurité malmené. Des premiers aux plus petits rôles, tous ont été particulièrement bien écrits, leur donnant du crédit quel que soit le temps de leur apparition. Et pourtant, on peine à éprouver de l’empathie pour les différents protagonistes, surtout vis-à-vis des deux frères vedettes. Mais qu’importe, on se prend au jeu et on suit leurs (més)aventures avec un intérêt certain. La musique très électro (et parfois rock), stressante au début et plus dosée par la suite, vient dynamiser le scénario et exacerbe certains sentiments(enfuis) de ses personnages. La bande originale de Oneohtrix Point Never, très 80’s/90’s vient ajouter sa petite référence au cinéma indépendant du passé que semble apprécier les frères Safdie. Esthétiquement réussi, « Good time », l’est aussi jusque dans ses moindres détails. Après un très long plan séquence où on découvre le personnage de Nick (l’incroyable Ben Safdie !), jeune homme handicapé mentalement et en difficulté pour exprimer ses émotions, surgit Connie, le frère ultra protecteur. A partir de ce moment, on se doute que le répit ne sera que de courte durée et que l’action dans laquelle nous serons emportés sera d’une belle intensité. « Good time » est véritablement un titre à contre-emploi, comme beaucoup d’autres éléments du film d’ailleurs. Jouant avec les focales, nous balançant entre des plans larges et des plans serrés, la photographie de Sean Price Williams et la réalisation des deux frères, s’ajustent très savamment au propos et l’intention du film. Les plans serrés dont ils usent et abusent nous oppressent par moments alors que, tout comme leurs héros, nous aurions besoin de prendre du recul, de respirer, de nous poser. Mais cela semble impossible tant la fuite en avant de Connie est primordiale pour libérer son frère qu’il n’a finalement pas su protéger. Connie attire-t-il le malheur ou le crée-t-il par ses (mauvais) choix ? C’est là toute la question. Egoïste mais peu méchant, il se précipite la tête en avant dans des situations inextricables dont il ne peut sortir que par le mensonge et, parfois, l’abus de faiblesse. Qu’on l’apprécie ou qu’on le déteste, son personnage ne laisse pas indifférent. Les quiproquo auxquels nous assistons, les lieux insolites que nous traversons, rien n’est laissé au hasard et permettent à chaque fois, de surprendre les spectateurs à qui on laisse finalement peu de répit. Volontairement sombre, « Good time » s’allège à quelques reprises par des touches d’humour distillées çà et là, avant de nous replonger dans le désespoir. Si certains de nos petits camarades voient en « Good time » des références certaines à « After Hours » de Scorsese, la certitude est que l’exercice de style proposé par les frères Safdie est véritablement appréciable. De son ouverture à sa dernière scène, le film nous offre quelques beaux moments de cinéma dont on se souviendra. Maladroit et parfois lent, il a l’audace de proposer un nouveau cinéma de genre, esthétique et pensé de bout en bout, et où chacun de ses acteurs révèlent ce qu’il a de meilleur. Date de sortie en Belgique : 18 octobre 2017 Date de sortie en France : 13 septembre 2017 Durée du film : 1h40 Genre : Thriller Avant-Première - 9 septembre 2017 (par François) Résumé du film : Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour réussir et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui reste hanté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à renier. Avis : Présenté cette année au Festival du Cinéma Américain de Deauville, le dernier film de Destin Daniel Cretton fait d’abord penser au fabuleux « Captain Fantastic »…mais en apparence seulement. Car bien qu’il aborde également une famille de marginaux élevés à la dure, le « Château de verre » vous apparaîtra peut-être moins drôle, moins fou mais tout aussi prenant et touchant ! On vous dit tout ! Dans le rôle du père de famille enjôleur, j’appelle Woody Harrelson ! L’acteur , et prochainement scénariste et réalisateur du prochain film « Lost In London », nous offre une prestation de tout premier ordre. C’est bien simple, nous guettons avec beaucoup d’attention ses apparitions à l’écran. Et pourtant, nous aimons le détester dans ce rôle ! Tout d’abord, parce que la poursuite de ses rêves est une chimère et ses enfants en feront les frais. Ensuite, parce qu’en tant que manipulateur rêveur, Rex leur promet monts et merveilles et surtout d’habiter un jour dans un château de verre. Les escaliers et les murs seraient en verre et seule une poutre en bois viendrait tenir ce construction démentielle. Souvent dans le film, nous le voyons échafauder ce projet fou, dessinant et parlant avec conviction à ses enfants de celui-ci. Et alors tout repart, l’espoir d’un autre quotidien accueillant, l’envie de poser les valises pour enfin se fixer durablement. Lorsqu’il parle, sa femme Rose (formidable Naomi Watts) l’écoute avec des étoiles plein les yeux en s’amusant de sa folie. Quant aux enfants, Jeannette (ultra convaincante Brie Larson), Brian (Josh Caras), Lori (Sarah Snook) et Maureen (Brigette Lundy-Paine), ils passent de la fascination provoquée par ce père beau parleur à la triste réalité : un quotidien fait de privation en tout genre : nourriture, attention et écoute, soin, etc… C’est que Rex est trop occupé à feindre de poursuivre les démons dans la réalité pour amuser sa fille, qu’il boit plus que de raison pour chasser ses propres démons. Quant à Rose, celle-ci vit littéralement pour sa peinture et en oublie de s’occuper des enfants, qui n’ont d’autres choix que de veiller les uns sur les autres. Aussi, nous suivons avec beaucoup d’émotion cette admirable fratrie qui devient bien trop vite de petits adultes et les parents qui vivent à fond leur conviction utopiste contre le système, la société et les nantis. Ballotés de villes en villes selon les jobs de Rex, les membres de la famille sont autant éduqués par les livres que par l’école de la vie. Il résulte de ces deux heures de projection, un film abouti, à la réalisation exemplaire et aux acteurs inspirés. Nous suivons les pérégrinations de cette famille avec tantôt de l’amusement, tantôt beaucoup de tendresse. Assurément du très beau cinéma, inspiré l’histoire vraie et étonnante de Jeannette Walls! Date de sortie en Belgique/France : 27 septembre 2017 Durée du film : 2h07 Genre : Drame Titre original : « The glass castle » En compétition – 4 septembre 2017 (par François) Résumé du film : Après avoir survécu à une blessure à la tête qui aurait pu lui être fatale, un jeune cowboy entreprend la quête d'une nouvelle identité et découvre ce que cela signifie d'être un homme au cœur de l'Amérique. Avis : Fort de deux prix, un au Festival du Cinéma Américain de Deauville (Grand Prix) et un lors de la Quinzaine des Réalisateurs à Canne (Art Cinema Award), « The Rider » s’inscrit en effet comme étant une épopée dans l’Ouest contemporain. Flirtant presque avec le genre « western », ce film est une ode aux grands paysages sauvages de l’Ouest et à cette jeunesse sacrifiée sur l’autel des illusions perdues et d’une quête identitaire qui broie tout sur son passage. Attention, film ambitieux et parfaitement maîtrisé en approche ! Véritable coup de cœur personnel lors de cette 43e édition du Cinéma Américain de Deauville, « The Rider » est avant tout une histoire vraie d’ailleurs jouée par ceux qui ont été les protagonistes de cette histoire. D’emblée, nous sommes agréablement surpris par le jeu de ces acteurs débutants tout en nuance et en conviction ! Ici, on joue en famille : Brady Jandreau est le héros du récit et évolue aux côté de sa sœur Lilly Jandreau et de son père Tim. Une vraie force pour ce film. Chloé Zhao, la réalisatrice, s’était déjà faite remarquer en 2015, à Cannes ainsi qu’à Deauville, avec son premier film : « Les Chansons que mes frères m’ont apprises ». Presque unanimement saluée par la critique, la réalisatrice/scénariste enchaîne ici avec un film crépusculaire sur une population Redneck omnibulée par l’héritage des cowboys. En effet, les jeunes aspirent à percer et à amasser beaucoup d’argent en risquant leur vie dans les tournois de rodéo. Excessivement dangereux, notre héros Brady a échappé au pire lors d’une de ces compétitions. Marqué dans sa chair et dans sa tête, tout lui rappelle qu’il se doit de remonter sur une selle. Chaque rencontre, chaque discussion engagée par Brady se termine par ce constat cinglant : qui serait-il s’il ne montait plus ? Que deviendrait-il ? Hormis le père et la sœur du héros, aucun ne semble mesurer la dangerosité d’une telle discipline. Seules les paillettes provoquées par les retransmissions incessantes sur le câble semblent avoir raison de la lucidité de cette communauté encore rêveuse des gloires d’antan. Et il s’agit là véritablement d’une autre force de ce film : le traitement psychologique des personnages. Tous les jeunes semblent n’avoir d’yeux que pour le rodéo même si beaucoup meurent ou se retrouvent paraplégiques (à l’image de l’ancien champion Lane Scott dont la spécialité était de tenir le coup et de résister face à la rage des taureaux). Lors d’une très belle scène ou la photographie rend véritablement hommage aux paysages, nous retrouvons la bande d’amis de Brady et nous comprenons le dilemme moral auquel cette génération est confrontée : tout faire pour réussir à dompter les purs-sangs car beaucoup refusent l’autre voie, à savoir devenir fermiers. Magnifiant la beauté des grands paysages et des chevaux, « The Rider » est un film courageux à la portée plus large qu’il n’y parait. Entre quête identitaire et hymne à l’Amérique profonde, il nous donne à voir et à réfléchir sur le fonctionnement d’une société rurale américaine. Aussi, il nous paraissait juste que ce film soit récompensé à Deauville. Le président du jury Michel Hazanavicius a d’ailleurs déclaré : «Ce film nous a paru extrêmement puissant avec un mélange de poésie, beaucoup d'humanité et une réflexion politique». Assurément un beau et bon film : tout est dit ! Durée du film : 1h44 Genre : Drame A défaut de bande annonce, voici un extrait de film: En compétition - 6 septembre 2017

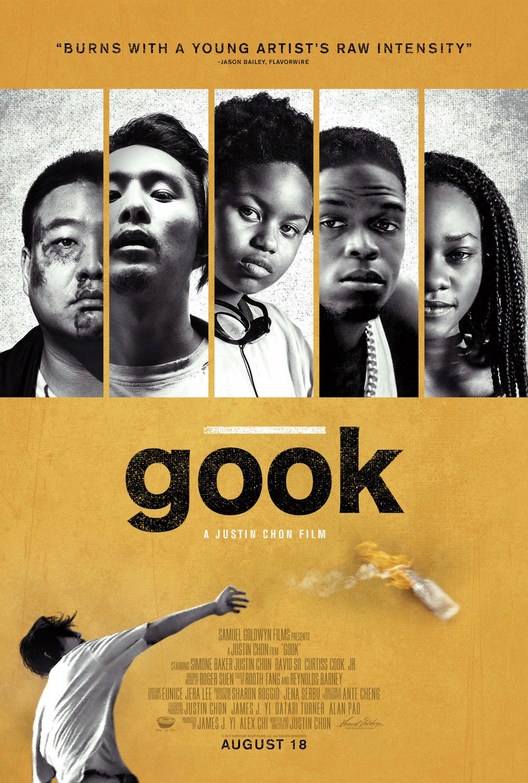

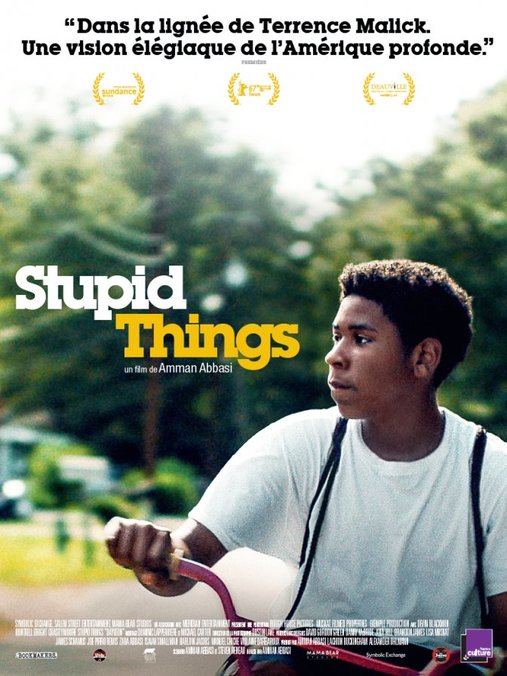

Résumé du film : Un jeune Afro-américain vit à South Side, dans les quartiers sud défavorisés de Chicago. Une fusillade qui a causé la mort de l’un de ses amis l’amène à remettre en question les fondements mêmes de son identité. Avis : « Blueprint » a fait l’objet d’une une jolie standing ovation lors de sa première présentation aux festivaliers de Deauville. Dès lors, comment passer à côté de ce film qui semble avoir enthousiasmé son public ? Dans la même ligne que d’autres films présentés cette année (on pense à « Stupid Things » ou à « Gook »), le film de Daryl Wein nous entraîne dans la communauté afro-américaine du Sud de Chicago. Jerod, jeune père d’une charmante petite fille et à la recherche d’un emploi, apprend par les médias, qu’un de ses amis proches vient d’être abattu par la police. Le choc est total. Sa vie morne n’avait de sens que dans le partage de moments avec ses amis. Comment va-t-il surmonter la perte de l’un d’eux ? Fuyant, ne se sentant vivant que dans quelques soirées bien arrosées, Jerod cherche une issue de secours à son chagrin. En révolte, il ne parvient plus à communiquer avec ses proches. Il se referme sur lui-même, se dispute à la moindre occasion… Il s’enterre peu à peu socialement mais heureusement pour lui, quelques membres de son entourage sont là pour sortir sa tête des eaux sombres. Plutôt classique « Blueprint » parvient pourtant à nous prendre d’empathie pour son héros. On assiste impuissant à sa douleur et on comprend que ce jeune animateur pour enfants peine à reprendre sa vie en main. Jerod Haynes, acteur et co-scénariste du film, porte son rôle avec une force admirable. Ses traits fermés pendant une bonne partie du film finissent par se détendre. Sa fierté s’étiole peu à peu et laisse place à la peine et la douleur. Sa délivrance, il la trouve dans la religion. Délesté de son poids, notre héros entame une belle course en avant, le sourire aux lèvres, vers une nouvelle vie où l’espoir est permis. Malheureusement d’actualité, le film de Daryl Wein (qui a pas mal de projets sur le feu, dont « Lola Versus ») nous fait vivre un drame de l’intérieur. Alors que certains médias banalisent ces faits de violence gratuite à l’égard des minorités, le film du réalisateur (blanc) nous rappelle que derrière ces faits divers standardisés, des familles entières, des amis, des enfants souffrent d’une société où racisme et ségrégations sont trop toujours (omni)présents. Pas constamment pessimiste, « Blueprint » nous offre aussi de belles scènes de fraternité. On en veut pour exemple cette réunion avec les amis de Reggie parmi lesquels se trouve un policier blanc ou l’omniprésence de la foi où certains trouvent un réel refuge et peuvent exprimer leur détresse. « Moonlight » semble avoir ouvert une voie vers un cinéma politique où les minorités peuvent exister véritablement, montrant des héros en quête d’identité sexuelle, personnelle ou en attente d’une délivrance divine. Intéressant mais finalement très académique « Blueprint » laisse une petite empreinte dans notre cœur de spectateur, sans non plus nous bouleverser complètement. Durée du film : 1h18 Genre : Drame En compétition –Mardi 5 septembre 2017 (par Véronique) Résumé du film : Eli et Daniel, deux frères d'origine coréenne, gèrent un petit magasin de chaussures pour femmes situé dans un quartier majoritairement afro-américain de Los Angeles. Ils se lient d'une amitié profonde et improbable avec Kamilla, une jeune fille âgée de seulement onze ans. Un jour, les tensions raciales entre communautés atteignent leur paroxysme et des rixes – les tristement célèbres émeutes de 1992 – éclatent dans la ville. En cherchant à protéger le magasin, ce sont les notions mêmes de famille, de rêves et d'avenir que le trio va devoir être amené à reconsidérer. Avis : 29 avril 1992, jour mémorable pour l’histoire de certaines minorités américaines. Cette date symbolique, n’est pas choisie au hasard par Justin Chon. Si le réalisateur américain a décidé de mettre les émeutes en toile de fond de son premier long-métrage, c’est aussi et surtout parce que la violence qui naît dans certains quartiers chauds de Los Angeles germe aussi dans les familles de nos trois héros. Eli et Daniel, deux jeunes coréens ont repris le commerce de leur père et vendent des chaussures pour femmes dans la banlieue de L.A. Chaque jour, Kamilla pousse la porte de leur boutique pour aider ses deux frères de cœur. La jeune afro-américaine est une championne de l’école buissonnière. Débrouillarde et très mature pour son âge, la fillette de 11 ans a un réel attachement pour les deux associés. Considérée comme un membre de la famille, Kamilla trouve sa place parmi les boîtes à chaussures de la boutique et ne quitte ses compagnons de route que lorsqu’elle en est contrainte. Issus de cultures radicalement opposées, nos trois protagonistes mettent à mal tous les préjugés. Une amitié réelle se tisse, malgré les désapprobations de nombreux voisins et clients. Le réalisateur et acteur Justin Chon a délaissé son costume d’Eric Yorkie (dans la saga « Twilight ») pour se fondre dans celui d’un immigré de la deuxième génération, déterminé à s’intégrer dans cette société clivante. Son attitude est sans équivoque : l’homme d’affaires de l’entreprise, c’est lui ! A ses côtés, Daniel (interprété par le Youtubeur David So), chanteur dans l’âme, mauvais vendeur et jeune homme particulièrement crédule. Son caractère pacifiste lui vaut de nombreux coups et moqueries, le marquant au visage autant qu’au fond de son âme. Avec deux caractères si opposés, difficile de s’entendre. Les deux frères se disputent, s’engueulent mais finissent toujours par revenir l’un vers l’autre. Heureusement pour eux, Kamilla est un formidable trait d’union. Simone Baker est indéniablement la révélation du film. Remplie de vie et d’espoir, la jeune adolescente apporte de la couleur dans ce film monochrome. Oui, Justin Chon a opté pour le noir et blanc. Sublimant certaines scènes du film, ce choix de réalisation ajoute aussi un zeste de dramaturgie dans certains épisodes de la vie d’Eli et Daniel. La photographie est impeccable et certaines prises méritent véritablement le coup d’œil. Nous attendions beaucoup de ce film « Gook ». Y avons-nous trouvé tout ce que nous espérions ? Pas tout à fait. Si l’idée de départ est intéressante (confronter et réunir à la fois deux minorités), le film manque de persistance. Après une première partie attrayante où la psychologie des personnages et leur histoire nous sont présentées d’une bien jolie façon, nous basculons dans un film plus classique où une guerre des gangs sommeille. Depuis leur boutique et à travers les images de leur téléviseur, nos deux jeunes vendeurs découvrent les violences ethniques qui éclatent dans le centre-ville. Tourmentés par les événements qui touchent leur petit commerce et leur jeune amie Kamilla, Eli et Daniel semblent peu préoccupés par les émeutes naissantes à quelques blocs de chez eux. (Pour rappel, ces révoltes ont éclaté suite à l’acquittement de quatre policiers blancs qui avaient tabassé l’automobiliste noir américain Rodney King). Entre règlement de compte et confidences, le film oscille sans cesse dans sa deuxième partie. Nous continuons à suivre nos trois héros avec beaucoup de tendresse et retenons même quelques larmes mais nous regrettons le petit manque d’audace dont aurait pu faire preuve Justin Chon. Ses images léchées en noir en blanc, sa bande originale et son casting performant sont indéniablement les points forts du film. « Gook » aurait gagné à garder son cap des premiers instants ou à basculer davantage dans les événements d’avril 1992. Chon n’a pas su trancher et a préféré jouer la carte de la sécurité. Dommage, nous aurions bien aimé le suivre dans sa mise en danger et dans ce cas, peut-être même l’encenser… Durée du film : 1h34 Genre : Drame En compétition – 7 septembre 2017 (par Véronique) Résumé du film : Après la mort de son frère, le jeune Dayveon, âgé de treize ans, passe ses journées d'été à traîner sans rien faire dans sa petite ville du fin fond de l'Arkansas. L'esprit de camaraderie et la violence qu'il découvre alors au sein des membres du gang local vont attirer Dayveon et l'inciter à rejoindre à son tour la bande. Avis : Cette année, la programmation du Festival de Deauville a fait le choix de nombreux films contemplatifs : « A ghost Story », « They » ou « The rider » en sont quelques exemples. Mais l’autre constante dans les thématiques abordées est la violence d’une jeunesse en perte de repères. « Stupid things » l’illustre très bien ici. En suivant quelques jours de la vie de Dayveon, on mesure combien la solitude et l’ennui sont deux terreaux de choix pour faire germer la graine d’une violence sourde ou affirmée. Derrière la caméra, on trouve Amman Abbasi, jeune réalisateur d’origine pakistanaise. Véritable artisan de son film, il cumule les casquettes de scénariste, monteur, réalisateur et… signe même la bande originale du film! Homme complet, il livre ici un long métrage subtil, poétique et relativement réussi. Sa petite heure quart évite les longueurs ennuyeuses et nous fait entrer au cœur du sujet dès les premières minutes. Dayveon, qui a perdu son frère récemment, n’a plus vraiment goût à la vie. Son vélo, ses mains, les arbres, les maisons de son quartier, tout lui parait stupide et sans intérêt. Sa pulsion de vie, l’adolescent la trouvera dans les activités d’un petit gang local : les Blood. Aussi délaissés que lui, ses membres partagent leur temps ensemble, laissant filer les factures impayées et ne s’adonnant qu’à quelques larcins pour renflouer les portefeuilles bien vides. Criant de vérité, le film d’Abbasi ne se perd pas dans d’innombrables détours. Ses images (très poétiques par moment) se mettent au service de son scénario particulièrement bien ficelé et démontrent que le cinéma est bien un art à part entière. Ses couchers de soleil orangés, les atmosphères qu’il dépeint à travers l’objectif de sa caméra donnent un peu de lumière dans la noirceur du monde économique où évoluent ses personnages plus vrais que nature. Pour leur donner vie, Amman Abassi a fait appel à de jeunes acteurs étonnants ! Leurs interprétations convaincantes nous font vivre un beau moment de cinéma, nous faisant oublier la fiction présentée et nous entraînant dans la dure réalité de nombreux jeunes afro-américains que des documentaires ne pourraient mieux relater. En tête de ce casting de choix, Devin Blackmon, qui mérite toute notre attention et à qui on souhaite une belle carrière. Le jeune Dayveon, qu’il incarne, se remémore chaque jour l’absence de son frère. Les photos qu’il survole sur son téléphone sont peut-être les seuls souvenirs qu’il garde de lui. Vivant chez sa sœur et son beau-frère, l’adolescent ne semble plus avoir goût à la vie. Errant sans but, il semble comprendre que son avenir se résume à vivre dans cette petite ville désolée du fin fond de l’Arkansas où seules les fumettes et les petits braquages donnent une impulsion de vie à d’autres jeunes paumés. S’il filme l’ennui et l’attente de ses personnages, Abbasi ne lasse jamais les spectateurs. Au contraire, il les inclut dans son histoire et parvient à les captiver. Simple et efficace « Stupid Things » n’a pas démérité sa place dans cette compétition et sortira peut-être gagnant de l’un ou l’autre prix. C’est en tout cas tout le bien qu’on lui souhaite. Date de sortie en France: 27 septembre 2017 Durée du film : 1h15 Genre : Drame Titre original : Dayveon En compétition – 3 septembre 2017 (Véronique) Résumé du film : Psychologiquement perturbée et instable, Ingrid Thorburn est une jeune femme au comportement obsessif. Elle décide d'emménager en secret à Los Angeles afin de se rapprocher de son idole sur Instagram : Taylor Sloane, une prescriptrice de mode et de qualité de vie dont elle envie le petit ami artiste peintre, le chien photogénique et les nombreux produits et autres marques publicitaires dont elle fait la promotion auprès de ses nombreux followers. Quand Ingrid décide de rencontrer « dans la vraie vie et pour de vrai » son modèle des réseaux sociaux, elle met tout en œuvre pour réussir à se lier d'amitié avec Taylor, jusqu'au jour où le frère de celle-ci devine la supercherie et menace Ingrid de faire éclater la vérité. Avis : Parmi les films de la compétition de cette nouvelle édition, il y a un film qui divise les spectateurs et la critique : « Ingrid goes west ». Cette comédie, premier long métrage du scénariste (et réalisateur) Matt Spicer, ne semble pas amuser pas tout le monde. Et pourtant, ce n’est pas faute d’y avoir mis les moyens. Loin d’être une comédie trash dont les Américains ont le secret, « Ingrid goes west » soulève pas mal de questions et pointe du doigts l’addiction que certains jeunes technophiles ont vis-à-vis des réseaux sociaux. Ingrid est une fille on ne peut plus banale. Elle rêve d’une vie passionnante et surfe constamment sur Instagram où elle like tout et n’importe quoi dans l’espoir de créer de nouvelles amitiés virtuelles. Jusqu’au jour où elle s’entiche de Taylor Sloane, une jeune femme représentant tout ce qu’elle désire. Entre amitié virtuelle et concrète, il n’y a qu’un pas. Ingrid se lance à la recherche de son idole et paie le prix pour approcher celle qu’elle espère devenir un jour. Le film de Matt Spicer s’adresse bien évidemment à un public jeune mais pas seulement. Sa comédie dramatique parvient à interpeller les générations pré-réseaux sociaux et semble fonctionner auprès du plus grand nombre. Oui mais, tout le monde ne semble pas de cet avis. Dispensable, le film du réalisateur trentenaire peine à faire sa place au sein de cette compétition constituée de drames au sens premier du terme. Un peu de fraîcheur et de rires ne sont pas pour nous déplaire, pourvu que le sujet soit exploité. Est-ce le cas ici ? Plutôt oui. Après une courte présentation de son personnage principal, le film nous entraîne sur la côte ouest des USA. Car c’est là que vit Taylor, véritable icône de la mode. Dès son arrivée à Los Angeles, Ingrid entreprend d’entrer dans ce monde de paillettes, vêtements de marque, villas démesurément grandes par la grande porte. Sauf que la jeune femme n’est qu’une Américaine comme une autre et que ses subterfuges risquent de berner tout le monde. Déséquilibrée et terriblement seule, la jeune femme est socialement instable et ne parvient pas à nouer de vraies relations saines. Mais n’est-ce que pas le cas de certains addicts de Twitter, Facebook, Snapchat et autres sites du genre ? Au-delà de l’histoire d’Ingrid, c’est celle d’une multitude d’adulescentes qui se dessine en substance. Combien ne parviennent pas à s’accepter telles qu’elles sont, préférant ressembler à une autre ? A l’heure où la popularité sur les réseaux sociaux semble prendre une véritablement importance, n’est-il pas bon d’évoquer cette dérive de façon décalée ? Certes, les traits sont grossiers, les personnages clichés mais la trame de fond tient la route, tout comme la réalisation d’ailleurs. A l’affiche, on trouve Elizabeth Olsen (récompensée par le Nouvel Hollywood lors de l’édition 2015 du Festival du Cinéma américain de Deauville) et Aubrey Plaza mais aussi Wyatt Russell (ancien joueur de hockey sur glace) et l’acteur/rappeur O'Shea Jackson Jr. Tout ce petit monde s’affaire à donner vie à leur personnage respectif, certains étant plus convaincants que d’autres. Si dans l’ensemble nous n’avons pas trouvé le film horripilant, prenons-le pour ce qu’il est vraiment. Récompensé par le prix du meilleur scénario lors du dernier festival de Sundance, « Ingrid goes west » est un petit divertissement sympathique ni plus ni moins qui fait son petit bonhomme de chemin entre des films d’auteurs plus profonds et sans doute plus à même de figurer dans la compétition. Durée du film : 1h37 Genre : Comédie dramatique En compétition – 4 septembre 2017 (Véronique) Résumé du film : J, à quatorze ans, se fait appeler « They » (et habite avec ses parents dans la banlieue de Chicago. J est en plein questionnement sur son identité sexuelle et prend des traitements hormonaux pour retarder sa puberté. Après deux ans de suivi médical et thérapeutique, J doit décider de son identité future. Alors que ses parents sont partis, Lauren, sa sœur, et Araz, son ami iranien, viennent s'occuper de J lors d'un week-end qui pourrait changer sa vie. Avis : Le postulat de départ de « They » avait de quoi intriguer les festivaliers. Plus actuel que jamais, le film de la très jeune Anahita Ghazvinizadeh (28 ans !) aurait permis de traiter le sujet de la quête d’identité sexuelle d’un regard neuf. Mais le constat est sans appel. Après une première partie ancrée dans sa thématique, le long métrage se perd dans des histoires annexes inintéressantes, parfois même plombantes. Annotant chaque jour dans son carnet s’il se sent fille ou garçon, J se cherche. Après un traitement hormonal retardant sa puberté, le jeune garçon se trouve face à une inextricable décision : veut-il devenir une fille ou un garçon ? Au contraire de nombreux films qui nous auraient montré le rejet, la moquerie ou un refus de la différence, la jeune réalisatrice iranienne préfère opter pour un respect de cette quête d’identité par la famille de J. Ne sachant s’ils doivent l’appelle « lui » ou « elle », ses proches optent pour un « eux » plus général, ambivalence que l’on retrouve d’ailleurs jusque dans le titre du film : « They ». Perturbant dans un premier temps, cette appellation prend tout son sens lorsque l’on découvre l’histoire de son jeune héros. Très rudimentaire, le film de Anahita Ghazvinizadeh est aussi très inconstant. Malgré quelques jolies trouvailles (on pense aux bruits d’un souvenir se calquant sur un récit prononcé par J.), « They » est d’une lenteur pesante. Le sujet central du film est malheureusement vite relayé au second plan après une installation intéressante. Près d’une demi-heure après le début du film, nous sommes laissés dans une impasse, attendant une suite qui ne viendra jamais. J. a une passion pour le jardinage, aime mettre des robes, remplacer un dérailleur de vélo et assister aux répétitions théâtrales de sa sœur. « Il » est multiple, dans ses choix, ses goûts comme dans son être. Dès lors, pourquoi ne pas garder ce cap et permettre au formidable Rhys Fehrenbacher de partager cette belle sensibilité qu’il s’est accaparée ? L’histoire de Behrouz, le petit ami de sa sœur, vient prendre le dessus sur un sujet novateur et intéressant, perdant toute notre attention en cours de route. Ce désarroi vient s’étayer par certains plans, esthétiquement maîtrisés, mais auxquels on se sait quel sens donner. Anahita Ghazvinizadeh n’exploite pas l’audace dont elle aurait pu faire preuve et nous noie dans un long métrage qui aurait mérité d’être court, nous laissant hagard et dubitatif sur son choix scénaristique. Les regards que se lancent les spectateurs en cours de séance en disent longs… Même les plus courageux cinéphiles peineront à ne pas se perdre dans les méandres de cette histoire aux multiples pans dispensables. Durée du film : 1h20 Genre : Drame

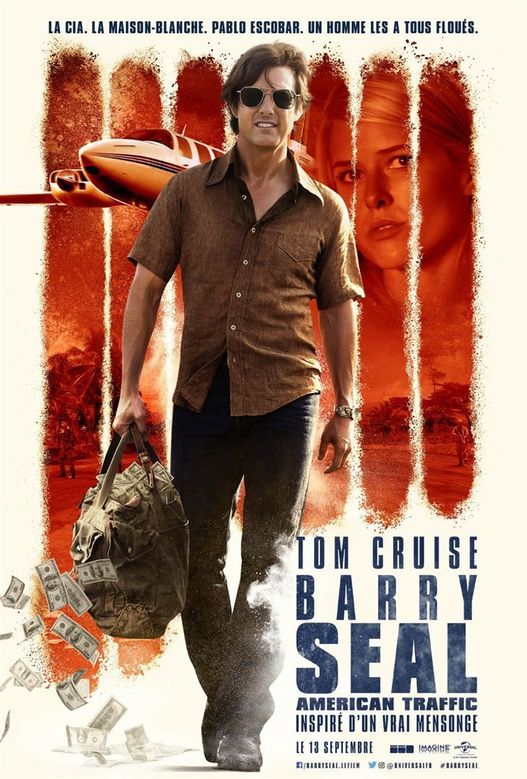

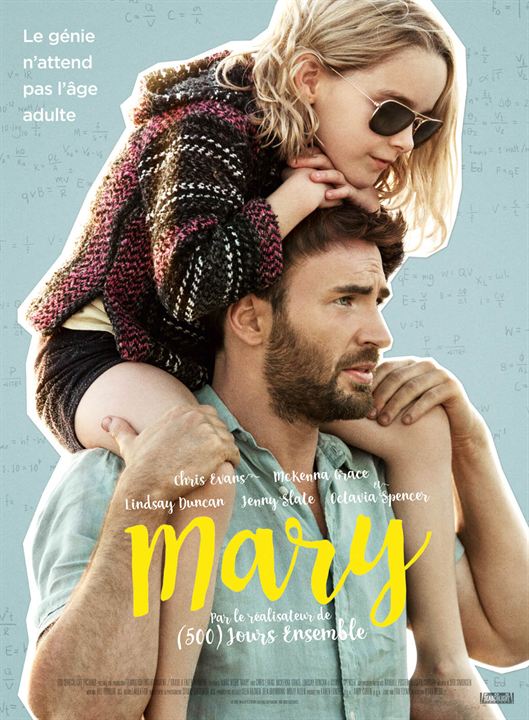

En compétition – 3 septembre 2017 (Véronique) Résumé du film : Un homme décède et son esprit, recouvert d'un drap blanc, revient hanter le pavillon de banlieue de son épouse éplorée, afin de tenter de la consoler. Mais il se rend vite compte qu'il n'a plus aucune emprise sur le monde qui l'entoure, qu'il ne peut être désormais que le témoin passif du temps qui passe, comme passe la vie de celle qu'il a tant aimée. Fantôme errant confronté aux questions profondes et ineffables du sens de la vie, il entreprend alors un voyage cosmique à travers la mémoire et à travers l'histoire. Avis : « Un film sur la solitude des morts/vivants rempli de poésie ». Si nous devions titrer notre article en quelques mots, voilà ce que nous écririons. Nous pourrions aussi le faire suivre de « notre Grand prix du festival » mais certains s’en offusqueraient peut-être. Qu’importe, nous assumons. Si nous n’avons pas vu l’entièreté des films de la compétition, il n’en reste pas moins que « A ghost story » nous a marqué au fer rouge, nous obsédant depuis quelques jours, remuant en nous de belles émotions, des questions, des interprétations, ouvrant une porte sur une multitude de peut-être et sur une fantaisie que chacun percevra selon son ressenti, son histoire, son passé. Chez nous, le film de David Lowery a fait mouche. Et pour preuve, en réécoutant le sublime thème du film, écouteurs vissés sur les oreilles, nous ressentons les mêmes émotions que lors de la vision. Ce clip efficace (que vous pouvez découvrir ici) est un merveilleux condensé de nombreuses scènes du film, rappelant le déroulement des faits, renforçant les sentiments naissants lors de notre découverte. Ceux de la solitude, de l’espoir, de l’attente. C’est que la bande son, toujours très douce, colle parfaitement au thème de Lowery et renforce les émotions de ses personnages. Certains extraits ne sont pas sans nous rappeler certaines sonorités que l’on retrouve chez Kieslowski ou Ingmar Bergman. Presque intemporel, le film évoque souvent la notion du temps qui passe. Excessivement lent, « A ghost story » pourrait faire fuir bien des gens. Non pas parce que les fantômes qui le hantent sont effrayants, que du contraire mais parce que la torpeur qu’a choisie Lowery pour nous emmener dans son univers est réelle, insistante. Parce que la longueur de certaines scènes est à l’image de la durée d’un deuil, infiniment… longue. Et pourtant, malgré ce rythme étiré et exagérément lent, nous nous sommes laissé emporter et avons laissé nos émotions profondes émerger, petit à petit, ne sachant pas trop comment ni pourquoi. Peut-être parce que nous y avons trouvé une poésie qui manque cruellement à certains autres métrages ? Peut-être que parce que pour une fois, l’image est véritablement au service du propos (Terrence Malick, si tu nous lis…) Mais quel est-il en fin de compte, ce propos ? Si chacun trouvera son explication, rationnelle ou non, fidèle à la démarche du réalisateur… ou pas, c’est que « A ghost story » ouvre de nombreuses portes, nous laissant voir ce que l’on veut bien y déceler. Et c’est sans doute là que se trouve toute la subtilité de la réussite de ce film. Avec sa photographie étonnante, David Lowery nous livre un exercice de style remarquable. Ses longs plans séquences, parfois pesants, surprennent. Son format, proche de la dia, nous permet de jeter un œil sur un instantané de vie qui s’étiole au fil du temps qui passe. Car le sujet du film est indéniablement l’absence. Celle des morts qui laissent un vide derrière eux, mais aussi celle qui est ressentie par ces âmes perdues, quand elles voient les vivants aller de l’avant alors qu’elles sont dans l’attente d’un « après ». Ne perdons pas de vue cette scène particulièrement touchante où un des fantômes se demande qui il attend, parce qu’il a oublié… Prisonnier, dans l’attente de la délivrance, ou du temps, il se raccroche à ce qu’il peut, au souvenir, comme d’autres s’accrochent à la découverte d’un bout de papier. La vie, elle, est représentée par ce jeune couple qui vient d’emménager dans une petite demeure sans prétention. Le formidable duo, interprété par Rooney Mara et Casey Affleck évolue dans cet univers fantastique avec une aisance incroyable. Lorsqu’il décède tragiquement, C (Casey Affleck) revient hanter le dernier lieu de vie qu’il a partagé avec sa petite amie, maison où il se sentait particulièrement bien. Et pour faire vivre ce fantôme, le réalisateur a eu l’ingénieuse idée de ne recourir qu’à un drap blanc, imagerie infantile du fantôme dans tout ce qu’il a de commun, rendant l’authenticité maximale. Mais le tour de force vient de cette capacité qu’à Casey Affleck de partager l’émotion de son personnage par les seules postures de désarrois qu’il exprime dès son « retour de la mort ». Fidèle compagnon, il erre dans la maison, jusqu’à se retrouver seul, ne s’attachant qu’à une petite empreinte laissée par son dernier amour. Exit le mémorable « Ghost », les effets spéciaux too much ou le pathos exacerbé qu’auraient livrés d’autres cinéastes sans doute maladroitement… la simplicité prend le dessus et cela fonctionne ! Film philosophique, introspectif et parfaitement maîtrisé, « A ghost story » mérite que l’on aille au-delà de la lenteur dont il est « victime ». Notre vie, notre futur, ne sont-ils pas emprunts de fantômes du passé ? Les fantômes de Lowery nous laissent, eux, une marque indélébile qui continue toujours de nous hanter… Durée du film : 1h27 Genre : Drame/Fantastique Avant-première – Dimanche 3 septembre 2017 (par Véronique) Résumé du film : Karla, profite d'un après-midi dans un parc d'attraction en compagnie de son fils lorsque celui-ci disparait subitement. En alerte, elle repère finalement des inconnus le faire monter de force dans leur voiture. Karla réalise à cet instant que sans réaction de sa part, elle pourrait ne jamais revoir son enfant. Pas le temps d'hésiter, elle se lance à la poursuite des ravisseurs et ne reculera devant rien pour le sauver. Avis : Présenté en avant-première au Festival du Cinéma américain de Deauville dans la foulée de l’hommage à Jeff Goldblum, « Kidnap » est un plantage total. Après une très jolie présentation du personnage de Karla (Halle Berry) et son jeune fils, le film vire à 180° dans un film d’action improbable où les aberrations s’enchaînent à la pelle. A l’affiche du film, on trouve (la trop rare) Halle Berry, totalement investie dans son rôle. Si le scénario et la mise en scène n’étaient pas à ce point déplorables, il y a de fortes chances pour que l’on mesure davantage la qualité de son interprétation. Mais tout ce qui l’entoure est à ce point risible qu’il est difficile d’occulter ces manquements et entrer totalement dans cette histoire abracadabresque. Luis Prieto signe avec « Kidnap » un nanar franchement dispensable. Choix assumé ou totalement fortuit ? On ne cesse de se le demander. Dans tous les cas, si le résultat pathétique n’est pas réellement voulu, le réalisateur du remake « Pusher » devra retrousser ses manches pour nous faire oublier son dernier film d’action beaucoup trop speedé. Alors oui, sur grand écran, ça en jette. Les voitures roulent à 90 miles/heure, les accidents s’enchaînent, l’action ne s’arrête que (trop) rarement pour reprendre de plus belle. Sur petit écran, l’effet sera minimisé (le film sortira en e-cinema chez nos voisins français) et le spectacle moins impressionnant. Mais cet argument ne suffit pas à vous faire débourser vos précieux deniers. En tout cas, si vous êtes un cinéphile un tant soit peu exigeant. Les adolescents, eux, risquent d’aimer le côté boosté de « Kidnap ». Moins critique que nous, nos jeunes spectateurs en auront pour leur argent et apprécierons sans doute l’envolée de ces voitures familiales sur les nationales américaines. Pour nous, impossible de nous berner. Les monologues de Karla (prononcés pour nous expliquer ses émotions et ses intentions), les problèmes de montage et de raccords, les failles ou exagérations scénaristiques, tout est trop grossiers pour que l’on se laisse embarquer. Voici, en vrac, quelques exemples horripilants remarqués dans le film. Karla, serveuse et mère de famille, a semble-t-il pris des cours de pilotage auprès de cascadeur car elle gère la conduite de son monospace avec une aisance à faire pâlir Paul Belmondo. Par chance, elle poursuit une Mustang verte claire, voiture distinctive dans une circulation plutôt fluide (et aux USA, on sait que c’est rarement le cas). Si les accidents s’enchaînent autour d’elle, Karla a une chance de pendu puisqu’elle évite sans trop de mal chaque véhicule percuté par les ravisseurs de son fils. Et puisqu’on en est à parler de véhicules, ceux de « Kidnap » ont un petit côté Transformers plutôt pratique : le coffre de la voiture poursuivie se referme seul à près de 130 Km/h. Le monospace rouge de Karla a une capacité impressionnante de régénération. Après s’être pris des murs, des bermes, des pneus et autres outils en tous genres, la carrosserie se repoli comme par magie, offrant de jolis plans de profil d’une voiture nickel chrome. Mieux, son airbag déclenché disparaît par magie et permet à la mère célibataire de reprendre la route comme si de rien n’était. Ceci n’est bien évidemment qu’une toute petite liste des incohérences du film mais on s’en voudrait de gâcher votre plaisir de découvrir la multitude d’autres approximations qui ponctuent ce thriller presque hilarant. Enervant, le film se voit affublé d’une musique criarde des plus stressantes, histoire de rajouter un peu d’adrénaline dans ce film bourré de taurine. A côté de cela, le film « A fond », est un gentil « Cars » sans prétention… Vous l’aurez compris, à l’heure où les cinémas regorgent de nouvelles sorties, il est bon de faire des choix judicieux. Eviter « Kidnap » serait l’un de ceux-ci. A moins que vos chèques ciné soient sur le point de périmer ou que le temps soit assez pluvieux et frais que pour vous vous chauffer dans une salle de cinéma… un conseil d’ami : fuyez ! Date de sortie en Belgique : 6 septembre 2017 Date de sortie en France : 14 septembre 2017 (en e-cinema) Durée du film : 1h35 Genre : Thriller/Action Avant-première - Cérémonie d'ouverture - 1er septembre 2017 Résumé du film : L'histoire vraie de Barry Seal, ancien pilote de la TWA, devenu trafiquant de drogue, puis recruté par la Drug Enforcement Administration (DEA) afin de lui fournir des renseignements sur le cartel de Medellín …avec un certain Pablo Escobar. Avis : Comme évoqué dans le résumé, l’histoire de Barry Seal s'inspire de faits réels et s’est fait connaître aux Etats-Unis dans les années 80. D’ailleurs, beaucoup de zones d’ombre subsistent et comme bon nombre d’évènements politiques mettant en cause le gouvernement américain, le mystère reste entier. Certains acteurs de l’administration Reagan sont soupçonnés d'avoir vendu illégalement des armes à l'Iran (pourtant opposé aux Etats-Unis) dans le but de financer les Contras (mouvement révolutionnaire nicaraguayen). Bien évidemment tout cela se fera sans l'autorisation de la Maison Blanche. Mais dans quel but ? Destituer le régime supposé communiste du Nicaragua. C’est que… nous sommes à l’époque en pleine Guerre froide ! Dès lors, il fallait un sacré réalisateur pour mettre un peu d’ordre dans toute cette histoire, et ce, sans nous jeter de la poudre aux yeux ! En voyant Doug Liman aux commandes, on espérait ne pas s’ennuyer lors de la vision du film. Et pour cause ! Le réalisateur, habitué aux films d’action et d’espionnage percutants n’est pas un novice en la matière, jugez plutôt : « La mémoire dans la peau », « Mr. & Mrs. Smith », « Edge of Tomorrow » et bientôt de l‘adaptation de « Tom Clancy’s Splinter Cell », le célèbre jeu vidéo. Tous ces exemples sont la preuve de la maitrise du cinéaste dans ce genre. Pour autant, est-il à même de nous livrer une part de l’Histoire moins glorieuse de l’administration américaine sous l’ère Reagan ? La réponse se fera par l’affirmative ! En ces temps de manque flagrant d’originalité, de suites en tous genres, remakes et autres prequels, il est parfois bon de découvrir des personnalités originales. Assurément, Barry Seal en fait partie ! Pourtant, entre la série Narcos, « El Chapo » ou des films comme « Infiltrator » ou encore « War Dogs », on a le sentiment d’avoir fait le tour des cartels de drogues. Oui, mais… Quel plaisir de retrouver Tom Cruise dans un rôle à contre-emplois ! Entendons nous bien : nous n’oublions jamais qu’il s’agit de Tom Cruise… Pour autant, il semble prendre plus de risques avec son personnage et se prend facilement des beignes, amusant ! Par ailleurs, l’acteur-pilote a accompli lui-même toutes les scènes de vol, mêmes celles où il doit voler à basse altitude, comme le faisait Barry. Le résultat à l’écran est impressionnant ! Outre la restitution réjouissante des Etats-Unis des 80’s, les acteurs volent haut ! Même l’acteur de « El Chapo », Mauricio Mejía, reprend son rôle de Pablo Escobar. Quant à la réalisation, celle-ci ne révèle aucune faille. Parfois nerveuse, dans les scènes aériennes, elle ne laissera jamais le spectateur dans le flou artistique. Structurée en différents chapitres, l’histoire présente le parcours de Barry Seal, de ses premiers pas de trafiquants à sa chute. On le comprend très vite, cet homme a toujours saisir sa chance et prendre les opportunités d’où qu’elles viennent, de la CIA aux petits cartels sud-américains. Tous les feux passent donc au vert pour ce film d’action/infiltration sympathique. Alors certes, il ne révolutionnera pas un genre qui tend de plus en plus à envahir nos écrans, mais il le fait bien et sans (trop) de manichéisme. Nous en voulons pour preuve, le dernier mot du réalisateur : « Ce film parle d’une époque scandaleuse de l’histoire américaine à travers le point de vue d’un pilote engagé par la CIA, mais j’ai aussi pu avoir le point de vue gouvernemental sur cette histoire –un point de vue à l’exact opposé de "la chaîne alimentaire"– à travers le travail de mon père à Washington sur les enquêtes autour de l’affaire Iran-Contra". Date de sortie en Belgique/France : 13 septembre 2017 Durée du film : 1h55 Genre : Biopic/ Thriller Titre original : American Made En compétition – 2 septembre 2017 Résumé du film : Dans une ville côtière de Floride, Frank Adler élève seul sa nièce Mary, une enfant prodige qui témoigne d'un don hors du commun pour les mathématiques. Il envisage une scolarité normale pour la fillette, mais la mère de Frank, Evelyn, a remarqué les prédispositions exceptionnelles de Mary et forme d'autres projets pour elle. Lesquels projets pourraient bien séparer Frank de Mary. Avis : Déjà sorti en Belgique début juillet sous le titre « Gifted », « Mary » de Marc Webb entre dans la compétition officielle du Festival du Film Américain de Deauville. Si le film recèle de belles qualités, on regrette cependant le manque d’approfondissement d’un sujet pourtant très intéressant. La jeune Mary, 7 ans, a hérité du génie mathématique de sa famille maternelle. Asociale, la fillette préfère passer du temps avec son oncle Frank et sa voisine fun Roberta plutôt que de fréquenter l’école où elle s’ennuie prodigieusement. Insupportable dans un premier temps, Mary va cependant parvenir à nous toucher et à nous faire entrer dans sa vie compliquée où les conflits familiaux vont bientôt débarquer. En effet, Frank refuse d’exploiter les capacités intellectuelles de sa jeune nièce et veut la préserver d’une scolarité et d’un monde où la naïveté de l’enfance n’a plus sa place. Ayant lui-même vécu cette situation (et ayant décidé de la fuir pour une vie plus terre à terre) il se battra pour conserver la garde de la fillette et lui offrir une vie ordinaire. Mais c’était sans compter sur la venue d’une grand-mère (Lindsay Duncan) jusqu’ici absente et déterminée à offrir une scolarité exemplaire à ce petit génie en devenir. Convenu et particulièrement classique dans sa mise en scène, « Mary » oscille entre deux eaux. D’un côté, on assiste à une belle présentation de valeurs remarquables et à la détermination d’un tuteur (malgré lui) soucieux de l’intérêt de l’enfant (contre le souhait cupide de reconnaissance d’une grand-mère aigrie et finalement bien égoïste). D’un autre, on assiste au gâchis d’un sujet qui aurait pu être bien mieux maîtrisé : que faire face à des enfants surdoués ? Comment leur permettre de s’épanouir au mieux ? L’innocence de l’enfance est-elle moins importante que le génie ? Après une première partie franchement touchante suit une série d’événements auxquels on peine à croire. La crédibilité du duo Frank/Mary est sacrifié dans un combat judiciaire où l’humain à de moins en moins sa place. La tendresse qui animait le film jusqu’ici se perd dans scénario convenu et peu surprenant, nous faisant par moments décrocher de cette histoire qui avait pourtant si bien démarré. A mi chemin entre le feel good movie et le mélodrame, « Mary » ne prend pas d’énormes risques et s’ajoute à une longue liste de films du genre déjà vus. Intéressant bien que peu novateur en soi, il a le mérite de présenter ce que deux de ses acteurs ont de meilleur: Chris Evans et McKenna Grace. Si le tandem fonctionne si bien, c’est sans aucun doute grâce à l’investissement sincère de la toute jeune comédienne, face à son complice de jeu au grand cœur. « Captain America » a laissé son attirail au vestiaire et revêt une sensibilité qui lui sied à merveille. On croit véritablement à la relation qui unit cet oncle et sa nièce d’une bien jolie façon. Si elle n’était pas noyée dans tant de clichés, il y a fort à parier qu’elle aurait gagné en intensité. Loin du peps et du bonheur intense qu’il nous procurait dans « (500) jours ensemble », Marc Webb signe avec « Mary », un film gentillet, peu déplaisant mais aussi peu marquant. Date de sortie en Belgique : 5 juillet 2017 Durée du film : 1h41 Genre : Drame |