|

En compétition – Lundi 3 septembre 2018 (par Véronique) Résumé du film : Documentariste accomplie, Jennifer reçoit de nombreux appels de sa mère qui a trouvé des écrits de sa fille, alors âgée de treize ans, dans lesquels elle raconte des moments intimes partagés avec sa monitrice d'équitation et son entraîneur lors d'un camp d'été. Jennifer ne comprend pas le trouble de sa mère et les sous-entendus évoqués dans ces textes. Elle repense encore aujourd'hui avec tendresse aux moments passés en compagnie de ces deux adultes charismatiques. Mais Jennifer veut en savoir plus et part, trente ans plus tard, à la recherche des enfants, devenus adultes, qui ont participé jadis à ce camp de vacances et espère finir par retrouver les moniteurs eux-mêmes… Avis : Jennifer Fox, documentariste reconnue depuis plus de 30 ans, se lance dans son premier long-métrage de fiction même si tout ne relève pas de l’invention. Ses avertissements quant à la vision de son film au sujet très délicat ne prennent d’ailleurs sens qu’une fois les deux heures passées. Avec « The tale », la cinéaste se base sur les souvenirs des abus sexuels dont elle a été victime lorsqu’elle avait 13 ans et livre un film choc dont on se rappellera longtemps. Coeurs sensibles s’abstenir… « The tale », c’est l’histoire vraie de Jennifer (Jenny) Fox. Lorsqu’elle était toute jeune adolescente, la fillette s’est prise de passion pour un couple d’adultes aux apparences bienveillantes : Madame G et son amant Bill. Grandissant dans une famille nombreuse où elle peine à trouver sa place, Jenny voit dans ces stages d’équitation et week-ends à la campagne, l’occasion de briller et d’être appréciée par des adultes qui la trouvent extraordinaire. Mais ce dont elle est loin de se douter, c’est qu’un petit jeu pervers vient de se mettre en place et que Jenny est à présent une petite mouche qui se débat dans les fils d’une toile d’araignée qu’elle n’aurait jamais dû approcher. Sans jamais accabler son violeur (la réalisatrice parle d’ailleurs d’un amant de quarante ans), Jennifer Fox retrace la chronologie des faits qui se sont déroulés une trentaine d’années plus tôt. Alternant les images de ses souvenirs et son enquête réalisée dans un présent proche, l’Américaine construit une histoire horrifiante qui n’est pourtant pas tout à fait écrasante. Si on est heurté par la façon dont le piège se resserre sur la fillette aussi jolie que naïve, on comprend aussi pourquoi l’adulte qu’est aujourd’hui Jenny n’a jamais réellement su se construire et d’établir dans une vie de famille. Interprétée brillamment par Laura Dern, la Jennifer des années 2010 ne lâche rien et réunit les bribes de souvenirs enfuis dans son inconscient et les preuves matérielles qui l’amène à découvrir la vérité : Bill, qu’elle aimait à travers ses yeux d’enfant, à abuser de sa candeur sans jamais le regretter. Lui écrivant des lettres de nombreuses années après leur rencontre, le quarantenaire semblait pourtant d’une incroyable sincérité. Mais les adultes qui découvrent cette histoire, n’ont pas cette même vision de cette monstruosité. Très vite, on perçoit que la réalisatrice se pose la question du consentement ou du viol. Fascinée par son violeur (existe-t-il un autre mot pour décrire cette réalité?), la petite Jenny (Isabelle Nélisse) nous conte, par des flash back, les événements qu’elle a vécu l’été où elle a cru devenir une femme. Ce qu’elle percevait comme un amour d’enfance du haut de ses 13 ans se transforme peu à peu en abus sexuel et de confiance. Aidée dans sa quête de reconstruction pour sa mère (Ellen Burstyn) et son petit ami (le rappeur Common), la documentariste va faire face à la vérité et comprendre pourquoi elle n’a jamais pu totalement se livrer à un être aimé. Aussi forte soit son histoire, aussi originale soit la mise en scène de son passé, « The tale » nous perd par la lenteur de son enquête. Appréciant la relecture de certains événements en fonction des souvenirs qui sont les siens, on s’étonne néanmoins que le film dégage une si grande tendresse pour les prédateurs sexuels qu’ont été Madame G et Bill. On aurait sans doute été moins mal à l’aise si l’enquête s’était voulue plus combative, les rencontres moins empathiques et le message un peu moins enfoui sous une multitude d’anecdotes qui nous enfument avant d’éclaircir notre vision de ce passé douloureux. « The Tale », malgré sa réalisation parfois un peu bancale, a le mérite de montrer qu’il est tout à fait possible de libérer la parole des victimes, des années après les faits. Son sujet poignant déconcerte, heurte et poursuit ses spectateurs quelques temps après sa vision et aura assurément un impact sur la conscience collective qui condamnera les actes de ces manipulateurs et abuseurs d’enfants. Formidablement interprété, novateur dans certaines de ses mises en scène des réminiscences du passé, le premier long-métrage de fiction de Jennifer Fox montre clairement que derrière une pseudo-fiction, peut se cacher une très belle ambition. Date de sortie en France : 8 septembre 2018 (sur OCS) Durée du film : 1h54 Genre : Drame

3 Commentaires

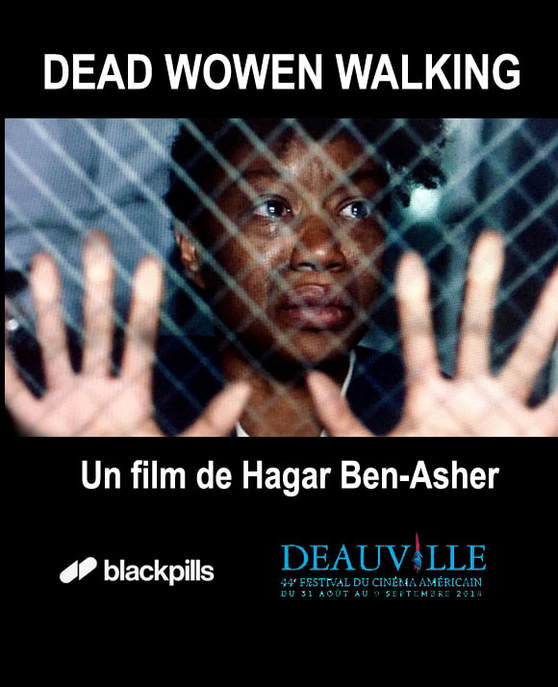

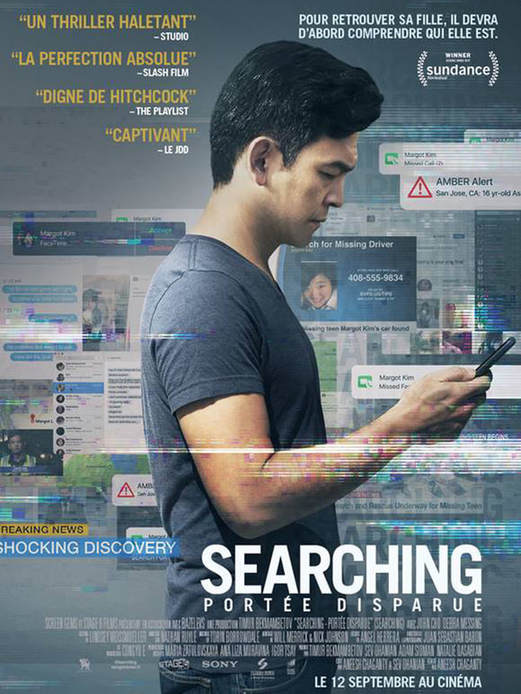

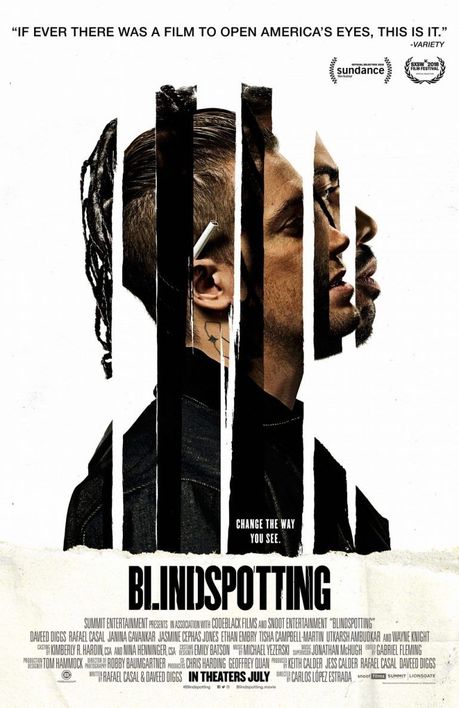

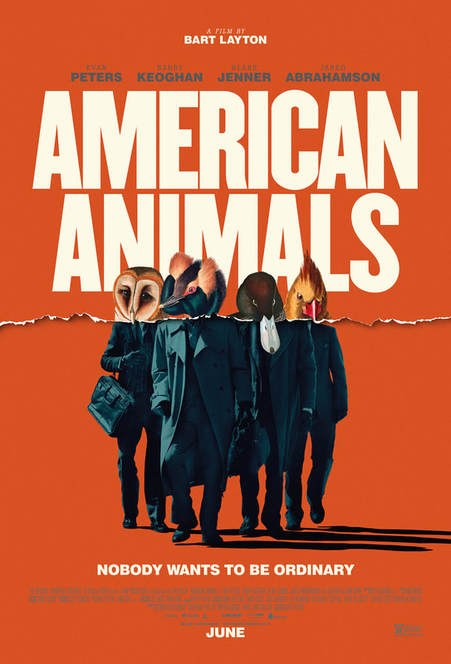

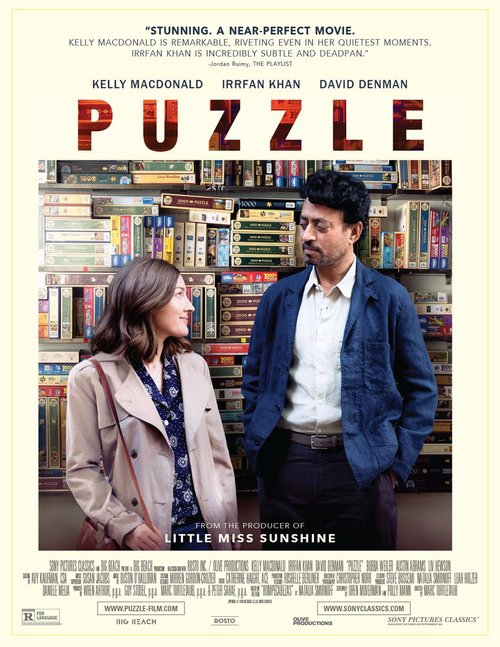

Résumé du film : Nancy, trente-cinq ans, est intérimaire et vit encore avec sa mère et son chat. Elle rêve de devenir écrivain mais ses manuscrits sont constamment rejetés par les maisons d'édition. Afin d'atténuer sa peine et d'exister aux yeux du monde, Nancy s'invente d'autres vies sur la toile en utilisant des pseudonymes. Un jour, en regardant la télévision, elle tombe par hasard sur l'histoire d'un couple dont leur fille, âgée de cinq ans au moment des faits, est portée disparue depuis trente ans. Réalité et fiction ne font bientôt plus qu'une dans l'esprit de Nancy qui finit par être persuadée que ces étrangers sont ses véritables parents… Avis : Présenté en avant-première européenne lors du Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Nancy » est aussi intriguant que déconcertant. Porté à bout de bras par la performante Andrea Riseborough, le premier long-métrage de Christina Choe nous entraîne d’une vie fantasmée à une quête de vérité. Nancy est une trentenaire paumée, qui vit avec sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson. La relation maternelle tendue et la misère de sa vie affective font de cette jeune femme une solitaire et célibataire endurcie. Son seul refuge, Nancy le trouve sur le net, où elle rédige un blog sur lequel elle n’hésite pas à publier des fake news de son quotidien. S’attirant la sympathie de ses followers, elle crée un lien amical qu’elle a beaucoup de mal à instaurer dans sa vraie vie. Renfermée, la jeune femme ne sort de la maison familiale que pour travailler par intérim dans une clinique dentaire (un comble quand on sait que Nancy n’a jamais souri) ou rencontrer l’un ou l’autre de ses amis virtuels pris de pitié par les mensonges qu’elle a préalablement rédigés. Sa vie austère, Nancy rêve de la fuir. Pour cela, elle s’invente une série de voyages improbables (en Corée du Nord notamment), des événements dramatiques, jusqu’à ce que sa vie prenne un nouveau tournant. Récemment orpheline, elle découvre aux informations locales qu’un couple recherche désespérément leur fille disparue trente ans plus tôt… Le portrait robot vieilli de la fillette déstabilise Nancy. Elle qui n’a jamais ressenti l’amour de sa mère et est persuadée d’avoir été adoptée vit un véritable choc. Et si la jeune Brooke enlevée dans un centre commercial des années plus tôt se tenait face à elle, dans le reflet de son miroir ? Sa vie de mensonges (parfois blessants) n’est rien à comparer au mensonge qui entoure sa propre vie. Cherchant à connaître l’histoire de son passé, désespérément trouble, Nancy appelle ce couple meurtri par la perte de leur fille dans le but des les rencontrer. La vie étriquée et précaire de la jeune femme va s’ouvrir sur une maison chaleureuse et accueillante où l’air semble plus facile à respirer. Ce changement, on le perçoit autant dans les émotions de notre héroïne que sur notre grand écran. En effet, nous passons du format restreint des 4 :3 à une vue plus large, proposée par un 16 :9, plus lumineuse et moins austère que dans un premier acte morne et grisâtre. La gentillesse d’Ellen et Leo (les très touchants J. Smith-Cameron et Steve Buscemi) est proportionnelle à la rudesse de Betty, seule figure maternelle que Nancy n’ait jamais connu jusqu’ici. Une relation de tendresse et de complicité s’installe peu à peu entre Ellen et sa potentielle fille disparue et alimente les rêves de chacune d’avoir retrouvé ce qu’elles avaient perdu. Tournant autour du thème des mensonges et de l’espoir, « Nancy » souffre de petits défauts qui empêchent de mesurer amplement les intentions de sa réalisatrice. Si on suit l’évolution des révélations et de la relation qui s’installe peu à peu entre les trois membres de cette famille de fortune, on s’interroge sur le passé de Nancy, ne trouvant que peu de réponses à nos multiples questionnements. Les portes enfoncées restent ouvertes et nous permettent d’entrer dans une vérité décevante mais le spectateur n’est pas toujours invité à s’aventurer dans les recoins d’une demeure scénaristique parfois trop grande ou pas assez meublée et rend le séjour d’une petite heure trente un peu compliqué. Au fil de son récit, les petits trouvailles de Christina Choe se fraient un chemin dans un classicisme certain et démontrent que la réalisatrice a un réel potentiel de conteuse. La recherche d’un chat et d’une fille dans la forêt enneigée et lumineuse, les appels d’un être disparu en sont un bel exemple. Néanmoins, malgré une interprétation tirée à quatre épingles et des émotions réelles que l’on cueille comme des pommes de pin à l’approche de l’hiver, « Nancy » a ce que quelque chose d’inabouti qui peut où plaire, où décevoir ses spectateurs… Durée du film : 1h27 Genre : Drame En compétition – mercredi 5 septembre 2018 (par Véronique) Résumé du film : Neuf histoires courtes décrivent les derniers moments de plusieurs femmes condamnées à la peine capitale. A travers leur parole et leur regard, mais aussi ceux des personnes qu'elles rencontrent quelques heures avant leur exécution, se dessine le destin tragique de chacune d'entre elles ou comment la violence faite aux femmes, la pauvreté, les tensions raciales et l'injustice engendrent des vies brisées. Avis : Avec « Dead Women Walking », Hagar Ben-Asher, réalisatrice israélo-américaine de quarante ans, se penche sur l’histoire de femmes condamnées pour meurtre et vivant leurs derniers jours dans le couloir de la mort. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pudeur et l’humanité que nous livrent son long-métrage ne peuvent que nous toucher au plus profond de notre cœur. Ces histoires de femmes, certes meurtrières, nous permettre de prendre conscience que si certaines se retrouvent dans cette situation dramatique, c’est bien souvent parce qu’elles n’avaient d’autres choix que de se défendre. D’autres, parce que l’impulsion d’un moment a conduit à un drame qu’elle regrette amèrement. Mais tuer impunément dans certains états des USA (trente en tout et notamment au Texas où se déroule les faits présentés) n’amène qu’à une solution : l’exécution. Neuf femmes au regard aussi perdu qu’intense A travers neuf portraits de femmes, Hagar Ben-Asher nous livre un compte à rebours nous menant des derniers jours d’emprisonnement d’une détenue jusqu’à son exécution. Entre les deux événements, huit autres femmes incarnent toutes un moment du cheminement dans ce couloir morbide, allant e la dernière visite de leur famille jusqu’au mea culpa d’une meurtrière devant une assistance tendue. Véritable claque d’interprétation et surtout d’émotions distillées dans une réalisation certes classique mais tellement efficace, « Dead Women Walking » ne prétend pas prendre parti pour ou contre la peine de mort ni même se situer politiquement par rapport à cette démarche mais amène malgré tout à une réflexion intense. Nous nouant la gorge à plusieurs reprises, ces histoires, tellement réalistes, nous poursuivent longtemps, notamment grâce à la puissance de jeu de ses différentes actrices. June Carryl, Maya Lynne Robinson, Joy Nash, Jeryl Prescott ou encore Maya Eshet incarnent ces femmes en bout de course avec une intensité remarquable. Il en est de même pour Dale Dickey qui se trouve elle, de l’autre côté des barreaux et joue une sœur réconfortante mais désabusée par la condamnation d’une jeune fille de 25 ans à qui elle apporte son soutien. Difficile d’isoler une scène particulière pour décrire l’intensité dramatique de « Dead Women Walking » tant elles sont nombreuses à nous marquer. Celle de la rencontre entre une mère incarcérée et son fils, né en prison (et confié à une famille d’accueil) nous fend le cœur et montre combien l’amour est toujours plus fort que tout. « Un moyen de se débarrasser de ceux dont on ne veut plus » Cette phrase, c’est un prêtre de Huntsville qui la prononce et elle provoque un certain écho en chacun de nous. « La peine de mort, c’est un moyen de se débarrasser de ceux dont la société veut plus, les SDF, les pauvres, les drogués…. La peine de mort n’existe pas pour les riches ». On le comprend aisément lorsqu’on récolte les confidences des condamnées, violées, sans le sous ou déséquilibrées. Les drames qu’elles ont provoqués ont causé leur perte mais avaient-elles toujours d’autres choix ? Ne jugeant jamais les protagonistes présentées sur l’écran, nous entrons dans les dernières heures ou minutes de leur vie, sur la pointe des pieds, oppressés par l’issue de leur destin mais toujours touchés par l’humanité des gardiens, directeurs, médecins ou autre personnel travaillant dans ces prisons austères. Autre coup de cœur de l’édition 2018 du Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Dead Women Walking » mérite d’être vu par le plus grand nombre tant il est non seulement de grande qualité mais rempli d’une pudeur et d’une émotion qu’on ne peut qu’appécier. Durée du film : 1h41 Genre : Drame Avant-première - 1 septembre 2018 (par Véronique) Résumé du film : Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien et malgré les heures décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille. Note du film : 6/10 (par Véronique) Avis : Précédé d’une belle réputation et couronné par le prix du public au dernier festival de Sundance, « Searching : portée disparue » a de quoi intriguer ses futurs spectateurs. Le canal utilisé pour présenter l’histoire de David, un père déterminé à retrouver sa fille disparue, est quasiment inédit. En effet, durant l’entièreté du film, nous assistons aux recherches menées sur Internet par David (John Cho vu dans « American Pie » ou « Star Trek »), afin de comprendre ce qui s’est passé les heures avant la disparition de sa fille Kim. Etonnamment, plus le père creuse, fouille dans les profils de réseaux sociaux de sa fille et plus les mystères s’épaississent. Connaissait-il vraiment sa fille ? Comment expliquer que cette dernière semblait esseulée au lycée ? Le manque d’amitiés réelles ne va pas faciliter l’enquête qui piétine très vite avant de reprendre de plus belle. A ne pas en douter, l’expérience de Aneesh Chaganty chez Google New York a s’est mise au service de son premier long-métrage des plus déconcertant. A la fois originale et excessive, la réalisation du jeune homme de seulement 27 ans ne manque pas de consistance. Cependant, malgré les twists attendus ou surprenants, on se lasse bien vite du procédé, semblant rester une éternité devant notre écran de cinéma devenu, l’espace d’une bonne heure trente, un condensé de tout ce que l’on peut voir au quotidien sur nos PC, tablettes ou autres smartphones. Déjà assaillis de toutes parts par les écrans chaque jour de notre vie, nous voilà confrontés une fois de plus à ces gestes, ces réseaux sociaux et ces interfaces qui occupent une grosse part de nos temps libres. Notre société ultra connectée s’invite donc à présent dans nos salles et ce n’est peut-être pas la meilleure des idées. Déjà utilisé à plus petites doses dans des métrages destinés aux adolescents (on pense notamment à « Unfriended ») ce procédé novateur voit très vite venir ses limites. Pour comprendre le désespoir de David, ses interrogations, ses énervements et ses espoirs, Aneesh Changanty nous met constamment en mode « Facetime » ou « Skype », rendant ainsi la connexion au personnage principal permanente. Improbable par moments, cette façon de fonctionner crée un distance entre les protagonistes et nous, spectateurs de ce jeu de piste géant dans lequel foisonnent des éléments contradictoires ou complémentaires. Assisté dans ses recherches par l’inspectrice Vick (Debra Messing, Grace dans la série « Will and Grace »), ce père anéanti par la disparition de sa seule fille garde pourtant espoir et reste persuadé que la vérité est bien plus compliquée qu’il n’y parait et que Kim n’est pas morte comme beaucoup l’ont déjà envisagé. Malgré le manque de proximité installée par ce médium qu’est Internet, on s’attache à David et à sa fille, notamment grâce à une introduction nous montrant le passé de cette famille, par les photos et vidéos souvenirs qui se succèdent sur notre grand écran. Mais malgré toutes les bonnes intentions de Changanty, son idée ingénieuse tombe vite à plat et nous ferait presque regretté notre déplacement dans notre salle ciné. Certes, il dénonce en partie les dérives des réseaux sociaux ou au contraire, montre combien on peut obtenir un tas d’informations précieuses sur une personne ultra connectée. Oui, le film montre aussi les façades que permettent de créer ces plateformes de rencontres virtuelles ou encore combien la manipulation des médias peut jouer en notre (dé)faveur mais tout ceci n’est qu’effleurer de façon maladroite. S’adressant peut-être plus à un public de jeunes, « Searching : portée disparue » n’a pas réussi à nous impliquer outre mesure et nous sommes sortis plutôt sceptiques de cette expérience cinématographique. Date de sortie en France : 12 septembre 2018 Durée du film : 1h42 Genre : Thriller En compétition - vendredi 7 septembre (par Véronique) Résumé du film : Tom a quinze ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, dans l'Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l'amour filial et ce monde qui l'appelle ? Avis : « Leave no trace », le quatrième long métrage de Debra Granik, s’intéresse à ces Américains invisibles de la société, ceux qui se terrent dans les grandeurs de la nature, refusant de se nourrir au sein de la mère patrie. Véritable bouffée d’oxygène dans la compétition officielle de l’édition 2018 du Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Leave no trace » interpelle et nous laisse songeur quant au sort de certains citoyens qui refusent d’entrer à nouveau dans les rangs et ne demandent qu’une chose : vivre, simplement. Jamais sans ma fille Ben Foster a déjà une belle longue carrière derrière lui. «Comancheria », « Inferno », « The program » ou encore « Galveston » sont autant d’exemples qui viennent jalonner sa filmographie hétéroclite. Mais étonnamment, aucun cinéaste ne lui avait encore confié de rôle de père jusqu’ici. Avec « Leave no trace », c’est à présent chose faite. Mais ce papa est loin d’être ordinaire : ancien vétéran, Will s’efforce de garder une distance de sécurité entre sa fille et lui, au même titre qu’avec la société qu’il refuse formellement de réintégrer. Cette distanciation affective, on la perçoit dans chaque situation du film. Le père et la fille se chuchotent des banalités, mettent en place un système de survie mais n’échangent jamais de réels gestes d’affection. Séparés après que leur habitat précaire ait été découvert dans un parc public, le tandem se retrouve et se met insidieusement d’accord pour rejoindre la case départ. Car si Will refuse de se fondre dans la masse, sa fille Tom, elle, ne rêve que d’une chose : un toit sous lequel se (re)poser. Campée par la touchante Thomasin McKenzie (« Le hobbit »), la jeune fille s’adapte à chaque situation, voulue ou non. Aimant la nature autant que les contacts humains, l’adolescente met de côté ses envies de stabilité pour suivre son père dans son choix de vie. Les frêles amitiés qu’elle partage, les échanges bienveillants qu’elle entretient avec d’autres adultes ne sont que des moments éphémères qui nourrissent cette jeune fille en soif de sociabilité. Et c’est justement cette bienveillance et cette absence de jugement qui nous ont marquées dans le film de Debra Granik. Impuissants face à l’appel de cette nature apaisante, personne ne se met en travers du chemin de Will et Tom, si ce n’est l’envie profonde de changement chez l’adolescente. Quand autarcie rime avec survie. Souvent comparé à « Captain Fantastic », qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie en festivals et en salles, « Leave no trace » n’a pourtant pas grand-chose en commun. La raison qui poussait la famille Cash à s’extraire de la société de consommation dans le film de Matt Ross ne se retrouve pas ici. Dans « Leave no trace », les deux héros utilisent justement cette société de consommation pour se nourrir, Will revendant les pilules (post-traumatiques) distribuées par l’état pour acheter de la nourriture et des outils. Si l’absence d’une mère est un dénominateur commun aux deux métrages, la différence majeure des deux thématiques résident dans l’acception pour les uns ou le rejet d’une autre de cette opposition à une de -société marginalisant ceux qui n’entrent pas dans ses codes. Ici, l’éducation est bien moins contraignante et la critique de la société reléguée au second plan. Ce qui occupe la majeure partie de cette bonne heure trente, c’est la relation pudique qui unit deux êtres silencieux, dont les regards profonds parlent pour eux. Par son sujet traité toute en délicatesse, « Leave no trace » nous interroge et nous poursuit quelques heures après sa vision. Le besoin vital de Will de fuir les communautés et de vivre reclus dans cette nature apaisante nous touche. Si on comprend son choix et décelons les blessures psychologiques laissées par un combat auquel il a pris part des années auparavant, nous nous questionnons sur la force égoïste de l’imposer à sa propre fille. Une adolescente qui, malgré son évolution en autarcie, réussi à établir des contacts sincères avec cette société accueillante où même les êtres invisibles et les marginaux pourraient trouver leur place. Et si « Leave no trace » était une métaphore de cette société américaine aussi clivante qu’accueillante ? Date de sortie en France : 19 septembre 2018 Durée du film : 1h47 Genre : Drame En compétition – Jeudi 6 septembre 2018 – (par Véronique) – PRIX DE LA CRITIQUE Résumé du film : Encore trois jours avant que la liberté conditionnelle de Collin ne prenne fin. En attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur ami, dans la ville d'Oakland en pleine mutation. Mais lorsque Collin est témoin d'une terrible bavure policière, c'est un véritable électrochoc pour le jeune homme. Il n'aura alors plus d'autres choix que de se remettre en question pour prendre un nouveau départ. Avis : Prix de la Critique du 44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Blindspotting » est le premier long métrage de Carlos López Estrada, dont la spécialisation jusqu’ici était les spots publicitaires et les clips vidéo. Fort de son expérience dans ce domaine, le réalisateur mexicano-américain nous propose un drame profond rythmé derrière des allures de comédie potache. En effet, le duo formé par Daveed Diggs (Collin) et Rafael Casal (Miles) qui nous faisait sourire dans la première partie du film va bien vite nous faire déchanter et nous emmener vers une réflexion sur l’amitié, la responsabilité et la difficulté de garder une ligne de conduite exemplaire lorsqu’on est mal accompagné. L’angle mort évoqué par le titre du film a d’ailleurs plus d’une symbolique dans le métrage de Carlos López Estrada. Ce n’est pas seulement le courant psychologique étudié par Val, l’ex -petite amie de Collin, (et qui consiste à voir deux choses différentes selon notre angle de vue, à l’instar du vase et des deux visages de profil qui se font face). C’est aussi la perception que chacun peut avoir d’une même réalité, tout comme nous le montre dès le début, le générique d’ouverture. Les images qui défilent telle une mosaïque des réalités bien américaines et de la ville de Oakland nous montrent des enfants qui jouent, des peintures murales, des danses dans les bars ou encore des magasins, confrontant le luxe et la misère, la couleur et les tons grisâtres de certains quartiers. Mais c’est également l’opposition qui s’installe peu à peu entre Collin et Miles, deux amis de longue date, qui ont finalement de moins en moins de points communs. Alors que Collin veut se mettre au vert le temps de sa période de probation et éviter un retour en prison, Miles continue de chercher les embrouilles. Mais ce qu’il semble oublier, c’est combien son inconscience pourrait coûter cher à son ami noir, pour qui chaque sortie en rue est la possibilité d’un contrôle, d’une arrestation et d’un retour vers la case prison. Teinté d’humour (la scène d’ouverture vaut le détour à elle seule), « Blindspotting » est également un drame qui amène à la réflexion, qui dépeint une société américaine où la police est encore toute puissante et les minorités peu considérées. Cela, on le perçoit un peu plus encore après les quatre coups de feu mortels auxquels assiste Collin alors qu’il est de retour chez lui, quelques minutes après son couvre-feu. Doit-il dénoncer les faits et risquer d’être condamné pour ne pas avoir respecter le timing ou au contraire, se réfugier dans le mutisme le plus complet et s’éviter des ennuis? Ce tiraillement, Collin le ressent au quotidien par des visions lui rappelant régulièrement son cas de conscience. Basé sur le passé de ses acteurs principaux, « Blindspotting » n’est pas seulement en partie biographique. C’est également une fresque d’un Oakland divisé entre quartiers riches et pseudo ghettos, entre lesquels évoluent une population disparate. Le statut de déménageurs de Collin et Davis est une façon de le mesurer à petite échelle. Moins appuyée que dans « 99 Homes » qui a également fait les beaux jours du Festival de Deauville, cette thématique traduit la paupérisation dans laquelle s’enfoncent les classes sociales les moins privilégiées d’une Amérique qui ne fait plus autant rêver. Son rêve de liberté, Collin l’alimente chaque jour, préférant les jus détox aux pétards bien chargés de ses amis, les soirées pénardes dans sa maison d’accueil aux bagarres de fin de soirée trop arrosées. Mais le destin n’est-il pas toujours tracé pour ces anciens délinquants prêts à tout pour se racheter ? Peut-on totalement ignorer ses démons, surtout quand ils sont incarnés par son ami de toujours ? Plutôt bien réalisé, un tantinet trop long mais s’appuyant sur une dynamique certaine (empruntée à son passif dans le monde du clip vidéo ?), « Blindspotting » n’est pas dénué d’humour et d’interrogations, ce qui fait de lui un premier long-métrage globalement réussi. Date de sortie en France : 3 octobre 2018 Durée du film : 1h35 Genre : Drame En compétition – Jeudi 6 septembre 2018 (par Véronique) – GRAND PRIX Résumé du film : L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante Avis : « Thunder Road » ou le Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville, est le tout premier long-métrage de Jim Cummings, Rémy Bricka du cinéma tant il cumule les savoir-faire : celui de réalisateur, d’acteur, de scénariste, de producteur, de monteur et de compositeur. Son éclair de génie, Jim l’a mis au service d’une tragi-comédie étonnante, aussi déstabilisante que plaisante. Retour sur ce film atypique qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Une douce folie au service d’un drame comique Installée dès les premières minutes du film, la folie de Jim Cummings lui colle à la peau au même titre que la dépression nerveuse qui assaille son personnage principal. Flic paumé, en instance de divorce, Jimmy n’en a pas fini de pleurer son passé. Alors que sa fille risque bien de lui être enlevé au profit d’une garde exclusive, notre papa dépressif enterre sa chère maman, très appréciée par la population locale. Seul à affronter les regards compatissants aux obsèques de sa mère, l’agent de police livre un hommage des plus détonnant. Pas dix minutes ne se sont écoulées que l’on comprend déjà que « Thunder Road » s’élance sur la piste des OFNI et fera à coup sûr beaucoup parler de lui. Avec ses 36 000 dollars en poche, Jim Cummings a tout mis en œuvre pour concrétiser son rêve : celui de mener à bien un projet longuement mûri et préparé au quotidien, entre le tournage de son premier long-métrage et les va-et-vient vers son boulot gagne pain. Si beaucoup de réalisateurs ont le luxe de tout plaquer pour réaliser leurs métrages, ce n’est pas le cas de Jimmy, qui garde les pieds sur terre dans la vie et se libère à travers son personnage de Jimmy. Véritable one-man show filmé, son « Thunder Road » est l’occasion rêvée de camper un personnage comme on en a rarement vu dans notre paysage cinématographique. Et c’est précisément cela qui nous a quelque peu déstabilisée. Les excès de grimaces, l’instabilité de son personnage maniaco-dépressif amuse autant qu’il énerve. Le surjeu apporte un réel pouvoir comique mais ne permet pas d’éprouver de l’empathie pour ce policier en mal de vivre. Le zapping incessant de ses crises de larmes (sèches) à son calme professionnel pourrait exaspérer mais fort heureusement, Jim Cummings a eu l’ingénieuse idée d’utiliser ce procédé lors de rencontres dont on ne peut que s’amuser. On en veut pour preuve celles de la réunion de parents avec l’instituteur de sa fille ou encore la scène bouleversante et drôle de sa mise à pied. Autant de scènes mémorables que l’on s’amuse à réévoquer une fois le film terminé. Le Grand Prix de l’encouragement. S’il n’est pas le film le plus marquant de la compétition, « Thunder Road » a néanmoins le mérite d’être un produit estampillé fait main et sur lequel on se penche avec un réel plaisir. L’audace du jeune réalisateur a été récompensée et son univers atypique reconnu à sa juste valeur. Parfaitement filmé, son premier long métrage a aussi quelques maladresses, facilement excusables. Sa réalisation nette et sans fioriture souffre certes de quelques longueurs mais le scénariste et réalisateur a sans aucun doute eu beaucoup de mal à faire le tri dans ses idées originales et on ne peut pas vraiment l’en blâmer. La psychologie de son personnage et les affres de sa vie de famille passée l’ont marqués au fer rouge et ces petits moments dispensables sont autant de façon de le mesurer un peu plus. Par la juxtaposition de ces petits instants quotidiens, on comprend bien vite que la seule stabilité affective que le jeune homme reçoit vient de son co-équipier black Nate (Nican Robinson), qui lui porte une amitié inconditionnelle et sincère. C’est d’ailleurs ce qui manque à Jimmy, une sincérité dans l’expression de ses faiblesses. S’excusant sans cesse, prononçant les mots que chacun veut entendre ou toutes les idées qui lui passent par l’esprit, Jimmy noie le poisson derrière une façade troublante, à tel point que l’on peine à discerner les émotions réelles de cet homme perdu dans ses sentiments comme dans sa vie. Mais ce que l’on aperçoit à la vision de « Thunder Road », c’est combien l’artisan qu’est Jim Cummings a mis du cœur et de la conviction dans son premier projet bien abouti et que, si son cinéma parait parfois un peu tiré par les cheveux et son interprétation too much, sa générosité et son implication parviennent à convaincre les cinéphiles de le suivre dans ses prochaines réalisations qui, on l’espère, seront tout aussi loufoques et touchantes à la fois. Date de sortie en France : 12 septembre Durée du film : 1h32 Genre : Comédie dramatique En compétition – 1er septembre 2018 (par François) Résumé du film : Quatre étudiants abhorrent l'idée d'avoir une vie ordinaire et décident crânement de réaliser le plus audacieux vol d'œuvre d'art de l'histoire des États-Unis. Alors qu'ils préparent minutieusement leur coup, ces apprentis voleurs se demandent si leur recherche de sensations fortes va vraiment donner un sens à leur existence. Lorsqu'ils ont enfin un semblant de réponse, le point de non-retour est franchi et ils ne peuvent plus faire marche arrière... Avis : Vous aussi, vous aspiriez à une autre vie ? Une vie épanouissante et faite de piment ? Un shoot d’adrénaline fugace mais qui délivrerait votre petite conscience de l’enfer de la routine de vos pauvres quotidiens ? Vous aussi, vous désirez ardemment le feu d’artifice permanent qui vous propulserait au firmament ? Mais si pour cela il fallait enfreindre les règles de notre société bien pensante, le feriez-vous ? C’est exactement ce qu’on ressenti Warren (truculent Evan Peters), Chas (Blake Jenner), Spencer (Barry Keoghan), Erik (Jared Abrahamson) qui se sentaient un peu à l’étroit dans leur propre vie. Petit coup de cœur de cette édition du festival de Deauville, « American animals » est la bonne surprise que nous a réservée Bart Layton. Ce petit bonbon coloré se savoure avec générosité tant il procure du plaisir ! Léger sur le fond, mais pas exempt d’intérêt, ce film vous fera sourire de nombreuses fois tant ces quatre étudiants sont de véritables bras cassés ! Bras cassés attachants pour un casse de choc ! Outre le pitch au demeurant fort classique, la véritable originalité de cette histoire vraie est de mêler les acteurs- tous convaincants- et les véritables protagonistes qui ont effectivement projetés ce casse du siècle ! Ce parti pris permet à l’ensemble de prendre un cachet documentaire lorsque le récit « s’arrête » pour faire intervenir les vrais intervenants. De même, la véritable force est de jouer sur les souvenirs de chacun, souvenirs semblant différer les uns des autres. Ainsi une écharpe violette dans la bouche de Warren se transformera en étole bleue dans celle de Chas. Le spectateur s’en amuse et n’aura finalement pas toujours le fin mot de l’histoire… Original ! Quant au casse, nous n’avons aucune pièce forte à prendre en déjouant des lasers de protection ou des alarmes sophistiquées, mais bien une bibliothèque universitaire qui renferme un manuscrit ancien illustré et dédié aux oiseaux ainsi qu’un livre de Darwin. De même, pas de vigiles particuliers mais une bibliothécaire qui pourrait être une votre grand-mère ! Sauf que nos amis sont de véritables vrais « gentils » et que braquer une personne âgée devant un paquet d’étudiants venant réviser ne les mettra pas à l’aise ! On rit souvent de bon cœur devant la cocasserie des situations et le montage ultra dynamique viendra renforcer les hésitations, les doutes et les moments décisifs de cette opération de haut vol ! La multiplicité des points de vue et le capital sympathie des acteurs (et des vraies instigateurs de ce casse improbable) viennent rendre ce récit très attachant : amusant ! Durée du film : 1h56 Genre : Comédie policière En compétition – Mardi 4 septembre (par Véronique) Résumé du film : À Brooklyn, le meurtre d'un Afro-Américain par un policier blanc bouleverse la vie de trois habitants d'un quartier déjà marqué par des tensions raciales : le témoin du crime qui filme la scène avec son smartphone, un officier de police hésitant à affronter sa hiérarchie et un jeune lycéen joueur de baseball. Doivent-ils prendre le risque de s'engager pour tenter de réparer l'injustice ou se préserver en gardant le silence ? Avis : La question raciale aux USA n’est pas une nouveauté, on le sait. Malgré la Présidence de Barrack Obama et les indignations de la population à chaque fait divers scandaleux, les choses ont peu évolué dans le Nouveau Monde où beaucoup cherchent encore leur place. C’est à cela que s’attaque Reinaldo Marcus Green à travers son premier long-métrage : « Monsters and Men ». Le film s’inspire du drame qui a touché la communauté de Staten Island, lorsqu’en 2014, Eric Garner est victime d’un tir mortel porté par un officier de police. Staten Island, c’est précisément là que Reinaldo Marcus Green a grandi. Fils de policier, il voit quotidiennement ce qu’il dénonce dans son long-métrage : les contrôles abusifs et la « persécution » des Américains de couleur. En citoyen engagé, il s’interroge sur la façon de sensibiliser ses compatriotes et livre ici trois regards croisés sur un même fait d’actualité. Il y a d’abord celui de Manny (Anthony Ramos), un jeune père de famille, devenu récemment garde de sécurité. Spectateur privilégié d’un contrôle de police qui a dégénéré, le jeune homme filme l’interpellation musclée et publie les images troublantes sur Internet. Les ennuis pour lui ne font dès lors que commencer. Privé de liberté, il se voit accusé d’avoir vendu une arme de petit calibre à un adolescent de 13 ans. Une nouvelle bavure qui s’ajoute à une longue liste d’abus de l’état policier, pour lequel travaille Dennis (John David Washington, à l’affiche de l’excellent « BlacKkKlansman »), policier noir. Personnage sans doute le plus intéressant de l’intrigue, Dennis est partagé entre sa fonction et les injustices faites à la communauté dont il est issu. Lui-même victime de sa couleur de peau, il se fait régulièrement contrôlé par d’autres officiers, comprenant ainsi plus que personne le statut délicat dans lequel sont rangés les afro-américains. Et il y a Zyric, un futur sportif en plein questionnement alors que les portes d’une belle carrière s’ouvrent à lui. Doit-il s’engager dans une association des défenses des droits civiques ou se lancer tête baissée dans un avenir radieux ? Prendre part aux manifestations de son quartier ou écouter son père, défaitiste et entrer dans les rangs ? Reinaldo Marcus Green, absent pour la présentation de son film, propose une vraie idée narratrice, mise à mal par une réalisation parfois trop appuyée et des mouvements de caméra souvent trop instables… comme le choix donné à son métrage. N’aurait-il pas mieux valu se focaliser sur une ou deux histoires plutôt que d’abandonner un protagoniste pour s’intéresser aussi vite à un autre. S’il reflète au mieux l’époque confuse dans laquelle évolue de nombreux citoyens, on regrette que de nombreuses pistes soient délaissées au profit de son concept original. Habitué à l’univers des cours métrages, Green juxtapose des récits et les lie grâce à celui de Big D, abattu en pleine rue sous les yeux de nombreux témoins. Parfois lent, « Monsters and Men » ne manque pas d’interpeller le public et lui fait prendre conscience qu’il est loin le temps où l’égalité et la fraternité s’appliqueront au grand nombre, quelles que soient leur origine ethnique, leur religion ou leurs convictions. Triptyque indispensable pour réveiller les consciences, le film de Reinaldo Marcus Green cristallise les états d’âme, les actes et les audaces de citoyens américains et nous offre quelques moments forts, comme celui de la manifestation organisée pour dénoncer le cas Big D ou le final vibrant montrant le choix de Z, ce joueur de baseball particulièrement affecté par les images qu’il a vu circuler sur le net, banalisées par les uns, révoltant les autres. Avec son approche intéressante et son message limpide, « Monsters and Men » donne à réfléchir et ouvre la discussion sur des faits, finalement très proches d’une réalité, qu’on aimerait ne plus jamais avoir à évoquer. Durée du film : 1h35 Genre : Drame En compétition – Mardi 4 septembre 2018 (par Véronique) Résumé du film : Après plusieurs années passées dans une prison pour mineurs, Angel, dix-huit ans, peut enfin reprendre le cours de sa vie. Son désir : reconstruire une famille avec sa jeune sœur. Mais lui avouera-t-elle le sombre projet qu'elle nourrit en secret ? Avis : Avec son émouvant film « Night comes on », Jordana Spiro a su mettre en lumière deux jeunes actrices de talent : Dominique Fishback et Tatum Marilyn Hall. Leurs sourires éclatants lors de la présentation du film étaient des petits soleils illuminant les visages de deux comédiennes capables de donner une intensité impressionnante à leurs personnages. Autre petit coup de cœur de cette compétition, le premier long-métrage de la réalisatrice new-yorkaise nous a noué la gorge d’émotion et bluffer par sa force d’interprétation. Durant une toute petite heure trente, nous suivons les errances de Angel, de sa sortie de prison pour détention d’arme à cette journée passée avec sa petite sœur Abigaïl, élevée dans une famille d’accueil où d’autres enfants perdus ont aussi trouvé un toit. Marquée par une enfance douloureuse et des violences morales et physiques, Angel cherche à se construire des repères et à remettre sa vie sur les rails mais son désir de venger la mort de sa mère, tuée par son père, semble plus forte que tous les projets qui s’offrent à elle. Malgré les mises en garde de son agent de probation (James McDaniel), Angel va prendre la tangente, et préférer la vendetta à la rédemption/reconstruction. Débrouillarde, solitaire et rebelle, la jeune femme tente de survivre comme elle peut, délaissée par ses amis pour qui la vie à continuer durant son absence. Mais elle peut compter sur l’amour inconditionnel de sa petite sœur de dix ans, Abby, extrêmement mature pour son jeune âge et tout aussi déterminée à ne pas se laisser faire. Ensemble, les deux sœurs se lancent dans un petit voyage qui les réunira et leur permettra d’échanger sur les émotions qu’elles gardent tout au fond d’elles depuis de trop nombreuses années. Jordana Spiro a mis longtemps pour mettre en scène son film, présenté au Festival de Sundance. Accueilli aussi chaleureusement que lors du Festival du Cinéma Américain de Deauville, « Night comes on » a en effet de nombreux arguments pour faire mouche. Une belle réalisation et une photographie appropriée, une histoire dense et deux comédiennes d’exception. Nous poursuivant des heures après sa projection, le film évoque non seulement une histoire de vengeance et l’amour sororal, mais aussi la survie d’adolescentes sans famille, si ce ne sont celles, nombreuses, qui les ont accueillies après de multiples reprises, le manque de repères et de schémas éducatifs (thème évoqué aussi dans « Friday’s Child » de A.J. Edwards présenté également cette année dans la compétition), ou encore l’accès aisé aux armes et ses dérives possibles. Si l’une est rongée par la vengeance et l’autre par le désir de vivre avec sa soeur, chacune de nos héroïnes voit la vie différemment, à son niveau, et cherchent des souvenirs communs, ceux qui rassurent ou qui reconnectent des vies passées loin l’une de l’autre. On croit à ce lien fort qui unit nos deux jeunes femmes, au point d’en oublier que ce ne sont que des rôles taillés pour un cinéma poignant, de ceux qui marqueront les esprits et viendront titiller nos émotions. « Night comes on » est un film indispensable, un long-métrage qui trouve toute sa place dans notre septième art et qui, on l’espère, trouvera sa voie vers une distribution plus large Durée du film : 1h26 Genre : Drame En compétition- 1er septembre 2018 (Par François) Résumé du film : Richie, dix-huit ans, quitte sa famille d’accueil et se heurte à la dure réalité d’une vie marginale semée d’embûches et de tentations. Alors qu’il devient le principal suspect d’un cambriolage raté, il fait une rencontre improbable et découvre un amour impossible. Avec la police à ses trousses et un mystérieux individu menaçant de révéler son passé, il ne reste à Richie que peu de temps pour prendre les bonnes décisions et revenir dans le droit chemin. Avis : Ancien monteur de Terrence Malick, A.J. Edwards n’est pourtant pas le monteur de son propre film. Pour « Friday’s child », il a eu l’intuition de faire confiance à Sam Butler pour un excellent enchaînement des différentes séquences. Il revêt désormais la casquette de réalisateur pour nous conter une histoire qui nous a tenu en haleine pendant une petite heure trente, sans que nous décrochions une seconde ! Pour parvenir à un tel résultat, on sent que le bougre a été à bonne école ! Bien évidemment, on peut aisément imaginer que A.J. Edwards a beaucoup appris aux côté du grand réalisateur mais avec « Friday’s Child », on perçoit surtout qu’il s’est construit son propre style. Grand écart pour un jeune acteur Dans le rôle du personnage principal, nous sommes restés scotchés devant la performance tout en nuance de Tye Sheridan, le héros du dernier film de Steven Spielberg « Ready Player One ». Nous sommes ravis de voir le jeune acteur de 21 ans prendre un audacieux virage à 180 degrés dans un univers beaucoup plus intimiste. Là où, sous Spielberg, il était prisonnier d’immenses studios dans lesquels les images de synthèse apportaient la vie nécessaire, ce présent rôle lui offre la possibilité d’incarner un orphelin qui tente avec énergie de construire sa propre vie. Dans ce rôle tout en intériorité, Tye Sheridan nous éblouit avec peu car ici pas de démonstration flamboyante ou de cabotinage dispensable mais des yeux qui révèlent les blessures de l’âme du jeune Richie et l’attitude d’un jeune homme cabossé par l’existence. Ballotté de famille d’accueil en famille d’accueil, il n’a jamais vécu dans la stabilité ni reçu l’éducation et les valeurs familiales qui lui permettent d’appréhender la vie et ses embûches. Hélas, en cours de route, il fera la rencontre, à plusieurs reprises, d’un tentateur qui lui fera quitter le droit chemin. Sorte de personnification du serpent biblique, Caleb Laudry Jones (très remarqué dans « Get out » et « Three Billboards ») incarne Swim et ne cesse de nous bluffer par sa désinvolture et son talent qui ne semble pas avoir de limite. Nous scrutons l’écran de peur de le voir apparaître et de porter préjudice à notre héros. Format serré pour un grand récit Une belle particularité de ce film est qu’il est en grande partie filmé dans un format 4 :3, ce qui lui confère un aspect documentaire très appréciable (surtout dans son début). D’ailleurs, nous entendons très tôt les témoignages de vie de différents orphelins et imaginons facilement les difficultés qu’ils doivent affronter jour après jour. Cette dimension sert aussi, pour le réalisateur, à faire entrer le protagoniste dans une case et pour nous spectateurs, à ressentir l’étroitesse de son existence. Acquis à sa cause, nous suivons Richie et assistons à sa rencontre avec Joan (la toujours très juste Imogen Poots) et tout à coup, nous comprenons que son fardeau lui semble un peu moins lourd à porter. Avec elle, il réapprend à sourire et à respirer de nouveau…Dès lors, plus de place pour le 4 :3, mais bien un 16 :9 qui convient mieux aux panoramas texans et à ses aspirations de liberté. Cependant la technique ne fait pas tout et si « Friday’s Child » est aussi beau, c’est parce que nous nous sentions concernés par les errances d’un orphelin en prise avec ses propres responsabilités et ce désir de vivre une vie « tranquille » après s’être battu durant toute sa jeunesse.. Mais n’est-ce pas le désir de chacun ? Durée du film : 1h31 Genre : Drame En compétition – 1 septembre 2018 (Véronique) Résumé du film : Agnès est une mère de famille rangée vivant en banlieue de New York, jusqu’au jour où elle se découvre une passion pour les puzzles. Ce nouvel univers fait prendre à sa vie un tournant qu’elle n’aurait jamais imaginé. Avis : Petite pépite de cette 44ème édition du Festival du Cinéma de Deauville, « Puzzle » a su conquérir le cœur du public et le nôtre avec une délicatesse et une finesse inouïe. A la fois tendre et drôle, le deuxième long-métrage de Marc Turtletaub (producteur de 72 ans) aborde de multiples thématiques mais surtout celle de l’éveil ou de l’espoir et montre aussi combien une famille tout entière peut être chamboulée par la perte de repères, provoquée par le réveil soudain du pilier central maternel. « Toutes les pièces doivent trouver leur place ». Cette phrase résume finalement à elle seule toutes les intentions de « Puzzle ». A l’image du célèbre divertissement en carton, la vie de Agnès (une mère de famille dévouée et presque sacrifiée sur l’hôtel du bien-être domestique) est partagée entre les courses quotidiennes, les lessives, l’entretien de la maison, des tâches ménagères, mais aussi celles qui incombent au rôle d’épouse et de mère. Mais Agnès ne fait pas dans la demi-mesure. Sorte de Bree Van de Kamp, cette maman au foyer fait reluire son intérieur, cuisine de bons petits plats, participe à la vie de sa communauté religieuse oubliant parfois de s’accorder une pause. Autant Agnès a su se priver pour que les siens aient tout le confort dont ils ont besoin, autant la quarantenaire à oublier d’exister pour elle, de trouver sa place de femme au milieu de tous ces gestes quotidiens qui rythment ses journées avec une minutieuse ponctualité. Aussi, quand elle déballe un puzzle reçu pour son anniversaire et qu’elle le réalise en un temps record, c’est une révélation. Non contente de prendre un certain plaisir à construire et admirer le résultat, elle semble avoir trouvé sa bouffée d’oxygène et pousse la porte des possibles, prenant conscience que sa vie ne doit pas être qu’un assemblage de gestes journaliers, banalisés au fil des ans. Mais ce que Agnès ne sait pas, c’est que ce nouveau hobby va bientôt bouleverser sa vie et déchaîner ses passions. Brillant, intelligent, drôle et touchant, « Puzzle » a toutes les qualités requises pour faire vibrer ses spectateurs, lui apportant son petit lot de suspense, de questions, de réflexions et surtout d’empathie pour son personnage principal. Avec ses dialogues particulièrement bien écrits et son casting de haute voltige, le nouveau film de Marc Turtletaub ne peut que fournir une bonne dose de plaisir cinéphile à tous ceux qui accepteront d’entrer dans la vie de Agnès, une desperate housewife aussi jolie que perdue dans le rôle qu’elle s’est attribuée année après année. Mais ce que montre le film de Marc Turtletaub, c’est que si notre quotidien est fait d’une multitude d’habitudes qui s’imbriquent maladroitement mais habilement tout au long de notre vie, le tableau final n’est peut-être pas celui que l’on a choisi de construire. N’est-il n’est jamais trop tard pour se reprendre en main et mélanger les parties de nous qui se sont dispersées et construire, enfin, la personne qui sommeille au plus profond de notre être ? Magnifique portrait d’une mère de famille Au-delà d’un savoir-faire indéniable pour donner vie à un scénario taillé sur mesure pour son cinéma humaniste et solaire, Marc Turtletaub a su s’entourer des meilleurs acteurs, à commencer par la formidable Kelly MacDonald. Campant son personnage avec énormément de conviction, l’actrice de 42 ans, nous prend par la main et nous fait entrer dans la vie de cette Agnès, partagée entre ses habitudes de ménagère et la renaissance d’une quarantenaire. Lumineuse, d’une beauté naturelle et d’une classe évidente, la comédienne (que l’on a pu voir dans « Trainspotting », « No country for Old Man » ou encore dans la série « Broadwalk Empire ») n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour transmettre les émotions et les sentimens de son personnage. Présente dans toutes les scènes du film, cette Agnès attachante parvient à nous faire vibrer, rire ou espérer et ce, avec une pudeur innée. Et puis, il y a Irfan Khan, visage indien bien connu de tous (on a pu le voir dans le mémorable « The lunchbox », « L’odyssée de Pi » ou encore « Jurassic World »), le partenaire de jeu(x) de Agnès. On se prend d’affection pour ce tandem atypique et on attend impatiemment chacune de leur rencontre, le sourire aux lèvres ou le cœur serré car oui, ces deux-là, aussi différents soient-ils, parviennent à nous faire rêver. C’est d’ailleurs précisément ce que fait Marc Turtletaub durant cette grosse heure trente de film, nous faire rêver ! Plus qu’un divertissement, « Puzzle » est un petit bijou qui scintille de mille feux, qui donne de la couleur à nos vies, tout en nous faisant réaliser que nous n’en avons qu’une et qu’il vaut mieux donc l’optimiser, la vivre pleinement sans jamais s’oublier. Véritable bouffée d’air frais vivifiant, « Puzzle » est non seulement bien parti pour remporter un prix lors de cette 44ème édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville, mais il est également en bonne voie pour se retrouver dans nos salles au milieu du printemps 2019, moment on ne peut mieux choisi pour colorer le paysage cinématographiques de sa douceur. D’ailleurs, l’émotion qui a envahi son réalisateur lors de la longue standing ovation qui lui a été réservée lors de sa première projection en France est proportionnelle au plaisir que celui-ci nous a offert avec son long métrage de grande, très grande qualité cinématographique… et humaine ! Un immanquable qui réchauffe le cœur et qui montre que, malgré un sujet a priori banal, certaines histoires peuvent encore émouvoir leurs spectateurs. Durée du film: 1h43 Genre: Drame Avant-première - Samedi 1 septembre 2018 (par Véronique) Résumé du film : 1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Des êtres que la vie n’a pas épargnés. En cavale vers la ville de Gavelston, ils n’ont plus rien à perdre. Avis : Ce n’est pas la première fois que Mélanie Laurent passe derrière la caméra. « Les adoptés », « Respire » « Demain » (co-réalisé avec Cyril Dion) et « Plonger », c’était elle. Mais c’est la première fois que l’actrice et réalisatrice traverse l’Atlantique pour mettre en scène des acteurs américains, en l’occurrence, Ben Foster et Elle Fanning. Sombre et parfois violent, son road movie peine à nous convaincre qu’il s’agit ici d’un essai réussi. En effet, le classicisme dont elle fait preuve et la technicité trop travaillée créent par moments, une réelle distance entre le spectateur et l’intrigue qui se joue sous nos yeux, au pont de nous lasser bien vite. Celle qui nous avait habituée à une proximité qui nous parle et nous touche, n’a-t-elle pas eu des ambitions trop grandes ? Assurément. Et les applaudissements courtois de fin de séance confirme que le public n’a pas non reçu la claque à laquelle il s’attendait. Mais si sa réalisation ne provoque aucun enthousiasme et les nombreux plans de profil dont elle use et abuse finissent par nous agacer, Mélanie Laurent a eu l’excellente idée de mettre en scène un Ben Foster dans ce qu’il sait faire de mieux : un sauveur refusant d’être sauvé. Face à lui, Elle Fanning, bien moins convaincante que son partenaire masculin, la faute sans doute à un jeu beaucoup trop expansif pour le rôle qui lui était confié. Mais que dire de l’histoire ? Que Roy et Rocky n’étaient a priori pas destinés à se rencontrer. C’est lors d’une mission guet-apens confiée par son patron Ptitko que Roy, l’homme en colère, rencontre la jeune femme de 19 ans. Persuadé d’être condamné, rongé par des tumeurs pulmonaires, Roy décide de sauver la blondinette et d’ainsi faire acte de rédemption, ce qu’il n’a jamais fait auparavant. Parti pour Galveston, ville balnéaire du Texas, les deux solitaires ne vont pas le rester longtemps et les rencontres qui parsèmeront leur chemin risquent bien de causer leur perte. Avec « Galveston », nous sommes peu surpris : les enjeux sont établis dès le départ et la fin cousue de fil blanc mais on ne peut s’empêcher de se demander quel dessein attend notre duo complice malgré leurs multiples différences. Si le fond n’a rien de réjouissant en soi, le soin apporté au son vaut la peine d’être souligné. Que soit dans l’assourdissement des balles qui fusent ou dans ce thème magistral apportant une densité à un plan séquence final, on apprécie les choix opérés au même titre que le jeu de lumière contrastant à merveille la morosité des motels et bars fréquentés des ciels ensoleillés de la plage texane. C’est cette petite touche personnelle et esthétique qui viendra démarquer quelque peu « Galveston » des autres films brutaux de cette veine, maintes fois vus déjà. C’est que l’Amérique qui est dépeinte ici est loin d’être glorieuse : drogue, alcool, insomnies prostitution sont autant d’abandons (et de caricatures) dans lesquels se perdent des générations de citoyens paumés et laissés à leur propre compte, luttant pour survivre dans une société où le chacun pour soi est roi. Lui préférant ses films français bien plus que ce « Galveston » ambitieux mais finalement trop creux, Mélanie Laurent aura eu le mérite d’essayer de laisser son empreinte dans un cinéma américain où les femmes de tous horizons montrent qu’elles ont aussi un faire-valoir en terme de film noir. La copie est peut-être à revoir, à défaut du film qui lui, ne marquera pas notre mémoire. Date de sortie en France : 10 octobre 2018 Durée du film : 1h34 Genre : Thriller |