Vol Détroit-Beverly-Hills en 1ere classe ! Pour le moment, il s’agit du plus gros carton de la plateforme Netflix, puisque le film se classe actuellement numéro 1 dans 63 pays ! C’est dire si le film de Mark Molloy suscite la curiosité. Nous le disions, retrouver le flic de Détroit tient surtout de cette envie de revivre les aventures propres aux années 80 et 90. Et si les premières minutes de cette nouvelle mouture sont engageantes, la suite l’est tout de même moins. Entendons-nous bien : « Axel F. » est un chouette film mais assez quelconque pour le genre qu’il représente. D’ailleurs, ses deux ainés (le premier et surtout second volet) lui sont bien supérieurs. L’intrigue n’évite pas le sentiment de déjà vu puisqu’elle renfermes les ingrédients suivants : le fameux flic ripoux et la mise en danger de la fille du héros qui, en tant qu’avocate, cherche à innocenter son client. C’est bien évidemment trop peu pour la nouveauté. Mais le scénario est l’occasion parfaite pour Eddie Murphy (toujours excellent) d’aborder le tandem père/fille avec l’actrice Taylour Paige toute aussi convaincante ! Bien sûr, les problèmes de famille habituels ne sont jamais loin mais cela rajoute un peu d’épaisseur au héros. Appréciable donc. « Arguel Foleyyyyyyyy » Il n’empêche, le plaisir ressenti reste (pratiquement) intact car nous retrouvons TOUS les personnages iconiques de la série ! Mais avant de les évoquer, commençons par les petits nouveaux. Outre Taylour Paige, Eddie Murphy donne aussi la réplique à Joseph Gordon-Levitt qui nous avait pas mal manqué au cinéma dans un rôle marquant mais aussi le charismatique Kevin Bacon venu rejoindre les forces de l’ordre. Mais en fin de compte, les nombreux fans seront ravis de voir réapparaitre (avec un peu plus de bouteille) Judge Reinhold présent dans tous les films de la franchise. Il rempile donc dans le rôle de Billy Rosewood, l’as de la gâchette ! John Ashton qui ne figurait hélas pas dans le troisième volet nous rappelle à son bon souvenir sous les traits de John Taggart toujours aussi grincheux. Mais ce n’est pas tout ! La fibre nostalgique ne serait pas tendue à son maximum sans les délicieuses et touchantes apparitions de Paul Reiser dans le rôle de Jeffrey Friedman qui couvrait déjà son pote Axel dans le premier film ! Et comme si cela ne suffisait pas, la cerise sur ce gâteau déjà bien consistant est dû à la présence de l’excentrique Serge- incroyable Bronson Pinchot- qui ne parvient pas toujours pas à prononcer correctement le prénom d’Axel ! Il écorchera encore pas mal de noms dans ce volet et ce n’est pas pour nous déplaire. Les autres éléments sont en demi-teinte. Si ni la réalisation, ni les scènes d’action qui composent le film ne resteront dans les mémoires, il en va différemment pour la musique du film. Chanceux, le spectateur aura le plaisir d’entendre- au synthétiseur toujours- tous les thèmes iconiques de la célèbre licence ainsi que de belles variations toutes aussi entêtantes ! Le compositeur Lorne Balfe adresse ici son amour le plus respectueux. Au final, était-ce une bonne idée de ressusciter la franchise ? Assurément, vous éprouverez un vrai plaisir coupable si vous êtes un fan de la première heure. Par contre, les autres n’y verront qu’un spectacle honnête mais en manque d’inspiration.

0 Commentaires

Si on ne peut malheureusement pas vous en dire trop sous peine de gâcher une partie des surprises que vous apportera le film, on peut vous garantir que le spectacle est surprenant, déstabilisant, les effets spéciaux et le scénario plutôt concluants et la tension palpable durant plus d’une heure trente que dure le film. Disponible sur Netflix depuis ce 5 juin le film met en scène Bérénice Bejo, entre autres, dans un rôle qui lui colle plutôt bien à la peau. Ancienne activiste et fervente défenseuse de la vie aquatique et de la survie des requins dans des milieux en plus pollué, Sophia qui coule des jours tranquilles en tant que guide dans un aquarium de la capitale se voit approchée par une association de jeunes qui reprend son flambeau. La raison de leur interpellation ? La présence de Lilith, un requin que Sophia connait bien dans les eaux de la Seine, en plein centre de Paris. Et à quelques jours du triathlon parisien, vitrine des futurs jeux olympiques, il semble impensable qu’une telle présence puisse tout bouleverser. Réalité ou légende ? Sophia et la police fluviale vont mener l’enquête au péril de leur vie… Tantôt nanar tantôt thriller bien ficelé, « Sous la seine » est un film grand spectacle irrégulier qui assume néanmoins son idée de bout en bout. Si son premier tiers était plutôt intéressant, c'est dans la suite d'idées un peu outrancières que la plongée en eaux troubles s'effectue. Mené de main de maître par Xavier Gens, le long-métrage distille une belle tension, remplit le contrat et offre un divertissement tendu aux abonnés peu exigeants de la célèbre plateforme. Si on peut lui reprocher quelques facilités ou autres propositions too much, cela fonctionne dans son ensemble mais lorgne tout de même un peu trop du côté des films de série B voire Z.

Parti d’une bonne idée, le long-métrage de et avec Jerry Seinfeld trouve assez vite ses limites et ce ne sont pas les petits caméos et clins d’œil divers au monde céréalier qui vont le sauver. Humour potache qui tache, enjeux connus et mal exploités, casting caricatural et parfois insupportable (coucou Jon Hamm), « Unfrosted » nous a laissé de glace, un comble, non ? Pourtant, son décor planté dans les Etats-Unis des années 1960, son incursion dans la concurrence qui fait s’affronter Post et Kellogg’s donnaient l’envie de s’intéresser à la comédie étonnante d’un Jerry Seinfeld que l’on sait toujours très inspiré quand il s’agit de proposer de nouvelles idées. Mais ici, force est de constater que Monsieur « Comedians in Cars Getting Coffee » a beau convoquer tout le gratin de l’univers de la comédie US (Amy Schumer, Melissa McCarthy, James Marsden ou encore Hugh Grant - qui adore cabotiner mais finit par lasser dans ces rôles ultra clichés), il ne parvient pas à se dépêtrer d’un scénario minimaliste, des dialogues et scènes à rallonge totalement dispensables et d’un mix de tacles venus se succéder sans jamais être approfondis ou exploités. Fable de la société américaine consumériste et déshumanisée, « Unfrosted » n’est pas à la hauteur de nos attentes, même si, pour être honnêtes, nous ne cherchions qu’à voir un film décomplexé et assumé sans prise de tête et vite « digéré ».

Bernstein, c’était la première superstar américaine de sa catégorie, et le film biographique nous montre bien ça, mais il s’intéresse surtout à sa relation avec la femme de sa vie, l’actrice Felicia Montealegre, jouée par l’excellente Carey Mulligan. Car il faut savoir que le musicien était bisexuel, il aimait les hommes et le film s’attarde plus sur cet aspect de sa vie à travers son mariage et ses relations de travail que sur sa musique, même si on a droit à quelques grands moments musicaux. Ce n’est pas un « biopic » classique en cela, mais plutôt une étude psychologique de caractères. Cooper s’est transformé pour le rôle, à l’aide de prothèses, il transforme sa voix, a réellement étudié les postures de Bernstein, le mimétisme est épatant. Et surtout il a étudié la musique et les mouvements pour être capable de conduire un orchestre, il aurait travaillé pendant 6 ans pour arriver à un résultat effectivement bluffant à l’écran. On sent d’ailleurs que c’est un projet passion pour l’acteur. Au niveau de la réalisation, je dirais qu’il a bien étudié ses classiques aussi, on a un très beau noir et blanc pour la première moitié du film, qui donne sa place à la couleur pour les périodes plus proches de nous dans le temps. J'ai personnellement un peu de mal avec le choix de filmer au format 4:3, de temps en temps j’étais sortie du film parce que je m’arrêtais très consciemment sur cette image carrée dont on n’a plus trop l’habitude. Il faut en tout cas souligner le montage extraordinaire qui confère une vraie dynamique au film, on le doit à la monteuse Michelle Tesoro, on lui doit le montage de la série « Le jeu de la dame » et je pense qu’elle va vite être appelée à monter plus souvent pour le cinéma grâce à ce « Maestro » de très belle facture. Un objet filmique qui se pose en compagnon d’autres films biographiques produits pour Netflix, je pense au « Mank » de Fincher et bien sûr à « Blonde » de Andrew Dominik. Une plateforme de streaming qui n’oublie pas les cinéphiles exigeants pour quelques rendez-vous annuels marquants au milieu de tous les autres produits formatés à destination du grand public.

Démarrant sur les chapeaux de roue, les premières minutes montrent le tueur incarné par Michael Fassbender se préparant minutieusement à remplir un contrat. Seulement, les évènements tournent mal et le tueur manque sa cible. Evidemment, les conséquences dans ce milieu ne se font pas attendre et le tueur n’a d’autre choix que de se retourner contre ceux qui l’emploient. Soufflant souvent le chaud, David Fincher n’a rien perdu de son talent à manier la caméra ! Comme souvent, « The Killer » est bien réalisé et demeure même un très bel objet filmique ! Cependant, il lui manque beaucoup pour nous emporter. Serait-ce dû à un manque d’âme ? Oui, mais pas que… Presque muet dans son rôle de mercenaire, nous entendons constamment les pensées de Michael Fassbender plus que sa propre voix. Mono-expressif, le comédien ne dévoile pas l’étendue de sa palette de jeu mais l’intérêt est sans doute ailleurs. Car si le film est truffé de monologues intérieurs guidant le tueur, le spectateur averti est heureux d’écouter également quelques titres des Smith, adaptés aux situations qu’il rencontre. Inutile cependant d’espérer en apprendre plus sur ses motivations ou son passé… Il n’y a rien d’autre à contempler que la solitude du personnage principal et sa froide et implacable détermination à tuer dans les quatre coins du monde. Un tueur globe-trotter Saint-Domingue, Paris, et bien sûr les Etats-Unis sont autant de lieux de mort pour ce tueur méthodique et laconique. Pendant presque deux heures, nous suivons cet anti-héros qui ne laisse aucune trace, et tel un caméléon, change inlassablement d’identités. Ne se laissant jamais envahir par ses émotions, il ne nous en transmet aucune. Aussi, le film se suit dans sa violence mais nous manquons cruellement d’empathie ou même… d’intérêt pour cet homme dont on ne sait rien. Le seul contre-exemple vient de la présence de Tilda Swinton qui parvient à colorer la seule scène où elle est présente. Superficiel, « The Killer » est plus une vitrine à la gloire du cinéaste qu’un film passionnant à suivre. Ni humour, ni folie, ni émotion ne sont distillées dans ce film qui enchaine les séquences d’affrontements sanglants avec en prime un petit guide de la méthode du tueur.

Tout d’abord, parce que la réalisation est solide et la photographie à l’épreuve des balles de la critique. Ensuite, parce que les acteurs sont extrêmement convaincants ! Dans le rôle de l’enquêteur perspicace, nous retrouvons avec un plaisir évident Benicio Del Toro, une nouvelle fois en état de grâce (bien qu’apparaissant plus vieux et fatigué) ! Participant également à l’écriture du scénario, il est parvenu à rendre son personnage dense. Et même s’il n’est pas rare sur nos écrans, son charisme nous surprend et nous captive à chaque fois ! A ses côtés, Justin Timberlake épure son jeu de tout artifice et cela rend bien. Et ce n’est pas tout, évoquons d’autres acteurs qui parviennent tous à tirer leur épingle du jeu. Citons Michael Pitt (« Funny Games us »), Frances Fisher (« Amour orgueil et préjugés »), Domenick Lombardozzi (« Sur écoute ») et même Alicia Silverstone (« Batman & Robin »). Bien que lent dans son déroulement, « Reptile » parvient à maintenir notre attention, et même à nous happer jusqu’au générique de fin ! Ce tour de force a été rendu possible par le jeu de l’écriture qui confère aux personnages une existence réelle et des motivations parfois troubles qui épaississent un peu plus ce mystère hypnotique. Car oui, bien que les enjeux soient obscurs au début, les pièces du puzzle s’assemblent pour dresser un portrait d’enquête fascinant dont on ne peut se détacher.

L’équilibre atteint jusque-là se perd doucement entre leur appartement et lieu de travail new-yorkais, ébranlé par la violence, la manipulation, la paranoïa des egos blessés. L’éclairage et le cadrage permettent très bien de rendre palpable cette tension à l’écran. Le scénario est bien construit jusqu’à la fin, car la jalousie s’installe dans le couple jusqu’à l’impensable... La réalisatrice bouscule simplement les codes et entraîne brillamment la chute de son protagoniste “émasculé” dans ce rapport de force inversé. « They just needed a f****** woman to look good ».

Avis : Le moyen métrage de 40 minutes adapte la nouvelle éponyme de l’auteur pour enfants Roald Dahl publiée en 1977. La rencontre entre l’univers de Wes Anderson et celui de l’écrivain paraît toujours comme une évidence, on se souvient qu'il avait déjà adapté avec brio « Fantastic Mister Fox » en animation "stop motion". Les tics visuels de l’un au service des personnages étranges de l’autre, ça fonctionne ! En fait, le réalisateur a ici porté à l’écran 4 nouvelles dans une collection commandée par Netflix qui avait racheté le catalogue de publications de Roald Dahl il y a deux ans. En effet trois autres histoires sous forme de courts métrages de plus ou moins 15 minutes forment la collection actuellement disponible, les titres en sont : Le Cygne, Venin et Le preneur de rats. On y retrouve Ralph Fiennes dans la peau de Roald Dahl lui-même et dans d’autres rôles aussi, et parmi les acteurs récurrents sur plusieurs de ces courts métrages également, on a Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Rupert Friend, Dev Patel et Richard Ayoade, un casting 100% britannique au service d’un des auteurs les plus célébrés du royaume. J’ai trouvé que les courts métrages étaient mieux équilibrés malgré leur durée réduite, l’histoire de Henry Sugar interprété par Cumberbatch en comparaison tire un peu en longueur. Je ne veux pas trop en dire sur chaque histoire car chacun devrait se réserver la surprise, mais ce qui ressort de cette collection, c’est que le style de Wes Anderson avec ses décors en carton pâte et ses codes couleurs, sa façon de filmer les personnages à l'intérieur de ses décors, il faut dire que ça colle hyper bien au style narratif de Dahl avec son ton très dynamique dans les descriptions, un humour sous-jacent dans les adjectifs employés, et la loufoquerie générale de ses histoires. Plutôt que de perdre la saveur des textes de Dahl en les transformant en dialogues entre les personnages, le réalisateur a d'ailleurs choisi de les garder tels quels, les protagonistes s'adressant à nous, spectateurs, en déclamant le texte face caméra et cassant au passage le fameux quatrième mur. On a donc ici le meilleur de deux mondes, et un format qui permet à Wes Anderson de se renouveler tout en continuant son voyage dans le "storytelling" visuel. Si le succès est au rendez-vous et que la collection est appelée à s'étendre sous ce format, j'espère que le réalisateur sera toujours de la partie car le catalogue de nouvelles de l'auteur est très vaste et l'humour absurde est clairement maitrisé par Anderson.

Un film déconcertant, où idées de génie et ennui s’entremêlent, où noir et blanc et couleurs racontent une vie de noirceur… Bref, un film clivant qui nous raconte l’histoire d’une icône de cinéma… autrement ! Les Hommes préfèrent les blondes. Après avoir foulé les tapis de nombreux festivals de cinéma des semaines durant, voilà que Ana de Armas se révèle en Marylin Monroe, blonde vénitienne ou platine sur nos petits écrans. Attendu pour sa prestation qui est à saluer tant le travail réalisé sur la tenue, la diction et le mimétisme est abouti et particulièrement réussi, « Blonde » n’est pas un biopic ordinaire mais une adaptation du roman du même nom sorti en 2000 et écrit par de Joyce Carol Oates. Et le moins que l’on puisse dire, ce que de nombreuses libertés ont été prises pour raconter le conte de féé qu’aurait pu être la vie de Marylin si elle ne s’était pas si mal entourée ou conseillée. Excessivement pessimiste, le film d’Andrew Dominik ne laisse entrevoir que le côté sombre et violent de la vie de cette star que tout le monde voulait approcher, de son enfance meurtrie à sa chute alcoolisée en passant par ses différents mariages, ses amours, ses réussites mais aussi ses échecs et l’image sexuelle dont elle ne s’est jamais débarrassée. Insistant à de nombreuses reprises sur l’aspect « construction » de ce personnage à l’opposé de celui qu’était Norma Jeane, « Blonde » est d’une beauté cinématographique à couper le souffle mais d’une noirceur telle qu’elle nous filerait le bourdon à la fin de sa vision. Alternant de très jolis plans en noir et blanc et couleurs, permettant à Ana de Armas de prendre toute la place sur nos écrans, « Blonde » est un récit comme on en voit peu, une prouesse technique certaine qui, pour notre part, nous a laissé insensible aux émotions de son héroïne, la faute à un montage trop brusque et saccadé, à une vision morcelée et non linéaire qui aurait pu fonctionner mais qui, par sa répétition, a fini par nous lasser. Si Chayse Irvin a réalisé un travail remarquable sur la photographie du film, l’approche scénaristique, elle, nous a laissé plutôt pantois et décontenancé. Pourtant, tout était réuni pour faire de « Blonde » un film de très grande qualité. Il y a bien sûr son actrice principale, incontestablement taillée pour ce rôle peu évident et ultra charismatique mais aussi ses personnages secondaires habités par autant d’acteurs de talent (Adrian Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Evan Williams ou encore Julianne Nicholson, excellente en mère déphasée), sa musique, ses décors et ses costumes, sa photographie et sa lumière, autant de savoir-faire certains mis au service d’une histoire que l’on attendait pas sous cet angle-là. Mais au final, même si tout concorde et s’accorde, c’est la distanciation créée par son montage et sa réalisation qui nous a laissé de marbre, faisant de « Blonde » un beau film mais peut-être mal exploité ? Du moins, c’est l’impression que cela nous a laissé.

Produit par Lebron James et interprété par Adam Sandler, grand amateur de basketball, « Le haut du panier » est manifestement un film de passionnés pour passionnés. Non pas qu’il soit difficile à appréhender, mais parce qu’il offre une multitude de références et de personnalités issus du monde de la NBA: coachs, joueurs (et anciennes légendes vivantes), mais aussi journalistes sportifs ! Bien sûr, posséder quelques clés de lecture permet d’en ressentir une joie plus grande encore, mais c’est loin d’être indispensable tant le film se suffit à lui-même. En effet, le film est construit en respectant une certaine linéarité comme le ferait un Rocky Balboa par exemple (dans une autre discipline bien sûr). Il y a tout d’abord la présentation du personnage principal. Dans le cas présent, Adam Sandler incarne un Stanley Sugerman las … ou plutôt fatigué par les voyages et les séparations avec sa famille. Travaillant pour Rex Merrick (incarné à l’écran par l’excellent patriarche Robert Duvall) des Sixers de Philadelphie, Stanley est chargé d’une dernière mission : trouver la future perle rare pour le club. Vient ensuite la découverte du champion et son entrainement pour la confrontation finale. Un schéma vu de maintes fois au cinéma mais dont l’efficacité n’est plus à prouver. Car avant la grande ligue, il y a les voyages, les paysages et villes mais surtout le basket des rues, plus sauvage mais aussi très impressionnant ! Et dans les mains du réalisateur Jeremiah Zagar, cela fait des merveilles ! Les scènes sportives sont parfaitement lisibles et renvoient à un spectacle de haute volée ! Quant à la pépite espagnole fraichement découverte, il s’agit d’un vrai joueur de la NBA. Pour incarner au mieux le personnage de Bo Cruz, il fallait un joueur qui sache à la fois jouer et bien se comporter devant la caméra. Et Juan Hernangómez, dernièrement transféré au Jazz de l’Utah est parfait dans le rôle ! L’acteur/joueur est naturel et tient forcément tête aux autres joueurs présents dans le film : Anthony Edwards et Boban Marjanović sont les exemples les plus marquants mais d’autres joueurs font des apparitions pour notre plus grand plaisir ! Assurément, « Le haut du panier » est un film estival extrêmement plaisant estampillé Netflix. Prenant, même si convenu et surtout bien réalisé, il peut aussi compter sur des clins d’œil multiples au monde de la NBA.

Le géant Netflix propose donc avec ce film, un gros plaisir régressif signé David Charon (De l’autre côté du périph) avec notre JCVD national. Et force est de constater que nous y avons trouvé un certain plaisir coupable ! Pourtant, celui-ci ne passe pas par le pitch qui ne risque pas de surprendre grand monde. En effet, suite à une erreur administrative, un jeune se retrouve dans le collimateur des forces de l’ordre pour trafic d’armes et de stupéfiants. Et comme son papa est le légendaire Richard Brumère (truculent Jean-Claude Van Damme), un agent secret mis au frigo par l’Etat français (tiens tiens, ça sonne un peu comme le Professionnel avec Bebel d’ailleurs, et c’est surement voulu !), l’occasion manquera pas à cet ancien agent d’élite de faire toute la lumière sur cette drôle d’affaire. Réunissant un casting improbable et éclectique d’acteurs confirmés (JCVD, Alban Ivanov, Eric Judor, Patrick Timsit, Miou Miou) et d’une nouvelle génération (Djimo, Assa Sylla et Samir Decazza), cette parodie (appelons un chat un chat) du registre de la comédie policière alterne le bon et le moins bon… (Même si on retient plutôt le bon !) Pourtant, difficile d’être amusé très longtemps par le jeu poussif de Patrick Timsit ou le jeu très relatif de Samir Decazza. Même JCVD est dans la plus pure tradition de l’autodérision ! Sauf qu’ici, on lui pardonne volontiers tant le plaisir de le retrouver dans ce registre est grand ! On rit beaucoup : certaines scènes sont totalement décalées comme celle du portrait robot, d’autres parfois moins… Mais nous passons toujours un moment agréable devant ce spectacle très généreux et décomplexé. Possédant un esprit « buddy movie » dans ses gènes, le film sent bon l’hommage aux années 90 avec ce qu’il faut de gags visuels, de comiques de situation et de références au cinéma d’action et à … Jean Claude Van Damme justement ! D’ailleurs, celui-ci se déguise de manière…totalement kitch, cogne à tout va et se veut même philosophe dans les moments graves. Bref, c’est tout ce qu’on aime finalement ! Bien sûr, l’action est omniprésente, rarement fine, mais pourtant prenante. Alors oui, il ne faut surtout pas prendre le film pour ce qu’il n’est pas. Il n’est pas sérieux, il n’est pas (toujours) très bien joué, mais il est sincère dans sa démarche et bon enfant dans son traitement et le plus important, c’est qu’on y prend tout de même un sacré plaisir coupable !

Oh capitaine mon capitaine Véritable conte de fée, cette très belle histoire vraie nous décrit le quotidien de l’orphelinat Casa Hogar situé à Baya (au Mexique). Là, Omar Venegas et sa femme se mobilisent jour après jour pour offrir à des jeunes écorchés par la vie des jours meilleurs. Hélas, les ennuis ne sont jamais loin et après des difficultés financières, tout ce petit monde doit faire face à la violence causée par l’ouragan qui déferla en 2014. Le coup du sort voudra qu’à ce moment, le plus grand tournoi de pêche, le fameux Black And Blue de Bisbee ne peut se dérouler normalement faute de participants. Les organisateurs ont donc décidé d’ouvrir les inscriptions gratuitement à tous les locaux et d’offrir une belle récompense à la clé ! Assez en tout cas, pour agrandir et améliorer l’orphelinat et, qui sait, pour se relancer dans la vie ! Et bien que l’ancien champion, Wade Malloy soit sur le coup, n’étant pas un local, il ne peut participer seul et est dans l’obligation de se constituer une équipe. Le hasard fait parfois bien les choses… Julio Quintana fait ainsi bien les choses puisque la réalisation de son film est à la hauteur des belles valeurs véhiculées : il a photographie participe véritablement au voyage et flatte l’œil le plus averti ! Et si le film est aussi plaisant à suivre, c’est parce qu’il est porté par de sacrés acteurs ! Dans le rôle du vieux marin renfrogné, nous retrouvons avec un plaisir toujours intact Dennis Quaid parfait dans ce genre de rôles ! A ses côtés, c’est une belle brochette d’acteurs qui ont répondu présents pour insuffler de jolies émotions. A commencer par le couple responsable de l’orphelinat, joué par Jimmy Gonzales et Fernanda Urrejola. Quant aux autres acteurs, ils participent tous à agrémenter ce beau récit. Citons Raymond Cruz (« Better Call Saul », « Major Crimes »), Bruce Mcgill (vous vous souvenez de Jack Dalton l’ami foireux de MacGyver ?) ainsi que tous les jeunes orphelins qui colorent formidablement ce très beau film ! A qui s’adresse « Blue Miracle » ? A tous ceux intéressés par la découverte d’une histoire vraie qui tient du miracle et où les émotions et de belles valeurs s’enchainent à un rythme toujours constant. Entre fraternité et leçon de courage, le film se veut extrêmement positif et lumineux puisque porté par des comédiens confirmés et des enfants/adolescents extrêmement attachants.

Ward’s Eleven Casinos remplis d’argent dormant, camp de quarantaine, ghettos peuplés de zombies, contrat alléchant, anciens vétérans hyper motivés, morts-vivants alpha moitié « extraterrestres », moitié humains, Zack Snyder fait voler en éclats les représentations habituelles du genre en instaurant de nouveaux codes à la fois étonnants et consternants. Construit autour d’un Dave Bautista peu convaincu par le rôle qui lui est confié, « Army of the dead » est sans aucun doute le film de zombies de trop, celui qui veut en mettre plein la vue mais ne parvient pas à éblouir son public tant la poudre qu’il lui jette aux yeux est irritante et dérangeante. Intrigue totalement convenue, facilités scénaristiques risibles, personnalités sous développées et effets généralement ratés, nous retenons peu d’éléments positifs du dernier métrage d’un Zack Snyder totalement perdu dans ses trop nombreuses idées. Si on garde une petite affection pour sa bande originale de grande qualité, que faut-il dire du film à proprement parler ? Qu’il s’apparente plus à un bon jeu vidéo WTF qu’à un produit cinématographique maîtrisé. Le choix des gros plans rapprochés rend illisibles une grande partie des scènes d’action, l’espace utilisé microscopique (alors que l’intrigue se déroule dans un Las Vegas totalement dévasté) les zombies alpha sont tellement à l’opposé de la représentation logique qu’on en aurait (depuis quand les morts-vivants peuvent-ils se reproduire ou organiser une monarchie où offrandes et soumissions sont aussi bien pensées ?) que l’on ne peut réprimer les rires devant de telles aberrations…Si les nombreux exemples et choix montrent que cet ensemble ne fonctionne pas, que faut-il dire du peu de psychologie et réflexion amenées au cœur de l’action ? Les 2h20 de film nous semblent sans fin à tel point que nous attendons avec impatience, le lancement de la mini bombe nucléaire qui clôturera une histoire dont chaque « twist » a été envisagé mille fois. Parodie ou pastiche d’un genre qui a déjà réservé de très jolies surprises, « Army of the dead » aurait dû se limiter à son générique dans lequel tout était dit, montré, référencé et tellement dans la lignée de ce que Zack Snyder nous a déjà proposé…

Appuyant çà et là sur des détails qui n’en sont pas, « La femme à la fenêtre » ne parvient jamais à sortir des rails sur lequel il s’était confortablement installé, à surprendre ou à passionner. Convenu et sans relief, le long-métrage de Joe Wright, le réalisateur des « Heures Sombres », n’offre qu’une vue raccourcie sur un sujet qui avait pourtant de belles traverses à explorer. Crime, paranoïa, faux semblants et hallucinations bousculent notre héroïne par ailleurs bien campée par Amy Adams (toujours à l’affiche du tout aussi moyen « Une ode américaine » disponible lui aussi sur Netflix) mais ne parviennent pas à faire corps et à rendre crédibles cette histoire au final décevant.

"Oxygène", une idée qui s'essouffle? Dès les premiers instants du film d'Alexandre Aja, nous suivons Liz (Mélanie Laurent) qui se réveille dans un caisson cryogénique avec un sacré nombre de questions restées en suspend : Où est-elle ? Qui est-elle ? Comment s’est-elle retrouvée là ? Bien sûr, le but sera de trouver les réponses à toutes ses questions mais surtout de s’échapper de ce sarcophage futuriste où chaque minute perdue la prive un peu plus du confort de sa réserve d’oxygène. Sur le papier, le fait était vraiment engageant! Le scénario d’Alexandre Aja ("Crawl") a d’ailleurs figuré, dès 2016, sur la Black List des scénarios les plus appréciés qui ne demandaient qu’à être adaptés à l’écran. Troquant un cercueil éclairé au briquet ("Buried") par une capsule futuriste pilotée- en partie- par une intelligence artificielle à la voix suave (merci Mathieu Amalric), force est de constater que cela ne suffit pas pour en faire un bon film. D’ailleurs, ce confort (tout relatif) nuit en grande partie à la dimension anxiogène. Mais que dire de la performance de l’actrice principale ? Au début du projet, c’était Anne Hathaway qui devait tenir le rôle principal, puis, Noomi Rapace et c'est finalement Mélanie Laurent qui prêtera ses traits au personnage de Liz et on se dit qu’on a certainement perdu au change. Car oui, nous avons souvent pesté devant le jeu maladroit de l’actrice qui surjoue à de nombreuses et de de façon outrancière les émotions ressenties. Heureusement, le scénario parvient à créer la surprise dans sa dernière ligne droite pour capter (un peu) de notre intérêt. Car avouons-le, jamais le réalisateur n’est parvenu à nous faire ressentir l’urgence d’une situation angoissante et c'est bien là le problème majeur!

Jugez plutôt : pour préserver notre Terre de la chute d’un astéroïde, les militaires ont fait usage de frappes nucléaires pour détruire le corps astral entrainant des retombées radioactives qui ont fait muter les animaux présents sur terre ! Maintenant que le contexte est placé, nous pouvons développer les aspects rafraichissants du film ! Tout d’abord, la vraie attraction du film, c’est le bestiaire ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les créatures géantes qui peuplent l’univers sont riches et variées : mille-pattes, crapauds, crabes, des vers de sable, et toute une série d’insectes, qui, à taille géante, sont pour le moins effrayantes… il y en a pour tous les goûts ! D’ailleurs, les références sont nombreuses comme cette attaque de crabe qui sent bon l’hommage à l’ « Ile mystérieuse » écrite par Jules Vernes et portée à l’écran dans les années 60. Mais ça sent aussi « Chérie j’ai rétréci les gosses » (vous vous souvenez de Mimi la fourmi ?) et certains films des années 80-90 (en plus effrayant ici). Toutefois, on sent clairement que le film s’adresse avant tout aux ados et jeunes adultes même si tout le monde prend plaisir à suivre les aventures de Joël (Dylan O'Brien de la saga « Le labyrinthe ») qui, un beau jour, a décidé de quitter sa colonie (et seconde famille) pour retrouver sa petite amie connue 7 ans plus tôt (Jessica Henwick) au moment de la catastrophe. Aussi, son incroyable randonnée l’amènera à rencontrer un chien hyper affectueux qui ne le quittera pas (mention spéciale pour le dresseur !) et un adulte et une fillette qui sont interprétés avec justesse par Michael Rooker (Merle Dixon de The Walking Dead) et la jeune Ariana Greenblatt. Grâce à eux, il peaufinera ses techniques de survie !

Dédié à « tous les enfants qui grandissent seuls dans la rue » le nouveau long-métrage turc de Netflix parviendra probablement à émouvoir une large partie de son audience et à inculquer une belle lueur d’espoir dans les temps troubles que nous traversons actuellement. Magnifiquement interprété et particulièrement bien réalisé, le métrage souffre certes de quelques lenteurs et longueurs mais elles paraissent nécessaires pour cerner tous les contours de ses personnages et découvrir leurs propres détresses. Néanmoins, "Les vies froissées" parvient, dans son ensemble, à tirer son épingle du jeu des sorties enchaînées et parfois trop vite cachées dans un catalogue varié où il est parfois difficile de trouver un film qui touchera au cœur et illuminera l’univers sombre des personnages qui l’ont traversé mais aussi la soirée des spectateurs empathiques et séduits par la cause que Can Ulkay a joliment illustrée. Pour les enfants du monde entier… Quelques mois après la sortie de « 7. Koğuştaki Mucize » qui a fait pleurer des chaumières entières, Netflix propose un nouveau drame turc de belle facture que beaucoup ont déjà pu voir sur leurs écrans de télé : « Des vies froissées ». Construit autour d’un duo de personnages attachants composé de Mehmet (Cagatay Ulusoy) et Gonzi (Ersin Arici) le film de Can Ulkay quitte sa noirceur et son univers très terre à terre lorsque Mehmet rencontre le jeune Ali, un enfant de 8 ans caché dans une benne que Gonzi a rapportée de sa tournée. Chef des chiffonniers d’un quartier de la ville d’Istanbul, Mehmet gère la déchetterie qui lui est confiée avec dureté et justesse, n’hésitant pas à se montrer généreux avec ses employés de fortune autant qu’avec les gamins de la rue à qui il fournit à manger et une protection presque paternelle, distante mais bienveillante. Victime d’un malaise quelques jours plus tôt, Mehmet semble reprendre vie au contact du jeune garçon pour qu’il se prend immédiatement d’affection. Effrayé par les événements qu’il a récemment endurés, Ali (Emir Ali Doğrul) veut retrouver sa mère mais apprécie la compagnie de ce Mehmet qui met tout en œuvre pour lui redonner le sourire. Ce tandem inattendu, va alors peu à peu apprendre à cohabiter, et leur rencontre va ouvrir les portes du passé de Mehmet qui, comme Ali, a dû apprendre à survivre et à se protéger. Des vies chiffonnées... Si on entre très facilement dans l’univers de « Frère Mehmet », de Gonzi et de Papa Tashin (personnage qui aurait pu être beaucoup plus exploité), c’est à travers les yeux du jeune Ali que nous découvrons l’intrigue qui se cache dans ce drame maîtrisé à plusieurs portes d'entrée. Le seul hic est que, pour peu que l’on soit trop attentifs à certains détails et très focus sur les informations apprises sur chaque personnage rencontré, l’issue du film risque de se profiler bien vite et gâcher une bonne partie du plaisir et de l’émotion procurés par « Les vies froissées ». Troublant, touchant et parfois trop lent, le film de Can Ulkay est une belle leçon de vie et un intelligent éclairage sur le quotidien vécu par les ombres des villes que beaucoup n’osent pas regarder.

Si le concept existe bel et bien aux Etats-Unis et fait suite à la publication d’un livre jeunesse éponyme, on comprend bien vite que contrairement à ce qui a été imaginé par le scénariste Justin Malen, ce genre de journée a surtout pour but de partager de beaux moments complices en famille sans que cela ne parte dans les dérives auxquelles les parents veulent justement pallier. Le principe de base n’est pas mauvais mais c’est plutôt dont il est traité que le métrage finit par nous exaspérer. Court et plutôt bien amené, le film de Miguel Arteta pêche essentiellement par son manque de sobriété, ses dialogues dignes des plus mauvais téléfilms et son incapacité à faire le tri dans la multitude d’idées que son scénario veut nous présenter. Adapté du roman pour enfants « Yes day » de Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld, le long-métrage d’une petite heure trente part d’une jolie intention mais s’enlise dans une comédie too much peu drôle et parfois même horripilante tant elle est poussée à l’extrême. Si la version française gâche encore plus la vision du film, la version originale parvient à limiter légèrement la casse… provoquée par les gags aussi démesurés qu’un éléphant qui tenterait de traverser un magasin de porcelaine. Il faut reconnaître que la bande annonce elle-même nous avait, semble-t-il, déjà montré tout le « potentiel » limité de son idée. Mais découvrir le film sur la durée ne nous permet pas de trouver quelques éléments à sauver, pas même son casting a priori bien choisi mais probablement mal dirigé. Nous ne l’avions plus vu sur grand écran depuis « Love, Simon » en 2018. Jennifer Garner, elle-même mère de trois enfants, s’investit dans cette comédie WTF avec beaucoup de conviction mais ne parvient pas à sauver le film du naufrage… au même titre que Edgar Ramirez qui paraît aussi dépassé dans son rôle que celui du père de famille qu’il est sensé incarner. Les trois enfants sont plus spontanés (notamment la jeune Everly Carganilla) mais le film se concentrant essentiellement sur le personnage de la mère devenue psychorigide au fil des années, il est difficile pour eux de tirer véritablement leur épingle du jeu. Et que dire des personnages secondaires ? Tous plus caricaturaux et énervants les uns que les autres, ils desservent totalement le métrage qui n’avait pas besoin de tels ad on tant il se suffisait à lui-même pour foncer dans le mur en mousse des comédies US dispensables. Pour faire bref, ce « Yes Day » s’adressera probablement aux plus jeunes qui, comme « Alexander et sa journée affreuse » tolèreront mieux que les adultes le surjeu et l’inconsistance du film de Miguel Arteta. Pour nous, c’est comme la barbe à papa proposée par la jeune Katie : non merci.

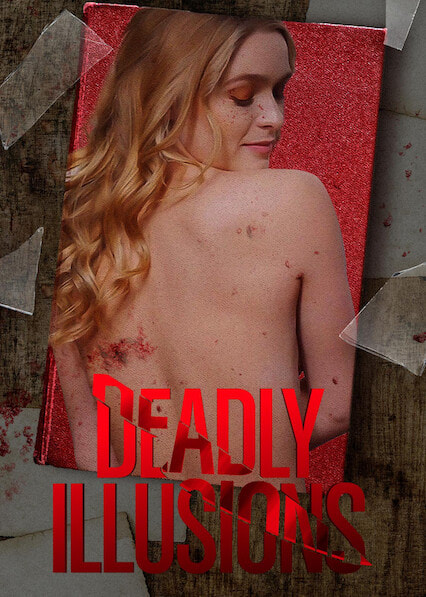

Populaire auprès de ses abonnés, le film s’est vite glissé dans le top 10 des films les plus regardés mais certainement pas dans celui des films de qualité. Il faut bien l’avouer, ce téléfilm faussement inventif et tendu est loin de satisfaire une potentielle curiosité. Bourré de clichés, mal interprété, réalisé comme un mauvais épisode de série télé, « Deadly Illusions » ne parvient pas à tenir sur la longueur ni à s’améliorer tant son intrigue est totalement obsolète et téléphonée. Kristin Davis (que les fans de « Melrose Place » et « Sex and the city » seront peut-être heureux de retrouver) est d’une affligeante inconstante, jouant trop souvent la carte du surjeu et ne parvenant pas à sortir du carcan dans lequel elle s’emprisonne durant un peu moins de deux longues heures interminables et peu captivantes. Ses partenaires du moment, Greer Grammer et Dermot Mulroney ne parvenant pas à faire mieux et rendant gênantes certaines scènes que l’on croirait jouées par des débutants. Ni original, ni passionnant, ni haletant et encore moins convaincant, « Deadly Illusions » est très clairement le film dispensable du moment, un enchaînement de fausses bonnes idées qui ne se confirment par une mise en scène, une interprétation et une écriture qui nous paraissent on ne peut plus bâclées.

Avis : Teen movie féministe de plutôt bonne facture, « Moxie » pourrait susciter quelques réactions auprès des jeunes et leurs parents après un visionnage offert par la plateforme VOD Netflix. Plus profond qu’il n’y parait, le discours tenu par l’humoriste et actrice Amy Poehler dans sa nouvelle réalisation est l’occasion idéale d’interroger notre société actuelle sur bien des aspects : harcèlement, sexisme, viol, liberté de parole, discrimination sont ainsi au centre d’un long-métrage plutôt maîtrisé. En dénonçant l’inégalité des sexes derrière un ton léger mais aussi plus dramatique qu’attendu, « Moxie » prend certes parti pour la jeunesse et les femmes en général, mais le fait habilement et sans trop de manichéisme. En s’adressant directement aux adolescents, génération chouchoutée en mal de vivre, une frange importante de notre société qui n’a pas toujours su trouver les armes pour se faire entendre et se faire respecter, Amy Poehler tente de montrer que rien n’a véritablement changé depuis mai 68 (n’avons-nous d’ailleurs pas régressé ?) et que l’engagement n’est pas réservé aux lanceurs d’alerte et aux défenseurs du mouvement #metoo, il peut être partout ! « Entre agacer et agresser, il n’y a qu’un pas » Employant les canaux les plus utilisés par les générations Z et Alpha (parmi lesquels Netflix et les réseaux sociaux) « Moxie » parvient à imposer son discours sans trop d’encombre, dans un métrage maîtrisé tant au niveau de son interprétation et son format que dans ses dialogues et son rythme soutenu. Très vite, les clichés et la course à la popularité font place à une mise en lumière des préoccupations de nos adolescents, à savoir la difficulté d’assumer ses choix, sa personnalité alors qu’ils sont sans cesse brimés, peu entendus ou jugés par leurs pairs. Si les adultes ne sont pas épargnés (on en veut pour preuve la dénonciation du manque de réaction de la part de la direction du lycée face au harcèlement moral et sexuel), le cœur du sujet se situe bien dans les couloirs et la vie intime des collégien(ne)s en manque de repères et biberonnés aux clichés qui ont la dent dure depuis de nombreuses années. Aussi, lorsqu’un magazine/fanzine vient libérer la parole et bousculer les rangs, nombreuses sont les jeunes filles (et autres sympathisants) à mettre un mouvement en marche et faire entendre le cri et le SOS d’adolescentes en détresse. Grâce à ses profils bien étudiés et l’attachement que l’on porte à ses personnages de premier et second plans, « Moxie » parvient à créer le lien entre les spectateurs de tous âges et les réalités dénoncées. Peu jugeant, le point de vue proposé par Amy Poelher se veut « réaliste » et non défaitiste, pluriel et progressiste. L’homosexualité, le racisme, le sexisme, le patriarcat et le harcèlement sont taclés de façon presqu’élégante, rendant le film agréable à suivre, à l’instar d’autres teen movies engagés comme « Eight grade », « The hate u give », « Lady Bird », « 1 :54 » ou encore « Booksmart ». En optant pour un casting hétéroclite dans lequel on retrouve notamment Hadley Robinson (l’héroïne que l’on a découvert dans « Little women » ou récemment dans « I'm Thinking of Ending Things » également sorti sur Netflix), Alycia Pascual-Peña (Aisha Garcia dans la nouvelle version de « Sauvez par le Gong »), Lauren Tsai (qui a participé à l’émission de télé réalité « Terrace House: Aloha State »), Nico Hiraga (« Booksmart ») ou encore Patrick Schwarzenegger (le fils de), « Moxie » risque bien de faire mouche auprès de son jeune public friand d’intrigues se déroulant sur les campus des lycées.

Tombé pour (et avec) elle Plutôt bien écrit dans ses dialogues, le métrage inspiré des comédies romantiques qui ont marqué la génération 90’s, nous entraîne ainsi dans la vie de Adri(an), un joli blondinet qui se laisse séduire par une parfaite inconnue un soir de guindaille (quel bonheur de revoir de telles scènes à défaut de les vivre) dont il ne sait rien si ce n’est son prénom : Carla. Tombé fou amoureux, il ne parvient pas à oublier sa belle, ni la folle épopée éphémère qu’il a partagée. Alors, quand il se rend compte que son crush réside dans une maison médicale qui gère la santé mentale de nombreux patients, notre jeune homme usera d’un stratagème à double-tranchant pour intégrer les lieux et retrouver celle qui occupe toutes ses pensées… Et c’est là que l’on comprend pourquoi « Fou de toi » est une traduction très approximative du « Fou pour elle » utilisé dans la langue de Cervantès… En résumant l’intrigue dans ces quelques lignes (on ne spoile rien, tout est déjà repris dans la bande annonce et dans son résumé officiel), on comprend bien vite que tout est dit et que les surprises ne seront pas de mises dans le long-métrage de Dani de la Orden. Si nos deux protagonistes (interprétés par Susana Abaitua et Álvaro Cervantes) ont beaucoup de charme et entrent en adéquation avec leur rôle respectif, c’est auprès des personnages secondaires que la magie opère, des profils intéressants et attachants que l’on rencontrera ponctuellement avec bienveillance et tendresse, un petit groupe de « désaxés » qui font leur révolution de l’intérieur et se réfugient dans leur monde de façon on ne peut plus touchante. La mise en scène classique fonctionne sans se démarquer du genre mais il faut bien l’admettre, « Fou de toi » sera tout de même vite vu, vite oublié. Rappelant un genre qui se « renouvelle » ces dernières années et reprenant les codes de toutes ces romcoms que certains ont pu aimer, « Loco por ella » saura probablement satisfaire un large public peu exigent et ravir les fans de comédies romantiques.

Alpiniste, Aventurier et auteurs de nombreux ouvrages, l’anglais intrépide a gagné en notoriété grâce à son émission « Man vs Wild » (« Seul face à la nature » dans la langue de Molière) diffusée dans de nombreux pays du monde. Pas étonnant dès lors que l’aventurier ait accepté de se prêter au jeu des métrages interactifs « You vs Wild » où les spectateurs décident du destin de son héros téméraire. Durant une bonne heure, nous allons ainsi, manette ou télécommande en main, sceller le destin de ce Bear Grylls qui n’a peur de rien. Parachuté en pleine steppe, notre animateur et acteur vedette va, cette fois, devoir accomplir trois missions : sauver un babouin, capturé un lion et rétablir l’électricité de la réserve d’où se sont échappés nos animaux recherchés. Mais le temps presse et chaque décision peut conduire à la réussite ou à l’échec de chacune des expéditions. Muni de cordes, de fusées de détresse et de bonnes astuces pour survivre en terrain hostile, nous partons sur les traces de Bear Grylls et de ses compagnons de route. Facile ? Pas tant que cela. Si les deux premières missions ont été menées sans trop d’encombres (l’ordre de vos quêtes changera selon vos propres choix), celle qui consistait à capturer le lion affamé nous a semblé plus plus compliquée. Qu’à cela ne tienne, la quatrième mission subsidiaire terminée, l’algorithme du film nous invitera à rejouer les scènes dans lesquelles nous avons lamentablement échoué pour finir le mission sauvetage sans être frustrés. Mini « Carnet du bourlingueur » dans lequel nous apprenons quelques astuces plutôt logiques, « You vs Wild », le film, est un sympathique moment à passer en famille, un métrage original qui brisera intelligemment le quatrième mur et emmènera petits et grands dans une jolie aventure. Si on lui préfère nettement « Black Mirror : Bandersnatch » sorti il y a plus de deux ans, cette expérience écologiste et interactive remplit le contrat sans trop de souci (si ce n’est celui de « rejouer » une partie de l’histoire dont l’issue n’était pas celle attendue) et nous a presque donné l’envie de nous plonger dans la première saison passée en dehors de nos radars, une série de huit courts épisodes sortis il y a un an dans lesquels Bear Grylls doit tantôt affronter la jungle, le froid des Alpes suisses ou récolter du venin, rien que ça !

« Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire » Mickey 3D Toute bonne proposition de Space opéra se doit de contextualiser son propos et on vous rassure tout de suite, c’est le cas ici ! Nous sommes en 2092 et la Terre n’est plus celle que nous connaissons. L’empreinte des humains l’a rendue irrespirable et seuls les plus nantis ont pu se rendre en orbite autour d’elle dans un havre de paix où la vie s’écoule paisiblement. Les autres n’ont d’autre choix que de travailler sans relâche dans un milieu désormais hostile pour survivre. Au milieu de ce drame humain et écologique, une équipe de ferrailleurs asiatiques survit à bord du « Victory » en revendant les débris tels que les satellites et autres petites navettes laissées à l’abandon dans ce qui est un véritable dépotoir spatial. Chacun des membres de l’équipage est motivé par le gain, mais pour des raisons très différentes. Aussi, le développement de ces personnages givrés n’a pas été négligé ! Beaucoup d’humour et de loufoquerie sont à trouver dans le film de Sung-hee Jo qui s’approprie d’ailleurs fort bien les codes du manga pour nous proposer un film qui, de par ses nombreux aspects, pourrait parler aux amateurs de « Cowboy Bebop ». Voyageant entre la Terre et Mars, le joyeux équipage se retrouve confronté à un évènement inattendu, la rencontre d’une petite fille de sept ans (pas comme les autres puisqu’elle est un robot) recherchée par les forces de l’ordre pour sa dangerosité. Ce chamboulement est vécu, dans un premier temps, dans la crainte par l’équipage qui y verra un moyen de s’enrichir ! Forcément, nous ne dévoilerons pas ici les enjeux de l’intrigue, mais les mésaventures de l’équipage est très plaisante à suivre. Jamais nous ne ressentons les 2h17 de ce film au rythme parfaitement calibré ! Quand la brise vient du soleil levant… Parfois frénétique dans son action constante, sans pour autant être déstabilisante pour le spectateur, « Space Sweepers » peut compter sur une réalisation sans faille dopée aux effets spéciaux colossaux ! Ces derniers apportent un souffle épique à cette épopée et émerveillerait les rétines les plus blasées ! C’est beau, ça vit et nous sommes conquis ! Aussi, le plaisir coupable que nous ressentons devant nos écrans est inextricablement lié au formidable casting ! Outre le héros, écorché par la vie et interprété par le convaincant Joong-ki Song, le film se targue de compter de solides acteurs. Tae-ri Kim (Mademoiselle) est parfaite dans le rôle de la capitaine du vaisseau et Seon-kyu Jin est parfait dans le rôle du machiniste expert en combats musclés ! Même la petite fille- Ye-Rin Park-, du haut de ses sept ans, procure de belles émotions en apportant la candeur due à son jeune âge. Le grand méchant, dont Richard Armitage (Castlevania, Le Hobbit) prête ses traits, est une petite déception tant ses motivations -bien qu’expliquées- sont minces et pas forcément cohérentes avec le passé du personnage. Si l’univers parait aussi cohérent, c’est parce que de nombreuses nationalités se côtoient dans leurs langues respectives. Bien sûr, tous disposent d’un traducteur pour se comprendre. Cette richesse est absolument à vivre en VO afin d’entendre du coréen, de l’anglais et même quelques phrases en français ! D’ailleurs, il est drôle de constater que ce film à (très grand) spectacle véhicule une critique écologique justifiée sur la manière dont l’espèce humaine se comporte. Véritable souffle de fraicheur dans le domaine de la science fiction, ce « Space Sweepers » est une très agréable surprise. D’une très belle facture technique, le film est porté par des comédiens formant une bien belle équipe de balayeurs de l’espace ! Drôle et présentant des accents écologiques bienvenus, le rythme du film ne faiblit jamais jusqu’à sa conclusion détonante !

S’appuyant sur les codes chers au western et y parsemant de jolis brins d’humanité, le dernier long-métrage du réalisateur britannique est non seulement éblouissant par sa photographie, ses cadres et la splendeur des étendues arides, sauvages et désertiques traversées par un tandem attachant, mais l’est aussi par son interprétation et sa mise en scène où tension et altruisme se côtoient dans un monde en mouvement et rempli de dangers. Mon nom est Cigale Des années avant l’arrivée des « infos » dans les salles de cinéma, l’ouverture sur le monde se faisait au travers des séances de lecture où des voyageurs lettrés reprenaient le rôle de crieur public et permettaient aux habitants des quatre coins du pays de connaître les faits divers et autres avancées locales ou nationales contre quelques piécettes d’argent durement gagnées. En cela, le titre original « News of the world » révélait tout le sel du métier de notre héros du jour, le Capitaine Jefferson Kyle Kidd, vétéran de guerres qui l’ont profondément marqué et emmené sur les routes interminables des états confédérés, l’occasion de voir le monde nouveau à travers un regard qui se porte sur différents horizons. Inscrite dans le début des années 1870, l’histoire personnelle de notre Capitaine Kidd va prendre un nouveau tournant lorsqu’au détour d’un chemin sablonneux, le lecteur pacifiste va rencontrer la toute jeune Johanna, petite fille à la peau pâle, abandonnée des siens et témoin de rares violences. Commence alors une longue route qui emmènera ce duo improbable mais attendrissant sur 600 Km de traces traversant les grandes plaines arides et dures, à l’image du visage fermé de cette gamine qui ne demande qu’à être apprivoisée. Relativement convenu dans sa trame générale, « La mission » puise son énergie dans le jeu à nouveau incroyable de la petite Helena Zengel (découverte dans ce film coup de cœur « Benni – System crasher » où elle crevait déjà l’écran du haut de ses … 9 ans !) et la bonté désormais coutumière d’un Tom Hanks qu’on aime retrouver dans ce genre de rôle si bien dessiné. Evoquant furtivement les troubles de l’époque avec intelligence (l’abolition, la difficile consolidation de l’Union nationale, la déshumanisation des Indiens et la violence des exploitations de certaines régions) est aussi une magnifique illustration de l’acculturation, de la construction de repères et de l’importance de se rattacher à quelques reliques d’une vie passée pour ne pas totalement s’oublier. Qu’il s’agisse de celles de Jefferson ou de la jeune Johanna, les traces des souvenirs ne cessent de les hanter et l’apprivoisement de l’un et de l’autre permettra de reconstruire un avenir, que l’on espère lumineux, sur les ruines d’une violence dont ils ont été témoins, lumière qui donne un rare éclat à nos écrans, sublimant chaque scène, chaque décor traversé dans une photographie qui se fige dans notre mémoire cinéphile et éblouit le scénario équilibré d’un Luke Davies (« Lion », « My beautiful boy ») au sommet de son talent. La tension palpable et la réalisation sans faille de Paul Greengrass, le duo complémentaire formé par le chevronné Tom Hanks et la toute jeune Helena Zengel (qui se met à son niveau et n’est jamais effacée), la rudesse de la (sur)vie d’une nation en construction et la profonde humanité née de la crainte et la protection font de « La mission » une fascinante relecture du genre western moins sombre (et pourtant violente), teintée d’empathie mais surtout d’espoir.

D’une tristesse inouïe, violent verbalement mais magnifiquement réalisé par un Sam Levinson qui révèle tout son potentiel et l’immense talent de ses deux comédiens qui crèvent l’écran, « Malcolm et Marie » est un drame intime et bouleversant dont on sort éprouvés mais admiratifs d’une maîtrise si rare sur nos (petits et moyens) écrans. L’histoire se résume très facilement mais sa complexité rend probablement l’exercice final peu évident. Au retour d’une avant-première qui a permis à Malcolm de dévoiler son premier long métrage, un couple ordinaire se voit pousser dans ses retranchements à la suite d’un déferlement de reproches et de non-dits, les contraignant à slalomer entre les démonstrations d’amour et de haine tout au long d’une nuit éprouvante et bien mouvementée. Qualifié de futur Barry Jenkins ou de nouveau Spike Lee, Malcolm est aussi enivré par l’alcool et l’accueil qui lui a été réservé qu’énervé par l’interprétation donnée par des critiques cherchent à tout prix à se (et le) démarquer. Mais quelle place laisse-t-il à Marie dans ce virage qu’a pris sa vie dernièrement ? Quels lendemains attendent ces amoureux qui ont parfois oublié l’existence de l’autre et omis de communiquer sur ce qui les rend unit ou divisé ? Ego trip particulièrement bien amené « Malcolm et Marie » est un film verbeux mais pas dans le sens péjoratif du terme, que du contraire. Audacieux, le film de Sam Levinson est éprouvant, bluffant, glaçant, suscite une palette d’émotions et enclenche l’ascenseur émotionnel en permanence, se calquant sur l’amour et la haine que se porte ce couple dont on ne sait pas vraiment ce qu’il partage véritablement. La photographie de Marcelle Rey qui sublime la mise en scène et le jeu de ses deux incroyables acteurs, la lumière qui transcende un sujet et des scènes réglées minutieusement sur la joute verbale qui se joue à l’écran font de « Malcolm et Marie » un plaisir cinématographique certain, admirablement magnifié par la pellicule utilisée, un métrage nostalgique ancré dans une dure réalité. Je t’aime moi non plus Presqu’intemporel (seuls quelques utilisations de smartphone et noms de contemporains évoqués situent l’action dans notre présent proche), le film manie habilement la caméra et les mots, les espaces et les temps, nous offrant une théâtralité presque parfaite de laquelle nous sommes les spectateurs médusés. Glamour dans la forme, violent dans le fond, « Malcolm et Marie » est un huis-clos comme on en fait peu, un métrage qui marque par les blessures faites à l’âme de ses héros (et font peut-être raisonner les nôtres), révèle leurs propres détresses passées, leurs frustrations ou leurs addictions, leur manque de communication, leur besoin de briller, d’être reconnus mais aussi brisés pour avoir été incompris ou oubliés. Film à tiroirs dans lequel on trouve de multiples sujets toujours très actuels, le métrage radical de Sam Levinson ne laisse aucun temps mort, nous prend à témoins des mots jetés à la figure de ses héros dans l’enfilade de pièces où nous nous sommes immiscés, tantôt proches des visages séduits et relâchés, tantôt tenus à distance d’une bataille qui ne semblera jamais se terminer et déclenchée par un « simple » remerciement oublié. Tourné en deux semaines seulement durant la pandémie qui a mis à mal bon nombre de projets cinématographiques, « Malcolm et Marie » n’a pas seulement eu la chance de naître et aboutir dans une période troublée. Il a aussi permis à son réalisateur d’évoquer des sujets chers à sa propre expérience de vie et de nous questionner sur l’importance de l’ « autre », de la place de chacun dans un couple, de l’oubli de l’un pour l’épanouissement de l’autre en nous bousculant sans cesse et dans une intelligence scénaristique rare qui relève du sans faute. Mais ce n’est pas tout ! « Être noir ne rend pas tout politique » Cette phrase, Malcolm la prononce comme un constat qui claque, renvoie à ce besoin de tout politiser, de trouver un sens dans des métrages qui ne sont parfois que des tranches de vie intelligemment présentées et qualifiées de film racial par des journalistes blancs qui intellectualisent tout pour se rassurer et légitimer leur appartenance à un milieu controversé. Embrumé par le succès et l’alcool, Malcolm se fait le porte-parole de ces réalisateurs afro-américains parfois incompris, parfois portés aux nues, quelques fois taclés par les cultural studies ou au contraire, qualifiés de porte étendard d’une cause qui les dépasse ou n’a jamais été envisagée. Questionnant l’égo, la flagornerie, le succès, l’inspiration et la portée d’une réalisation, « Malcolm et Marie » est un film de cinéma sur le cinéma, un métrage que l’on aurait tant voulu voir sur une grande toile pour faire vibrer un peu plus encore le fond de nos âmes et apprécier la splendeur de sa réalisation si maîtrisée.

|