Comment inscrire dans un métrage de moins d’une heure trente les différentes histoires et anecdotes confiées par Adrien dans un petit roman grinçant et diablement efficace ? Si le défi était de taille, on peut déjà écrire que Laurent Tirard s’en sort avec les honneurs et notamment grâce à l’excellente interprétation de Benjamin Lavernhe (« Pong » dans « Mon inconnue ») et les étonnantes prouesses techniques de toute l’équipe. Dans la tête d’Adrien Adrien est ce qu’on appellerait un gentil foireux. Celui que ses collègues appellent Aurélien a une petite vie ordinaire ponctuées de jolies rencontres amicales et amoureuses mais aussi de fabuleuses foirades dont on se délecte dans l’écriture de FabCaro. Maladroit ou malchanceux, le jeune homme n’a cessé d’accumuler les déconvenues, les gênes, les bourdes, le rendant tantôt attachant, tantôt agaçant. Mais ce qui préoccupe le plus Adrien au moment où nous le rencontrons, c’est l’absence de réponse au message envoyé à Sonia quelques heures avant le traditionnel dîner de famille durant lequel il ne va cesser de se torturer. Echafaudant des plans dans sa tête, le jeune homme n’est pas totalement de la fête et lorsque son futur beau frère lui demande de réaliser un discours de mariage pour faire plaisir à sa sœur, c’est le coup de poignard ultime : que va-t-il pouvoir raconter et dire dans son discours alors qu’il est lui-même dans une impasse amoureuse sans issue ? Le décor planté, Laurent Tirard peut s’amuser dans une réalisation ultra soignée où le spectateur est en permanence convié. Brisant en permanence le quatrième mur, le réalisateur de « Un homme à la hauteur », « Le Petit Nicolas », « Molière » ou encore « Astérix et Obélix : Au service de sa majesté » parvient avec aisance à traduire les émotions et questionnements de son héros dans des monologues face caméra ultra appréciables. Car sa mise en scène est sans conteste l’une des forces majeures de film : donnant un rythme énergique à un écrit difficilement adaptable sur grand écran, les différents points de vue, apartés, mises en situation permettent non seulement de cerner la personnalité d’Adrien mais aussi celles des membres de sa famille assis autour d’une table recouverte d’une toile cirée. Aussi saccadée que celle du roman, la dynamique permet de ne pas lasser, de se faire surprendre, de s’amuser et de vivre pleinement la vie d’un personnage principal qu’on a l’impression d’avoir déjà côtoyé. Si quelques effets tombent à plat par manque d’installation ou d’explication (l’anecdote de l’auto-stoppeur, la chanson de Claude Barzotti, la fuite dans les toilettes ou dans la rue) et que d’autres sont créées de toutes pièces pour les besoins du film, l’ensemble est hautement appréciable et très agréable à suivre. Benjamin Lavernhe se révèle un peu plus encore dans cette comédie fantaisiste et renforce les situations comiques par ses mimiques, incarne à merveille cet Adrien dont on a esquissé les traits lors de notre lecture et prend toute la lumière d’un film où chaque comédien s’est donné sans compter. Il est d’ailleurs bon de noter que l’exercice de style est loin d’être une facilité car les différents comédiens en place dans les scènes de repas n’ont jamais bénéficié d’un montage particulier. Tout a été tourné en live et simultané, les dialogues se sont superposés pour obtenir ce rendu bien plus difficile à mettre en place que supposé. Fidèle au roman d’origine et jouissive, la comédie de Laurent Tirard est une belle réussite. On regrette bien sûr quelques petits oublis (parmi lesquels la scène de la FNAC qui nous avait tant fait rire dans le récit) et quelques longueurs mais on apprécie le choix narratif et l’angle choisis, le nouveau montage fait de cette vie anodine et la fraîcheur qui se dégage de ce métrage hautement recommandable. Un pari réussi qui vous donnera peut-être l’envie de (re)découvrir l’œuvre de FabCaro, auteur de romans et bande dessinée français mordant et formidablement ancré dans notre époque.

0 Commentaires

Contant la vengeance de la badass Cassie, serveuse dans un café le jour, justicière sans peur et sans reproche, sans masque ni cape la nuit, l’histoire d’Emerald Fennell (scénariste de la série déjantée « Killing Eve ») est agrémenté de dialogues aiguisés, répliques acérées et scènes (parfois violentes) truculentes que l’on prend un réel plaisir à savourer. S’il est difficile de parler du film sans en révéler son intrigue ou divulgâcher une partie de ses enjeux, on ne peut néanmoins qu’applaudir son sens du rythme, sa réalisation implacable, sa mise en scène et sa dynamique plus que prometteuse. La vengeance d'une (atomic) blonde Pop et déjanté, « Promising young woman » est accompagné d’une sublime bande annonce originale parfaitement calibrée pour son histoire exponentielle dans laquelle se révèle le double visage de notre attachante héroïne. Clairement inscrit dans l’ère post #Metoo ou #Balancetonporc, le film de Emerald Fennell est mordant, piquant et non-clivant. Séduisant un large public multi-genre, « Promising young woman » tacle gentiment une frange de la population masculine sans tomber dans le manichéisme, les clichés ou les accusations féministes radicalistes. Carey Mulligan (« Wildlife », « Drive ») est parfaite dans son rôle de jeune femme vengeresse et nous surprend de bout en bout. Traquant les violeurs et les abuseurs, elle nous emmène dans une histoire « girl power » aux multiples rebondissements, effets de surprise et punchlines mémorables.

Dans « Sous les étoiles de Paris », le réalisateur propose une carte postale à la fois sombre et lumineuse dans laquelle errent des solitudes, des hommes, des femmes et des enfants que la vie a mis au ban d’une société trop occupée à courir que pour les regarder. Midnight in Paris Sur les quais de Seine et dans les escaliers de Montmartre, sur les bords du canal Saint Martin ou les rues animées de Pigalle, Christine accélère le pas à la recherche du petit Suli qui a surgi dans sa vie sans crier gare un soir d’hiver mémorable. Croisant la route de migrants ou des SDF insolents, d’une vieille prostituée du bois de Vincennes ou d’autres sans-abris abandonnés, Christine nous donne à voir un monde qui s’efface, s’isole, se referme sur lui-même en attendant une main tendue, une considération ou une aide inattendue. On vagabonde à ses côtés dans un Paris calme et peu peuplé où le calme de la nuit n’est perturbé que par une rame de métro qui passe à côté de l’abri de fortune dans lequel elle a installé ses quartiers. Rude, le film de Claus Drexel prend pourtant un tout autre tournant lorsque notre sans-abri solitaire rencontre un jeune burkinabé, un petit garçon perdu qui, sans le vouloir, va redonner foi dans l’humanité que Christine avait perdue depuis quelques années, lui conférer une raison de vivre, d’aller de l’avant et d’évoluer au grand jour, ce qu’elle semblait jusqu’ici s’être refusé. Explosant son mode de vie, la contraignant à revoir ses priorités, le jeune Suli (taiseux Mahamadou Yaffa) va contraindre Christine à sortir de sa réserve et donner un peu de vie dans son quotidien morne, triste et dépeuplé. La voix éraillée, le corps vouté et la démarche instable, Catherine Frot porte toute la misère de son personnage sur ses épaules sans jamais tomber dans la démonstration ou dans l’excès et incarne les guides dans ce Paris si joliment filmé lorsque l’on quitte les bas-fonds dans lesquels de nombreux groupes de déchus évoluent sans plus rien attendre de notre société. Conte politique et social, « Sous les étoiles de Paris » a le mérite de donner une place à ceux qui n’en ont plus, de dépeindre la difficulté des sans-abris dans une ville Lumière où marche ou crève n’a jamais été autant d’actualité. Ne versant jamais dans le misérabilisme et rarement dans la caricature, le film de Claus Drexel offre à Catherine Frot un rôle que l’on n’est pas près d’oublier et prête à réfléchir sur les conditions de nos concitoyens tout en faisant preuve d’une belle humanité.

Avis : Aux manettes de ce film déjanté, nous trouvons en toute logique un trio qui a pas mal de points communs. Tout d’abord, le réalisateur russe Illya Naishuller (« Hardcore Henry », c’est lui) est plutôt à son aise dans le cinéma d’action. Pour ce qui est de Derek Kolstad, on lui doit notamment la saga des John Wick et sera bientôt le showrunner du spin off consacré au Continental. Quant au troisième larron, David Leitch, il aime placer ses deniers dans des films qui dépotent et qui ne se prennent pas trop au sérieux (« John Wick », « Deadpool 2 » et « Atomic Blonde »). Et ça tombe plutôt bien car ensemble, ils nous livrent un film décomplexé aux scènes d’action énoooormes et porté par Bob Odenkirk (« Better Call Saul »), qu’on aime voir dans des projets aussi atypiques ! Mais pourquoi est-il si méchant ? Parce que ! Bien sûr, tout le sel du film consiste à voir le point de bascule d’un père de famille « rangé » qui verra son quotidien chamboulé par un cambriolage. Mais surtout, le regard de sa famille et de ses amis quant à son inaction face au danger. En cela, le début du film est amusant et on prend un réel plaisir à suivre les mésaventures d’Hutch Mansell (très convaincant Bob Odenkirk). La réalisation est soignée et respecte le ton du film et ses variations. Toujours posée, la caméra suit la lassitude du personnage principal mais aussi le déluge de violence provoqué par celui-ci sans jamais perdre en lisibilité. Pourtant, très vite, nous avons l’impression d’avoir fait le tour de cette proposition de cinéma et bien que le film reste plaisant, on commence à trouver le temps un peu long… Heureusement, des visages connus participent à cette aventure à l’image de Michael Ironside et surtout du père du héros, le génial Christopher Lloyd. D’ailleurs, notre plaisir coupable viendra précisément de l’implication de ce papa vieillissant pour aider son fils ! Gunfights hilarantes en vue ! Mais à part ces quelques scènes de combats rondement menées, on a tout de même la fâcheuse impression, d’avoir fait vu qui nous est donné à voir… « Nobody » reste un spectacle plaisant et pêchu (à voir en VO) qui doit beaucoup à ses acteurs et son côté totalement décomplexé et parfaitement assumé mais ne mérite peut-être pas le détour par la case ciné.

Entre nostalgie et démonstration Moins subtil est plus démonstratif, « Sans un bruit 2 » transforme un film d’auteur suggestif et maîtrisé en un blockbuster plus classique mais toujours très bien calibré. Si l’on admire toujours l’incroyable casting originel totalement impliqué (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) et sommes scotchés à notre fauteuil dès que l’un d’entre eux se met en danger, on regrette la surenchère de scènes stressantes (et de musique) où se dévoilent les créatures aux dents acérées. Si cette suite directe à "Sans un bruit" continue à jouer la carte de l’entraide, de l’unité familiale et de la survie dans un monde mis à l’arrêt depuis que de drôles d’extraterrestres aveugles ont débarqué, les enjeux sont, cette fois, beaucoup plus appuyés et et finissent pas rendre une idée originale plus conventionnelle ou tournée vers un public que l’on veut clairement impressionner. Sa mise en scène très maîtrisée ainsi que la qualité de sa photographie et de ses cadrages révèlent à merveille l’univers dans lequel nous avons déjà évolué, la nostalgie ressurgit habillement pour établir le lien avec les événements passés mais « Sans un bruit 2 » n’est plus totalement dans la veine de ce que l’on avait jadis beaucoup apprécié. Son prequel efficace plante le décor de cette suite (tout en introduisant un des personnages externes au précédent casting- coucou Cillian Murphy) et suggère dès ses premières minutes que John Krasinski versera davantage dans le divertissement grand public au détriment de cette empreinte appréciable qui avait renouvelé le genre. Utilisant les mêmes procédés (on pense notamment à la présentation d’intrigues parallèles ou aux grandes caractéristiques héroïques transférées, trop logiquement et simplement, sur les enfants de Lee), John Krasinski avance sans grand risque dans un deuxième opus d’une histoire que l’on aimerait voir se clôturer et semble installer peu à peu son troisième volet en puisant çà et là dans des processus (et facilités) scénaristiques que l’on a déjà pu voir dans d’autres films/séries post-apocalyptiques. Appréciable mais néanmoins un tantinet décevante, cette suite en mode roller-coster pousse davantage le curseur de la tension et réduit celui du suspense, donnant un nouveau rythme (accéléré) à la destinée de la famille Abbott qui connait à présent son plus grand ennemi et les moyens de s’en défaire. La surprise et le huis clos en moins, « Sans un bruit 2 » reste néanmoins un survival d’épouvante moins silencieux, intense et efficace dans lequel la jeune génération prend toute sa place pour sauver un monde hostile aux diverses menaces, des personnages plus lisses portés par les impeccables Millicent Simmonds et Noah Jupe dont on suivra les futures traces.

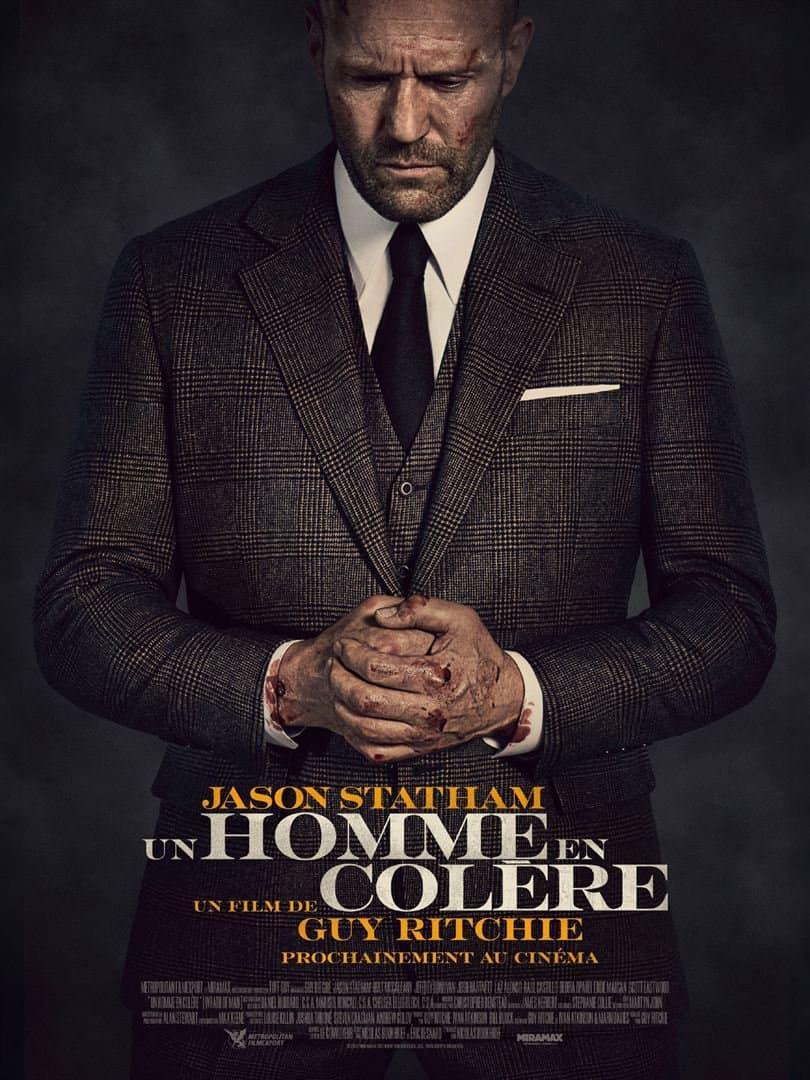

Aujourd’hui, le réalisateur nous revient avec panache dans une nouvelle adaptation du film « le Convoyeur », sorti en 2004 et réalisé par Nicolas Boukhrief. La cuvée qui nous intéresse aujourd’hui et très justement intitulée « Un homme en colère » puisqu’il s’agit d’un film nerveux porté par l’excellent Jason Statham. C’est qui le patron ? C’est la troisième fois que Guy Ritchie s’attèle avec plus ou moins de succès aux remakes. Après le film « A la dérive » (2002) qui n’a su rencontrer la faveur du public (ni des critiques d’ailleurs...), le réalisateur a su cartonner avec la licence de Disney et son film « Aladdin » a rapporté plus d’un milliard de dollars de recettes. Avec « Un homme en colère », le réalisateur s’attaque au film d’action où un groupe de braqueurs échafaude des plans complexes pour dévaliser des fourgons transportant des millions de dollars. Mais bien évidemment, dans l’un de ces fourgons se trouve H (percutant Jason Statham) qui ne va pas rendre la vie facile à ces voleurs. Malgré la simplicité du résumé de l’intrigue, le film offre de vraies surprises, retournement de situation et autres « twists » bienvenus qui tiennent en haleine le spectateur jusqu’à un dénouement certes attendu mais jouissif ! Mais surtout, le réalisateur parvient à varier les points de vue pour faciliter la compréhension nécessaire à une intrigue pas si simpliste que cela. Néanmoins, moins complexe que d’ordinaire, le métrage est avant tout extrêmement précis dans la minutie apportée et impactant dans ses scènes d’action. Tout dans la sublime réalisation confère à l’ensemble un côté chirurgical et cette mécanique de précision captive autant qu’elle fascine. Cette maitrise visuelle est par ailleurs présente dès les premiers instants avec un générique d’ouverture magnifique porté par une bande son prodigieuse ! A ce titre, Christopher Benstead livre ici une musique à la fois impactante et très belle qui mettra vos nerfs à rude épreuve en magnifiant le spectacle proposé. Bien que déjà vu à travers les films de braquages qui constituent presque un genre en soi, « Un homme en colère » se détache aisément des propositions habituelles par son rythme constant, l’intelligence de sa réalisation et son intrigue ! Et, à ce stade, nous n’avons pas encore vraiment parlé du casting ! L’étoffe des héros Film hommage au cinéma des années 90’, « Un homme en colère » se veut également être un film collectif proposant une galerie de fortes personnalités. Et le plus beau, c’est que le réalisateur prend le temps de nous donner à voir les nombreuses interactions entre les protagonistes présentés à l’écran. Le temps d’un film, nous sommes conducteurs de fourgon chargés de la sécurité des précieux contenus. Les personnages à l’écran plaisantent, se disputent ou se livrent un peu sur leurs vies et le temps accordé à ses échangent favorisent ce sentiment agréable de faire partie de la fratrie. Bien sûr, Jason Statham possède le premier rôle et délivre un jeu épuré sans forcer son jeu (et c’est tant mieux), mais les autres acteurs apportent beaucoup également ! Quel plaisir de retrouver à l’écran Josh Hartnett et Eddie Marsan dans des rôles qu’on ne leur connaissait pas et qui permettent, chacun à leur manière, de les rendre assez touchants. De la même manière, Scott Eastwood (déjà vu dernièrement dans « Moxie ») apporte une vraie plus value à ce casting de haut vol et on l’imagine aisément avec un cigarillo, un stetson et un pancho, tant on croirait voir son père cinquante ans auparavant ! Bien sûr, d’autres acteurs complètent cette belle galerie à l’instar de Jeffrey Donovan (« L’un des nôtres »), Niamh Algar (« Calm with Horses »), Laz Alonzo (« Detroit »). Et comme si cela ne suffisait pas, on peut facilement décerner le prix de la meilleure performance à l’acteur Holt McCallany (« Greenland », « Mindhunter ») tout simplement éblouissant dans son rôle de « Bullet » ! Moins tortueux que la majorité de ses films et moins fou également, « Un homme en colère » ébloui par sa réalisation, son scénario et la minutie de ses enchainements.

Cette fois, James Wan, réalisateur attitré du diptyque installé en 2013 et 2016, figure au générique en qualité de producteur et laisse sa place à Michael Chaves, nom déjà en lien avec la saga puisqu’il a signé il y a peu « La malédiction de la dame blanche». Et autant l’écrire tout de suite, la nouvelle du passage de relais ne nous avait pas totalement réjouie tant « La llorona » nous avait déçue par son manque d’identité. Et à la sortie de la vision de « The conjuring 3 » le constat est sans appel… l’Américain n’a pas appris de ses erreurs, persiste et signe et finit par perdre l’intérêt des spectateurs. Un diable de pacotille. Davantage tournée vers l’enquête et évoquant cette fois le monde du satanisme et de la sorcellerie, « Sous l’emprise du diable » n’a le diable que dans le titre. Appelés à la rescousse par le bon père Gordon, Ed et Lorraine Warren (que l’on prend un plaisir incommensurable à retrouver) mobilisent leurs ressources et leurs connaissances pour sauver le tout jeune David (l’excellent Julian Hilliard découvert dans la série « The hauting of Hill House ») de griffes démoniaques. Mais autant nos spécialistes du paranormal sont armés pour contrer n’importe quelle entité, autant cet exorcisme là va non seulement leur donner du fil à retordre mais les affecter personnellement et mettre leur propre vie en danger. Dans ce troisième opus, aucun objet médiateur, point de Nonne, pas ou peu de monstres dans les placards ou de danger inexplicable à l’horizon… les années ont passé et les démons tourmentés et l’obsédante religieuse ont fini par passer sa route, reléguée dans l’antre des objets hantés et possédés d’un couple qui a vieilli mais n’a rien perdu de sa très belle humanité. Bien moins impressionnant que son premier volet (il faut dire que la tension et la qualité des films n’a fait que décliner au fil de ces 6 dernières années), le film de Michael Chaves poursuit le chemin initié par James Wan, le talent en moins. Bouclant un peu la boucle (on craint d’ailleurs avoir assisté à une vraie fin malgré les presque 2 milliards de recettes qu’ont engrangé les différents métrages), « The conjuring 3 » n’a d’intérêt en soi que l’évolution personnelle de Ed et Lorraine Warren. Effets spéciaux risibles et enjeux minimalistes, réalisation classique et histoire peu passionnante, « Sous l’emprise du diable » est en un mot comme en milles « décevant ». Ultra populaire depuis son ouverture avec « Annabelle » en 2014, la saga Conjuring et cie attirera très probablement les foules en salles mais n’apportera pas de jolie pierre à la construction façonnée chapitre après chapitre, prequel après sequel par James Wan, Adam Robitel, David F. Sandberg et consorts. Il n’est qu’un ornement quelconque qui ne brille pas de mille feux et qui n’a d’intérêt qu’auprès des fans de Vera Farmiga et Patrick Wilson qui ne s’épargnent pas dans leur jeu.

Avec son dernier film, Quentin Reynaud (« Paris-Willouby » déjà avec Alex Lutz) offre une nouvelle proposition où brille le comédien français de 42 ans, un formidable défi qui lui permet à nouveau de crever l’écran ! Une remontée en selle Alex Lutz qui est un féru d’équitation s’est lancé un incroyable challenge aussi colossal que celui de son personnage en s’entraînant quotidiennement pour devenir Thomas Edison, un joueur de tennis ambitieux. En s’adonnant à une préparation sportive de 4heures par jour (dont 2 de tennis), le comédien a pu apprendre les gestes propres au tennis, modeler son corps et entrer dans la peau de ce joueur qui veut briller sur les courts après avoir été dans l’ombre trop longtemps. Mais ce qui rend son personnage attachant, ce n’est pas tant sa ténacité, son engagement sans limite dans des qualifications qui pourraient donner un nouveau tournant à sa carrière tennistique... C’est la découverte de son quotidien de père, d’époux rêveur, de fils, de professeur, c’est la douleur de répondre à des questions cinglantes en conférence de presse, de se justifier, de prouver qu’à presque 38 ans, sa quête d’excellence n’est pas près d’être terminée. S’il existe bien sûr de nombreux films évoquant le « chant du cygne » de sportifs, acteurs ou chanteurs (« Guy » de et avec Lutz en était d’ailleurs déjà un), le baroud d’honneur proposé par Quentin Reynaud est d’une telle force psychologique et empathique qu’il rend son propos universel. Bien sûr, on se régale des images de tournois filmés avec une minutie et un réalisme impressionnants (mention spéciale aux scènes centrées sur le premier tour de Roland Garros) mais sans l’envers du décor présenté en amont, l’intensité de sa dernière partie n’aurait pas donné à « 5ème set » le même rayonnement humain et la même émotion vrillante. En nous entraînant dans les coulisses d’un monde sportif qui nous a encore passionné il y a quelques semaines seulement, Quentin Reynaud questionne sur les possibilités qui s’offrent aux joueurs les mieux classés lorsque leur carrière semble sur le point de se clôturer. Qu’ils soient oubliés, qu’elles se reconstruisent après une maternité, ces athlètes qui ont toujours vécu par et pour l’adrénaline qui les a accompagnés durant de nombreuses années, ne parviennent pas toujours à tourner une page que certains ont déjà déchirée. Ici, il s’agit de Eve, l’épouse de Thomas (Ana Girardot) ou Judith (Kristin Scott Thomas), des amis et un entraineur qui peinent à croire au retour de l’ex talentueux joueur. Mais comment croire en soi lorsque les autres n’y croient plus eux-mêmes ? Comment pousser son corps dans ses retranchements lorsqu’il cède après des heures de tournoi ou de nombreux entraînements ? C’est à travers sa caméra à l’épaule ou posée sur les plus grands terrains de tennis parisiens, dans les vestiaires ou dans un appartement commun que Quentin Reynaud proposera sa vision des choses dans un film terriblement humain. Si on savait déjà qu’Alex Lutz était un grand comédien (et depuis peu, un jeune écrivain - voir notre avis sur "Le radiateur d'appoint") , « 5ème set » est une nouvelle prouesse admirable que l’on ne peut qu’applaudir des deux mains.

Si l’intrigue a des fameux airs de déjà vu (il suffit de suivre un peu l’actu), le bras de fer mené par ses deux acteurs principaux n’en est pas pour autant moins solide et moins déstabilisant. Alors que l’un incarne un avocat redoutable qui sait se faire désirer, l’autre prend les traits d’un homme d’affaires accusé de fraude, victime collatérale du déchirement d’un couple politique qu’il a arrosé de nombreuses années. Le scénario nous renvoie à de nombreux faits d’actualité mais pas question de prendre parti ou de réécrire une vérité: il n’est absolument pas question d’impunité ou de facilités dans le métrage de Bernard Stora, que du contraire. Par ses joutes verbales et son atmosphère tendue, « Villa Caprice » nous propose un spectacle appréciable que l’on aurait voulu un peu plus « couillu ». Condescendance, jeux d’influences, blessure d’égo, arnaques, corruptions et manipulations, voilà quelques piliers sur lesquels repose cette « Villa Caprice » efficace mais que l’on conseille de voir davantage sur nos petits écrans. « La France n’aime pas les riches » Il y a un peu des Balkany dans les Jacquin, un peu de Olivier Metzner dans l’histoire de Maître Germon mais la comparaison s’arrête là. En voulant mettre en lumière les tractations qui sont légion dans les hautes sphères économiques, politiques et le monde des entreprises Bernard Stora nous offre un film inégal où les surprises sont dissimulées là où on ne les attendait pas et des banalités là où on espérait voir une autre vérité exploser. Jouant la carte du jeu de dupes, nous perdant volontairement dans une histoire de faux semblants, le réalisateur de « L’aîné des Ferchaux », de « Consentement mutuel » ou encore « La dernière campagne » nous fait vivre les coulisses d’une affaire délicate, de la construction d’une défense en béton et des amitiés/inimitiés qui existent dans une réalité controversée, encore trop d’actualité. SI l’histoire s’intéresse davantage à Maitre Germon, l’avocat incarné avec brio par Niels Arestrup, la place octroyée à aux personnages portés par Patrick Bruel, Paul Hamy, Laurent Stocker et Irène Jacob n’est pas à négliger. Chaque pion amené dans l’histoire écrite par Bernard Stora, Sonia Moyersoen et Pascale Robert-Diard (journaliste politique et chroniqueuse judiciaire) prend sa place sur l’échiquier où justice, politique et affaires se côtoient dans un environnement décidément très étriqué. La mise en scène ne souffre d’aucune grande imperfection, les dialogues sont efficaces, l’histoire solide sur la longueur, le casting impliqué mais néanmoins, « Villa Caprice » nous laisse une étrange sensation d’inachevé…

Formidablement mis en scène, le sujet principal de son scénario (lui aussi oscarisé) n’a rien de réjouissant puisque c’est la dégénérescence cognitive et la vieillesse qui sont mises en avant; celle d’un père tantôt drôle et touchant, tantôt dur et cinglant. Majestueusement interprété par Anthony Hopkins (qui n’a absolument pas démérité son Oscar du meilleur acteur tant sa palette d’acting et son jeu sont à couper le souffle), ce père se raccroche à quelques bribes de souvenirs, perdant pied face à sa fille (bouleversante Olivia Colman) qui fait tout pour le rassurer. Nous embrouillant par la construction de son récit, « The father » offre une façon inédite de voir les choses, nous plaçant dans l’esprit d’Anthony, nous rattachant à sa vision trouble en permanence, et nous renvoyant à des regards, parfois vides, qui en disent longs sur la détresse qui occupe ce vieil ingénieur devenu l’ombre de lui-même. L’importance d’une musique classique qui rassure cet affabulateur malgré lui (musique couplée à la discrète mais tout aussi efficace bande originale de Ludovico Einaudi – « Nomadland ») et le vide qui se fait dans l’appartement (et l’esprit) d’Anthony accompagnent la découverte d’une histoire faussement complexe et illustre à la perfection la perte de quelques repères et l’importance capitale d’autres. Poignardant notre cœur à de nombreuses reprises et nous nouant la gorge d’émotions, Florian Zeller réussi le pari fou de nous faire vivre le quotidien d’un homme déboussolé sur une période indéterminée dans un film intime et d’une force incommensurable, un métrage qui nous coupe les jambes à tel point que l’on peine presque à se relever une fois la séance terminée.

Avis : Après « Happy birthdead »et sa suite, Christopher Landon reste fidèle à son genre de prédilection en nous livrant un nouveau slasher qui emprunte également quelques éléments propres à la comédie. Néanmoins, cette fois, le résultat est beaucoup moins probant. Voici pourquoi… Avec « Freaky », le réalisateur ne cache pas son amour pour le cinéma d’horreur et le fait savoir grâce à de petites références cachées. Le film se déroule un vendredi 13 pour une sortie aux US un vendredi 13 justement. Quant à un des protagonistes présents, Strode, son nom fait clairement allusion à la saga Halloween. Hélas, les meilleures intentions du monde ne suffisent pas toujours à faire un bon film et « Freaky » en est l’exemple parfait ! D’abord, parce qu’il nous a paru interminable et bien qu’original dans son idée de départ (avouez que le changement de corps entre une adolescente et un psychopathe augure le meilleur), le traitement se veut beaucoup trop classique et sans aucune surprise ! En effet, nous avons eu la désagréable impression d’avoir déjà vu cela auparavant et de connaitre à l’avance les ressorts de cette comédie horrifique. Les longueurs plombent ce film qui aurait gagné à être raccourci pour gagner en efficacité. De la bande annonce intrigante et rythmée, nous ne retrouvons rien ou si peu. Pourtant, les acteurs ne déméritent pas à l’image de l’héroïne Kathryn Newton et de ses compagnons de jeu : Celeste O’Connor et Misha Osherovitch. Le trio fonctionne bien à l’écran grâce à un humour bienvenu. Par contre, Vince Vaughn, ne remportera certainement pas de prix d’interprétation pour son rôle du « Boucher ». Bien que l’ambivalence de son personnage associée à l’incongruité de certaines situations fera peut-être sourire à certains moments, jamais nous ne rions véritablement de bon cœur. Heureusement, les amateurs d’effets sanguinolents en auront pour leur argent même si les scènes sont trop distendues que pour susciter l’intérêt sur le (très) long terme. Vous l’aurez compris, avec « Freaky », Christopher Landon ne parvient pas à renouveler la recette installée brillamment avec le diptyque fun d’ « Happy Birthdead ».

Malgré tout, la vie faisant, il est de plus en plus difficile de suivre les nombreux mangas qualitatifs qui nous viennent du pays du soleil levant. Pourtant, bien que beaucoup n’arrivent pas jusqu’à nos salles de cinéma, et que d’autres licences se rappellent à nos bons souvenirs (Dragon Ball Z: Broly) ; « Demon Slayer » connait actuellement un grand succès auprès de nos jeunes ! Sorti au Japon le 16 octobre 2020 en pleine pandémie, le film qui nous occupe a battu tous les records au box office du pays, dépassant même le mythique « Le Voyage de Chihiro » d’Hayao Miyazaki et du studio Ghibli, c’est dire ! Curieux par cet engouement populaire, nous n’avons pu résister à l’envie de découvrir l’animé en grand ! Grand bien nous a fait ! Cette adaptation est la suite directe de la première saison. Pour autant, nous n’avons eu aucune difficulté à prendre le train en marche ! On y suit trois amis emmenés par le jeune Tanjirô qui doivent enquêter sur de nombreuses disparitions survenues dans le train de l’infini. A bord, ils feront équipe avec l’un des plus puissants pourfendeurs de démons qui a le pouvoir de commander au feu ! Voilà pour le pitch qui se veut immédiatement compréhensible même si on n’a pas vu la première saison. Les personnages sont attachants et l’humour bienvenu permet de détendre certaines situations particulièrement tendues ! Les anciens se souviendront peut-être du « Collège fous fou fou » et des animations drôles en « super déformées » qui jaillissent soudainement à l’écran ! Sans atteindre cet « excès » pourtant appréciable, « Demon Slayer » peut compter sur des personnages globalement bien écrits pour susciter l’intérêt du spectateur. Et si certains passages amusent, d’autres illustrent une grande violence qui inonde de rouge l’écran. Le seul véritable déplaisir est à aller chercher du côté de l’esthétique de certains monstres aux tentacules innombrables. Cette dimension « viscérale » pourrait déplaire à certains tant l’aspect est répugnant. Cela dit, la technique de l’animé est solide puisque le dessin de certains panoramas et même des attaques touchent au sublime ! Les combats sont d’ailleurs extrêmement jouissifs et sont issues du monde des ninjas (avec l’évocation du nom des attaques qui correspond au degré de puissance enclenchée). C’est un peu comme si de belles estampes japonaises s’animaient sous nos yeux en rencontrant de subtiles touches informatisées (en 3D). Cela offre aux spectateurs un spectacle dépaysant et enivrant ! Orchestré par une musique qui sait réveiller nos émotions, l’animé souffre peut-être de quelques longueurs qui viennent ternir une intrigue finalement assez simple. Mais là où « Demon Slayer » peut rapprocher les générations, c’est dans les valeurs- propres au genre- qu’il transmet ! Honneur, sacrifice, dépassement de soi et amitié sont les ingrédients immuables que l’on retrouve une fois encore pour notre plus grand bonheur !

S’il s’est (malheureusement) rendu disponible sur Disney + dans une partie de notre pays, « Nomadland » DOIT se voir sur un grand écran pour mesurer la beauté de ses paysages et des crépuscules, pour cueillir au plus profond de nous les expériences de vie et les rencontres faites durant cette grosse heure trente de voyage dans l’intime mais aussi pour s’éblouir de la lumière douce et parfois chaleureuse des grands espaces américains magnifiquement filmés et sublimés par la photographie de Joshua James Richards (le fidèle comparse de Chloé Zhao) et la musique de Ludovico Einaudi. Taillé pour la grande toile, le film de Chloé Zhao peut pourtant sembler minimaliste dans son approche. On croise la route de Fern, le personnage fictif interprété avec brio par la toujours excellente Frances McDormand mais aussi celle de Linda May, de Bob Wells, de Swankie Weels, des témoins que l’on a déjà pu rencontrer dans l’ouvrage terriblement humain de Jessica Budler et on s’assied au coin du feu où l’on prend un immense plaisir à retrouver ceux qui ont toujours bataillé pour leur (sur)vie et qui ont gardé un éternel optimisme quelque soir leur propre parcours. On les écoute, rempli par l’empathie que transmet la caméra pudique et bienveillante de la réalisatrice cino-américaine et on se pose avec une oreille attentive à la découverte de témoignages tous instructifs. Lent, le film de Chloé Zhao est un nouvel hommage aux oubliés, aux invisibles, aux gens que l’on a déjà pu croiser mais que l’on n’a pas toujours correctement regardés, une mise en lumière (orangée) de vies que l’on n’est pas près d’oublier. Après nous avoir emmené dans l’univers du rodéo (« The rider ») et dans les réserves indiennes (« Les chansons que mes frères m’ont apprises »), la réalisatrice nous entraîne sur les routes, parfois cabossées, d’une Amérique qui a parfois eu du mal à se relever mais où l’entraide n’a jamais cessé de se manifester. C’est beau, d’une immense humanité, d’une bienveillance que l’on ne peut qu’apprécier. C’est un film fort qui honore les fragilisés, ceux qui partagent leurs derniers biens et leur tendresse avec ceux qui croisent leur chemin, des Américains moyens que l’on a appris à observer et qui nous font relativiser sur ce qui constitue notre quotidien.

Un voyage sans retour Si le postulat de départ pose déjà question, la suite des événements n’est qu’un assemblage d’éléments tous plus prévisibles les uns que les autres. En effet, Richard (Colin Farrell) responsable de la mission (qui consiste à créer par fécondation artificielle de jeunes enfants qui seront envoyés dans l’espace durant 86 ans afin conduire leur future descendance vers une nouvelle planète viable), est le seul adulte présent à bord de cette énorme navette où tout se perpétue en autarcie, où tout est recyclé, produit, transformé pour des adolescents/jeunes adultes sous contrôle. Mais lorsque deux d’entre eux découvrent la manipulation exercée par les créateurs de notre planète, tout vole en éclats et les conséquences risquent bien d’être irréparables. Si sur le papier l’idée s’annonçait séduisante auprès d’un jeune public amateur de SF, en images, c’est tout autre chose. Le réalisateur de « Divergente » ou de « Limitless » peine à nous convaincre et ne parvient pas à nous passionner par sa relecture de « Sa majesté des mouches » où des jeunes voués à eux-mêmes vont devoir apprendre à survivre, à s’entraîner, à partager, à économiser et à mettre en place une hiérarchie respectable et respectée. Ici, point de Ralph, de « Porcinet » ni de Jack à l’horizon mais la mécanique reste néanmoins la même. Christopher (Tye Sheridan) veut aplanir les choses et créer un groupe égalitaire où chacun à sa petite mission à exécuter pour la collectivité alors que Zac veut s’approprier le pouvoir, gaspiller les ressources, devenir un leader. Si on est bien loin d’une île peuplée de cochons sauvages, le « Humanis » à bord duquel ils ont été envoyés contre leur gré est la même terre de discussions, de votes, d’organisation… et de clivages et tensions. Si on apprécie (de façon relative) l’approche de la découverte des émotions annihilées durant de nombreuses années par une étrange potion, on regrette le manque d’audace et de relief de ce film qui ne nous dynamise que par sa musique trop présente et insistante. Tout est cousu de fil blanc, prévisible, maladroitement amené et l’équipage d’acteurs britanniques/américains, pourtant talentueux, n’y changera rien. On ne le sait que trop bien, dans science-fiction, il y a la particule « fiction ». Mais quand celle-ci est trop bancable, trop extravagante ou prévisible et qu’on y apporte trop peu de crédit ou de scénario construit, il est difficile de rattraper le coup…

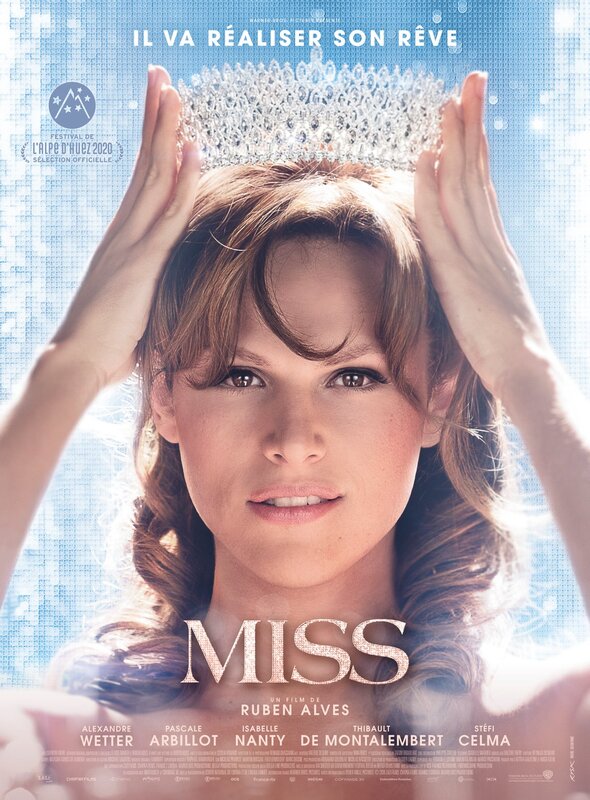

Pourtant, il a su gagner le prix de notre cœur car le moins que l’on puisse dire, c’est que pour son deuxième film, le réalisateur Ruben Alves frappe fort avec ce très beau film aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. Sans audace, pas de gloire… A bien des égards, le projet qui a mené au film « Miss » était périlleux tant les pièges étaient nombreux. Le plus évident était de rendre « crédible » le personnage d’Alex. La performance d’Alexandre Wetter est incroyable : l’acteur il a su prêter efficacement ses traits androgynes à son personnage et nous faire tomber sous le charme de son rôle interprété tout en nuance et avec beaucoup de sensibilité. Lorsque son protagoniste se lance le défi de concourir à Miss France en cachant son identité, on se dit que cette « drôle » d’idée est vouée à l’échec. Et pourtant, très vite, le film chasse nos doutes aussi sûrement que le propos et les enjeux de l’histoire gagnent notre cœur. Car oui, plus qu’une comédie, le film de Ruben Alves est surtout un film engagé dédié à ceux qui décident de poursuivre leurs rêves quel qu’en soit le prix à payer et les sacrifices à consentir. L’autre obstacle rapidement balayé concernait justement le concours de Miss France parfois raillé et pourtant tellement populaire. Ici, on ne se moque pas car on découvre des personnalités fortes, des femmes qui veulent certes parvenir à leurs fins, mais qui restent toujours authentiques. Le regard porté par le réalisateur n’est absolument pas manichéen et sert véritablement tous les acteurs concernés par le film. Ce discours du « vrai » touche le spectateur autant qu’il le convainc. Très bien réalisé, le film est surtout parfaitement interprété par de brillants comédiens qui osent même marcher sur un fil très étroit pouvant mener à la caricature sans jamais y tomber. Aujourd’hui encore, nous déplorons qu’Alexandre Wetter n’ait pas décroché de prix pour son jeu absolument épatant ! A ses côtés, Isabelle Nanty est fidèle à elle-même et colore l’écran de sa folie. Et que dire de la performance de Thibault de Montalembert dans son rôle de Lola, l’amie et confidente d’Alex ? C’est bien simple, l’acteur prend peut-être le plus de risques et s’en sort avec les honneurs ! Véritable coup de cœur, « Miss » parvient à revêtir les habits de la fable tolérante, engagée, décomplexée et très humaine qui fait tant de bien en ces temps de « politiquement correct », de jugement et de repli sur soi. Cette quête identitaire est portée par de brillants comédiens, qui semblent tous investis dans une cause qui les dépasse, raison pour laquelle on vous conseille de vous empresser de voir ce film tant qu’il est en salles. Que le spectacle du cœur commence !

Avis : Film sur l’héritage familial et culturel, « ADN » de Maïwenn est une fiction presque documentaire dans laquelle la réalisatrice ne fait pas que tenir la caméra et la précieuse copie de son script original mais où elle occupe aussi la première place dans un rôle principal qui lui ressemble « sang pour sang ». Si elle n’est pas autobiographique, son histoire puise néanmoins sa source dans son propre passé, ses souvenirs et l’affection qu’elle porte à ce grand-père autour duquel se réunisse une famille aimante et extrêmement attachante probablement à l’image de celle dans laquelle elle a grandi. Pudique et contemplatif à la fois, le film de Maïwenn touche au cœur lorsqu’il s’agit d’évoquer la difficulté de partager son deuil, de ne pas se l’approprier et au contraire, le partager. Co-écrit avec Mathieu Demy (qui venait de perdre sa mère Agnès Varda), le scénario et les dialogues transmettent à merveille le désaccord qui s’installe dans les familles, la vitesse de l’administration et des infrastructures et le processus lent de l’acceptation de la perte d’un être extrêmement cher. Mais si « ADN » met au centre de son propos le dernier adieu d’un grand-père que l’on aurait aimé chérir encore des années, la place donnée à la transmission d’un héritage, de la quête de ses racines et de sa propre identité est encore plus appuyée. Très scolaire, le métrage de Maïwenn s’écarte un peu de cette (fâcheuse) manie qu’a la réalisatrice de vouloir afficher ses influences ou de trop en faire pour exister aux yeux de ses pairs. Si elle est de tous les plans, elle existe surtout par l’histoire familiale et culturelle qui est au cœur de son intrigue et offre de jolis rôles à Louis Garrel, Marine Vacth et Alain Françon, ou encore à Fanny Ardant qui nous crève le cœur par l’interprétation très juste de sa douleur. Néanmoins, on ne peut s’empêcher de constater qu’à nouveau, le sujet de son film est légèrement terni par une surexposition de ses comédiens (Maïwenn en tête), présence qui nous ferait presqu’oublier les thèmes principaux : la reconstruction de soi et la quête identitaire (qui supplante bien souvent la génétique)… Si le livre d’Emir Fellah, offert à son grand père dans le métrage, est un beau symbole et l’incarnation parfaite de ce souhait de transmettre une part d’elle-même, « ADN » est sans conteste le plus bel héritage que Maïwenn a pu offrir à ses proches, à ses fans et à tous ces immigrés qui ont les pieds dans un pays, le cœur et les souvenirs familiaux dans un autre. Sorti sous le label « Cannes 2020 », « ADN » est pour certains surcoté, pour d’autres sous-évalué…

Gangs of Philadelphia Avec « Sons of Philadelphia », le réalisateur français a voulu faire un film sur l’univers de la mafia de Philadelphie où Irlando-américains et Italo-américains se font la guerre pour le contrôle de territoires. Cependant, l’accent est davantage mis sur le poids de l’héritage familial et une certaine obligation morale à privilégier les liens du sang même si la conscience dicte le contraire. Jérémie Guez en dit d’ailleurs qu’" au cœur même du livre, quelque chose devenait de plus en plus actuel : un personnage dans un fantasme de loyauté se rend compte que les gens qu’on lui a présentés comme des héros loyaux ne le sont pas du tout. Peter se rend compte qu’on l’a trompé : il avait le fantasme d’une famille unie, de la relation entre son oncle et son père et il découvre les jeux d’alliance." Et toute la force de ce film noir réside dans cet élément précis. Encore fallait-il que de puissants acteurs puissent s’emparer de rôles suffisamment complexes et parvenir à y insuffler de l’émotion. Et à ce petit jeu, Matthias Schoenaerts (« De rouille et d’os », « Le fidèle », « Suite française » ) et Joel Kinnaman (« Altered Carbon ») sont parfaits ! Les liens rompus du sang Alors que le jeune Peter (Matthias Schoenaerts) est témoin de la mort de sa jeune sœur et voit sa mère dépérir jour après jour, son père (Ryan Phillippe) ne parvient pas à faire le deuil du drame qui le frappe. Un peu après la mort de celui-ci dans de mystérieuses circonstances, Peter n’a d’autre choix que d’être élevé par son oncle et grandir avec son cousin (Joel Kinnaman) qu’il considérera comme le frère qu’il n’a jamais eu. Alors que Peter, jeune garçon sensible, est hanté par son passé et tiraillé par sa conscience, son cousin lui, devient brutal et totalement imprévisible. Pourtant, il n’est pas aisé de se défaire des liens difficiles du sang dans cette famille qui lutte au quotidien contre la mafia italienne. Avec son dernier film, Jérémie Guez ne cherche pas à défier Coppola ou Scorsese. Au contraire, il nous propose une aventure plus intimiste et tourmentée à la réalisation classique, sans esbroufe. D’ailleurs, dès les premiers instants, le spectateur averti connait la direction proposée par l’intrigue mais l’intérêt pour lui sera d’assister aux évènements dramatiques familiaux menant à la conclusion. Bien que classique, « Sons of Philadelphia » saura captiver le spectateur en quête d’un film de gangster davantage contemplatif que démonstratif où les non-dits, les gestes lents et les regards témoignent plus que les mots. Et dans cet exercice, le Belge Matthias Schoenaerts est impérial de force et de retenue. Il parvient à jouer un personnage déchiré et se sentant condamné à évoluer dans la ville de Philadelphie où il a grandi, dans une famille qu’il n’a pas choisie et sans avoir la force d’échapper à son destin. Ce film très fort, d’apparence classique est aussi le combat d’un personnage nuancé pour faire entendre, enfin, le droit d’exercer son libre arbitre… "Il y a une constante du genre : dès le début on connaît un peu la fin, mais on reste quand même pour le voyage. C’est la grande leçon du roman noir depuis Chandler : tu prends un type désabusé qui toute sa vie en a pris plein la tronche et il arrive quand même à se réenchanter pour quelque chose, à tomber amoureux, à se dire, tiens, il y a cette chose, là, que je peux faire bien. Et bien sûr ça rate, et peut-être va-t-il retomber encore plus bas ? C’est beau, un type battu d’avance qui va essayer de faire au mieux" Jérémie Guez Dans ce drôle de jeu où la défaite semblait sonner dès le premier round, un personnage crève l’écran : celui d’un Matthias Schoenaerts qui s’implique dans un film de mafia contemplatif aux nombreux retournements.

Déjà chroniqués préalablement lors de leur découverte en salles ou en festival, "Adieu les cons", "Drunk" et "Slalom" (re)sortent dans nos salles ce 9 juin. L'occasion de se faire une belle toile et de redécouvrir nos avis. "Adieu les cons" d'Albert Dupontel: https://www.ecran-et-toile.com/octobre-2020/adieu-les-cons "Drunk" de Thomas Vintenberg: https://www.ecran-et-toile.com/octobre-2020/drunk "Slalom" de Charlène Favier: https://www.ecran-et-toile.com/les-films-de-2020/slalom |

Légende

♥ : Coup de coeur ★★★★: Excellent film ★★★: Très bon film ★★: Bon film ★: Passable ○: On en parle? A découvrir: Les tops de 2020 |