Le film de Colm Bairéad est un vrai coup de poing qui nous assomme par sa dureté, son humanité et ses rebondissements émotionnels. C’est un long-métrage faussement pessimiste qui, au terme de son heure trente, convoque en nous une mélancolie tenace et quelques larmes fugaces. C’est un condensé de sentiments contradictoires qui emportent ses spectateurs dans une lenteur jamais pesante et une réalisation totalement maîtrisée. Un must see qui ne laissera pas indifférent et qui nous affectera durablement. Mais que raconte ce « Quiet girl » qui semble être résumé par sa bande annonce ? Le film de Colm Bairéad nous emmène dans le début des années 1980, en Irlande, dans une famille qui, dépassée par les fugues et autres problèmes « pesants » de leur fille, décide de l’envoyer passer un été chez des cousins plus âgés et sans enfant. Marquée par le poids d’un secret qu’elle finira par découvrir, la jeune Caìt gagne peu à peu l’affection de ce couple qu’elle apprivoise chaque jour, s’épanouit, revit et tient enfin la place qui doit être la sienne : celle d’une enfant que l’on protège et a qui on donne de l’intérêt. Mais cette complicité est-elle éphémère ou restera-t-elle ancrée dans la nouvelle vie de la jeune irlandaise ? C’est ce que nous allons découvrir à travers cette très, très jolie adaptation de« Foster » de Claire Keegan, un récit que l’on voudrait lire, ressentir et voir traduire.

0 Commentaires

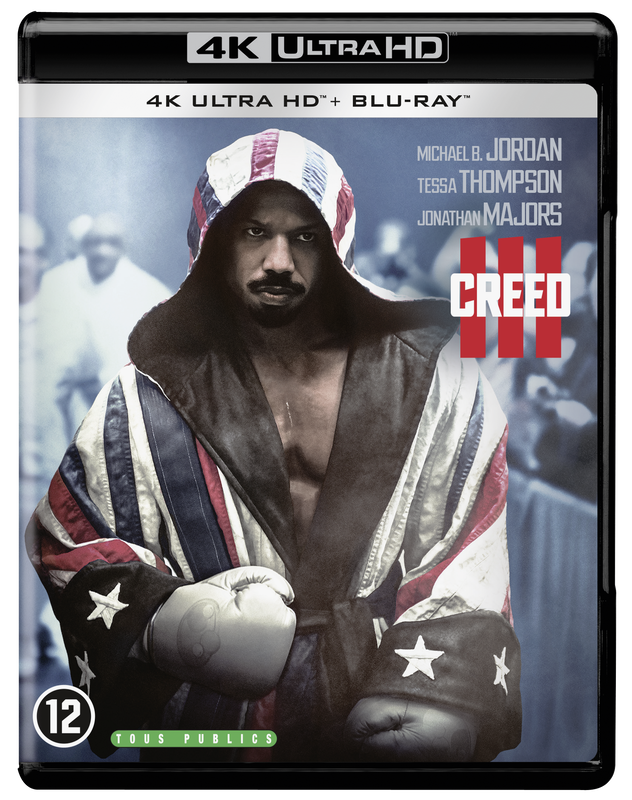

Ring of Fire Alors que les deux premiers films pouvaient compter sur la présence de Sylvester Stallone dans son rôle iconique, son ombre plane ici sans qu’il n’apparaisse à l’écran. Néanmoins, Michael B. Jordan prend les choses en main d’une fort belle façon puisqu’en plus d’incarner Adonis Creed à l’écran, il tient la caméra et fait preuve d’une grande créativité artistique ! Parmi ses influences, on sent une passion pour les mangas de boxe. La série « Ippo » en est un bon exemple avec des effets somptueux de ralentis, mais aussi un regard sur le point faible de l’adversaire avant de placer l’implacable coup ! La grande force du film est de proposer des scènes de combat à la fois belles, audacieuses mais aussi percutantes. Les premières images révèlent une histoire prenante où l’on suit le jeune Adonis qui accompagne son ami Damian Anderson (exceptionnel Jonathan Majors) pour participer à un tournoi de boxe. Hélas, la fin de soirée se passe mal et Damian est arrêté par la police. Heureusement, le jeune Adonis parvient à s’enfuir mais laisse derrière lui son meilleur ami. Et quand 18 ans plus tard, Damian sort, il aura à cœur de reprendre une revanche sur une vie qui n’a pas été tendre avec lui. Et dans ce rôle d’étoile (filante) promise à la consécration, Jonathan Majors (le nouveau méchant Kang de l’écurie Marvel) crève littéralement l’écran. Son visage traduit à lui seul ses cicatrices et ses désillusions d’une vie qui ne l’a pas ménagé. Fidèle héritier de la saga, « Creed » s’émancipe de son illustre modèle mais garde des valeurs fortes telles que la famille, la transmission ou encore le pardon. Intense, le film parvient à réinventer les règles visuelles de mise en scène pour proposer un spectacle par moments mélancolique, poétique (le combat final est renversant !) mais proposant aussi des moments de violence esthétiques parfaitement orchestrés. Hélas, les choix opérés par le scénario et son combat fratricide entre Adonis et Damien alors frères de cœur, ne parvient jamais à faire exister une réelle tension. Quant au final, nous aurions aimé l’avoir plus long, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Au final, malgré nos craintes de voir la saga s’éloigner des conseils toujours judicieux de Rocky Balboa, le résultat nous a totalement conquis. Bien écrit, visuellement étourdissant et parfaitement interprété, ce « Creed 3 » est assurément le meilleur de la saga consacré au fils du champion Apollo ! Qui sait ? Nous renfilerions bien les gants pour un dernier round ! ► L’image et le son Cette édition 4k nous offre une image exemplaire qui se veut très précise ! Toute la partie relative aux lumières est fantastique grâce à la technologie Dolby Vision. Voici un grand plaisir que de (re)découvir ce film dans ces conditions !

Nettement plus intéressant, « Donnie et Damian : le passé est le pire des ennemis » (9’) revient sur l’histoire qui relie les deux personnages principaux. Dès lors, leurs motivations sont évoquées par Jonathan Majors et Michael B Jordan. Enfin, « trois scènes coupées » et dispensables viennent conclure ces bonus bien maigres : - Damian vole un bonbon à un enfant (1’28) - Couloir de l’école Amara (0’54) - Duke parle à Adonis à l’église (2’10)

Dire que le projet est ambitieux tient de l’euphémisme. Et cette ambition repose en grande partie sur les épaules de Cate Blanchett magnifique dans son rôle ! Tout d’abord, parce que pour celui-ci, elle a appris à parler l’allemand mais aussi à jouer du piano et il est important de préciser que l’actrice joue chaque note livrée dans le film ! Véritable autodidacte, la comédienne est époustouflante dans sa préparation mais aussi à l’écran. Cependant, le problème du métrage est qu’il se regarde surtout pour la prestation de son actrice principale mais moins pour le « fond » de cette histoire, qui finalement, dit relativement peu… Spectateurs, nous sommes restés malgré nous sur le bas côté tant le film nous a paru interminable ! En effet, les 2h40 requises pour venir à bout sont constituées d’échanges entre Lydia Tár, compositrice fictive et d’autres protagonistes déversant un flot de dialogues finalement peu palpitants. De ces confrontations entre personnages, nous n’en retenons pas beaucoup…Tout au plus, un ennui gênant… D’ailleurs, une angoisse sourde nous gagnait dès le générique d’ouverture défilant sur cartons noirs et fond sonore chanté. Et si nous espérions un sursaut, celui-ci ne viendra jamais. Reste, outre la belle prestation de Cate, une mise en scène certes froide et assez rigide, mais tout de même très belle. Finalement, nous aurions davantage apprécié la même expérience que celle proposée mais dans un format plus réduit. 1h30 aurait été plus propice à maintenir une attention pour un film qui ne traite ni réellement de musique, ni des musiciens, juste de l’égo d’un maestro à la dérive. Mais si nous sommes peut-être passés à côté de cette proposition de cinéma, les mélomanes et les fans de son actrice principale lui trouveront très probablement des qualités qui ne nous ont pas durablement marquées. ► L’image et le son Quelle superbe définition proposée par ce blu-ray au piqué également renversant. Que ce soit le contraste ou les couleurs parfaitement étalonnée, le résultat est à la hauteur du maestro du film ! Pour ce qui est du son, il aurait été dommage qu’il soit le parent pauvre de cette édition et heureusement, ce n’est pas le cas !

Avis : Petit film sympathique qui fleure bon le Royaume Uni, sa classe attitude et son accent so british, « Une robe pour Mrs Harris » est l’occasion de retrouver Lesley Manville dans un rôle qui lui sied comme un gant, un drame bilingue sans prétention qui vend du rêve aux spectateurs comme à son héroïne. Touchant à de nombreuses reprises, le film nous fait revivre les années 50 d’une bien belle façon, que ce soit dans les intérieurs anglais cossus ou dans les rues françaises et l’atelier du grand Christian Dior, il nous fait entrer dans la vie d’une Ada qu’on aimerait connaître et épauler à accomplir son rêve : celui de s’offrir une robe de haute couture venue tout droit de Paris. Questionnant l’univers de la mode sur son accès à tout un chacun, le film adapté du roman du même nom, est aussi l’occasion de découvrir les coulisses de l’atelier d’une des plus grandes marques de prêt à porter, de redécouvrir ses modèles emblématiques des années 50 et d’assister à la confection de robes d’exception, bref, de rêver, comme Ada, de porter le luxe, la grâce, le savoir-faire français, qu’importe si les occasions se présentent ou non à nous. Se déroulant des deux côtés de la Manche, le film est l’occasion de côtoyer un casting hétéroclite britannique et français et d’en apprécier le jeu : Isabelle Huppert, Alba Baptista, Lucas Bravo et Lambert Wilson d’un côté, Ellen Thomas, Rose Williams et Jason Isaacs de l’autre. Qu’ils soient amis de toujours ou entrés dans sa vie plus récemment, les compagnons de Ada lui permettent de se révéler totalement et de confirmer toute la bienveillance qui émane de cette veuve qui prône le meilleur, constamment. Feel good movie qu’on prend plaisir à voir même s’il ne révolutionne pas le genre, « Une robe pour Mrs Harris » est un film gentil et rempli de lumière mais aussi de rebondissements, un métrage qui se laissera suivre sans qu’on ne sorte impressionné par le travail d’Anthony Fabian. ► Les bonus Constitués de scènes longues (« le cabaret ») ou inédites, « les scènes coupées » précèdent un « bêtisier » à l’ancienne d’environ cinq minutes, un best of qui reprend comme le veut l’usage, les ratées et la complicité qui régnaient sur le tournage. On aurait apprécier découvrir les coulisses de la reconstitution de l’époque, de la collection Dior des années 50 et du tournage de la Maison mère mais nous apprécions néanmoins ce petit prolongement sympathique et vite visionné.

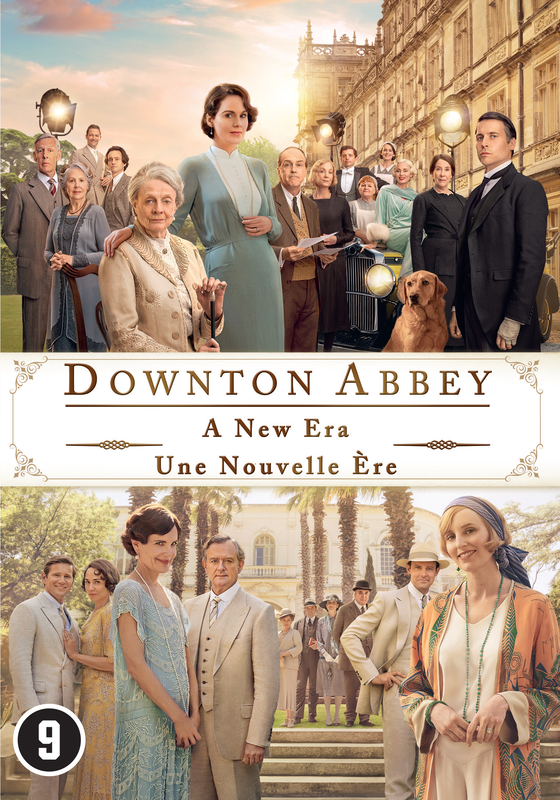

Cette année, Julian Fellowes, créateur de ce grand succès interplanétaire, propose de nous emmener dans de nouvelles histoires hautes en couleur dans lesquelles chaque membre de la famille Crawley ou de sa suite de domestiques va révéler un pan de sa personnalité ou prendre un nouveau tournant qui changera sa vie et sa destinée… S’ouvrant sur le très joli mariage de Tom Branson et Lucy Smith, cette nouvelle ère se situe à la lisière des années 30, moment où le cinéma parlant fait suite aux films muets et où la société britannique s’apprête à vivre quelques bouleversements… Alors que le château nécessite quelques rénovations, que Lady Violet Grantham se voit hériter d’une magnifique demeure dans le Sud de la France et qu’une équipe de cinéma s’installe dans le domaine de Downton pour tourner un long-métrage hollywoodien (« Le joueur »), la famille Crawley doit faire face à une série de décisions, d’émotions, de questionnements sur les liens qui unissent cette famille et celle de Montmirail de France, sur la succession à mettre en place tant à Downton que de l’autre côté de la Manche et sur les ressources qui permettront de rénover la toiture de l’imposant bâtiment… Composé de plusieurs histoires qui s’imbriquent et impliquent une bonne partie de ses personnages originaux, « Downton Abbey : nouvelle ère » est aussi et surtout l’occasion de découvrir une autre facette de bon nombre de ses héros, qu’ils soient nobles ou domestiques, jeunes ou plus anciens… Les secrets des uns et les inquiétudes des autres déteignent sur les membres de cette tribu que l’on aime retrouver, une part d’eux se révèlent au grand jour, permettant ainsi d’un peu mieux comprendre qui ils sont et ce qui les a marqués par leurs aspirations ou dans leur passé. Venant ajouter une nouvelle touche historique non négligeable, le film nous permet aussi de nous émerveiller et de découvrir les coulisses d’un plateau de cinéma de la fin des années 20, de voir combien la négociation muet/parlant est difficile pour les acteurs et les équipes de film, de faire un tour dans les couleurs lumineuses de la Côte d’Azur où souffle un air de vacances ou encore de mesurer la belle empathie qui anime cette admirable famille… Si on pensait que la série avait fait le tour du sujet et que ce film serait plus anecdotique qu’autre chose, il n’en est rien. « Downton Abbey : nouvelle ère » est un add on indispensable pour tous les amoureux de la série, de ses personnages, de son univers. Ses décors fastueux, ses costumes sublimes, son protocole et ses mécanismes se mettent au service d’un long-métrage que l’on prend un réel plaisir à contempler. Nous faisant rêver, rire et nous émouvant par moments, cette « Nouvelle ère » de Simon Curtis est en effet une belle ouverture vers le changement, un film réussi et abouti qui plaira aux fans de la première heure heureux de retrouver cet univers qu’ils aiment tant.

Basique et sympathique, ce premier court bonus est une belle mise en bouche, compléter par « Le retour à Downton abbey : le making of de la nouvelle heure », un bonus d’une dizaine de minutes qui nous font découvrir tous les préparatifs nécessaires au tournage, de la cuisson du gâteau de mariage de Tom et Lucy (qui a nécessité plus de 11h !) au nouveaux lieux et looks associés à la côte d’Azur. Révélant l’importance des tenues de chaque personnage (anglais ou américain), la connexion qu’on les comédiens avec le château de Highclerc où se tourne la série depuis de nombreuses années ou encore l’ambiance décontractée et bienveillante qui règne sur le tournage, ce 2ème bonus est assurément le plus intéressant des six proposés dans la version Blu-Ray Plus anecdotiques, les contenus additionnels consacrés au tournage du film sur « Le yacht Britannia de sa majesté » ou le « Thé et secrets » porté par les comédiens Laura Carmichael et Allen Leech, font place à deux autres bonus incontournables : « Un personnage légendaire » (celui de Maggie Smith) qui évoque l’importance du rôle de Violet Grantham et la haie d’honneur qui lui a été réservée lors de sa sortie du film et « Créer le film dans le film », un bonus exceptionnel dans lequel la reconstitution d’un tournage de la fin des années 20 par la British Lion Company est mise en avant, mais aussi l’importance de l’écriture des premiers scénarios (qui ont remplacé les intertitres des films muets), de négocier sa carrière entre muet et parlant, de celle du preneur de son (souvent issu de la BBC) ou encore des avantages et des inconvénients qui découlaient des nouvelles techniques de prise d’images… Une vraie leçon de cinéma et d’histoire dont on se délecte durant moins de 10 minutes.

Avis : « The Northman » est le troisième film réalisé par Robert Eggers à qui l’on doit « The Witch » (2016) et plus récemment « The Lighthouse » (2019). Et si chacun de ses films témoigne d’un réel souci du détail et d’une reconstitution minutieuse, chaque long-métrage est l’occasion de nous embarquer dans une histoire forte, originale et chargée en émotion. Dans le cas présent, le réalisateur a porté son intérêt, grâce à la passion de son acteur principal Alexander Skarsgard, sur la civilisation viking pour nous livrer un film bestial aux accents mythologiques. Et le plus beau tient au fait que le réalisateur s’est entouré de nombreux spécialistes (professeur d’archéologie, historienne et professeur de folkloristique) pour asseoir le récit dans une posture crédible extrêmement convaincante. Ainsi, des éléments liés à la mythologie nordique côtoient des légendes islandaises pour créer une histoire singulière ancrée dans le début du 10e siècle. Violence, vengeance, guerres de clans et références mythologiques, tout y est ! Fidèle en amitié, le réalisateur retrouve l’acteur Willem Dafoe (« The Lighthouse ») mais aussi son équipe technique. Que ce soit le chef décorateur Craig Lathrop, la cheffe costumière Linda Muir, ou encore le directeur de la photographie Jarin Blaschke, tout ce petit monde a participé à élaborer un monde d’une violence rare empreint de fureur et de surnaturel. Et ce souci du détail se retrouve à tous les niveaux du film ! Que nous parlions des armes façonnées à la main et validées par les historiens (en effet chaque arme est spécifique à une classe sociale), mais aussi les costumes fidèlement recréés. Même les bateaux sont conformes à la réalité, c’est dire ! Et cette recherche du réalisme poussera d’ailleurs le réalisateur à s’entourer de compositeurs anglais de musique électronique qui aiment relever de sacrés défis. En effet, Robin Carolan et Sebastian Gainsborough dont c’est la première composition ont reçu pour consigne de la part du réalisateur d’utiliser des instruments utilisés à l’époque avec des instruments à vent et à cordes très particuliers. Visuellement magnifique, l’aventure est portée par de sacrés comédiens ! Outre Alexander Skarsgard, nous retrouvons avec un grand plaisir Nicole Kidman, mais aussi Anya Taylor-Joy, Bjork, Claes Bang et même Ethan Hawke dans un rôle certes court mais mémorable. Avec « The Northman », Robert Eggers nous livre une histoire de vengeance sur fond de mythologie nordique. Visuellement épatant, il se dégage de l’ensemble une impression de fureur et de violence viscérale qui prend aux tripes ! Eprouvant mais marquant !

Loin d’être le parent pauvre, le soin accordé au son est phénoménal ! Privilégiez la piste originale pour sentir toute la fureur viking en Dolby Atmos. Alors que la bande sonore impressionne grâce à des instruments anciens recrées pour l’occasion, les cris, le tonnerre et les coups de haches font admirablement vibrer nos tympans. De plus, les chants et certains parlers anciens perdent énormément à être traduis en français. Si vous faites ce choix malheureux cependant, le film offre une piste en 7. ► Les bonus « Scènes coupées et versions longues » (12’). Au nombre de 9, certaines d’entres-elles éclairent bien l’intrigue et permettent une meilleure compréhension du tiraillement des personnages. D’autres sont bien sûr plus anecdotiques mais souvent dignes d’intérêt ! Avec « Une épopée intemporelle » (11’), le réalisateur et les acteurs vous proposent un éclairage sur une civilisation mystérieuse et fascinante ! Traité de manière extrêmement réaliste, Robert Eggers recherchait à rendre son film le plus conforme possible à l’époque décrite ! Que ce soit au niveau des étoffes utilisées pour les costumes, mais aussi les poèmes et chansons chantées, le réalisateur a tenu à faire appel aux historiens spécialisés afin de créer une forme d’art collaborative soucieuse de nos connaissances actuelles. Cette recherche d’authenticité est tout simplement sidérante Mais quels acteurs et actrices se cachent derrière les vikings présentés à l’écran ? C’est tout le propos d’une belle séquence de dix minutes qui permet au casting de revenir, ensemble, sur leurs personnages. Très court, « le voyage d’Amleth vers l’âge adulte » (4’) revient sur le rite de passage de l’enfance à l‘âge adulte grâce aux interventions de Willem Dafoe, Ethan Hawke et Robert Eggers. Comme son titre le suggère, « Filmer l’attaque » (4’) revient sur le long plan séquence d’une attaque de vikings. Retour explicatif sur un combat bien sanglant ! Une autre scène du film présente « Le Knattleikr » (3’), ce qui veut dire jeu de balle en vieux norrois. Il s’agit d’un mix entre rubgby, hockey et… combats. Bien sûr, il aurait été difficile de ne pas évoquer les paysages à couper le souffle présents dans le film. Nous nous émerveillerons donc devant un « paysage nordique » (5’). Les paysages islandais sont tellement beaux mais coutent aussi très chers en frais de production, que le choix s’est porté sur l’Irlande du Nord.

Note du film : ★★ (par Véronique) Avis : Histoire familiale poignante se déroulant à la fin des année 60 dans la capitale de l’Irlande du Nord, « Belfast » est à la fois un regard tendre sur les proches du petit Buddy et inquiet sur les émeutes qui sévissent dans sa rue. Se basant sur ses propres souvenirs d’enfance, Kenneth Branagh signe ici un film intime en noir et blanc, un métrage personnel et malgré tout intéressant nous emmenant aux côtés de ses parents (Caitríona Balfe et Jamie Dornan) et grands-parents (Judi Dench et Ciaran Hinds), dans les rues où son alter ego Buddy (le très convaincant Jude Hill) joue au ballon naïvement avant d’assister incrédule à une guerre des religions aussi absurde que les gens qui la mènent de front. Après une ouverture en couleurs où l’on feuillette l’album amoureux du Belfast actuel, nous voilà plongés dans les rues d’un petit quartier ouvrier, le 15 août 1969. Là, des enfants jouent innocemment dans un cul de sac où les origines se mêlent et les rires résonnent dans les ruelles. Mais quelques minutes après, une émeute d’une violence inouïe vient sonner la fin de la récré, terrorisant les mères et les enfants sous le seul prétexte que les Catholiques n’ont pas leur place dans une société majoritairement protestante. Si cette guerre civile est toujours omniprésente en substance et s’impose par moment de façon inquiétante dans le film de Kenneth Branagh, ce sont plutôt les petites bêtises et craintes des gamins du quartier, la naïveté de l’enfance, l’absence d’un père manouvrier et la complicité émouvante entre un petit fils et son Popi qui sont au cœur du récit… Une sorte de « 400 coups » plus lumineux et positif réalisé par un cinéaste qui revient se réconcilier après des adaptations un peu foireuses (« Le crime de l’Orient-Express » et « Mort sur le Nil ») dont on se serait bien passé. Film simple sur la famille, ses liens et ses difficultés, album de famille animé que l’on prend plaisir à parcourir et à refermer, « Belfast » n’est peut-être pas une œuvre majeure du cinéma mais il a le mérite d’associer les bouleversements de la société et d’un petit quartier à des moments de tendresse et de responsabilité à travers lesquels un enfant de 9 ans est amené prendre de la maturité. ► Les bonus Variés et très agréables à regarder, les bonus de « Belfast » nous permettent de cerner un peu plus les contours du film et la démarche effectuée par son réalisateur Kenneth Branagh. Dans le premier (« Fin alternative »), on assiste au retour du cinéaste dans les souvenirs de son enfance passée à Belfast. On revient dans son quartier, se poster devant le numéro 96 où il aurait grandi, le regard rempli de nostalgie. Le second, plus traditionnel (« scènes coupées ») nous réserve trois petites exclusivités. L’une plutôt drôle évoquant un repas de tripes chez la grand-mère de Buddy, une seconde nous entraînant sur le chemin de l’école et une dernière révélant le travail de sa mère dans un petit restaurant du coin. Mais le plus intéressant de tous reste sans aucun doute le making of (« Une ville d’histoires : le making of de Belfast ») dans lequel on assiste aux confidences du réalisateur, sa productrice, ses acteurs, où l’on apprend pourquoi « Belfast » se met au niveau du regard d’un enfant, comment le quartier (disparu et introuvable 50 ans plus tard) a été recréé de toutes pièces, quel a été le travail des décorateurs, costumière et autres assistants de plateau pour se situer dans un environnement plus vrai que nature.

Genre : Drame Durée du film : 1h39 Durée des bonus : 20 minutes en plus des commentaires audio

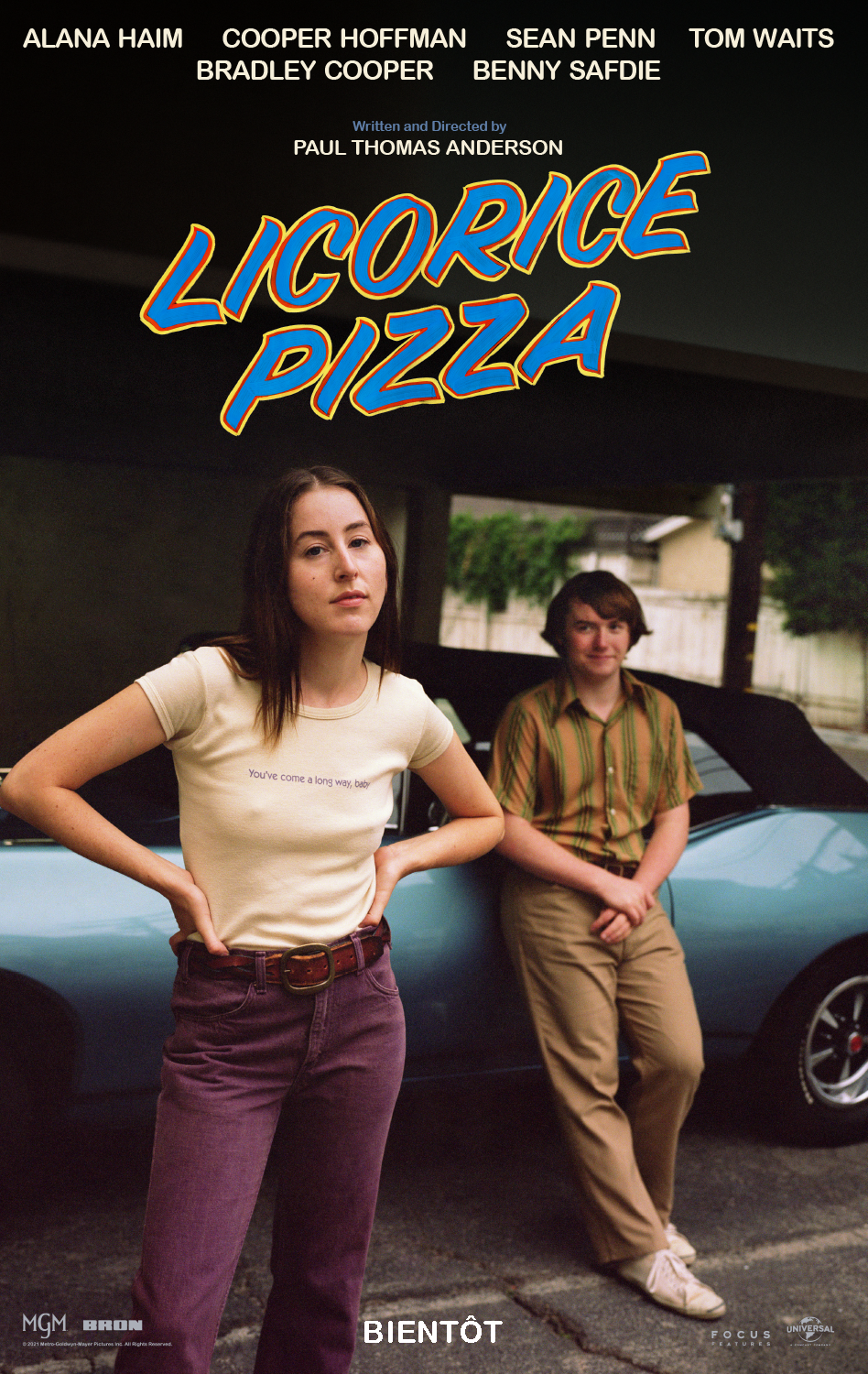

C’est finalement ce dernier point qu’aborde le dernier film de Paul Thomas Anderson. Un métrage d’une grande beauté, d’une photographie magnifique et aux décors troublant tant ils sont ancrés dans la réalité des 70’S. Un film séduit dans sa forme, probablement moins dans son fond. En effet, les différents points de vue de ses deux héros d’une même situation, les diverses étapes traversées conjointement ou séparément et les aventures qu’ils vivront au fil des mois étirent l’arc narratif jusqu’à le tendre dans une longueur qui ferait fléchir bon nombre de spectateurs. L’association et la succession des récits et de ces étapes de vie permettent de nous donner une vue d’ensemble sur leur histoire d’amour naissante, leur changement de cap, d’envies et d’avenir mais la mosaïque est trop riche que pour cerner véritablement l’intensité de certaines scènes et éléments du récit. Chantage affectif, jalousies, disputes et réconciliations s’enchaînent dans deux heures de film presque épuisantes tant le matériau proposé est dense. Mais la finalité reste simple et aurait pu se régler dans un métrage monté différemment ou raccourci d’une bonne demi-heure tant l’intrigue se veut lente par instants. Histoire de famille devant et derrière l’écran, (Paul Thomas Anderson tourne avec Cooper Hoffman, le fils de Philippe Seymour avec qui il a collaboré sur plusieurs films mais aussi avec les sœurs et parents de Alana Haim), « Licorice Pizza » a un grain admirable et une atmosphère 70’S des plus appréciables. On le contemple avec grand plaisir et on attend avec impatience l’apparition de Sean Penn, Ben(ny) Safdie et Bradley Cooper, on s’amuse des crossovers réalisés entre fiction et réalité (Gary et Alana croisent la route de Lucille Ball, Jon Peter ou William Holden, on évoque la crise pétrolière, la guerre du Vietnam ou la disparition de Sharon Tate) mais on garde malgré tout ce petit goût de trop peu dans son scénario décimé par tant de sujets évoqués et mis bout à bout sans réelle ingéniosité. Si on lui préfère nettement « Phantom Thread » qui faisait la route inverse et montrait la passion d’une jeune femme pour un homme plus âgé, « Licorice Pizza » reste néanmoins un métrage intéressant sur le plan artistique notamment.

Fausse publicité crée par l’entreprise de Gary et Alana, « La pub Fat Bernie’s » est le petit bonbon acidulé de ces add-on, une « réclame » animée d’une minute dans le ton du film alors que « Les coulisses du tournage », copieux bonus de dix minutes fait la part belle, lui, aux photographies (sublimes !) du tournage, des clichés en couleurs ou noir et blanc espacés par des coulisses, répétitions, prises de vue avec silhouettes ou installation des fabuleux décors. Bref, une boucle bouclée avec le même intérêt artistique que le métrage en lui-même. Un album à feuilleter avec délice une fois la vision du film terminée.

Pourtant, la tâche n’était pas aisée de faire passer l’atmosphère décalée et parfois sombre décrite par l’auteur dans le récit original. Pas plus que celle de nous faire oublier combien Romain Duris et Virginie Efira ont été omniprésents sur nos petits et grands écrans. Là où on aurait pu trouver un film fade, sans relief ou prises de risque, on découvre un film envoutant, au grain et à la photographie très 60’S et doté d’un ton théâtral qui s’adapte parfaitement au propos et au sujet mis en œuvre avec délicatesse par un Régis Roinsard que l’on attendait au tournant (son dernier film « Les traducteurs » nous avait en effet laisser largement sur notre faim). Les décors et la musique (le gimmick de « Mister Bojangles » que l’on aime entendre à travers la voix de Nina Simone), la présence de Mademoiselle et de l’Ordure (toujours impeccable Grégory Gadebois) viennent agrémenter joliment la palette d’émotions et d’interprétations que permettent ce « En attendant Bojangles » particulièrement réussi et touchant.

Genre : Drame Durée du film : 2h05 Bonus : Aucun (uniquement des bandes annonces) De Régis Roinsard - Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

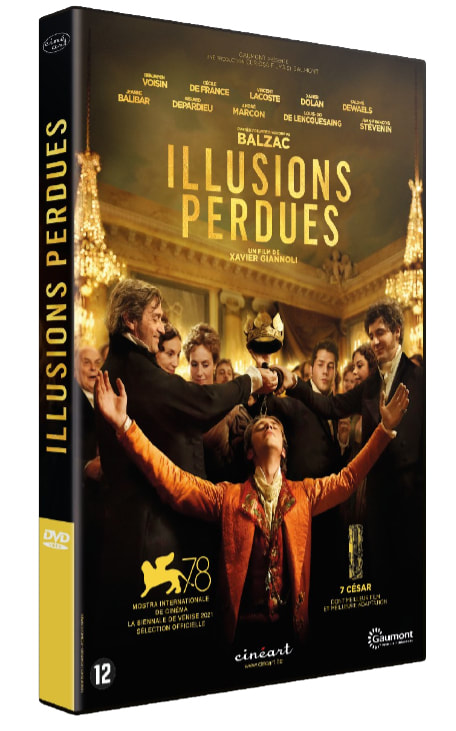

Avis : Multirécompensé lors de la dernière cérémonie des César (notamment par le prix du Meilleur Film) « Les illusions perdues » est un drame enivrant dans lequel on se plonge avec plaisir, une formidable adaptation de l’œuvre d’Honoré de Balzac ancrée en plein cœur des années 1820 dans des décors merveilleux et aux côtés d’un casting irréprochable qui fait s’animer sous nos yeux émerveillés, une histoire classique que l’on relit en version animée. Et pourtant, il n’était pas aisé de transposer à l’écran ces centaines de pages écrites et publiées au milieu du XIXème siècle, tant le propos est dense, la description de la société d’antan, de ses codes, ses règles et ses protocoles copieuses et à l’opposé de ce que l’on vit près de deux cent ans plus tard. Ce challenge, Xavier Giannoli (« L’apparition », « Quand j’étais chanteur » ou encore « Superstar ») y parvient avec une facilité apparente qui force le respect. Qu’il s’agisse de sa musique, de ses décors ou encore de ses costumes, de la diction de ses comédiens ou de son adaptation fidèle au triptyque originel, le dernier long-métrage du réalisateur français semble frôler la perfection et nous fait vivre deux heures trente haletantes dans les coulisses du journalisme, de la critique, de la notoriété, des théâtres où la réputation pouvait être (dé)faite par une troupe de siffleurs ou applaudisseurs bien rémunérés. Parce que tout semble se monnayer et toujours à refaire, l’histoire de Lucien de Rubempré est un véritable ascenseur émotionnel dans lequel on se sent tantôt léger, tantôt acculé, à l’image de ses personnages principaux campés avec maestria par Benjamin Voisin (qui ne cesse décidément pas de nous éblouir par son talent) et Salomé Dewaels (une comédienne belge sous-exploitée). Accompagnés dans leur quête de gloire et de reconnaissance, nos tourtereaux seront encadrés ou déroutés par une kyrielle de personnages secondaires magnifiquement interprétés par Xavier Dolan, Cécile de France, Jean-François Stévenin ou encore Gérard Depardieu qu’on adore retrouver dans ce registre.

Genre: Drame

Durée du film: 2h30 Durée des bonus : Aucun bonus De Xavier Giannoli – Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Salomé Dewaels et Jeanne Balibar

Partant du meurtre de Maurizio Gucci et décousant le fil d’une descente aux enfers orchestrée par Patrizia Reggiani devenue Madame Gucci, l’histoire revisitée par Roberto Bentivegna est d’une force narrative incontestable. Si on regrette la caricature dans laquelle est enfermée certains personnages secondaires (ceux d’Al Pacino et Jared Leto en tête), nous apprécions grandement l’éloquente interprétation de ce casting de haut vol, celle de Lady Gaga surpassant probablement celle de ses camarades de jeu. Qu’il s’agisse de sa posture, de son accent italien ou de sa palette d’émotions, la comédienne née sous la caméra de Bradley Cooper offre un nouveau coup de maître en matière d’acting. Adam Driver, qui rempile aux côtés de Ridley Scott après un passage remarqué et remarquable dans « The last duel » est fidèle à lui-même et confirme toute l’étendue de son talent, même si le rôle ne lui permet pas de totalement crever l’écran. Si « House of Gucci » n’est pas à la hauteur de son précédent métrage, il n’en reste pas moins un drame biographique des plus intéressant, un film haletant sans ventre mou, pour lequel on se passionne et dont on sort admiratif ne fut-ce que pour la prouesse technique réalisée par toute son équipe. Décors, costumes, chaque détail est soigné pour rendre la saga des Gucci la plus fidèle possible à ce qu’elle fut, s’ancrant dans une époque révolue où le simple nom de cette famille résonnait comme celui d’une dynastie. Entre rêve et désillusion, l’histoire de « House of Gucci » aussi surprenante soit-elle, nous permet de mieux cerner les contours d’une chute qui a peut-être à jamais terni un nom. Un incontournable à rattraper sans hésiter ! ► Les bonus Munie de trois bonus très riches en confidences et explications, l’édition Blu-Ray offre des contenus additionnels qui valent réellement le détour, à commencer par son making of de 10 minutes. Dans celui-ci, Ridley Scott et son équipe revient sur le challenge que représente l’adaptation de « House of Gucci ». Suggéré par son épouse il y a plus de 20 ans, cette histoire a nécessité un remaniement de scénario pour devenir ce qu’il est à présent. Et que serait le film sans Lady Gaga ? Première à laquelle le projet a été proposé, Lady Gaga n’a reculé devant rien pour devenir celle qu’elle est à l’écran (Le deuxième bonus « La maîtresse de maison » qui fait la part belle au personnage de Patrizia le démontre bien) et ses partenaires de jeu se sont tout autant investi comme le démontre clairement ce making of. Dans cet add on, chacun des comédiens pose son regard sur son propre personnage mais aussi leurs petits camarades, encensant les uns ou reconnaissant que travailler avec Ridley Scott et son incroyable équipe technique était un cadeau fabuleux. Et c’est d’ailleurs cette équipe et le travail colossal de reconstitution qui est mis en avant dans le dernier et troisième bonus du film. « Le style House of Gucci » nous permet de découvrir l’envers des décors (extérieurs ou recréés en plateau), de mesurer le travail de minutie effectué sur les costumes du film (à ce propos, on apprend que Lady Gaga a porté 54 tenues différentes sur le tournage, et aucune pièce n’a été réutilisée une seule fois, des bijoux aux chaussures).

Durée du film : Drame/ biopic

Genre : 2h37 Durée des bonus : 20 minutes divisées en trois bonus qui valent vraiment le coup d’œil ! De Ridley Scott- Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Camille Cottin et Salma Hayek

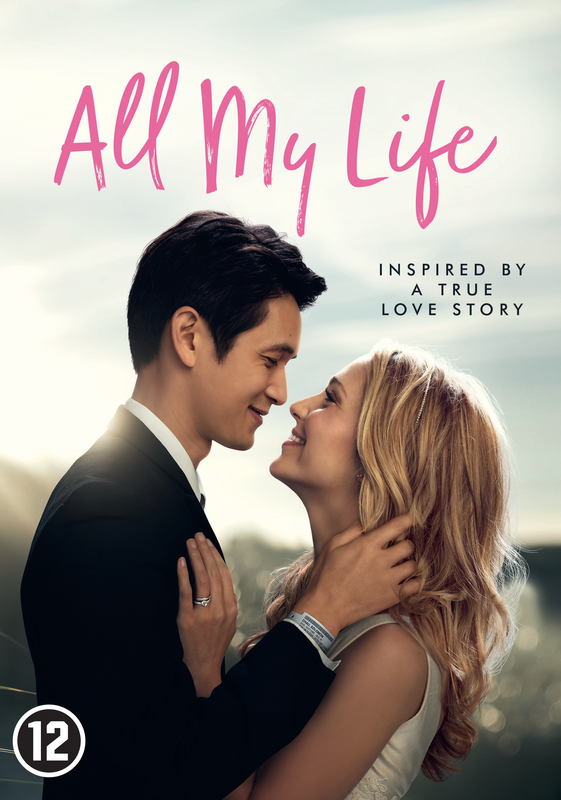

Maintenant ou jamais Inspirée de l’histoire vraie de Jenn et Sol Chau, « All my life » est une comédie romantique solaire qui fait du bien, un film qui file le sourire et évoque un drame difficile à vivre sans que cela ne tombe dans la démonstration larmoyante et le pathos démesuré. Feel good movie dans sa plus grande partie, le film de Marc Meyers nous fait tomber amoureux de Jenn et Sol, nous fait vivre leurs joies, nous assomme lors de chaque mauvaise nouvelle et constitue une romcom dramatique et classique de plutôt belle facture. Les sourires et les regards complices de Jessica Rothe (découverte dans le premier « Happy Birthdead ») et Harry Shum Jr y sont pour beaucoup tant le couple à l’écran rayonne dans ces rôles taillés sur mesure pour ces deux acteurs attachants. Illustrant le parcours difficile de jeunes amoureux, « All my life » nous apporte un joli message d’espoir et nous permet de voir les événements tragiques sous un autre angle… Et si, derrière chaque drame que l’on subit, s’offrait l’opportunité de vivre pleinement sa vie ? Pourquoi se morfondre et se laisser abattre quand on peut profiter de chaque instant des gens qui nous sont chers ? Plus évidemment à dire qu’à faire, cette philosophie a pourtant permis à Jenn et Sol d’aller au bout de leurs projets, de se marier, de vivre leur incroyable histoire d’amour de la plus belle des façons et le film de Marc Meyers (le glaçant « My friend Dahmer ») l’illustre d’une bien jolie façon. Si on déplore l’académisme du film et son déroulement sans surprise, il n’ôte rien au plaisir de découvrir cette histoire qui a sensibilisé de nombreux américains début 2015. « All my life » n’est pas un grand film, non mais on le savait déjà en se lançant dans la découverte de son intrigue. Il s’agit juste d’un métrage qui fait du bien, une parenthèse lumineuse qui prête à réfléchir, une histoire qui force notre respect.

Nous aurions tort d’essayer de classer le film dans un registre particulier puisque bien que nous retrouvions des éléments du western mais aussi ceux d’un formidable thriller. George et Margaret, qui sont incarnés à l’écran par les époustouflants Kevin Costner et Diane Lane ont tout pour les rendre attachants. Beaux, solides, élégants et amoureux à l’écran, on jurerait presque que ces deux là ont cheminé côte à côte dans la vie réelle tant on croit sans mal à ce couple pudique ayant bravé le temps, les épreuves et la perte tragique de leur fils d’un accident de cheval alors qu’il venait d’être père. Dignes dans la douleur et rayonnants dans la joie, on sent combien le réalisateur Tom Bezucha porte une grande affection (sinon de l’amour) pour ses personnages mais aussi pour Kevin et Diane tant les mouvements de caméra, les plans cadrés à la perfection captent l’authenticité qui se dégage d’eux! Exerçant un pouvoir magnétique sur le spectateur, les performances des deux acteurs nous touchent en plein cœur ! Déjà endeuillée par la perte de son fils, Margaret assiste impuissante à la violence du nouveau mari de son ancienne belle fille. En effet, il n’est pas rare que Donnie Weboy (Will Brittain) s’en prenne à Lorna (Kayli Carter) mais aussi Jimmy, l’enfant que Lorna a eu avec le fils de George et de Margaret. Et lorsqu’elle décide de passer à l’improviste chez le couple, elle constate qu’ils sont repartis dans la famille de ce dernier sans laisse la moindre trace. Trop inquiets pour la vie de leur petit-fils, le couple de pensionnés entreprend de parcourir une longue route à travers plusieurs états pour réunir la famille et reprendre le jeune enfant. Il n’est pas surprenant de découvrir dans les bonus que le réalisateur Tom Bezucha a dévoré le roman éponyme de Larry Watson en deux jours tant le résultat est solide à l’écran ! Le film s’ouvre sur l’Amérique révolue de 1963 dans un milieu rural qui conserve l’esprit des années 50. Tout dans ce métrage témoigne du soin apporté aux détails. Que ce soit les décors, les accessoires, les voitures, ou les costumes, ils participent tous, de par leur minutie, à recréer cette photographie de l’Amérique d’avant. Et que dire de la photographie de Guy Godfree ? Somptueuse, la lumière utilisée participe à rendre le parcours de George et Margaret tantôt intimiste, tantôt apaisant mais aussi angoissant ! Les paysages sentent bon le western crépusculaire mais la quête qui attend le couple principal va plutôt les mener vers un lieu sombre, inquiétant et presque gothique : le foyer des Weboy. Ce parcours, censé mener à l’apaisement pour les personnages principaux, va permettre aussi à plusieurs thématiques d’être finement abordées sans que l’on ne perde de vue le fil rouge. Parmi celles-ci, relevons la destinée effroyable des jeunes indiens d’Amérique qui, pendant les années 50’ encore, étaient prisonniers d’institutions scolaires censées leur apporter les bienfaits de la civilisation américaine en détruisant leur propre culture. Cette acculturation forcée et le déracinement qu’elle entraine trouvent ses expressions les plus belles dans le personnage de Peter Dragswolf joué par le très doué Booboo Stewart. D’ailleurs, les acteurs secondaires n’en sont pas puisqu’ils parviennent tous à tenir tête aux premiers rôles, par leur douceur ou leur monstruosité ! La matriarche de la famille Weboy est jouée à la perfection par Lesley Manville qui déploie ici tout son talent ! Jeffrey Donovan est également parfait dans son rôle de l’oncle de la famille, un homme au caractère ambivalent et inquiétant ! Le casting, tout comme les autres aspects du film, ne souffre d’aucune faute de goût et fonctionne sur la durée. Enfin, la musique très discrète mais prégnante colle à l’essence des scènes filmées. De la tension grandissante aux moments d’accalmie, les notes de Michael Giacchino magnifient les images qui nous sont données à voir. Avec ce film ouvertement réaliste mais éprouvant pour le spectateur, Tom Bezucha frappe fort en déployant son amour pour ses acteurs et apportant un soin du détail particulier pour tous les éléments apparaissant à l’image ! Totalement maitrisé, « Let Him Go » est une petite pépite à découvrir de toute urgence ! ► Critique du son et de l’image du Blu Ray : Somptueuse, l’image adopte la vision du réalisateur Tom Bezucha et de son directeur de la photographie Guy Godfree en retranscrivant parfaitement à l’écran l’intrigue, le ton, les émotions et la dureté des moments traversés !

► Les bonus Prenant le contre-pied de ce qui se fait habituellement soit en ne fournissant qu’une bande annonce, soit en démultipliant les bonus pas toujours indispensables, les extras de « Let Him Go » vont à l’essentiel ! Proposant trois bonus très intéressants pour prolonger le plaisir de ce très beau film, le « making-of » (de 6 minutes) va droit au but pour nous montrer les nombreuses forces du film que représentent l’histoire, les acteurs et bien entendus les décors. L’équipe technique est d’ailleurs parvenue à recréer en studio le plus grand décor du film : une maison de 232 m² sur deux niveaux ! Tout dans le film participe à mettre l’accent sur les détails et la minutie. Que ce soit au niveau des décors, des accessoires ou des vêtements, ces passionnés sont parvenus à rendre vivante l’histoire. D’ailleurs, les acteurs, producteurs et réalisateur répondent présents pour échanger sur le film. Le deuxième bonus est centré sur le couple des Blackledge incarnés à l’écran par Kevin Costner et Diane Lane. C’est heureux de l’avoir fait tant leurs personnages sont beaux et complices. Très bien écrit, les personnages exercent chez le spectateur une sorte de fascination.

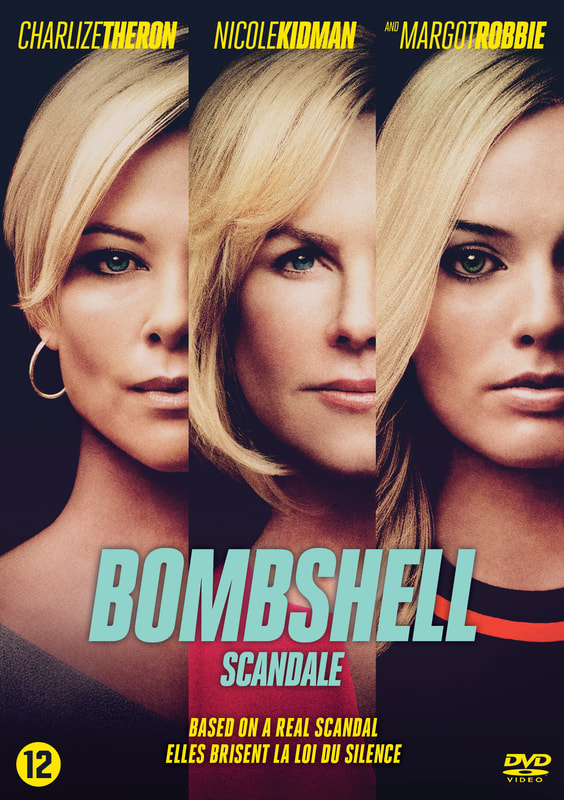

Si le manque d’incision du film de Jay Roach fait de lui un métrage souvent inégal, son casting féminin impeccable et l’implication sans faille de son trio d’actrices rendent ce « Scandale » appréciable à plusieurs niveaux. Un parfum de scandale… A l’instar de l’organisation du building Fox Corporation, c’est à certains étages du métrage que se joue l’intrigue de « Scandale» aussi inconstant que la carrière de certaines animatrices et journalistes vedettes de la chaîne. Si son prologue annonce clairement la couleur (certains noms ont été inventés de toute pièce et certains scènes et dialogues changés pour les besoins du film) et que les premiers pas hésitants nous font perdre le fil d’une histoire qui gagne en intensité au fil de ses deux petites heures, on ne peut que se demander les raisons qui ont poussé Jay Roach à mettre en lumière un sujet en or et on ne peut plus actuel avec autant de platitude. Les films et autres documentaires destinés à dénoncer les harcèlements sexuels étant de plus en plus nombreux, il aurait fallu que « Bombshell » fasse un peu plus d’étincelles pour se démarquer d’une concurrence rude et bien plus investie dans le combat qu’elle mène. L’affaire du harcèlement sexuel chez FOX se déroule quelques mois avant la détonation du célèbre mouvement #MeToo, lorsque Gretchen Carlston, licenciée sans motif apparent, décide d’attaquer en justice, Roger Ailes (presque méconnaissable John Lithgow), le célèbre dirigeant de la chaine Fox News. Dénonçant les actes condamnables de magnats et hauts-placés qui dirigeaient leur petite entreprise en toute impunité et l’abus de pouvoir depuis trop longtemps exercés, « Scandale » donne une voix aux femmes bafouées et embauchées pour la beauté de leurs jambes et leur physique plaisant à regarder. Et c’est d’ailleurs là que le bât blesse. En s’appuyant de façon excessive sur un manichéisme peu subtil, Jay Roach caricaturerait presque le monde des médias et de la politique, mais aussi les relations qui animent patron et employées dans un rapport de force qui nécessite un perpétuel besoin de reconnaissance et d’identité, de subordination et de supériorité. Les trois blondes peroxydées incarnées pourtant brillamment par Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie se ressemblent presque dans les traits mais ont une approche bien différente de la réussite et du harcèlement dont elles toutes victimes. Et si la petite dernière Kayla est un personnage sorti tout droit de l’imagination du scénariste Charles Randolph, c’est sans aucun doute pour représenter la fragilité et la naïveté de certaines femmes fortes avalées par un système où la méritocratie n’est pas totalement appliquée. 50 nuances de sexisme Après une installation en bonne et due forme de l’ambiance de travail au sein de la Fox et un petit tour du propriétaire organisé par Megyn Kelly (Charlize Theron) vedette de la chaîne et personnage principal du présent métrage, on entre peu à peu au cœur du problème non sans détour dans sa vie privée et ses altercations avec un candidat aux élections présidentielles rustre et irrespectueux de la condition féminine, point d’ancrage un peu grossier d’un climax qui ne fera que se détériorer. Distillant tantôt quelques extraits de témoignages réels ou des confidences face-caméra de ses héroïnes, nous perdant dans les couloirs d’une rédaction où soutien et contestations se font face et accordant des visions radicalement différentes de mêmes faits, « Bombshell » ressemble davantage à une ébauche de film qu’à un produit abouti. Nécessaire et particulièrement actuel, le film de Jay Roach aurait pu s’avérer bien plus efficace. En axant son propos sur la difficulté de trouver d’autres témoignages accablants plutôt que se centrer sur les rouages du mécanisme machiavélique du harcèlement moral et sexuel au travail, le film perd en intensité et ne marquera véritablement les esprits que par l’efficacité de son casting. ► Les bonus. D’une durée d’une bonne heure trente, le making of de « Bombshell » est riche et ultra complet à tel point qu’il vous redonnera envie de vous plonger dans le film de Jay Roach une fois celui-ci terminé. Décomposé en 7 chapitres distincts (Convergence, l’origine du film, quid pro quo : Charlize, Nicole, Margot et John, Dynamique d’équipe : le casting, Briser le quatière mur : la conception visuelle, couche par couche : maquillage, coiffures et costumes, des compétences uniques : Jay Roach, catalyseur de changement : réflexion), cet imposant contenu additionnel est l’un des plus riche qu’il nous ait été donné de voir. Pour notre part, nous avons choisi de partir dans une vision enchaînée de ces sept angles de vue savamment présentés par l’équipe complète d’un film où chacun s’est impliqué. Des explications de Charles Rondolph (le scénariste du film) à l’investissement du moindre second rôle, ce long bonus passe en revue de nombreuses thématiques. Qu’il s’agisse du choix opéré pour évoquer l’histoire présentée, de l’importance de le faire par le biais de trois histoires de femmes aux vérités psychologiques bien différentes, de l’implication sans faille d’une Charlize Theron actrice et productrice du film, de l’envie de voir une femme réaliser le film avant de le faire diriger par un Jay Roach multi-fonction et hyper bienveillant ou encore de l’importance de s’adresser aux hommes pour évoquer une problématique toujours d’actualité, tout est survolé durant 90 minutes où on ne voit pas le temps défiler. Ecrit pour appuyer le mouvement MeToo mais empreint d’une empathie bienvenue pour mener un film avec le point de vue d’un homme, « Bombshell » a pour but principal de mettre en lumière et surtout de faire comprendre le processus du harcèlement au travail dans ses différentes formes. La vision des personnages féminins sur une situation difficile à vivre, leurs ressentis, leurs caractères et l’interprétation magistrale de Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, trois comédiennes investies et totalement acquises à une cause qu’elles défendent avec brio, est amenée de façon tellement convaincante que le public ne peut qu’accrocher à cette histoire malheureusement basée sur une lourde vérité. Leur préparation intense et le souci du détail apporté par les équipes techniques, la complicité et l’amitié que certains comédiens ont les uns pour les autres, le lien qui les unit et parfois l’admiration que certains provoquent auprès de leurs camarades de jeux, l’osmose complète qui opère auprès du casting mais aussi chez les chefs décorateurs, maquilleurs ou stylistes, le temps passé à vouloir rendre le tout cohérent et authentique, tout est passé au crible pour fournir un making of ultra-complet. Rien n’est laissé de côté. Chaque comédien a la possibilité de s’exprimer, qu’il soit au premier ou second plan du métrage, Barry Ackroyd évoque avec nous les techniques et les champs utilisés pour rendre le film de Roach le plus probant possible. De la maquette de la News Corp aux prothèses utilisées sur John Lithgow, de l’importance de coller au plus près de la réalité au portrait d’un réalisateur apprécié par son équipe entière, tout tout tout, vous saurez tout sur les coulisses de « Bombshell ». Joliment mis en scène par une intro visuel démarquant chaque chapitre de son making of, l’ensemble de ces bonus tend vers une même et seule idée. Démontrer que le film n’est qu’une caisse de résonnance d’une réalité encore négligée, une illustration actuelle d’une envie de dénoncer les pratiques de harcèlement mise en place dans un milieu social a priori sécuritaire, sans créer une culpabilité collective mais susciter une interrogation chez les femmes comme chez les hommes d’aujourd’hui et de demain… Parce que notre société et sa mentalité doivent changer pour permettre un respect mutuel, quel que soit le sexes, l’orientations sexuelle ou politique de chacun Genre : Drame/Biopic Durée du film : 1h49 Durée des bonus: 1h30 comprenant un bonus riche et complet sur les coulisses du film et sa préparation

Cette fois, le grand cinéaste de bientôt 90 ans s’attèle à nous présenter l’histoire de Richard Jewell, un héros qui n’en avait pas l’étoffe et qui a été conspué après avoir été encensé par ses concitoyens et les médias nationaux. Porté par un casting 4 étoiles dont on apprécie hautement l’incroyable performance, « Le cas Richard Jewell » marque les esprits et dénonce quelques dérives d’une société ultra médiatique dans un réel parti pris. Richard Jewell, un héros qui vous veut du bien. Richard Jewell. Ce nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, pas plus que celui de Eric Rudolph, véritable auteur de l’attentat à la bombe commis à Atlanta le 27 juillet 1996. Alors que la foule danse sur le rythme des groupes qui se succèdent sur l’imposante scène du Parc Centennial, un homme à l’allure banale fait les cent pas, guettant le moindre mouvement suspect et rendant service aux forces de l’ordre présentes sur place. Lorsqu’il découvre un sac à dos inquiétant posé sous un banc, Richard sent au plus profond de lui-même que le drame est à deux doigts de se produire. Son intuition et son sens de l’observation auront raison des réticences des agents de sécurité puisque quelques minutes seulement après avoir évacué les lieux, une bombe à clou explose, tuant deux personnes et faisant une centaine de blessés. Richard, trentenaire bedonnant naïf et zélé, toujours très (voire trop) impliqué dans les postes qui lui sont confiés, a depuis longtemps entretenu le rêve de faire partie de la police d’Atlanta. Ce jeune américain, parfaite caricature du flic vu à la télé, parade la tête haute parmi les foules ou les campus sur lesquels il a travaillé, abusant de son autorité et jouant les gros bras face à tous ceux qui auraient le malheur de s’y frotter. Surprotégé par sa maman chez qui il a établi ses quartiers, Richard est couvé, adulé, encouragé dans ses travers a priori sans conséquences importantes. Dès lors, lorsque Richard parvient, par un des plus grands hasards, à limiter les dégâts d’un attentat qui aurait pu s’avérer dramatique, il devient en quelques heures seulement le héros dont l’Amérique (et sa mère) avait toujours rêvé. Mais après avoir goûté à la célébrité, à la liesse et à la fierté du devoir accompli, Jewell est relégué au rang de suspect. Comment un agent aux allures de benêt peut-il avoir senti poindre la menace et pas les agents dépêchés sur place ? Et s’il était responsable de cet odieux acte hautement condamnable ? Si cet événement était l’occasion rêvée de devenir un héros fantasmé depuis de nombreuses années ? Son seul crime ? Ne pas entrer dans le moule du héros tel qu’on peut se l’imaginer ! De sauveur à suspect, il n’y a qu’un pas, Richard Jewell le comprendra. Il aura fallu 83 jours pour faire de sa vie pépère un véritable enfer, un cercle vicieux l’enfonçant toujours plus bas et dont il semblait impossible de sortir tant tout cela lui a créé de nombreux embarras. Un brûlot contre la presse et l’influence désastreuse des médias Banal et on ne peut plus ordinaire, Richard Jewell a toujours joué de chance dans ses petits malheurs. La rencontre avec son futur avocat (Watson Bryant interprété par l’excellentissime Sam Rockwell) en est une. S’il adore collecter les armes, faire du zèle et jouer les caïds de bac à sable, le trentenaire débonnaire n’a pas grand-chose à se reprocher, si ce n’est de ne pas coller à l’idée que se faisait une frange de notre société. Parmi elle, quelques agents du FBI déterminés à prouver que Jewell n’est pas le héros que tous semblent avoir encensé. Interrogatoires douteux, perquisitions outrancières, intimidations et pressions se succèdent dans une enquête qui n’a finalement aucune raison d’être puisqu’aucune ombre de preuve ne relie Jewell à l’attentat qu’il a tenté d’éviter. Pourtant, Tom Shaw (efficace Jon Hamm qu’on adore détester ici) ne veut rien lâcher et compte bien prouver que ce héros ne mérite pas les louanges qui lui sont consacrées. Tout droit sorti de l’imaginaire de Bill Ray, scénariste du film, Hamm incarne à la perfection la méfiance de certaines instances qui conduiraient bien Jewell à la potence. Parce que la première enquête se montre infructueuse et qu’il faut bien trouver un coupable à cette horrible manigance (Eric Rudolph, l’auteur des faits n’ayant été arrêté que 7 ans plus tard et condamné à la prison à vie en 2005 !) toutes les tactiques sont bonnes pour se donner bonne conscience et livrer un agneau sur l’autel de la justice. Et comme si cela ne semblait pas suffire, une fuite vers la presse va jeter le feu aux poudres et faire de la vie de Jewell mère et fils, un cauchemar éveillé. Journaliste à l’Atlanta Journal-Constitution, Kathy Scruggs (constante Olivia Wilde) est, ce que l’on pourrait dire, une ambitieuse reporter prête à tout pour obtenir le scoop de sa vie. Lorsqu’elle obtient l’information selon laquelle Richard Jewell serait le suspect numéro 1 dans l’affaire de l’attentat d’Atlanta, elle y voit l’occasion rêvée de faire exploser une bombe médiatique et d’en récolter tous les lauriers. Innocent, jamais arrêté ni mis en examen (faute de preuves), Richard Jewell va devenir le paria de la société et sera relégué en quelques heures à peine sur le banc des accusés. Harcelé par les médias jours et nuits, condamné à se réfugier dans l’appartement familial où il est impossible de trouver la moindre tranquillité, jugé pour un acte qu’il n’a jamais envisagé de commettre, Jewell va durant près de 3 mois, faire l’objet de vives critiques et des plus grandes théories fumeuses. Et face à ce constat, on ne peut que remercier les réseaux sociaux de n’être apparus que plus tard car on image déjà le désastre que cela aurait pu être si on avait donné la voix à tribunal populaire… Un nouvelle prise de position totalement assumée On le savait engagé et très affirmé dans ses propos et ses pensées, Clint Eastwood profite ici d’un sujet authentique pour dénoncer les pratiques peu éthiques de certains médias ou de certains agents du FBI. Pointés du doigt et jugés à travers sa caméra, ces anti-Jewell se prennent une volée de bois vert qu’on n’avait pas vu arriver. Corrosif, le point de vue de papy Clint sur ces hommes et ces femmes qui ont statué sur le cas du jeune Richard, n’épargne personne, peu importe si cela s’est avéré juste ou non. L’arroseur est à présent arrosé et on se préoccupe peu du bien-fondé de la démarche : « Le cas Richard Jewell » use des mêmes manières et des mêmes raccourcis que ceux qui y ont sont jugés et en deviendraient presque une caricature saugrenue. Bien sûr, le savoir-faire en matière de cinéma reste maîtrisé de bout en bout et fait de son quarantième film (!), un long-métrage de grande qualité mais on regrette cette prise de position un peu grossière et indigne du cinéaste chevronné. Reste que si l’on peut critiquer son manque de classe et son discours un peu trop moralisateur ou mordant, « Le cas Richard Jewell » n’en reste pas moins un film rythmé qui nous tient en haleine durant plus de deux heures, un métrage où les émotions se succèdent et font mouche grâce à l’interprétation impeccable de ses principaux acteurs. La mention spéciale est d’ailleurs accordée à Kathy Bates, touchante Barbara Jewell, nominée aux Golden Globes pour le Meilleur Second Rôle féminin et qui aurait mérité de remporter ce prix tant sa prestation a transpercé notre carapace pour atteindre notre petit cœur tout mou. Et puis, comment ne pas évoquer le tandem délicieux formé par Paul Walter Hauser (vu dans « BlackKklansman ») et Sam Rockwell ? Leur association mérite à elle seule une nouvelle vision du film tant leur complicité crève l’écran, amuse et attendrit, pimente le film et l’embellit. Leur rencontre et leur soutien mutuel dans la joie et les tracas, la bienveillance de l’avocat et les maladresses émouvantes d’un citoyen lambda, chacun de leur face à face est un petit régal dont on ne lasse pas. Fiction biographique savamment amenée, « Le cas Richard Jewell » montre que Papy Clint est reparti sur sa bonne lancée. Après « La Mule » qui nous avait déjà enchanté, voici un nouveau coup de projecteur sur un American Hero commun qui aura le mérite d’avoir été réhabilité et très justement interprété. Un homme somme toute ordinaire qui nous aura permis de faire un bout de chemin sur la route d’un monde (im)parfait et impitoyable et qui aura été mis en lumière par un cinéaste qui a encore de l’énergie sous le coude et des idées plein la tête. ► Les bonus Au nombre de deux, les bonus de « Le cas Richard Jewell » ne sont certes pas très longs, ils sont néanmoins très intéressants à suivre. Dans "le making of", on peut ainsi connaître la genèse du film, le rapport qu’entretient Clint Eastwood avec l’histoire de Richard Jewell mais aussi sa volonté d’apaiser la famille et le récit qui l’entoure. Au détour d’autres témoignages et confidences de membres de l’équipe technique et des comédiens principaux, on comprend ainsi combien il était important de donner un réalisme certain à ce fait d’actualité ancré dans les années 1990. Le tournage sur les lieux réels des événements (et la recréation à l’échelle 1/3 du site des JO), les décors et costumes apportant une « caution » temporelle non négligeable, le souci du détail qui a permis à chacun d’évoluer en confiance dans un sujet « houleux », la liberté d’interprétation des acteurs et le choix du casting, tout est évoqué, survolé ou détaillé durant quelques minutes passionnantes. De même, « La véritable histoire de Richard Jewell » nous permet cette fois de comprendre qui était Richard. Si les acteurs évoquent leur vision du personnage, ce sont les paroles de Bobi Jewell, de son avocat et son assistante qui apportent le plus de précisions sur qui était Richard et combien il est important de le réhabiliter. Le manque de remise en questions des informations partielles, l’enquête incomplète et l’influence des médias dans cette affaire, démontrent combien une vie peut être bouleversée en quelques jours, ce bonus permet, si ce n’était pas déjà le cas, de le mesurer. Genre : Drame / Biopic Durée du film : 2h10 Durée des bonus: 15 minutes (deux bonus consacrés au making of et la véritable histoire de R Jewell) Titre original : Richard Jewell

Note du film : 7/10 (par Véronique) Avis : Film nécessaire à l’interprétation sans faille et à l’histoire authentique percutante, « Just Mercy» de Destin Daniel Cretton est un biopic dont on sort difficilement indemne. Vibrant hommage au travail de Bryan Stevenson, avocat diplômé de Harvard et fervent défenseur des démunis de la région de l’Alabama, « La voie de la justice» (en version française) est rempli d’une humanité qui réchauffe et serre le cœur. Ne tirez pas sur Walter McMillian Monroe, 1986. Plus de 25 ans après la publication du célèbre et mémorable « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » de Harper Lee, l’histoire se répète avec la même fatalité : un travailleur afro-américain se fait condamner pour un crime qu’il n’a pas commis. Trop « noir » pour être innocent, le procès montre pourtant combien les preuves sont futiles et la condamnation scandaleuse. Mais qu’importe si la vie du coupable tout désigné vole en éclats… Dans les états sudistes, mieux vaut voir un faux coupable derrière les barreaux que de faire trainer une enquête durant des mois. A l’heure où le racisme est encore bien présent dans certaines régions des USA, « Just Mercy » nous rappelle que tout cela est loin d’être une fiction… Fort heureusement pour ces prévenus trop pauvres que pour s’accorder une vraie défense, un avocat déterminé à soutenir les "laisser pour compte" vient les écouter et rouvrir leur dossier. En créant Equal Justice, Bryan Stevenson ne fait pas que redonner de l’espoir aux familles séparées d’un mari, d’un enfant, d’un père qu’on leur a arraché sans procès équitable. Il met en lumière les défaillances d’un système où les droits civiques sont bafoués et où mieux vaut être riche et blanc que noir et désargenté. Son film, Destin Daniel Cretton le porte à bout de bras avec une assurance et une implication qui forcent le respect et devant lesquels personne ne peut rester de marbre. Combien y-a-t-il eu de Walter McMillian dans les couloirs de la mort ? Combien d’innocents sont passés sur la chaise électrique ? Comment un pays qui fait prêter serment sur la Bible peut-il se parjurer à ce point ? Pourquoi trente ans après ce combat entamé pour la vérité, existe-t-il encore des victimes à jamais brisées par une justice à deux visages ? Quand on sait qu’une condamnation sur dix dans le couloir de la mort aboutit à une libération faute de preuves, on se dit que décidemment, il y a de quoi s’interroger. La présomption d’innocence semble être réservée à un pan de notre société, peut-on aujourd’hui encore le tolérer ? « La voie de la justice » ne répond peut-être pas à toutes ces questions mais a le mérite de les convoquer chez chacun d’entre nous, sans ton moralisateur qui entacherait la vision mais avec toute la bienveillance que l’on peut attendre face à ce genre de situation. Un face à face passionnant Adapté du livre autobiographique de son héros éponyme (« A story of Justice and Redemption »), « Just Mercy » aurait peut-être mérité plus de densité et de rythme pour être une réussite totale. Néanmoins, si le choix de présenter un combat linéaire et somme toute classique dans son traitement à l’écran peut ternir quelque peu un film qui aurait pu briller de mille feux, on apprécie la délicatesse du metteur en scène et son évocation sans pathos d’une histoire qui aurait bien pu verser dans un cri de rage exacerbé ou une démonstration larmoyante dérangeante. Crescendo, son récit commence par la découverte de quelques récits de vie, parmi lesquels ceux de Anthony, Johnny D (William McMillian) et Herbert, trois personnalités auxquelles on s’attache le temps de quelques heures et que l’on quitte parfois la gorge nouée ou le cœur en berne. Solide film de procès et enquête passionnante, « Just Mercy » est sublimé par un jeu d’acteurs puissant dans sa verbalisation comme dans ses émotions contenues. Michael B Jordan et Jamie Foxx trouvent ici deux rôles d’envergure dont on se souviendra longtemps et font vivre leurs personnages avec une implication réelle et un réalisme confondant. De même, Brie Larson, que l’on a vu exceller dans des cinémas totalement opposés apporte une stabilité et une présence discrète mais appréciée dans un combat que l’on aimerait voir vite se clôturer. Biopic dramatique d’une belle humilité, « Just Mercy » aurait certes pu gagner en profondeur et en pugnacité mais il n’en reste pas moins un film de qualité. Nous poursuivant quelques heures après sa vision, le film de Destin Daniel Cretton (« Le château de verre », « State of Grace») convoque une puissante réflexion et un panel d’émotions autour d’un sujet maintes fois évoqués mais pourtant toujours d’une terrible actualité. Parce que chaque homme a le droit d’être entendu et considéré, le combat de Bryan Stevenson, joliment imagé, a une belle place à défendre dans les dernières sorties DVD/Blu-Ray

Ici, les dialogues sont toujours clairs et les discours l’emportent sur le reste, participant ainsi beaucoup à l’émotion ressentie. Enfin, la partition de musique délivre de beaux moments d’émotions. ► Les bonus Très court et peu marquant, le premier bonus s’intitule logiquement « Dans les coulisses du film » et dure à peine 4 minutes. Ce making of, rendu possible grâce aux interventions de l’équipe technique mais aussi de celles de certains acteurs, met l'accent sur la diversité de ces équipes et la joie de participer à un tel projet. Le suivant est, par contre lui, extrêmement intéressant. « Equal Justice Initiative » qui, comme son nom l’indique, porte un éclairage bienvenu sur l’ASBL de Bryan Stevenson, un avocat qui défend ceux à qui notre société a tourné le dos. Créée en 1989 avec seulement quatre ou cinq personne, cette organisation, aujourd’hui internationale, propose ses services juridiques pour les personnes pauvres, incarcérées et condamnées. Avec son développement, cette formidable organisation a élargi ses prérogatives pour traiter aussi les affaires de peines judiciaires pour les mineurs, les longues peines pour délits mineurs mais aussi les incarcérations demandées sur des personnes présentant des troubles mentaux. Dénonçant la ségrégation sous toutes ses formes, l’Equal Justice Initiative se bat jour après jour pour faire tomber les inégalités dans des régions les moins « attentives » sur le plan judiciaire. Synthèse du propos « Reconnaissances » est un nouveau témoignage de nombreux acteurs concernés par le film et désireux de témoigner de la portée de celui-ci et de leur volonté de réveiller les consciences. Mais que serait une partie bonus sans ses traditionnelles scènes coupées? Au nombre de huit, ces dernières clôturent les bonus de manière magistrale. Véritablement captivantes, la plupart d’entre elles auraient d’ailleurs pu figurer dans le film. Genre : Biopic/Drame Durée du film : 2h17 Titre original : Just Mercy Bonus: une trentaine de minutes dont une présentation intéressante de "Equal Justice Initiative"

Un cri du cœur ou de rage, orienté vers une justice aveugle et un Président de la République trop discret sur une affaire, celle d’Alfred Dreyfus. Un peu plus de cent vingt ans plus tard, le dernier long-métrage de Roman Polanski remporte le Lion d’Argent à la Mostra de Venise. "J'accuse", un film qui n’a pas fini de diviser… tout comme l’affaire relatée à son époque. La preuve que rien n’a changé ? Que l’essence même du métrage est à l’image de notre société ? D, le maudit Deux ans après son échec cuisant « D’après une histoire vraie », Roman Polanski signe un film fort et indispensable à l’heure où l’antisémitisme regagne du terrain dans quelques pays de l’Europe. « J’accuse », preuve ultime que le cinéaste est capable du pire mais surtout du meilleur, a en effet toute l’intelligence d’aborder sous un regard neuf une affaire qui a passionné les foules, les cinéastes, les politiques ou les journalistes de tous temps. Remis au goût du jour et abordé comme une intrigue policière au suspense croissant, le dernier long-métrage de Polanski possède de vraies belles qualités qu’on ne peut contester. Plaidoyer très actuel (dans lequel on trouve indéniablement l’écho des tumultes qui bouleversent son metteur en scène) « J’accuse » aurait pu se placer à la hauteur du Capitaine Alfred Dreyfus et nous faire part des tourments de cet ancien soldat, rétrogradé et isolé sur l’île du Diable, en Guyane. Au lieu de cela, Roman Polanski et Robert Harris (célèbre écrivain britannique et co-scénariste de l’excellent « The ghost writer ») ont opté pour une enquête menée par le Colonel Marie-Georges Picquart, officier promu chef du service de renseignement militaire. Enquête durant laquelle l’ancien commandant et professeur d’Alfred Dreyfus découvre que le vrai coupable (Ferdinand Walsin Esterhazy) court encore les rues et jouit de la liberté ôtée à un innocent dont la vie est à jamais bouleversée. Révélée au monde par le journal l’Aurore, cette erreur judiciaire a donné naissance à de nombreux ouvrages, nombreux films mais a surtout alimenté les rumeurs d’un tribunal populaire aveuglé par les manipulations et mensonges de la Grande Muette. Il ne faut jurer de rien Animé par un réel souci de faire triompher la vérité, le colonel Picquart (excellent Jean Dujardin), mène ainsi sa petite enquête, passionnante tant dans son déroulement que par les émotions que les découvertes vont susciter auprès des différents protagonistes. Minutieux dans sa présentation, abondant dans ses explications, le scénario de Harris et Polanski prend le temps d’évoquer chaque manivelle actionnée dans cette quête de vérité, nous entraînant dans la rencontre de multiples personnages secondaires incarnés avec dévotion par un panel de comédiens secondaires dont certains sont issus de la Comédie Française : Denis Podalydès, Melvil Poupaud, Vincent Perez, Grégory Gadebois (« Le jeu »), Mathieu Amalric, Louis Garrel et Emmanuelle Seigner. Si certains sont davantage dans la prestation théâtrale que dans les émotions vitales, c’est sans doute parce que le cinéaste a opté pour une présentation presque aseptisée des faits afin de rendre plus éclatants les ressentiments de son personnage principal. Alimentée par une bande originale (celle d’Alexandre Desplat) austère et glaçante par moments, la version 2019 de l’affaire Dreyfus devient plus dynamique dans sa seconde partie et fait du procès de Zola et du second jugement de Dreyfus, deux instants clés du formidable métrage impeccablement réalisé. Deux instants-clés compréhensibles de tous grâce à l’installation minutieuse d’un contexte révélé morceau par morceau, à l’instar des courriers déchirés interceptés par les services de renseignement militaire français, ceux-là même qui avaient le poids et la capacité de condamner n’importe quel homme jugé. S’il souffre de quelques longueurs, « J’accuse » est une relecture haletante de la célèbre affaire Dreyfus et fait indéniablement partie des plus grandes réussites de Roman Polanski. Un metteur en scène qui n’a pas hésité à s’exposer sous les feux de la rampe pour évoquer une erreur judiciaire du passé et offrir une relecture remarquable d’un fait de société toujours inquiétant, celle de la montée des extrémismes et de l’antisémitisme dans notre Europe contemporaine. « J’accuse » ou comment la petite et la grande Histoire se mêlent pour prouver que rien n’a vraiment changé finalement… ► Le making of Si on regrette parfois d’avoir quelques bonus commerciaux ou très courts, de simples bandes annonces ou liens vers des explications quelconques, celui de « J’accuse » constitue un making of comme on les aime ! Des vraies coulisses composées d’anecdotes de tournage, de confidences, d’images, d’explications et de points de vue, etc. une richesse plaisante qui permet de comprendre les tenants et aboutissants du film et de son équipe entière. Un régal ! Durant une petite demi-heure on part à la rencontre de tous ceux qui ont permis à « J’accuse » de voir le jour après 6 ans et 4 mois de préparation. Roman Polanski, Jean Rabasse (le chef décorateur), Hubert Engammare (premier assistant du réalisateur), Alain Goldman, le producteur du film, la costumière Pascaline Chavanne, le chef de la photographie Pawel Edleman mais aussi les différents acteurs qui ont pris part au projet, tous donnent leur point de vue sur le travail effectué ensemble et expliquent l’importance de respecter scrupuleusement la réalité historique d’un procès et d’une époque pas si lointaine… Le choix de tourner le film en français, l’authenticité des personnages, des décors et des dialogues. La vérité historique qui prédomine sur tout le reste, les clins d’œil aux œuvres picturales de Béraud, Monet ou deToulouse Lautrec, le besoin de reconstituer le Paris de cette époque, tout est passé au crible et fait l’objet d’un gros travail de documentation, minutieux et précis pour que chaque détail soit proche d’une vérité historique. D’ailleurs, on apprend que différents historiens et conseillers militaires sont venus en consultance sur le tournage pour rendre le tout cohérent et précis. Bien sûr, derrière ce « J’accuse », on trouve un metteur en scène exigeants, présent partout, tout le temps, curieux de ce qui se fait à chaque avant-poste et aussi précis que réconfortant. C’est que, on le découvre ici, Roman Polanski travaille énormément en amont de ses captations : les répétitions, les précisions attendues pour chaque geste, chaque scène, sa direction d’acteur et ses conseils avérés… De nombreux comédiens se livrent sur celui qui dirige le tout d’une main de maître avec son expérience du cinéma et des beaux-arts et son réel souci de précision et de véracité, tant dans l’histoire qu’il présente que dans les cadres. De même, une partie du making of est consacrée au choix et au travail de Jean Dujardin, un comédien investit, concentré, dont l’âge et la ressemblance physique étaient deux atouts majeurs mais pas seulement. Incarnant un passeur d’informations qui met en lumière l’histoire, ses camarades de jeu expliquent combien sa concentration, son investissement, sa force de jeu et sa maturité forcent le respect. Enfin, on comprend que si le sujet de ce « J’accuse » a déjà été bien exploité sur les écrans comme dans la littérature, ce procès qui a duré 12 ans n’est qu’un prétexte pour parler d’un sujet encore tabou et d’une situation qui, aujourd’hui encore, fait parler d’elle et dont on n’a pas fini de voir le bout… Genre : Drame Durée du film : 2h12 Bonus: Un making of passionnant d'une demi-heure

Avis : Nouveau long-métrage de Ken Loach, « Sorry we missed you » est un film nécessaire et poignant, dans la continuité de ce qui avait déjà entamé avec « Moi, Daniel Blake » sorti trois ans plus tôt. Le réalisateur britannique a beau avoir une longue filmographie derrière lui et quelques années au compteur, il n’est pas près de se taire et dénonce des faits sociétaux avec la même férocité et la même pudeur. Après la fracture numérique et ses conséquences sur les demandeurs d’emploi dépassés par une technologie hyper banalisée, voici à présent une nouvelle dérive de notre société moderne mais aussi clivante : l’ubérisation. A l’heure où les ventes par Internet explosent et les livraisons à domicile se multiplient à une vitesse impressionnante, on découvre combien de nombreux emplois créés pour satisfaire les clients pressés peuvent broyer leurs employés mais aussi des familles entières privées de temps... et de liberté. Ricky ou l’enfer de la vie Ricky, père de famille débrouillard et désireux de donner le meilleur à sa famille (pourtant privée de plaisirs simples), voit dans le boulot de coursier indépendant une parfaite occasion de surfer sur l’ultra-rapidité de la consommation croissante. Après avoir investi les dernières économies familiales dans l’achat d’un petit fourgon pratique, le jeune britannique découvre les coulisses du monde chronophage de la livraison expresse. Ses journées à rallonge, dictées par une black box onéreuse, s’enchaînent, le vidant de toute son énergie et le privant de moments en famille. Sur les routes du matin jusque tard le soir, Ricky n’a que quelques minuscules minutes pour se dégourdir les jambes, manger, livrer ses petits paquets minutieusement triés avant de repartir à l’autre bout d’une ville embouteillée, nerveuse où accidents et autres complications l’attendent au tournant. Prisonnier d’un cercle vicieux dont il ne peut s’extraire, le père de famille va peu à peu s’attirer une succession de galères... Film coup de poing dont on ne peut sortir indemne, « Sorry we missed you » décrit les dérives d’un système, d’une société où l’individu n’a plus sa place ni de raison d’exister si ce n’est celle d’aller travailler. Broyés par les dettes, les difficultés quotidiennes, Ricky, Abby et leurs enfants sont indirectement les victimes d’un mode de consommation que l’on sait prégnant. Nécessaire et alarmant, le dernier film de Ken Loach continue de pointer du doigt une société où chacun doit entrer dans le rang, se réactualiser sil ne veut pas se faire abandonner. « Marche ou crève », cette expression résumerait presque à elle seule les dénonciations faites par l’octogénaire depuis de nombreuses années et multirécompensé pour avoir à ce point été concerné et impliqué. Comme toujours, les interprètes des histoires créées de toutes pièces par son acolyte de toujours, le scénariste Paul Laverty, forcent notre respect. Kris Hitchen, Debbis Honeywood, Rhys Stone et même la toute jeune Katie Proctor donnent vie à cette petite famille plus vraie que nature, impressionnante et touchante, une de celles que l’on voudrait pouvoir aider tant la détresse qui s’en dégage parvient à nous concerner. ► Les bonus Peu de bonus sont présents sur la galette, mais ils sont de qualité, à l’instar du court Making Off (5’) où Ken Loach et l’équipe du film contextualisent le film et soulignent l’importance du travail et de sa nature qui tend à évoluer pour écraser un peu plus le travailleur pour des raisons évidentes de rendement.

En voyant le réalisateur nous livrer ses confidences, nous découvrons un réalisateur très présent, très impliqué et donnant sa chance aux acteurs ou aux gens de métier pour peu qu’ils habitent la région. L’ambiance positive est toujours recherchée pour construire une relation de confiance dans le respect nécessaire lié au processus créatif. Avec Ken Loach, l’humain est au centre et cela se ressent à l’écran… et jusque dans les bonus ! Dans ce bel échange, le réalisateur revient sur le travail de ses proches collaborateurs avec un regard toujours bienveillant. « L’entretien avec son complice Paul Laverty » est également essentiel pour comprendre la relation d’amitié qui unit les deux hommes. Reprenant les mêmes questions, le scénariste nous livre son propre regard. Avocat des droits de l’Homme, Paul Laverty a été témoin de la guerre au Nicaragua. Cet épisode sombre de notre Histoire l’a conduit à proposer le film « Carla’s Song » à Ken Loach qui a accepté. Le scénariste insiste également sur sa relation d’amitié avec le réalisateur et sur l’importance du travail d’équipe pour réussir un si beau projet. La séquence s’attardera sur sa vision du monde qui rejoint celle de Ken Loach. Décidément, ils se sont bien trouvés ! Intéressants, le making of et les deux entretiens donnent les clés de lecture pour mieux appréhender ce beau et grand film ! Genre : Drame Durée du film : 1h40 Bonus : Environ 30 minutes dont deux entretiens avec Ken Loach et Paul Laverty