En instance de divorce (entamée dans une démarche unilatérale), Noura espère que les quelques jours qui la libéreront d’un mariage malheureux s’égraineront vite. Mais lorsque son délinquant de mari est libéré par une grâce présidentielle octroyée, ce sont tous les projets d’avenir qui finissent par être ébranlés. Noura sourit… A l’instar de la chanson « Zora sourit » de Jean-Jacques Goldman, interprété à l’époque par Céline Dion, « Noura rêve » évoque le besoin de libération d’une femme condamnée à être une mère, une épouse invisible, la nécessité d’aller de l’avant pour cette femme que la société rend depuis trop longtemps transparente. Une femme dont les quelques petits sourires illuminent un visage marqué par la dureté de la vie, de la privation, de sa condition. Critique d’une société où les femmes sont encore brimées et peu considérées, le film de Hinde Boujemaa est certes féministe mais ne verse jamais dans le manichéisme. La violence morale dont elle fait l’objet, les difficultés rencontrées de se libérer d’un homme qu’elle ne semble jamais avoir vraiment aimé n’ont jamais empêché Noura d’avancer dans une vie précaire dont elle veut se libérer. Les blessures et les déceptions qui ont marqué son quotidien pourraient bien disparaître dans les bras d’un Lassad qu’elle ne peut (pas encore) totalement aimer. Partagée entre sa vie de mère et celle qu’elle fantasme dans le sous-sol de l’hôpital où elle est employée, Noura, femme forte et symbole d’un renouveau, incarne une Tunisie moderne qui, au lendemain du Printemps arabe, doit encore se battre pour mettre place une réelle émancipation. Porté par la magnétique, Hend Sabri « Noura rêve » est rempli de désillusions, de rebondissements, de moments tendus et de quelques rares bouffées d’oxygène, d’instants qui rendent ce drame social par moment anxiogène mais jamais dérangeant. Le métrage, qui constitue une leçon de vie appréciable, montre combien de nombreuses femmes ont encore un rude combat à mener pour leur liberté et s’inscrit, comme « The Reports on Sarah and Saleem », dans la lignée des films de grande qualité qui ont énormément de choses à nous raconter. A voir ! Date de sortie en Belgique : 29 janvier 2020 Durée du film : 1h32 Genre : Drame

0 Commentaires

Si sa réalisation bancale et son manque d’incision font du film de Jay Roach un métrage peu passionnant, son casting féminin impeccable et l’implication sans faille de son trio d’actrices rendent ce « Scandale » appréciable à plusieurs niveaux. Un parfum de scandale… A l’instar de l’organisation du building Fox Corporation, c’est à certains étages du métrage que se joue l’intrigue de « Scandale» aussi inconstant que la carrière de certaines animatrices et journalistes vedettes de la chaîne. Si son prologue annonce clairement la couleur (certains noms ont été inventés de toute pièce et certains scènes et dialogues changés pour les besoins du film) et que les premiers pas hésitants nous font perdre le fil d’une histoire qui gagne en intensité au fil de ses deux petites heures, on ne peut que se demander les raisons qui ont poussé Jay Roach à mettre en lumière un sujet en or et on ne peut plus actuel avec autant de platitude. Les films et autres documentaires destinés à dénoncer les harcèlements sexuels étant de plus en plus nombreux, il aurait fallu que « Bombshell » fasse un peu plus d’étincelles pour se démarquer d’une concurrence rude et bien plus investie dans le combat qu’elle mène. L’affaire du harcèlement sexuel chez FOX se déroule quelques mois avant la détonation du célèbre mouvement #MeToo, lorsque Gretchen Carlston, licenciée sans motif apparent, décide d’attaquer en justice, Roger Ailes (presque méconnaissable John Lithgow), le célèbre dirigeant de la chaine Fox News. Dénonçant les actes condamnables de magnats et hauts-placés qui dirigeaient leur petite entreprise en toute impunité et l’abus de pouvoir depuis trop longtemps exercés, « Scandale » donne une voix aux femmes bafouées et embauchées pour la beauté de leurs jambes et leur physique plaisant à regarder. Et c’est d’ailleurs là que le bât blesse. En s’appuyant de façon excessive sur un manichéisme peu subtil, Jay Roach caricaturerait presque le monde des médias et de la politique, mais aussi les relations qui animent patron et employées dans un rapport de force qui nécessite un perpétuel besoin de reconnaissance et d’identité, de subordination et de supériorité. Les trois blondes peroxydées incarnées pourtant brillamment par Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie se ressemblent presque dans les traits mais ont une approche bien différente de la réussite et du harcèlement dont elles toutes victimes. Et si la petite dernière Kayla est un personnage sorti tout droit de l’imagination du scénariste Charles Randolph, c’est sans aucun doute pour représenter la fragilité et la naïveté de certaines femmes fortes avalées par un système où la méritocratie n’est pas totalement appliquée. 50 nuances de sexisme Après une installation en bonne et due forme de l’ambiance de travail au sein de la Fox et un petit tour du propriétaire organisé par Megyn Kelly (Charlize Theron) vedette de la chaîne et personnage principal du présent métrage, on entre peu à peu au cœur du problème non sans détour dans sa vie privée et ses altercations avec un candidat aux élections présidentielles rustre et irrespectueux de la condition féminine, point d’ancrage un peu grossier d’un climax qui ne fera que se détériorer. Distillant tantôt quelques extraits de témoignages réels ou des confidences face-caméra de ses héroïnes, nous perdant dans les couloirs d’une rédaction où soutien et contestations se font face et accordant des visions radicalement différentes de mêmes faits, « Bombshell » ressemble davantage à une ébauche de film qu’à un produit abouti. Nécessaire et particulièrement actuel, le film de Jay Roach aurait pu s’avérer bien plus efficace. En axant son propos sur la difficulté de trouver d’autres témoignages accablants plutôt que se centrer sur les rouages du mécanisme machiavélique du harcèlement moral et sexuel au travail, le film perd en intensité et ne marquera véritablement les esprits que par l’efficacité de son casting. Date de sortie en Belgique : 29 janvier 2020 Date de sortie en France : 22 janvier 2020 Durée du film : 1h49 Genre : Drame/Biopic

Et pourtant, le pari n’était pas gagné tant nos a priori envers le film de Stephen Gaghan étaient grands. Robert Downey Jr en mode psychédélique, animaux numériques, scénario peu original et bande annonce un peu trop « banale » nous faisaient craindre le pire. Mais il faut bien l’admettre à la sortie de la projection, ce Dr Dolittle version 2020 est non seulement un bel hommage à l’univers littéraire de Hugh Lifting mais un savant mélange de comédie et d’aventure familiale, un film grand public qui se laisse découvrir sans réel déplaisir, que du contraire. Grâce à son casting vocal composé de belles célébrités, ses aventures édulcorées et un bestiaire décrit avec un souci de réalisme et d'une justesse comportementale de belle qualité, la magie opère et rend le film de Stephen Gaghan vraiment plaisant à parcourir. Un bien étrange bestiaire Si les besoins du film et de son intrigue rendent les actions parfois trop faciles et que certains passages en deviennent par moments puérils, « Le voyage du Dr Dolittle » n’est finalement pas le naufrage annoncé et tant redouté. Néanmoins, à la vue de sa bande annonce francophone, on ne peut que souhaiter à tout un chacun de pouvoir mesurer les qualités du métrage dans sa version originale, son casting vocal étant hautement appréciable et le travail d’accent de Robert Downey Jr tout aussi remarquable. Emma Thompson, narratrice phare de ces nouvelles aventures dolittlelesques, Rami Malek, John Cena, Octavia Spencer, Marion Cotillard, Selena Gomez, Ralph Fiennes ou encore Tom Holland viennent en effet prêter leurs voix à des personnages hauts en couleur tous plus drôles ou touchants les uns que les autres (mention spéciale à Kevin le écureuil). Face à eux, un casting humain tout aussi concluant : Antonio Banderas, Michael Sheen cabotinent comme jamais et Robert Downey Jr entre dans la peau de ce veuf rustre et solitaire avec une facilité et une efficacité déconcertantes. Le jeune Harry Collett (aperçu dans « Dunkerque ») parvient, lui, à tirer son épingle du jeu même si l’essentiel de l’histoire se concentre sur l’étrange docteur et ses compagnons à plumes, à poils ou à écailles. Planté avec délicatesse dans les décors de l’époque victorienne, « Le voyage du Dr Dolittle » enchante par son humour bien senti, les caricatures des humains et animaux engaillardis partis vivre une aventure trépidante où chaque spectateur y trouve son compte qu’il soit grand ou petit. Sublimé par la musique d’un Danny Elfman toujours inspiré et une bande originale bien calibrée (« Original » de Sia et le cover « Wonderful World » de Reuben and the dark résonnent encore une fois les portes de la salle refermées) le film de Gaghan ne propose certes rien de révolutionnaire mais dispose d’une réalisation finalement bien maîtrisée et d’un récit efficace et dans l’ensemble plutôt bien amené. Première grosse sortie familiale de l’année, « Le voyage de Dr Dolittle » s’avère être une bonne pioche oscillant entre film d’aventure et comédie, une petite réussite qui s’inscrit sans aucun souci dans la liste des films grand public capables de nous enchanter. Date de sortie en Belgique : 29 janvier 2020 Date de sortie en France : 5 février 2020 Durée du film : 1h41 Genre : Aventure /Comédie Titre original: Dolittle

« La Llorona » n’est pas, comme son nom pourrait l’indiquer, un film d’horreur grand public. C’est un thriller politique d’une beauté à couper le souffle et une expérience immersive où l’horreur ne se trouve que dans le passé d’un pays violenté par quelques hommes. Un grand, très grand film, que l’on ne peut que recommander. La Llorona, un mythe qui prend place dans une dure réalité Convoquant des thèmes qui lui sont chers et une famille du cinéma qu’il s’est constitué au fil de ses trois longs-métrages, Jayro Bustamante continue de dénoncer les épines qui ont empêché le Guatemala de marcher vers une réelle liberté durant longues années. Après s’être penché sur le sort des indigènes et celui réservé aux homosexuels, c’est autour des « communistes » de faire leur place devant la caméra du brillant cinéaste. Et pour mettre en forme son idée et son combat idéologique, le réalisateur guatémaltèque a choisi d’emprunter la voie du thriller fantastique, une conjugaison qui fonctionne à merveille et permet ainsi au passé et au présent de se mêler et de s’ancrer dans le mythe et la réalité. Quand le cauchemar d’un pays devient la hantise d’un général génocidaire et de sa famille, cela donne un « Llorona » incroyablement prenant et haletant, un long-métrage qui met tous nos sens en éveil. « Il y a des morts qui ne font pas de bruit, Llorona, et leur peine est plus grande ! », ces quelques paroles issues de la cantine enfantine interprétée magistralement par Gaby Moreno dans le générique de fin résument presqu’à elles-mêmes l’idée générale d’une intrigue profonde, dans laquelle deuil, réparation, révolte et obsession sont légion. Ces morts, ce sont ceux qui, dans les années 1980, sont tombés sous les coups, les tortures et les violences perpétrées par l’armée guatémaltèque envers les Indiens Mayas-Ixiles. Des disparus perdus dans les limbes de la mémoire collective mais dont l’histoire est rappelée par leurs familles, leurs amis, les quelques survivants venus témoigner lors du procès du général Monteverde ou manifester sous les fenêtres de ce dirigeant relaxé. Si la politique se trouve bien sûr au centre du récit, Jayro Bustamante a eu la formidable idée de faire vrombir la colère du peuple en dehors du champ de sa caméra, nous rappelant sa présence au pied de la villa luxueuse du général par quelques intrusions et importantes mobilisations. Mais le passé ne s’arrêtant pas à la solidité des murs, il entre dans la maisonnée par le biais de quelques pleurs, entendus la nuit par l’ancien chef militaire. Serait-ce ceux de la Llorona, cette femme endeuillée issue du mythe rendu célèbre au fil des années ? Magnifique allégorie de la douleur d’un peuple opprimé, cette dame blanche que l’on devine inquiète et bouleverse ses personnages principaux comme ses spectateurs. C’est que le huis clos efficace proposé par Bustamante oppresse et nous fait avancer à pas fébriles dans un drame que l’on imagine emplit de rancœur. Contemplatif, le métrage prend son temps, fait battre nos cœurs à cent à l’heure et nous permet d'aller à la rencontre des fantômes du passé et des affres qu’ils ont tous laissés. Parfaitement interprété par son casting de haute voltige (dans lequel on retrouve des visages amis du cinéma de Bustamante), le film a quelque chose de fascinant dans son approche métaphysique et historique et marquera tous ceux qui découvriront ici une réalité difficilement supportable, celle qui montre combien l’horreur humaine n’a jamais eu de limite. Date de sortie en Belgique/France : 22 janvier 2020 Durée du film : 1h37 Genre : Thriller/Drame/Fantastique

Jugez par vous-même : « Boardwalk Empire », « Game of Thrones » ou encore « Luther » sont quelques exemples de ses réussites télévisées ! En partie produit par les frères Russo (Anthony et Joe), le personnage principal de ce film d’action est campé par Chadwick Boseman qui incarnait Black Panther au sein de l’équipe des Avengers. Ici, son personnage de flic incorruptible trouve son origine peu de temps après le meurtre de son père, reconnu comme étant un excellent policier de Manhattan. Adolescent lors des funérailles, il s’est promit de résoudre le crime et de toujours faire éclater la vérité, quel qu’en soit le prix à payer. La construction toute entière du personnage principal en fait un personnage peu loquace mais terriblement efficace et doublé d’une réputation de flingueur. Parmi les autres têtes connues, citons le très convaincant J.K. Simmons en chef de la police. Dès les premières minutes du film, le rythme monte dans les tours et l’intrigue se met rapidement en place. Alors qu’il fait nuit, une voiture se gare devant un restaurant, avec à son bord, deux individus à la recherche de drogue. Sauf que l’indicateur mentionnait un vol de trente grammes de poudre et non trois cents ! Sans que quiconque ne déclenche l’alarme, des policiers pénètrent sur place … Très vite, la fusillade se solde par la mort de ce groupe de policiers ainsi que celle des renforts qui ont très rapidement rejoint leurs collègues. Ce bain de sang fera fuir les tueurs alors que les policiers boucleront la ville jusqu’au matin : blocage des ponts, des autoroutes, annulation des trains, l’étau se resserre dangereusement autour des deux malfrats (Stephen James et Taylor Kitsch) et la police se montre de plus en plus violente… La sombre machination qui se trame dans cette affaire, l’efficacité du film et ses partis pris font penser à certains films policiers des années 90 et ce n’est pas pour nous déplaire ! Nous pensons forcément un peu au « Négociateur » avec Kevin Spacey, et plus récemment à « 16 blocks » avec Bruce Willis. L’intérêt pour les spectateurs est de suivre cette gigantesque traque mais aussi de découvrir le fin mot de cette histoire ! Afin de servir au mieux l’intrigue, Brian Kirk a pris le parti de reconstituer toute cette affaire en une nuit, à la manière de 24h chrono avec le renseignement de l’heure des faits… rendant le tout réellement prenant ! A cela, ajoutons une réalisation dynamique mais toujours lisible pour ne pas gâcher la fête. Finalement, que peut-on reprocher au film ? Une intrigue efficace mais certes convenue et quelques incohérences scénaristiques. Pourtant, rien ne vient gâcher ce petit plaisir coupable ! Avec « Manhattan Lockdown », Brian Kirk nous livre un film d’action extrêmement efficace et bien calibré, un métrage où l’ennui ne guette jamais le spectateur qui a envie de connaitre le fin mot d’une histoire peut-être déjà vue mais extrêmement prenante ! Date de sortie en Belgique : 8 janvier 2020 Durée du film : 1h41 Genre : Action Titre original : 21 bridges

Véritables petits bijoux réalisés en stop motion, ces adaptations des dessins du Norvégiens Kjell Aukrust sont à la fois poétiques, drôles et un peu naïves mais toujours sincères ! Ce dernier volet de la trilogie parvient-il à égaler dans nos cœurs son sympathique prédécesseur ? Objectif lune ! Rasmus A. Sivertsen a de nouveau mobilisé son studio Qvisten, soit le plus grand en matière de production des films d’animation scandinaves. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’une fois encore la technique est parfaitement rodée pour nous offrir un spectacle de qualité. Les animations sont sans faille et permettent à l’histoire de prendre son envol malgré un rythme inconstant. Et c’est là la principale critique à formuler ! On perd en humour ce qu’on gagne en discours engagé (politique, écologique). Et même si l’argumentaire est très bien amené, on se dit que les plus jeunes ne comprendront pas forcément, et ne rirons pas non plus ! Les adultes eux, sourirons sans forcément beaucoup rire, mais trouveront les allusions perspicaces et finement amenées ! A chaque nouvelle aventure, l’univers tend à s’agrandir pour proposer plus de personnages, plus de décors et finalement de plus grands enjeux. Cette fois, le choix du réalisateur s’est porté sur l’odyssée spatiale pour boucler sa trilogie. Pour autant, le rythme est loin d’être aussi trépidant que précédemment. Bien sûr, l’aventure reste sympathique mais enchaîne également les dénonciations. Les gags ne se succédant plus comme avant et l’univers dépeint devenant également moins enchanteur. Finalement, cette nouvelle aventure de Solan et Ludvig tient plus pour l’affection que nous leur portons que par la qualité de cette nouvelle aventure. Moins rythmée mais aussi moins drôle, cette histoire sortie en ce début sur nos écrans a néanmoins le mérite de dénoncer les dérives liées à la course à lune (désormais de nouveau d’actualité) ou la toute puissance de l’Etat qui servirait trop souvent ses seuls intérêts personnels au détriment de ceux de ses concitoyens. En fin de compte, ce « Voyage dans la lune » n’est pas si enfantin que ça... Date de sortie en Belgique : 22 janvier 2020 Durée du film : 1h20 Genre : Animation

« Cette histoire est tirée d’un vrai mensonge » Touchée par une terrible maladie, Nai Nai (« grand-mère » en chinois) n’est pas au courant de son état. Sa famille, partie vivre aux USA et au Japon ou restée au pays, décide alors de se réunir une dernière fois autour de cette matriarche au caractère bien trempé mais à l’amour inconditionnel. S’ensuit une série de rencontres, de moments heureux ou douloureux, une réunification bienveillante autour de cette aïeule apparemment mourante. Reflétant la vie dans ce qu’elle a de plus simple, « The Farewell » prend le temps d’installer son petit monde ordinaire dans une présentation un peu trop sommaire. Si l’idée de base de Lulu Wang est honorable, on regrette en effet l’utilisation maladroite de scènes poussives ou au contraire, une distanciation provoquée par une succession d’événements présentés de façon trop scolaire que pour une créer une réelle empathie envers la famille de cette mère-grand. Les traditions chinoises, les attaches pudiques mais profondes qui relient chaque membre de la tribu, la préparation d’un mariage prétexte à se réunir une dernière fois, les gestes d’amour quotidien pour cette petite dame qui a toujours su consolider les liens viennent enrichir le récit tendre de Lulu Wang sans parvenir à totalement nous convaincre de le suivre. « Goodbye, farewell, auviderzein, au revoir » Si le titre du film invoque chez nous la chanson phare de « La Mélodie du bonheur », d’autres musiques viennent enjoliver ou distordre les étapes de ce récit familial inspiré de la propre vie de la réalisatrice chinoise. L’intrigue, simpliste et un peu trop étirée, convoquera ou non, une série d’émotions allant de la torpeur à une profonde affection. C’est que, même si les propositions des comédiens sont louables, on regrette par moment le détachement ou le surjeu de certains d’entre eux. Oscillant entre authenticité bienveillante et pathos exacerbé, « The farewell » est une entrée à pas feutrés dans une famille ordinaire qui s’apprête à vivre le prologue d’une histoire coutumière. Une opportunité de s’identifier peut-être à des émotions vécues et selon non, beaucoup trop contenues. Date de sortie en Belgique : 22 janvier 2020 Date de sortie en France: 8 janvier 2020 Durée du film : 1h38 Genre : Drame

Avis : Film nécessaire à l’interprétation sans faille et à l’histoire authentique percutante, « Just Mercy» de Destin Daniel Cretton est un biopic dont on sort difficilement indemne. Vibrant hommage au travail de Bryan Stevenson, avocat diplômé de Harvard et fervent défenseur des démunis de la région de l’Alabama, « La voie de la justice» (en version française) est rempli d’une humanité qui réchauffe et serre le cœur. Ne tirez pas sur Walter McMillian Monroe, 1986. Plus de 25 ans après la publication du célèbre et mémorable « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » de Harper Lee, l’histoire se répète avec la même fatalité : un travailleur afro-américain se fait condamner pour un crime qu’il n’a pas commis. Trop « noir » pour être innocent, le procès montre pourtant combien les preuves sont futiles et la condamnation scandaleuse. Mais qu’importe si la vie du coupable tout désigné vole en éclats… Dans les états sudistes, mieux vaut voir un faux coupable derrière les barreaux que de faire trainer une enquête durant des mois. A l’heure où le racisme est encore bien présent dans certaines régions des USA, « Just Mercy » nous rappelle que tout cela est loin d’être une fiction… Fort heureusement pour ces prévenus trop pauvres que pour s’accorder une vraie défense, un avocat déterminé à soutenir les "laisser pour compte" vient les écouter et rouvrir leur dossier. En créant Equal Justice, Bryan Stevenson ne fait pas que redonner de l’espoir aux familles séparées d’un mari, d’un enfant, d’un père qu’on leur a arraché sans procès équitable. Il met en lumière les défaillances d’un système où les droits civiques sont bafoués et où mieux vaut être riche et blanc que noir et désargenté. Son film, Destin Daniel Cretton le porte à bout de bras avec une assurance et une implication qui forcent le respect et devant lesquels personne ne peut rester de marbre. Combien y-a-t-il eu de Walter McMillian dans les couloirs de la mort ? Combien d’innocents sont passés sur la chaise électrique ? Comment un pays qui fait prêter serment sur la Bible peut-il se parjurer à ce point ? Pourquoi trente ans après ce combat entamé pour la vérité, existe-t-il encore des victimes à jamais brisées par une justice à deux visages ? Quand on sait qu’une condamnation sur dix dans le couloir de la mort aboutit à une libération faute de preuves, on se dit que décidemment, il y a de quoi s’interroger. La présomption d’innocence semble être réservée à un pan de notre société, peut-on aujourd’hui encore le tolérer ? « La voie de la justice » ne répond peut-être pas à toutes ces questions mais a le mérite de les convoquer chez chacun d’entre nous, sans ton moralisateur qui entacherait la vision mais avec toute la bienveillance que l’on peut attendre face à ce genre de situation. Un face à face passionnant Adapté du livre autobiographique de son héros éponyme (« A story of Justice and Redemption »), « Just Mercy » aurait peut-être mérité plus de densité et de rythme pour être une réussite totale. Néanmoins, si le choix de présenter un combat linéaire et somme toute classique dans son traitement à l’écran peut ternir quelque peu un film qui aurait pu briller de mille feux, on apprécie la délicatesse du metteur en scène et son évocation sans pathos d’une histoire qui aurait bien pu verser dans un cri de rage exacerbé ou une démonstration larmoyante dérangeante. Crescendo, son récit commence par la découverte de quelques récits de vie, parmi lesquels ceux de Anthony, Johnny D (William McMillian) et Herbert, trois personnalités auxquelles on s’attache le temps de quelques heures et que l’on quitte parfois la gorge nouée ou le cœur en berne. Solide film de procès et enquête passionnante, « Just Mercy » est sublimé par un jeu d’acteurs puissant dans sa verbalisation comme dans ses émotions contenues. Michael B Jordan et Jamie Foxx trouvent ici deux rôles d’envergure dont on se souviendra longtemps et font vivre leurs personnages avec une implication réelle et un réalisme confondant. De même, Brie Larson, que l’on a vu exceller dans des cinémas totalement opposés apporte une stabilité et une présence discrète mais appréciée dans un combat que l’on aimerait voir vite se clôturer. Biopic dramatique d’une belle humilité, « Just Mercy » aurait certes pu gagner en profondeur et en pugnacité mais il n’en reste pas moins un film de qualité. Nous poursuivant quelques heures après sa vision, le film de Destin Daniel Cretton (« Le château de verre », « State of Grace») convoque une puissante réflexion et un panel d’émotions autour d’un sujet maintes fois évoqués mais pourtant toujours d’une terrible actualité. Parce que chaque homme a le droit d’être entendu et considéré, le combat de Bryan Stevenson, joliment imagé, a une belle place à défendre dans nos salles ciné. Date de sortie en Belgique : 22 janvier 2020 Date de sortie en France : 29 janvier 2020 Durée du film : 2h17 Genre : Biopic/Drame Titre original : Just Mercy

Un changement bienvenu Contrairement à Bad Boys I et II réalisé par Michael Bay, ce troisième volet se voit confier au tandem belge Adil El Arbi et Bilall Fallah responsables des films « Black » et « Gangsta » qui traitaient des thèmes de gangs, de cités difficiles et de problèmes liés à la multiculturalité. Le deuxième volet de Bad Boys réalisé en 2003 ne nous avait pas laissé un très bon souvenir... Alors, lorsque nous avons appris l’accélération de la mise en chantier de ce dernier opus (lancé en 2009), nous étions quelque peu dubitatif…et pourtant ! Quelle belle surprise ! Dès les premières minutes du film, nous avons apprécié le travail des réalisateurs sur ce film hollywoodien qui sent bon les années 90 ! Il y a dans leur manière de poser la caméra et de la mettre en mouvement des codes et des références propres au premier film ! D’ailleurs, les bonnes vieilles cascades « à l’ancienne » sont préférées à l’écran vert (ici plus discret). Les nombreuses scènes d’action bien que spectaculaires et plus sanglantes qu’à l’accoutumée, ne sont jamais illisibles à l’écran. Il n’empêche ; les réalisateurs parviennent à créer la surprise au détour d’un plan particulier, d’un décor (oh la scène finale !) ou d’une bonne idée qui jaillit à travers l’écran! Quant aux quelques ralentis présents, ils ne font que renforcer la filiation claire avec la manière dont les blockbusters étaient jadis filmés - Bad Boys premier du nom en tête ! Le rythme est constant même s’il sait prendre son temps par moments, afin de ne pas trop nous brusquer. Finalement, ce que nous ressentons en voyant ce film, c’est du plaisir à l’état pur puisque la technique ne prend jamais le dessus sur ce récit très drôle (mais nous y reviendrons). Nous sentons que les réalisateurs sont fans de ce genre de cinéma, et à travers leur réalisation, nous percevons à la fois leur envie de rendre hommage et leur préoccupation de respecter un public trop souvent malmené. Alors, quand on sait que les réalisateurs belges sont liés à la mise en chantier du 4e épisode du "Flic de Beverly Hills", on se met déjà à rêver. « Bad boys, bad boys whatcha gonna do whatcha gonna do ? When they come for you ? » Même si le pitch du film tient sur un ticket de métro, ce n’est pas pour le scénario que l’on va voir ce genre de film. On y va avant tout pour l’affiche et sur ce point, Will Smith et Martin Lawrence semblent s’éclater et nous amusent beaucoup ! Le duo comique accentue encore un peu plus ce coté « buddy movie » que nous apprécions. La faute à un Will Smith toujours en pleine forme bien décidé à continuer sa lutte contre le crime organisé pendant que son acolyte pantouflard se verrait bien prendre sa retraite. Ce qui faisait le sel de la série fonctionne de nouveau pleinement et provoque de francs éclats de rires. Evidemment, il en ressort que le personnage de Martin Lawrence est le véritable souffre douleur de cet opus car à y regarder de plus près, tout oppose désormais ces deux amis : leurs silhouettes (le temps a passé…mais pas de la même manière), leurs modes de vie (Porsche 911 carrera 4S pour l’un vs Nissan Quest pour l’autre), leurs envies et leurs déboires personnels ! Cette dualité se traduit à l’écran par de nombreux gags visuels qui fonctionnement plutôt bien ! Quant aux vannes, celles-ci fusent telles les balles de leurs flingues ! Même si le film ne parvient pas à se hisser au sommet du genre, il y a un petit coté « L’arme fatale 4 - je suis trop vieux pour ces conneries- » pas déplaisant et clairement au dessus du tout venant de la production cinématographique actuelle en matière d’action-movie. Un dernier tour de piste et puis s’en vont ? Vraiment ? Martelé dans le film comme étant leur dernière opération, la fin laisse pourtant présager le contraire. Un quatrième opus a d’ailleurs été confirmé il y a peu par le Hollywood Reporter. Toujours mené par Will Smith et Martin Lawrence, Chris Bremmer rempilerait également à l’écriture. Espérons que nous n’attendrons pas plus de dix ans pour voir arriver un bon film d’action décomplexé ! Date de sortie en Belgique/France : 22 janvier 2020 Durée du film : 2h04 Genre : Action/Comédie

Une rancune un peu amère. Inspiré de l’histoire originale de Takashi Shimizu (« Ju-on : The Grudge »), l’intrigue de Nicolas Pesce use des mêmes stratégies que son collègue japonais sans parvenir à y insuffler un minimum de génie. En éclatant le récit en divers chapitres et en faisant des aller et retour dans le passé d’une maison sur laquelle semble planer une terrible malédiction, Pesce perd son public trop occupé à comprendre le lien entre les différentes pièces de son puzzle scénaristique. Trop souvent saccadé, le rythme de son récit est irrégulier et les jumpscare, souvent inefficaces, trop prévisibles que pour surprendre les spectateurs déconcertés. Les rires gênés et les mines déconfites des intrépides du soir sont d’ailleurs la preuve ultime que ce sentiment d’avoir été grugés l’a emporté sur le plaisir de retrouver ce qui nous avait jadis fait frissonner. Mais pourquoi « The Grudge » de Nicolas Pesce ne parvient-il pas à produire l’effet escompté ? Les tares sont nombreuses et faciles à lister. Le récit éclaté et les effets de surprise risibles ne sont rien à comparer au jeu minimaliste de son casting peu convaincant et à sa fin précipitée. Son réalisateur et scénariste semble, dans un éclair de lucidité, vouloir se débarrasser de son fardeau et se bouscule dans un double twist gros comme une maison, donnant le coup de grâce à une histoire et une distribution en souffrance depuis (trop) longtemps. Evoquons justement les personnages et les interprètes de cette farce grotesque. Andrea Riseborough, habituée aux seconds rôles dans des métrages tels que « Nocturnal Animals », « Battle of the sexes » ou « La mort de Staline », tient ici la tête d’affiche d’un film qui ne lui rendra peut-être pas service. Toujours en retenue, jamais très concernée par les émotions diverses de son héroïne, la comédienne britannique nage en eaux troubles et s’y enfoncent au fur et à mesure que le récit gagne en relative intensité. Face à elle, Demían Bichir, lui aussi cantonné dans une kyrielle de seconds rôles, celui-ci étant sans doute le plus « amusant » tant sa présence dans le récit n’a absolument aucun intérêt en soi, son personnage répondant quasiment toujours aux abonnés absents… Et puisque l’histoire veut que l’on suive l’enquête du détective Muldoon (Riseborough) et que l’on découvre ainsi le passé du 44 Reyburn Drive et le drame qui a touché des trois familles sans lien apparent, on suit impassible le déroulement des événements et faisons la rencontre d’autres protagonistes tout aussi insignifiants. Le couple Spencer (incarné par John Cho et Betty Gilpin), les Matheson (coucou Lin Shaye – il faut bien qu’une figure emblématique de l’horreur vienne sauver les meubles en feu) ou encore l’inspecteur Wilson (le premier à avoir enquêté sur les faits et à avoir totalement perdu pieds) ont tour à tour leur petit focus pour permettre à la nouvelle recrue du comté de se faire sa petite idée, l’occasion de venir toucher un petit chèque a défaut de se démarquer. En bref, que retenir de ce « Grudge » version 2020 ? Pas grand-chose. L’idée de base mal exploitée, sa mise en scène anesthésique et son casting peu impliqué font du film de Nicolas Pesce un film vite vu, vite oublié. Vous aimez frissonner ? Passez votre route car ce n’est pas avec celui-ci que votre trouillomètre pourra s’affoler. En même temps, sa bande annonce (mensongère) le laissait déjà présager… inutile de vouloir le vérifier. Date de sortie en Belgique/France : 15 janvier 2020 Durée du film : 1h34 Genre : Horreur

C’est que dès le début des années trente, la petite Frances (devenue Judy) enchaîne les tournages, s’accordant peu de répit et se faisant bouffer par les tournages et la discipline des plateaux de la MGM où elle a grandi… un rythme de vie qui lui a pour toujours volé l’âme de son enfance, de sa naïveté et conduit vers une fin de vie difficile à supporter. « Judy » du britannique Rupert Goold rend un joli hommage à cette grande dame du cinéma en nous proposant non pas un biopic linéaire, mais un focus sur sa fin de carrière… Émouvant ! Over the spotlights Si Dalida voulait « mourir sur scène », on peut dire qu’il en allait de même pour Judy Garland. La fiancée de l’Amérique propulsée sur le devant de toutes les scènes n’a, semble-t-il, jamais été heureuse que sous les feux des projecteurs. Mariée à cinq reprises, mère de trois enfants (dont la tout aussi célèbre Liza Minelli croisée au détour d'une scène du film de Goold), Judy enchaîne les performances jusqu’au crépuscule d’une carrière qui la précipite dans sa chute. Alcoolisée, en retard, ironique et indisciplinée, Judy Garland n’est plus que l’ombre d’elle-même lorsque, désargentée, elle accepte de se produire dans un cabaret dînatoire au sein du Talk of the Town. Cette chute aux enfers, Rupert Goold la filme sans concession mais aussi avec un amour certain pour son héroïne qu’il sublime en usant de son expérience théâtrale magistrale à bon escient. Son histoire dramatique et apparemment authentique, c’est la gorge nouée, la tête dans les étoiles ou dans les Martini Dry et surtout avec beaucoup d’émotions que nous la découvrons. Si on regrette quelques épanchements un peu trop sentis et quelques irrégularités dans le récit, ces défauts mineurs tombent bien vite dans l’oubli. Les quelques flash-backs particulièrement bien amenés viennent éclairer un passé trouble qui n’a jamais cessé de hanter la petite Judy à jamais brisée par les interdits. Séparée de ses deux jeunes enfants, Miss Garland se retrouve parachutée dans la ville de Londres où l’attendent des milliers de spectateurs mais aussi une terrible solitude. La tête haute mais le cœur en bandoulière, la comédienne et chanteuse se laisse porter par le vent qui la mène sur le devant d’une scène dont elle ne semble plus vraiment vouloir. A moins que… derrière ce besoin de se renflouer un peu se cache celui de se sentir enfin aimée et entourée, un sentiment de bien être qui lui permette de raviver la flamme qui s’atténuait peu à peu. Davantage biographique que musical « Judy » ne fait pas que brosser le portrait de la comédienne. Il donne aussi à réfléchir sur la condition de ces stars broyées par un système qui les a créées à son image mais aussi brisées dans la fleur de l’âge. Renée Garland S’il est vrai que les biopics musicaux s’enchaînent et que ces dernières années sont placées sous le signe de la phrase « basée sur une histoire vraie », « Judy » vaut surtout le détour pour la prestation époustouflante de Renée Zellweger. Récompensée par le Golden Globe de la Meilleure Actrice (et en lice pour les Oscars), la comédienne méconnaissable de 50 ans prête ses traits et sa voix à Judy Garland de façon mémorable. Qu’il s’agisse de l’interprétation des chansons originales ou de son jeu remarquable, Renée montre qu’elle en a sous le pied et que ce rôle, Rupert Goold a bien fait de le lui confier. Si presque vingt ans se sont écoulés depuis « Chicago », la comédienne montre qu’elle en a toujours sous le capot, le petit tour dans les derniers virages de son parcours artistique et sa présence plus discrète sur nos écrans venant alimenter à merveille celui de cette Judy au crépuscule de sa vie. Remarquable de bout en bout, Renée Zellweger vient sublimer l’univers délicat créé par Rupert Goold et nous fait oublier celle qui se cache sous le khôl noir et la coupe de cheveux courte de cette incroyable artiste. Une Judy frêle et délicate tout aussi bien habitée par la jeune Darci Shaw parfait miroir de l’adulte fragile qu’est devenue Frances Ethel Gumm au fil des années. Si de prime abord, nous aurions pu passer notre chemin devant « Judy », nous ne regrettons pas le petit détour par notre salle ciné et comprenons ainsi un peu mieux pourquoi la récompense accordée à Renée Zellwager est amplement méritée. Date de sortie en Belgique : 15 janvier 2020 Date de sortie en France : 26 février 2020 Durée du film : 1h58 Genre : Drame biographique

L’évangile selon le jeune Paul. Cette fois, ce sont deux adolescents qui se retrouvent au centre du récit initiatique et onirique du réalisateur belge, Paul et Gloria, deux inadaptés au monde des adultes qui les ont depuis toujours réprimé. Paul, qui incarne la bonté mais aussi la naïveté, grandit à deux pas d’un hôpital psychiatrique, dans une maison modeste où il vit seul avec sa mère, très occupée par son travail et marquée par le départ d’un mari et père dont on sait peu de choses. Passionné par les oiseaux, le jeune adolescent est un grand solitaire qui aime contempler la nature, la domestiquer et s’y perdre le temps d’un été. Mais lorsqu’il rencontre Gloria, une patiente à la réputation dangereuse mais au visage angélique, l’univers de Paul s’apprête à basculer. Obsédé par les yeux clairs de la fillette et les rencontres furtives qui les réunissent dans le jardin de la propriété, Paul tombe amoureux et brûle d’un amour inconditionnel, passionnel mais aussi irrationnel. La folie de la jeune fille se conjuguant à celle de son amour, les deux jeunes tourtereaux prennent la poudre d’escampette et s’évadent dans un univers plus vaste que leurs rêves ou le monde étriqué dans lequel ils ont jusqu’ici évolué. Tourné en argentique, « Adoration » possède une photographie époustouflante, une de celle qui sublime chaque lumière, chaque environnement, chaque émotion transcendée sur une pellicule trop souvent abandée au profit du numérique. Son grain souligne l’intemporalité d’un récit écrit à six mains avec Vincent Tavier et Romain Protat, deux apôtres du cinéaste, et illumine la grande toile sur laquelle brille de mille feux deux jeunes comédiens talentueux : Thomas Gioria et Fantine Harduin. Entourés par des adultes bienveillants (Peter van den Begin et Benoit Poelvoorde entre autres), les deux gamins foncent pourtant la tête en avant dans une aventure et un amour qui les dépassent, se perdant en route ou au contraire, se retrouvant dans des sentiments exacerbés par la folie qui les différemment a happés. Aussi trouble que ses précédents métrages, « Adoration » se veut pourtant plus accessible, très imagé mais aussi moins trash, constituant ainsi une porte d’entrée plus abordable vers l’univers sans concession d’un cinéaste emplit de passion et qui a su cette fois, se mettre à la hauteur de l’innocence d’un jeune garçon. Un film déroutant certes qui garde sa ligne directrice de bout en bout et inscrit son histoire dans une succession d’incidents qui révèlent les vraies facettes de ses protagonistes et nous entraine dans l’ascension infernale de la folie et de ce qu’elle a de plus ardent mais aussi de plus destructeur. Un film étrange qui oscille entre torpeur et contrôle révélateur des thèmes de prédilection de son réalisateur. Date de sortie en Belgique : 15 janvier 2020 Date de sortie en France : 22 janvier 2020 Durée du film : 1h38 Genre : Drame

Abordant les thèmes de la précarité, de la misère sociale (et parfois affective), en montrant combien les conditions de travail sont parfois insoutenables et la survie dans la ville de Marseille bien compliquée à maintenir, l’histoire originale du cinéaste français brosse un portrait sombre de la France d’en bas qui chaque jour fait de sa vie un nouveau combat pour garder la tête hors de l’eau. Touchant et interpellant, « Gloria Mundi » dresse un tableau bien pessimiste de notre société au centre de laquelle on trouve, fort heureusement, une belle humanité et une famille soudée prête à tout pour maintenir un fragile équilibre. L’armée des ombres marseillaises Elle est l’une des villes les ensoleillées de France. Marseille est pour beaucoup le symbole de vacances bien méritées, de petit Pastis estivaux entre deux parties de boules (ou de cartes) et un lieu de culture et de repos qui attirent les vacanciers envieux de se dorer la pilule dans les Calanques de craie modelées par la force de la mer. Mais la cité phocéenne est aussi un labyrinthe dans lequel des milliers de fourmis travailleuses tentent de se frayer un chemin, une place qui leur offrira une condition de vie honorable. Avec « Gloria Mundi », Robert Guédiguian opte pour une vision plus dramatique d’une réalité familiale qui ne peut que nous concerner. Celle d’une classe populaire qui ne lâche rien et qui enchaîne les difficultés dans leur petit quotidien, s’agrippant au moindre petit espoir, à chaque petit boulot peu valorisant, celui qui permet de remplir le frigo. C’est ainsi que, après les sourires et les moments de joie de la naissance de la petite Gloria, on se retrouve à assister à la chute d’un couple qui peine à joindre les deux bouts. Lorsque Nicolas, jeune père et taxi Uber est victime d’une agression, ce sont les difficultés financières qui se pointent à l’horizon. Mathilda, sa femme, n’est guère dans une situation plus enviable. Alors que cette dernière demande de l’aide à ses parents, à sa sœur qui dirige un magasin de rachats et de vente d’occasion, la trentenaire voit débarquer dans sa vie un père tout juste sorti de prison. Mais ce tout petit bouleversement n’est rien à comparer à tout ce que cette famille s’apprête à traverser. Entraide, désillusions, amours et déceptions vont ainsi s’enchainer dans une bonne heure où le temps semble se figer. Suspendus à l’intrigue de Robert Guédiguian et Serge Valletti, nous sortons un peu sonnés de la découverte du portrait au vitriol que les deux scénaristes nous ont joliment dessiné. Si certains trouveront qu’il n’y a rien de neuf sous le soleil, notre impression sera toute autre et c’est avec compassion et indignation que nous avons avancé sur le chemin de ce « Gloria Mundi » très justement interprété. Ariane Ascaride, récompensée par la coupe Volpi au dernier Festival de Venise, Jean-Pierre Darroussin ou encore Gérard Meylan incarnent à merveille cette génération de parents prêts à tout pour soutenir leurs enfants. Face à eux, des comédiens tout aussi remarquables tels qu’Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naymark ou encore Grégoire Leprince-Ringuet, une jeune génération d’acteurs qui habitent avec conviction leurs personnages égocentrés aux agissements bien plus condamnables que ceux de leurs ainés. Agréable surprise de ce début d’année, « Gloria Mundi » emprunte certes le chemin des petites facilités mais assume, dans l’ensemble l’idée, qu’il tenait à nous proposer. Date de sortie en Belgique : 1er janvier 2020 Durée du film : 1h47 Genre : Drame

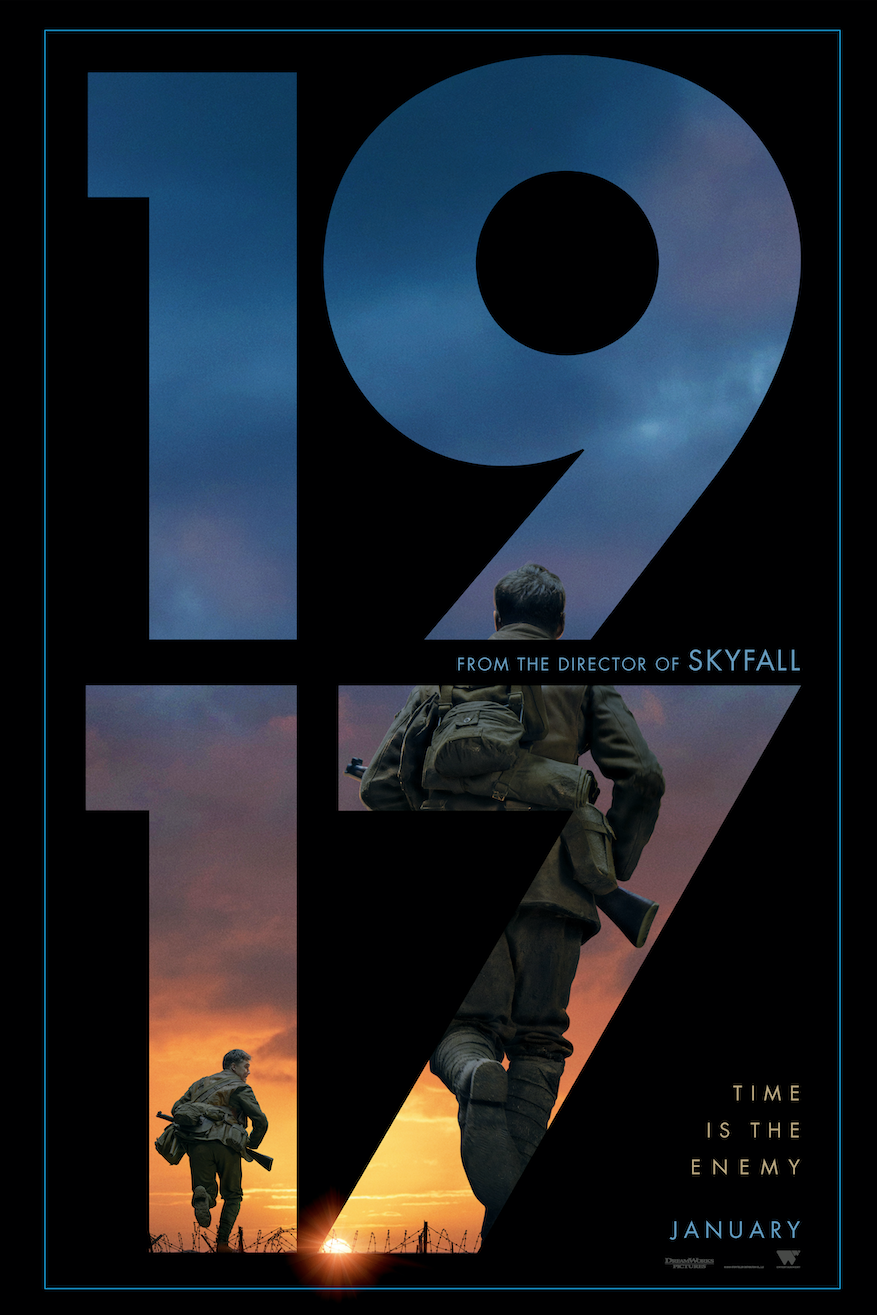

Moins présents au cinéma que les films traitant de la deuxième guerre mondiale, la « Der des Ders » a été remise à l’honneur il y a quelques années avec de belles réussites françaises. « Joyeux Noel » et « Un long dimanche de fiançailles » en sont les preuves les plus éclatantes et ont permis au grand public de redécouvrir l’histoire des poilus et l’enfer des tranchées. Un peu plus tard, la belle fresque « Cheval de guerre » déferlait sur nos écrans. Enfin, l’année dernière, Peter Jackson nous livrait son documentaire intitulé « Pour les soldats tombés ». Véritable prouesse technique, la restauration des images d’archives a été accompagnée d’une colorisation qui rajeunit fortement le matériau d’origine. Dans le cas présent, Sam Mendes est parvenu à nous livrer un récit haletant réalisé en plans séquences… du jamais vu à ce niveau. « 1917 », plus qu’une histoire de famille… Le réalisateur Sam Mendes a confié à la presse l’origine de ce projet un peu fou :La première fois que j'ai compris la réalité de la guerre, c'est quand mon grand-père m'a raconté son expérience de la Première Guerre mondiale. Le film ne relate pas l'histoire de mon grand-père, mais s'attache plutôt à évoquer son esprit – ce que ces hommes ont subi, leurs sacrifices, et leur foi en quelque chose qui les dépassait. Nos deux protagonistes doivent participer à une mission périlleuse les conduisant à passer en territoire ennemi afin de livrer un message vital et de sauver ainsi 1600 soldats : notre caméra ne les lâche jamais ». A l’écran, cela se traduit par une caméra qui filme les protagonistes à leur niveau, mais qui ne va jamais au devant d’eux… Le réalisateur a voulu suivre au plus près leurs pas afin que nous percevions au maximum leur réalité. D’ailleurs, cela permet au spectateur de sursauter ou d’angoisser en même temps que les héros que nous suivons. Le chef opérateur, Roger Deakins, a réalisé un travail de tout premier ordre tant l’immersion est totale ! Sa photographie sublime également les paysages traversés par les deux soldats. Et que dire des effets de lumière qui surprennent souvent par leur beauté ? La lumière caresse les visages des soldats de telle façon que nous en ressentions ses effets ! Beaucoup de scènes touchent au sublime, comme celle dont nous nous souviendrons longtemps et dans laquelle une nuit noire fut tout juste éclairée par une ville en flamme. Quand une vision d’horreur revêt ses plus beaux habits, le choc intérieur est ressenti en chacun d’entre-nous. Malgré ce que l’on pourrait penser, « 1917 » n’a pas été filmé en un seul plan-séquence (cela aurait été d’ailleurs impossible), mais bien en plusieurs longues prises qui ont été montées ensemble pour donner une impression de scène unique. Le résultat, jamais vu de cette façon, est très audacieux et terriblement immersif. Mais la véritable intelligence de la part de Sam Mendes et de Roger Deakins a été de ne pas chercher à faire de ce film une démonstration technique. Ici, la mise en scène, à dimension humaine, sert uniquement le point de vue du récit, et cela fonctionne très bien ! Joyeuses retrouvailles Ce récit historique porté par la mémoire du grand père du réalisateur est joué par des comédiens confirmés dont le talent n’est plus à mettre en cause. Les officiers sont incarnés à l’écran par les impeccables Mark Strong, Benedict Cumberbatch et Colin Firth. Si George MacKay et Dean-Charles Chapman ne vous disent rien, ils incarnent le duo de soldats mobilisés pour sauver le régiment. Ce sont eux les vrais héros de cette mission suicide ! Le premier acteur a déjà brillé dans l’excellent « Captain Fantastic » avec Viggo Mortensen. Quant au second, vous l’avez peut-être aperçu sur Netflix dans « Le Roi » aux côtés de Timothée Chalamet. Tous deux nous montrent sans forcer l’étendue de leur talent et finissent par nous émouvoir en jouant de façon sincère, sans aucune exagération. Des décors plus vrais que nature Si le film distille durant 1h59 un souffle épique, c’est aussi grâce au formidable travail de l’équipe technique. Tout est là pour enchanter nos rétines : des uniformes des soldats en passant par les tranchées, une minutie d’un rare réalisme est à saluer. Pour les besoins du film, ce sont 1,5 km de tranchées qui ont été creusées afin de rendre ce spectacle prenant et mémorable ! Celle de la ligne de front menant directement dans un no man’s land en proie à la désolation. Pourtant, ces décors successifs nous sont présentés comme appartenant à un seul décor fascinant aux yeux des spectateurs que nous sommes. Pour toutes ces qualités liées au fond et à la forme, « 1917 » nous apparait comme étant le chef d’œuvre du 21e siècle sur la « Der des Ders ». Le regard conjugué de Sam Mendes et de Roger Deakins permet de vivre une histoire prenante à l’esthétique poétique. Portés par des comédiens épatants, « 1917 » est assurément la claque de ce début d’année, qui décidément, commence de la plus belle des façons. Date de sortie en Belgique : 8 janvier 2020 Date de sortie en France : 15 janvier 2020 Durée du film : 1h59 Genre : Guerre/Drame

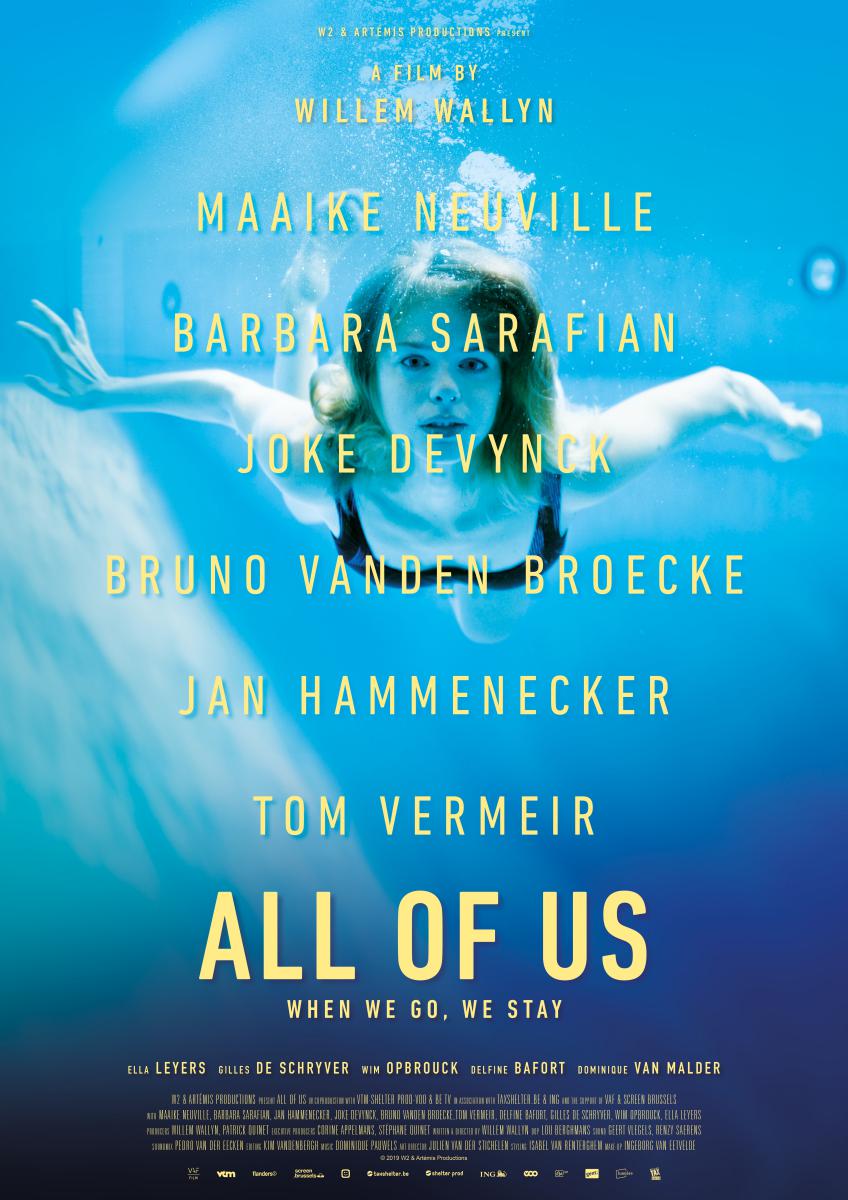

Et pourtant, le sujet de son film très universel, exploité avec une dramaturgie mais aussi une douceur et un humour bien senti mériterait d’obtenir sa place sur d’autres toiles de notre pays. Retour sur un film belge qui aurait pu faire beaucoup plus de bruit. 4 malades et un groupe de paroles. Cathy, Lizzie, Vince et Philippe n’ont rien en commun. L’une est mère au foyer, l’autre une riche femme d’affaires, le troisième patron d’un garage de voitures d’occasion alors que le dernier dirige une entreprise de pompes funèbres. Pourtant, ils partagent un même fardeau, un cancer qui les ronge et qui met leur futur entre parenthèses, chaque jour de plus étant un jour de gagné sur la maladie mortelle. Chacun avec ses doutes, ses espoirs, ses pessimismes ou ses déterminations se rencontrent dans un groupe de paroles dirigé par l’ex-femme de leur oncologue, Els, une jeune divorcée qui n’a pas encore su tourner la page de son histoire. Ensemble, ils vont faire un bout de chemin. Non sans heurts mais toujours avec ce même besoin d’exprimer les difficultés de leurs quotidiens, des tracas qu’ils n’ont pas toujours le courage de partager avec leurs familles ou leurs amis qu’ils décident de préserver. Vibrant, « All of us » est bien sûr dramatique par son sujet, mais aussi léger dans son approche. L’autodérision de ses personnages et l’humour parsemé au fil des rencontres permettent de respirer entre deux réalités difficiles à observer. Touchant, le film recèle quelques scènes extrêmement émouvantes où les larmes sont difficiles à retenir et où l’émotion de la salle se fait réellement ressentir. Très personnel mais aussi universel, le thème abordé est intelligemment exploité, permettant aux patients comme aux familles de s’exprimer et avec eux, la possibilité d’une catharsis que certains spectateurs auraient besoin de réaliser. La métaphore du Shitman, la beauté des gestes accomplis par le tout jeune Gillan (incroyable Ellis De Beule) apportent une poésie et une tendresse bienvenues alors que l’humour et la dérision dédramatisent un sujet qui ne s’avère jamais lourd ou en tout cas, jamais accablant. Son casting magistral et sa réalisation implacable, l’importance des temps, son écriture affûtée et sa très belle luminosité font de « All of Us » un film de grande, très grande qualité. Barbara Sarafian, Maaike Neuville, Joke Devynck, Bruno Vanden Broecke ou encore Jan Hammenecker, ces noms ne nous disent pas grand-chose au sud de la frontière linguistiquee et pourtant… ces comédiens d’exception parviennent, durant un peu moins de deux heures, à nous emporter dans leur interprétation, réveillant en nous une multitude d’émotions. Si la médecine a fait de grands progrès en termes d’avancements thérapeutiques, le cancer est encore sujet à bon nombre de tabous. Le film très délicat de Willem Wallyn permet de les faire voler en éclat, plaçant au cœur de son scénario original l’importance du soutien mais aussi l’humanité dans ce qu’elle a de plus belle et la mort dans ce qu’elle détient de plus cruel. Un grand grand moment de cinéma belge ! Date de sortie en Belgique : 8 janvier 2020 Durée du film : 1h44 Genre : Drame

Un tiens vous mieux que deux tu l’auras Pour son nouveau long-métrage, le réalisateur danois Michael Noer (à qui on doit le remake de « Papillon » avec Rami Malek et Charlie Hunnam) choisit de nous emmener dans un thriller dramatique sombre, où le destin de chacun est fixé par une poignée de mains. Jens (impressionnant Jesper Christensen, vu dans « Casino Royale » et « Quantum of Solace ») est un agriculteur vieillissant, qui vit dans une relative misère économique et travaille sans relâche dans des champs qui n’offrent plus qu’une terre prête à être mise en jachère. A la tête d’une famille éphémère composée de Signe, sa fille, et de ses neveux Mads et Peder, le vieil homme tente vainement de garder un peu de fierté et retarde le moment où il sera relégué parmi les mendiants et les nécessiteux de sa paroisse. Contraint de vendre le peu de ressources qui lui restent, Jens voit une opportunité inespérée se présenter à lui lorsqu’un riche suédois vient lui demander de lui céder une parcelle de champs… Mais en plus de vendre ses terres, sa misérable ferme, ses bêtes et sa main d’œuvre, Jens vend son âme et une part de ce qu’il était lorsqu’il propose aussi sa fille en mariage. Planté dans la campagne danoise de 1850 détrempée par la pluie et les larmes de certains de ses protagonistes, « Before the frost » captive les spectateurs d’entrée de jeu. Ses paysages aux couleurs bruegéliennes, dans les tons marrons, oranges et blancs, sont le parfait reflet de la misère et la décrépitude d’une campagne où la population ne fait que survivre. Sa colorimétrie terne sublime le drame familial que l’on n’imaginait pas découvrir derrière l’austérité de son affiche et nous renvoie sans cesse à la noirceur d’une époque, d’un personnage où l’on faisait bonne figure à défaut de pouvoir faire face. Malgré son obscurité évidente et sa détresse humaine latente, l’intrigue ne cesse de rebondir par les changements de propositions, d’états d’âme ou de situations de ses personnages principaux et secondaires, des héros communs qui s’unissent pour donner vie à une triste vision teintée par moments de brèves lueurs d’espoirs. C’est que la vie à cette époque n’était pas seulement rude dans ses démonstrations affectives ou dans son quotidien de labeur. Elle était aussi dénuée de joie, de passion, d’affirmations et seuls les aînés ou les propriétaires fonciers, l’église et sa hiérarchie tant redoutée avaient le droit de regard sur l’avenir des familles qui habitaient ces bien tristes contrées. Jamais misérabiliste, « Før Frosten » a une force de caractère indéniable et passe maître dans l’art d’insuffler un suspense implacable dans un film d’époque que l’on a pu voir de maintes fois déjà. Proche de ses personnages dont les portraits sont peints à la manière d’un Van Gogh borin, « Before the frost » est un savant mélange de genres tendant tantôt vers le drame, tantôt vers le thriller et versant dans le film d’époque dans ce qu’il a de plus brut et de plus réaliste à la fois. Permettant à Clara Rosager, Elliott Crosset Hove ou encore Magnus Krepper de se faire une place dans notre paysage cinématographique, le film de Michael Noer offre une fresque magnifique bien que défaitiste d’une campagne morne et bien loin de toute révolution agricole. Jamais pompeux, le métrage se révèle chaque fois un peu plus sous l’œil terriblement efficace de Sturla Brandth Grovlen et à travers une photographie d’une rare virtuosité où chaque petit élément vient s’imbriquer sur la toile de fond comme dans son histoire principale. Captivant par son intrigue, ses intentions et sa distribution totalement impliquée, « Before the frost » est l’une des premières belles surprises de l’année. Date de sortie en Belgique : 8 janvier 2019 Durée du film : 1h40 Genre : Drame Titre original: Før Frosten

Adolf, un ami (imaginaire) qui vous veut du bien Comparé parfois à « La vie est belle » de Roberto Benigni ou « Le gamin au pyjama rayé » de Mark Herman pour son traitement allègre de l’horreur perpétrée durant la Seconde guerre mondiale, « Jojo Rabbit » allie en effet humour et drame dans un film familial savamment interprété. Décalé, absurde, drôle, tendre ou émouvant, le dernier long-métrage de Taika Waititi n’apporte pas que son lot de gags amusants et parvient même à faire taire nos rires dans quelques scènes mémorables bien loin de la satire amusante dans laquelle nous nous trouvons une bonne partie du métrage. L’entrainement dans les camps de la jeunesse hitlérienne, l’omniprésence de la Gestapo, les drames personnels vécus par Jojo (exceptionnel Roman Griffin Davis !) sont autant de moments clés dans un film qui ne se veut pas que léger. Petite escalator émotionnel mettant en marche nos sentiments les plus divers, « Jojo Rabbit » déconcerte autant qu’il amuse. S’il tourne bien sûr Hitler en ridicule, l’Adolf du film n’est finalement que la projection qu’en fait le jeune Johannes, petit garçon sans père et jeune fanatique de l’état militaire ainsi que de ses dirigeants austères. Cet ami imaginaire, est non seulement l’occasion parfaite d’illustrer les bouleversements du garçonnet de 10 ans mais constitue aussi le miroir de sa propre vie, de ses projections, de ses doutes et de ses questions. Omniprésent, intégré dans son quotidien insouciant, Hitler (incarné par Taika Waititi himself) a quelque chose d’exubérant, entre dans la caricature que l’on s’en fait mais s’en détache aussi allégrement. Et si sa présence rassurance aide le petit Jojo à accepter la trahison de sa mère (Scarlett Johansson qui trouve ici un nouveau rôle taillé à la mesure de son talent), il permet aussi à l’enfant d’entrer peu à peu dans les réalités d’un monde de moins en moins blanc et où la naïveté n’a plus sa place dans celui de cet enfant qui, par ses récentes expériences, est devenu un peu plus grand. En découvrant la présence d’Elsa dans les combles de sa maisonnée, ce sont toutes ses certitudes, toute sa haine envers les juifs qui sont ébranlées. Partagé entre le sentiment amoureux et la peur de voir sa vie basculer, Johannes doit faire preuve de détachement mais aussi d’humanité envers l’adolescente que sa mère a décidé de cacher. Le duo formé par Thomasin McKenzie (vue dans « Leave No Trace ») fonctionne et ouvre un deuxième pan de l’histoire de ce jeune Jojo avec une tendresse et une dérision peut-être plus adaptée ou plus fine que celle préalablement installée. Le monde impitoyable de Jojo Les couleurs chatoyantes du film, son ton sarcastique et désinvolte, sa bande originale décalée et les scènes enfantines délectables particulièrement drôles, le surjeu burlesque de ses comédiens (Sam Rockwell en fait des caisses et ça marche) viennent pigmenter et ensoleiller un sujet qui au final, se veut bien plus sombre qu’il n’y parait. Parfois trop caricatural que pour toucher au cœur, « Jojo Rabbit » nous permet d’aller à la rencontre de formidables jeunes acteurs (Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie ou encore le mignon Archie Yates), de s’offrir un joli petit divertissement ou un petit hommage à un cinéma qui s’est déjà positionné en son temps pour dénoncer les absurdités du fanatisme et du nazisme (on pense ici au formidable travail de Charlie Chaplin) et de parcourir, telle une bande dessinée pour enfants ou adolescents, l’histoire fantasque de Taika Waititi, librement adaptée du roman “Le ciel en cage” de la belgo-néo-zélandaise Christine Leunens. Un feel good movie un tantinet décevant mais qui parvient à dénoncer intelligemment et ironiquement l’absurdité de l’endoctrinement. Durée de sortie en Belgique/France : 29 janvier 2020 Durée du film : 1h48 Genre : Comédie

Celui qui nous avait scotché avec son « Harry, un ami qui vous veut du bien » revient avec un film noir où faux semblants, révélations, mystères et disparations se côtoient dans la ruralité austère du plateau des Causses. Hasards et coïncidences Evelyne Ducat (formidable et glaciale Valeria Bruni Tedeschi), riche habitante par intermittence d’un chalet des Causses, disparait un soir d’hiver durant laquelle s’abat une importante tempête de neige. Si son corps n’a jamais été retrouvé, la gendarmerie mène des recherches ponctuelles auprès des habitants de la région parmi lesquels on trouve Stéphane, éleveur de moutons bourrus et isolé ou encore le couple bancal formé par Alice et Michel Farange. Si rien ne semble les relier, la détresse affective de ces trois personnages va peu à peu révéler des failles qui risquent bien de compromettre leur moralité. Les personnages campés avec brio par Damien Bonnard (vu dernièrement dans l’excellent « Les Misérables » de Ladj Ly), Laure Calamy (« Nos batailles ») et Denis Ménochet (« Grâce à Dieu », « Jusqu’à la garde », « Marie Madeleine ») sont-ils aussi lisses qu’il n’y parait ? Ne dissimulent-ils pas tous un lourd secret ? Quel lien les unit à la victime ou aux autres arrivants venus s’installer dans leur région ? Si le responsable et la cause de la disparition ne sont pas les plus grandes de nos préoccupations, c’est parce que très vite, le scénario adapté du roman de Colin Niel nous entraine dans un cheminement en spirale qui nous fait entrer au plus profond de l’âme (et de la détresse) humaine, brouillant les pistes ou, au contraire, les éclairant tout au long de son intrigue. Efficace, très structuré car chapitré intelligemment du plus petit récit au plus long, « Seules les bêtes » nous emporte dans son tourbillon noir, dans son thriller labyrinthique où chaque recoin nous emmène finalement un peu plus loin dans les révélations de chacun. Son histoire à tiroirs nous fait voyager de la morosité d’un ciel gris à la poussière d’un autre plus ensoleillé, liant peu à peu des éléments qui nous avaient peut-être un peu échappés. Ses matriochkas scénaristiques s’emboitent dans un rythme haletant et mêlent ainsi la plus petite scène anecdotique à sa vue d’ensemble forcément très logique. Ponctuée d’hasards et de coïncidences, son histoire sur grand écran se découvre tel un roman où chaque pas en avant tend vers un rebondissement, une révélation ou une explication, finissant par nous faire comprendre que tout était écrit dès ses débuts captivants. Si on regrette l’utilisation de ficelles un peu grossières pour rendre son scénario et son final beaucoup trop cohérents, on se délecte de ce film noir impeccablement interprété et réalisé mais aussi de ses thèmes abordés, des traitements qui, en substance, révèlent beaucoup des états d’âme des personnages secondaires ou principaux tous foncièrement solitaires ou en manque de reconnaissance. S’il n’est pas totalement à la hauteur de nos espoirs, « Seules les bêtes » de Dominik Moll est, à ne pas un douter, une belle adaptation du matériau initial, un film qui parvient à créer le trouble et qui démontre qu’en matière de film noir, la France a encore quelques belles cartes à jouer. Date de sortie en Belgique : 1er janvier 2020 Durée du film : 1h57 Genre : Thriller

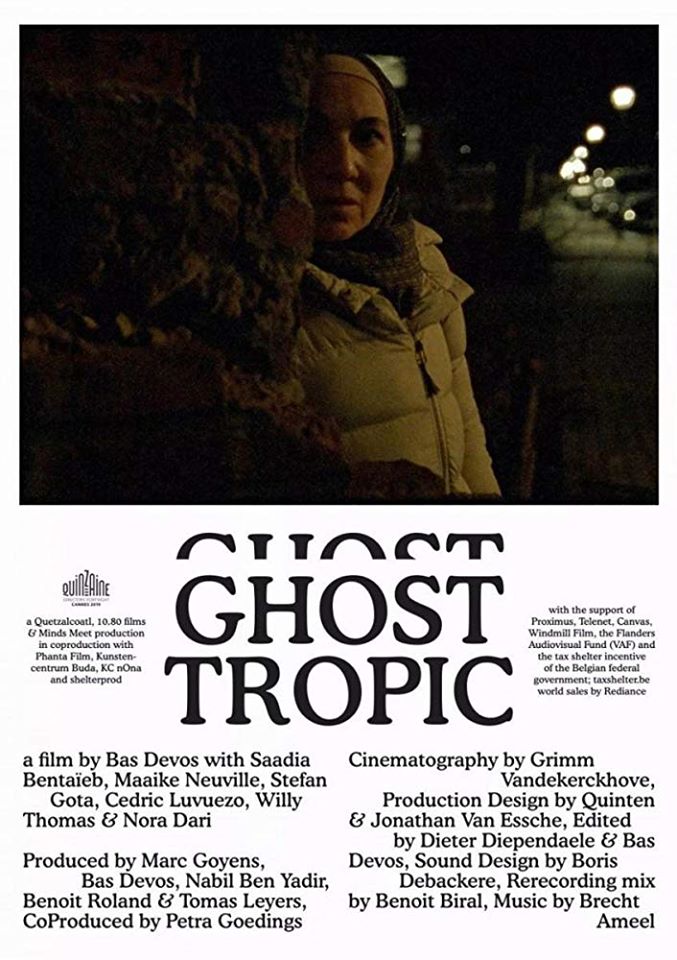

50 nuances de nuit Formidable errance dans la nuit... et dans ses vies, « Ghost Tropic » nous entraine aux côtés de Khadia (formidable Saadia Bentaïeb), femme mûre d’origine maghrébine, paisible et courageuse à plus d’un titre. Perdue sans argent à l’autre bout de la ville après sa longue journée de travail, Khadija n’a aucun moyen de rentrer chez elle et vain ainsi prendre le temps d’aller vers les autres pour trouver un peu de chaleur, de lumière, de présence humaine et peut-être une solution pour pousser la porte d’un appartement modeste qu’elle a quitté une poignée d’heures plus tôt. Ultra photographique, le film de Bas Devos ne fait pas dans la démesure gênante d’une succession de drames, d’événements improbables mais prend au contraire le temps de nous montrer les différents visages ou les différents acteurs de la nuit. Authentique et d’une belle sincérité, « Ghost Tropic » est une véritable plongée au cœur de l’humain, un instant suspendu durant lequel une multitude de personnalités effacées par la vie et le rythme de la journée prenne la lumière et se révèle devant la caméra d’un réalisateur toujours très inspiré par ceux que nous sommes amenés à côtoyer. Il y a bien sûr celle de Khadija, petite travailleuse banale que nous n’aurions jamais remarquée, mais aussi tous ses interlocuteurs nocturnes, tous ces acteurs qui, durant notre sommeil, font que la nuit ne finit jamais vraiment. Lent mais jamais pesant, « Ghost Tropic » est, à l’instar de « A ghost story », un film qui laisse la place aux émotions des spectateurs, lui permet de se projeter, de prendre place dans l’histoire qui nous est narrée. Un métrage qui nous fait compatir, nous attendrir ou nous émerveiller d’une balade où les lumières de la ville semblent nous rassurer. Son format 4/3 et son grain chaleureux, son choix de resserrer les images sur le regard de son héroïne nous immergent un peu plus encore et nous permettent ainsi de ressentir cette vie invisible par ses sons, ses non-dits ou ses non-vus. Immersion sensorielle presque documentaire dans une autre facette de Bruxelles, « Ghost Tropic » se vit finalement plus de l’intérieur et permet ainsi de faire vivre une expérience inédite à ses spectateurs. Date de sortie en Belgique/France : 1 janvier 2020 Durée du film : 1h25 Genre : Drame |