Avis : Oubliez tout de suite la version de 2016 signée David Hayer ! Avec « The Suicide Squad », le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et 2 et bientôt 3 !) nous revient avec, dans son sac, son savoir-faire Marvel pour insuffler chez son concurrent DC ce qui lui manque encore… Mais quels sont ces fameux ingrédients ? Assurément, un humour bien senti a longtemps fait défaut aux films de DC Universe. Ceux-ci ne sont jamais vraiment parvenus à refaire leur retard face à une production Marvel jugée plus « fun » et plus décomplexée. Et, sur ce point, « The Suicide Squad » fait beaucoup de bien à l’écurie DC puisque l’humour est bien senti ! On rit souvent devant l’inefficacité de certains bras cassés ou devant une blague qui fuse pour atteindre le spectateur qui n’en demandait pas tant ! Beaucoup de superhéros sont traités simultanément et nous devons avouer que cela fonctionne très bien à l’écran. Sans dévoiler l’intrigue, les protagonistes sont suffisamment typés pour ne pas se ressembler et proposer un divertissement haut en couleur. Alors que Margot Robbie est parfaite dans le rôle qu’elle a su sublimer, Joel Kinnaman, John Cena et Idris Elba sortent de cet exercice périlleux haut la main ! Mais la surprise vient peut-être de l’actrice Daniela Melchior, qui, du haut de ses 24 ans, nous prouve tout son talent et parvient à nous émouvoir. Commençant sur les chapeaux de roue, le film se veut complètement déjanté mais tout en proposant une intrigue assez convenue. La folie venant essentiellement des anti-héros présents à l’écran mais aussi de la narration très réussie. La première partie du film est très plaisante à suivre et n’est pas vraiment sujette à critique. Par contre, la seconde partie devient, elle, plus longuette et vire inutilement dans la surabondance et l’ostentatoire avec un combat de Kaijū pensé pour les amateurs de Godzilla et autre King Kong. Mais pour les autres…

De James Gunn – Avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Daniela Melchior

Durée du film : 2h12 Genre : Super-héros Date de sortie en Belgique/France : 28 juillet 2021

0 Commentaires

Laissez-moi sortir ! Patrick Hugues, à qui on doit notamment « Expendables 3 », nous avait habitué à mieux. Son premier « Hitman & Bodyguard » insufflait une vrai vent de fraîcheur dans le style buddy movie et se moquait très gentiment des codes du genre action, le renouvelant en le faisant rimer avec divertissement et dérision. Les joyeusetés visuelles et verbales du précédent opus font ici place à la vulgarité, la resucée, l’improbabilité à tel point que l’on se demande si nous ne nous sommes pas trompés de séance ou si le projectionniste ne nous a pas joué un mauvais tour, préférant nous diffuser un vieux film issu de Nanarland plutôt que la version originale. Affligés, nous ne pouvons que constater que rien ne fonctionne dans ce « Hitman & Bodyguard 2 » : les gags tombent à plat, Salma Hayek, qui prend ici toute la lumière, tombe dans la caricature excessive et en devient totalement insupportable, Samuel L Jackson est en retrait alors que Ryan Reynolds semble prendre son pied dans ce rôle taillé pour le cinquième degré. Long, pesant, le film de Patrick Hugues ne nous a pas seulement révolté mais il nous a aussi fait perdre un temps précieux. Certains nous diront que nous sommes probablement passés à côté du film, soit. Mais payer une place de cinéma pour voir une suite aussi foutraque et irritante, avouez qu’il y a mieux comme idée. Totalement dispensable des sorties de cette fin de mois de juillet « Hitman & Bodyguard 2 » ne fait pas que mettre notre cerveau en pause, il l’entraîne vers une atrophie de laquelle nous espérons vite guérir…

Avis : Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’idée d’une adaptation cinématographique de la célèbre attraction des parcs Disney ne date pas d’hier ! En 2004 déjà, le projet de transposer « Jungle Cruise » à l’écran se murmurait mais n’a jamais abouti. En 2011, nouvelle idée avec, en tête de proue, le tandem Tom Hanks et Tim Allen pourtant évoqué. Enfin, le projet de 2017 sera le bon avec, cette fois, Dwayne Johnson dans la peau du héros. Fort d’un budget colossal de 200 millions de dollars, il est légitime de se demander si ce film d’aventure remplit son contrat … Et sur ce point, nous sommes assez partagés. N’oubliez pas de mettre votre gilet de sauvetage car l’eau se montre agitée par ici… En remontant l’Amazone C’est toujours agréable de se plonger dans un film Disney en « live » ! Bien sûr, « Jungle Cruise » n’est pas la seule attraction à avoir popularisée grâce au cinéma. Le « Manoir hanté et les 999 fantômes » et « Pirate des Caraïbes » en sont deux beaux exemples! Cependant, au premier abord, ce nouveau-né des studios Disney ne semble pas innover outre mesure, tant il nous fait étrangement penser à l’excellent film « La Momie » sorti en 1999 avec Brendan Fraser, Rachel Weisz et John Hannah. Il y a en effet une grande similitude dans la nature des protagonistes présents à l’écran : un aventurier et une femme qui demande les services du héros accompagnée de son frère. Même schéma ici, mais l’humour bien senti en moins… Le tandem Dwayne Johnson et Emily Blunt fonctionne assez bien (mais moins bien que celui cité au préalable) et nous émettons quelques doutes sur le frère joué par Jack Whitehall qui souffre de la comparaison avec John Hannah qui prêtait lui aussi ses traits à un noble anglais… Les situations et répliques comiques jouent dans l’ensemble aux montagnes russes avec par moments, quelques sourires timides que nous avons esquissés. Un gentil film familial L’intrigue, bien que classique et si peu surprenante se montre agréable à suivre, grâce notamment à l’intervention de seconds couteaux hauts en couleur, parmi lesquels Paul Giamatti qu’on prend toujours plaisir à revoir ou à Jesse Plemons, assez bon dans le rôle de l’éternel méchant allemand de service. Le seul bémol serait finalement à aller chercher du côté du rythme inconstant, d’un humour pas toujours percutant, de quelques latences scénaristiques mais aussi et surtout dans celui des effets spéciaux qui se font un peu trop remarquer. Ils dénotent assez du reste des plans par leur côté 3D et ça, c’est dommage dans un film qui aurait pu être bien mieux calibré. « Jungle Cruise » ne laissera pas un souvenir impérissable aux adultes. Les jeunes enfants, eux, risquent bien d’être impressionnés par certaines scènes... L’ensemble fonctionne mais nous ne sommes pas sûrs qu’il fera l’objet d’une seconde vision. Aussi, la position du film risque d’être délicate car nous avons eu la très nette impression que le film de Jaume Collet-Serra (« La maison de cire », « Instinct de survie ») nageait entre deux eaux.

Pourtant, loin de toute fureur, le film de la réalisatrice avance à pas de loup et donne à voir de superbes panoramas magnifiés par une photographie de qualité. De plus, nous ressentons en permanence cette ambiance particulière liée à la fragilité des pionniers et de leurs conditions. En germe, nous retrouvons dans ce cinéma les notions même de rêves, de propriétés privées et de libéralisme économique qui ne demande qu’à croître dessiner le monde que nous connaissons. Filmé en 4/3, « First Cow » peut surprendre tant par son fond que par sa forme. Car après tout, ce format « carré » sert une intrigue lente où l’on pressent pourtant les dangers à venir. En plus de nous donner à voir une très belle reconstitution de l’Ouest des Etats-Unis avec ce qu’il faut de boue, de froid et de survie pour nous tenir en haleine pendant ses deux heures, le film nous fait assister à la naissance d’une belle amitié, mettant alors l’accent sur les rencontres, la complicité, les réussites mais aussi les dangers d’un succès que d’autres peuvent envier ! En installant lentement ses balises et en mettant l’accent sur un commerce culinaire qui ravit la petite ville nouvellement créée, on assiste également à la naissance d’un espace urbain et d’une croissance économique, prémices d’une période violente mais glorieuse d’une partie des Etats-Unis. Dès lors, on assistera, dans une seconde partie plus trouble, à une tension liée aux ressources, destin qui scellera le sort des personnages principaux et de bien d’autres encore. A travers des rencontres et des pistes qui mènent parfois sur des sentiers sans issue, les protagonistes apprennent leurs erreurs et avancent à tâtons. Les acteurs sont tous convaincants, à commencer par les personnages principaux, John Magaro et Orion Lee. Très théâtral, « First Cow » est un film à la tension croissante et porté par une photographie solide, une belle réalisation et des comédiens talentueux. Mais plus qu’un métrage esthétiquement réussi, le dernier long de Kelly Reichardt n’oublie pas de parler de thèmes essentiels tels que l’amitié, les rêves et le partage.

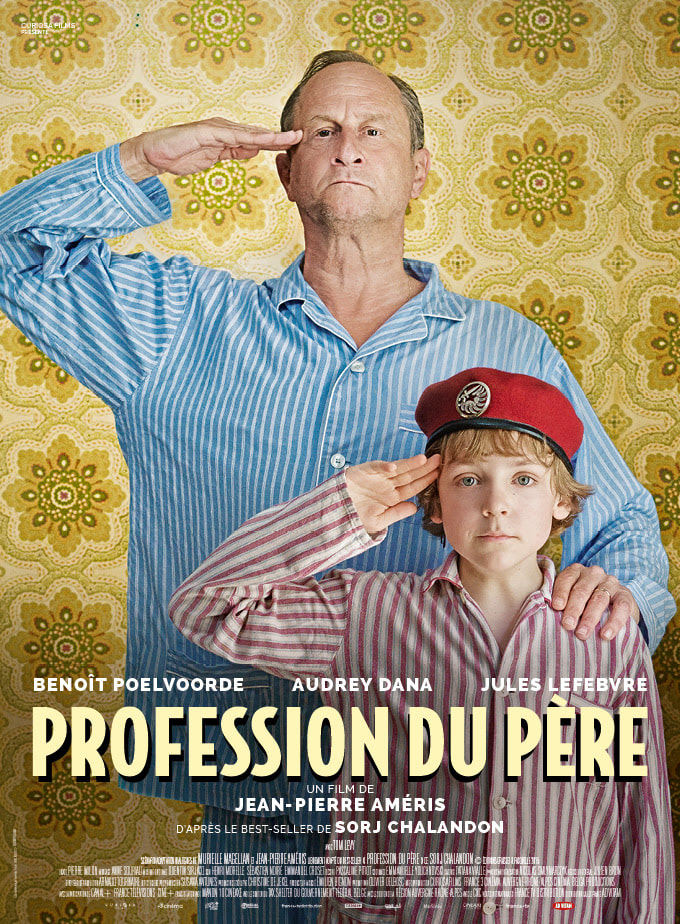

Cette fois, nous retrouvons l’acteur aux côtés de Jules Lefebvre, jeune acteur prometteur (aperçu dans « Duelles » de Olivier Masset-Depasse) et Audrey Dana dans l’adaptation du roman du même nom. Inspiré du récit de Sorj Chalandon, « Profession du père » permet au réalisateur français de porter à l’écran un de ces thèmes de prédilection : la mystification et les situations dans lesquelles des personnages sont piégés par un autre qui leur raconte des histoires auxquelles ils finissent par croire aveuglément. Bien sûr, la douleur qui suit la découverte du mensonge est inextricable. Aussi, avec ce film, nous suivons l’enfance de l’auteur mais également une certaine transposition de celle du réalisateur, nous retrouvons quelques éléments personnels de l’écrivain et du réalisateur qui se mêlent pour tisser une belle toile de cinéma. Menteur, menteur Le jeune Jules Lefebvre, tout juste adolescent, incarne merveilleusement le petit Emile dans la France des années 60’ préoccupée par les conséquences de la guerre d’Algérie et la position de De Gaulle face à la question algérienne. Benoît Poelvoorde, qui incarne son père, est quand à lui effarant dans le rôle de ce mythomane qui, pour exister aux yeux de son enfant, va jusqu’à inventer les histoires les plus abracadabrantes et choquantes pour un si jeune enfant. Plus gros et étonnants les uns que les autres, ils fonctionnent particulièrement bien auprès de cet enfant encore naïf et admiratif de ce drôle de père, une figure paternelle tantôt aimante, tantôt sévère qui bouleverse les jeunes années d’un Emile qui cherche les repères pour se construire. De l’aveu même de Benoît Poelvoorde, la rencontre avec Jules est l’une de ses plus belles rencontres de cinéma et ce dernier ne tarit pas d’éloges sur son jeune partenaire de jeu. Pas étonnant dès lors que le duo fonctionne à merveille à l’écran et que le spectateur soit tour à tour amusé mais aussi très vite inquiété par la tournure que prennent les évènements. A travers « Profession du père », le réalisateur filme l’enfance avec une profonde humanité et fait songer à la démarche effectuée en son temps par François Truffaut, lui aussi, heureux de faire tourner les jeunes acteurs. Le plaisir du jeu est intact et transpire même à l’écran ! La réalisation, elle, retranscrit parfaitement l’imaginaire de l’enfant : de ses jeux à ses angoisses, tout est montré du point de vue de l’enfant. Parfois, la caméra s’en éloigne pour nous montrer ses interrogations ou le vide laissé par l’attitude souvent étrange de ce père (très) particulier. Audrey Dana, qui joue le rôle de la mère, est parfaite dans celui de l’épouse aimante mais soumise qui pardonne tout, même ce qui ne devrait pas l’être. A l’instar d’une femme battue, son jeu renvoie intelligemment aux stigmates laissés par une emprise psychologique pourtant étouffante. Bien que se présentant en grande partie sous la forme d’un huis clos (beaucoup de scènes se passent dans l’appartement familial), de beaux instantanés de vie se passent au dehors. Et certains d’entre eux révèlent le jeu fantastique d’un autre jeune acteur prometteur : Tom Levy. Son protagoniste, touchant de vérité, a dû coudre son appartenance pied-noir sur sa veste et la dignité qui se dégage de lui dans cette France d’après- guerre nous a serré le cœur. Pour toutes ces raisons, et d’autres que nous préférons taire ici, « Profession du père » mérite toute votre attention.

Le pari de transférer le contenu de la série sur la grande toile est-il pour autant réussi ? En partie oui… Le retour du Roi Avant de s’attaquer à l’objet filmique qui nous occupe, plantons le décor de ce « Kaamelott » devenu culte pour une bonne partie de la population francophone… Après moultes aventures tournant plus ou moins autour de la quête du Graal, Arthur Pendragon décide de jeter l’épée, de quitter son royaume et de délaisser son trône pour retourner à Rome où il a vécu ses plus belles années. Vivant désormais dans l’anonymat le plus complet, l’ancien Roi (devenu entretemps esclave sur un chantier) est traqué par des mercenaires embauchés par Lancelot Du Lac (parmi lesquels se trouve d’ailleurs Sting) pour dénicher les chevaliers de la Table Ronde et sa tête de proue. Arthur Pendagron, débusqué par un chasseur de primes motivé par son gain (formidable Guillaume Gallienne), se voit accueilli dans la cour du Duc d’Aquitaine (excellent Alain Chabat) qui n’a qu’une seule idée en tête, le remettre sur la route du royaume de Logres et par la même occasion, sur sa destinée royale… Son inaccessible quête Verbeux, « Kaamelott – premier volet » installe son histoire peu à peu, perdant dans son premier tiers les non-initiés déroutés par ces visages qui nous sont familiers. On retrouve bien évidemment toute la traditionnelle clique des Chevaliers foireux de la Table Ronde, Lancelot, Guenièvre, la Dame du Lac, Merlin et des petits nouveaux introduits avec malice dans cet univers si particulier. L’introduction et la surprise passées, l’intrigue principale peut enfin débuter et les madeleines de Proust s’enchaînent pour le régal des plus grands fans. Aux manettes de cette grande fresque, on retrouve bien évidemment le chef d’orchestre Alexandre Astier : compositeur, scénariste, réalisateur, producteur et acteur, ce vrai couteau suisse du septième art revenu d’entre (les livrets) morts du petit écran pour apporter tout son génie créatif et le mettre au service de la toile blanche, sauf que … Sauf que la sauce a du mal à se lier dans ce format longue durée et que si on apprécie fortement les habituelles joutes verbales, répliques improbables, comiques de situation et autres joyeusetés, on ne peut s’empêcher de penser que l’objet cinématographique était davantage calibré pour nos écrans de télé. La réalisation est belle, le grain soigné, mais la traditionnelle obscurité des scènes et la lisibilité de l’action ne s’adaptent pas totalement à la toute grande dimension et au tout public venu en masse découvrir les aventures d’Arthur Pendragon. Convoquant une brochette d’habitués et une série de guest venus agrémentés les saynètes et les échanges truculents incontournables de Kaamelott, cette première partie ouvre explicitement la voie d’une suite que l’on ne suivra peut-être (ou pas), heureux de retrouver le ton si cher à la série, sa mécanique bien huilée mais déçus par cette première tentative peu concluante pour le média qu’elle a voulu emprunter. Si la quête d’Arthur et les retrouvailles nostalgiques réchauffent le cœur des aficionados, si cet événement majeur a attiré la foule dans les salles et remporté un franc succès au box office, on ne s’enthousiasme pas à l’idée de retrouver deux autres long-métrages dans nos salles de ciné. Peut-être parce que, à l’instar du roi Arthur, nous avions perdu le feu sacré… Réservé presqu’exclusivement aux fans et aux initiés de l’univers d’Alexandre Astier, « Kaamelott, premier volet » est un long-métrage agréable mais peu transcendant dans son ensemble, un film taillé pour les nostalgiques mais qui, cependant, manque d’audace cinématographique.

Inspiré de… « Old » aurait pu être une idée originale de M Night Shyamalan. Celui qui nous a surpris avec son « Sixième sens », dérouté avec « Incassable » et son étonnante suite, enchanté avec « Le village » et « La jeune fille de l’eau » formidablement conté, décontenancé avec « The visit » ou déçu avec « Phénomène » et « Le dernier maître de l’air » a tout adapté. Variant les thématiques, les lieux, les genres, le réalisateur n’a nul autre pareil pour créer la surprise, l’attente et parfois la déconvenue tant ses histoires originales se détachent de ce que l’on peut connaître aujourd’hui dans le monde du septième art. Alors, quand l’annonce de l’adaptation du roman graphique de « Château de sable » de Pierre Oscar Levy (illustré par Frederik Peeters) et sa première bande annonce ont déferlées sur le net, la curiosité l’a emportée, telle une vague qui s’abat avec force sur le rivage… Mais qu’en avons-nous pensé ? L’amatrice de l’univers de M Night Shyamalan vous dira qu’elle a été favorablement surprise par l’objet filmique qu’est « Old », son casting étant particulièrement bien choisi et l’idée développée judicieusement de son introduction (dispensable) à son final prévisible mais appréciable. La tension est palpable, la réalisation maîtrisée et à l’image des temps décrits dans le matériau d’origine… Le résultat est on ne peut plus correct pour un récit fantastique dans la veine de ceux proposés en son temps par « La quatrième dimension ». La lectrice du récit original en revanche, vous écrira qu’elle est extrêmement déçue de l’angle choisi par le cinéaste (et acteur secondaire - Shyamalan s’accorde un peu plus de place que pour ses autres caméos habituels) et plus encore par les add on improbables qu’il a distillés dans un récit qui n’avait pas besoin de telles absurdités. Dénonçant de façon trop insistante certains maux de notre société (le besoin d’exister à travers l’image et la beauté, la séparation de couples qui auraient dû plus communiquer pour se sauver et, spoil alert, le lobbying des entreprises pharmaceutiques), « Old » est totalement ancré dans cette année 2020/2021 et ne respecte pas l’intemporalité du propos d’origine. On reconnait bien sûr les traits et les caractéristiques des personnages de base, légèrement adaptés pour les besoins du film, la peur de l’inconnu et des événements qui se profilent, mais on ne comprend décidemment pas pourquoi M Nigh Shyamalan a voulu à ce point trahir le postulat de départ qui aurait donné un formidable drame fantastique. Comme toujours, nous ne saurons que trop vous conseiller de vous plonger dans le matériau de base et d’en mesurer tout le génie. Pierre Oscar Levy écrit, en préambule de son roman graphique, que « Château de sable » aurait pu être un formidable long-métrage mais qu’il était difficile de le réaliser et de l’imager… Le croisement de son univers avec celui de Shyamalan aurait pu faire des étincelles, mais le résultat cinématographique, bien que très correct et efficient dans son ensemble, sera bien trop déroutant pour les lecteurs que pour se hisser dans le top des valeurs sûres de ce grand maître du suspense/horreur.

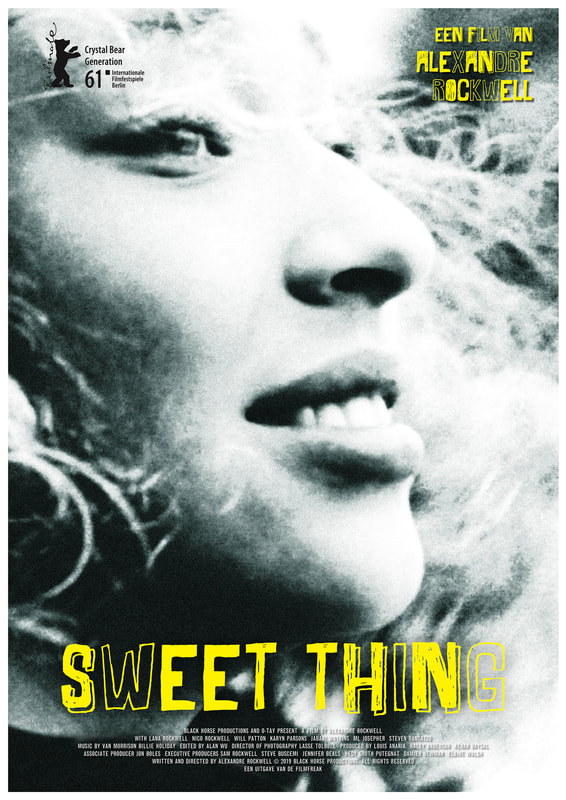

Sweet dreams are made of this On connait très peu le cinéma d’Alexandre Rockwell. Réalisateur, scénariste et directeur de la photographie américain, le sexagénaire n’a proposé que dix longs-métrages en presque trente ans de carrière. Et pourtant, « Sweet thing » est la preuve incontestée qu’il y a quelque chose à creuser dans l'oeuvre de cet enfant du Massachusetts devenu un cinéaste incontesté. Film sur la fratrie, l’espoir, la recherche d’une vie équilibrée, son « Sweet thing » est un portrait touchant d’une jeunesse qui fuit en avant et survit tant bien que mal dans un milieu où tous les adultes sont ou décevants ou dangereux. Alors que sa première partie dépeint une vie précaire dans laquelle Nico et Billie évoluent depuis quelques années, la seconde est une bouffée d’air frais, faite de petits larcins, de bêtises infantiles, d’innocence et de surtout, de souffle de vie. Tourné en 16mm, le film en noir et blanc d’Alexandre Rockwell est dotée d'une photographie à couper le souffle, des cadrages magnifiques et d'une bande originale hypnotique. L’image tout entière se met au service d’une histoire faite de misère et de rêve, d’amour inconditionnel entre une sœur et un petit frère, incarnés à l’écran par Lana et Nico (Rockwell). Entourés par un Will Patton on ne peut plus brillant et une très convaincante Karyn Parsons, les enfants du cinéaste se font l’écho d’une adolescence et une enfance sacrifiée sur l’autel d’une responsabilité qui ne devrait pas leur incomber. Légère, pétillante, la musique de Agnes Obel, Van Morrison, Arvo Pärt et Billie Holiday (qui a donné son prénom à l’héroïne du film) vient heureusement illuminer une thématique qui prend aux tripes et fait battre les cœurs de peur, de joie, de peine et surtout d’un amour fraternel qui crève l'écran. Econduits, abusés, brisés, Billie et Nico n’ont nulle part où aller et se sentir en sécurité si ce n’est dans la douceur d’une chanson fredonnée, d’un manoir illégalement occupé et de quelques instants volés d’une enfance qui ne devrait pas être piétinée. Aussi bon dans la forme que dans son fond, « Sweet thing » est un film qui doit décanter comme un excellent vin que l’on viendrait de déguster, un métrage d’une sublime interprétation et technicité qui n’oublie pas, dans sa seconde moitié, de laisser une petite place à la candeur et à la liberté.

Néanmoins, si les intentions sont bonnes et la direction scénaristique étonnante, on ne gardera pas un souvenir impérissable de ce « Spirale » prévisible et peu ambitieux. Si le Tueur au Puzzle (Jigsaw) est mort depuis quelques années et ses successeurs déjà arrêtés, Ezekiel Banks (Chris Rock) et ses co-équipiers sont en proie au doute lorsque d’étranges colis sont déposés dans leur poste de police et qu’un étrange jeu de piste se met en place par un nouveau serial killer. S’attaquant aux forces de l’ordre, le psychopathe au masque de cochon semble déterminé à régler ses comptes et à user des stratagèmes de John Kramer. .. Scènes gores, enquête, twist, manipulations machiavéliques, tout est présent dans ce spin off attendu par les fans de la saga. Mais ce n’est pas tout ! A cette bonne vieille recette qui a engrangé quelques millions de dollars de bénéfices en neuf numéros similaires, on ajoute une pointe de dénonciation d’un état policier qui œuvre en toute impunité et un coup de pied dans la fourmilière politique et judiciaire, un système bien moins bien loti depuis le mouvement #BlackLivesMatter. Si cette idée n’est pas malvenue pour moderniser un peu le propos de ce nouveau « Saw », le classicisme de la réalisation, le manque de prise de risque et la ligne conductrice formatée aux autres opus produits par Lionsgate font beaucoup trop d’ombre à l’investissement d’un Chris Rock (crédité en tant qu’acteur, producteur et coscénariste du film) efficace et convaincant dans ce rôle. En définitive, « Spirale » est une petite pièce annexe à emboîter dans le puzzle de la licence « Saw », un petit add on qui ne sublimera pas le tableau mais ajoutera un mini coup de pinceau…

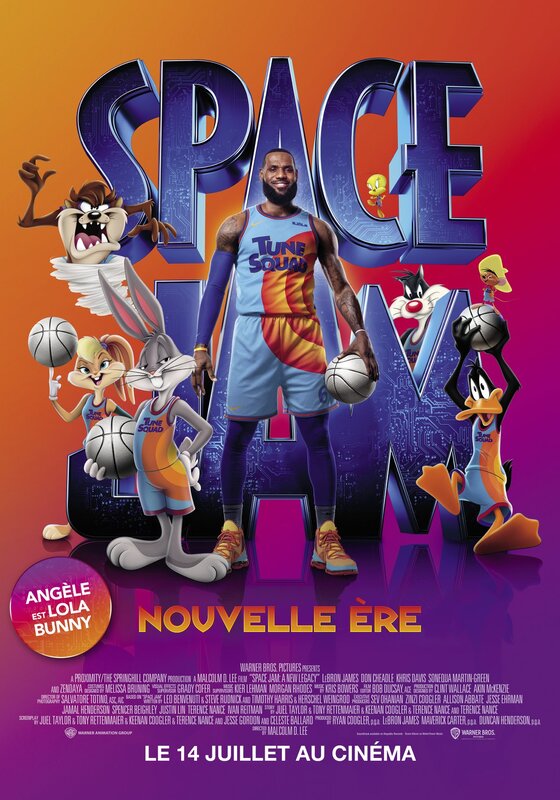

L’idée d’une suite ne date pas d’hier puisque qu’après le carton du premier, les bruits de couloir pouvaient aller dans ce sens. Il faut dire que les 250 millions de dollars de bénéfices inciteraient quiconque à poursuivre l’aventure…sauf his airness… Nostalgique du premier film qui avait cette capacité à plaire aux petits comme aux grands (merci au trio Bill Murray, Larry Bird et Wayne Knight ainsi que les légendes que sont Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Shawn Bradley et Larry Johnson), le film de 1997 ne se reposait pas que sur Michael pour développer une intrigue certes simple mais efficace. Ici, tout s’appuie sur le champion actuel Lebron James et nous pourrions même écrire sans honte aucune qu’il s’agit d’une façon à peine déguisée de faire lapropagande à la gloire du joueur. Centrée sur la famille de ce dernier, l’intrigue n’offre que peu d’enjeux.Heureusement, nous avons pris beaucoup de plaisir à revoir à l’écran Sonequa Martin-Green qui joue l’épouse de Lebron et qui apparait dans l’excellente série « Star Trek Discovery ». Le fils cadet de la famille (Cedric Joe) incarne à lui seul le déclenchement principal puisque voulant s’inscrire à un stage de modélisateur de jeux vidéo au salon de l’E3 de Los Angeles, il n’a d’autre choix que d’intégrer un stage de basket pour contenter son père. L’histoire prend un tour inattendu lorsqu’une intelligence artificielle (Don Cheadle) prend le contrôle des serveurs de la Warner pour tendre un piège à Lebron James et à son jeune fils. Ensemble, ils devront disputer un match de basket aux côtés d’autres joueurs de baskets contemporains modélisés en 3D. Leurs attributs propres aux jeux vidéo rendent le tout dommageable selon nous car finalement, l’ensemble du film repose sur la technique au détriment des situations cocasses ou de l’humour agréable qui se dégageaient du premier volet. Dans le cas présent, nous avons droit à un résultat proche de ce que faisait « Ready Player One » en son temps, à savoir faire participer en tant que spectateurs, les personnages de l’ensemble des licences de la Warner. Ainsi, les plus perspicaces d’entre nous apercevront les références (dans le désordre) aux Animaniacs, à Harry Potter, Batman, Superman, Matrix, Game Of Thrones, les Pierrafeu, les Jetson, le Magicien d’Oz, Ca et de très nombreuses références à cette pop culture que nous apprécions tant. Bien que très plaisant, cet appel à la curiosité ne permet pas d’occulter la faiblesse de l’intrigue ni l’opération marketing se cachant derrière le « produit » Lebron James. Là où son ainé construisait un univers coloré avec une galerie de personnages animés et réels exquis, nous ne pouvons pas en dire autant ici. Avis à tous les amateurs du premier volet, il est probable qu’une belle déception accompagnant le générique de fin se fasse ressentir tant le film souffre de la comparaison d’avec son ainé. Hormis une scène franchement bien sentie avec l’acteur Michael B. Jordan, ce « Space Jam : Nouvelle ère » de Malcolm D.Lee bien que fort beau techniquement, doit se voir avant tout comme un immense portfolio des personnages de la Warner portée par la star Lebron James. Ni plus, ni moins…

Délaissant depuis quelques épisodes déjà le film de courses au profit du film d’espionnage, la recette a visiblement changé, et ce n’est pas toujours pour un mieux. Alors, bouclez vos ceintures et, en cas de malaise, préparez le petit sac en papier car la route n’est pas de bonne qualité… Vous voilà prévenus ! Tu pousses le bouchon un peu trop loin Lin ! Démarrant en trombe, le film prend des allures de film d’espionnage façon « Mission Impossible » pour déjouer une cyber-attaque qui ébranlerait l’ordre mondial. Oui mais voilà, pour éviter que le virus numérique ne se répande sur le monde, il faudra que l’équipe détruise le satellite qui le diffusera à grande échelle…Oui, vous avez bien lu ! Car, bien que les derniers épisodes repoussaient sans cesse les limites les plus folles, cet épisode entre de plein pied dans un délire parodique du film d’action et d’espionnage. Nous qui croyions « Moonraker » dépassé, « Fast and Furious 9 » pousse le curseur plus loin encore en envoyant une Pontiac Fiero dans l’espace ! Oui, oui, imaginez un équipage avec des scaphandres, une tenue de bricolage, des gants de vaisselle et du scotch pour fixer le tout. On pensait avoir tout vu…mais on se trompait ! Et ce n’est pas le pire, puisque le réalisateur Justin Lin fait revenir d’entre les morts des protagonistes décédés ou filme des scènes mortelles en sortant les personnages voués à une mort assurée. D’ailleurs, même les personnages s’étonnent de tels miracles, c’est dire ! Oscillant constamment entre le premier et le deuxième ou troisième degré, le film joue parfois la carte de l’autodérision mais se prend trop souvent au sérieux et c’est peut-être là le principal problème ! Bien sûr, si le côté délirant ne vous choque pas, et que vous parvenez à mettre votre cerveau en veille le temps de ressentir l’adrénaline procurée par ces cascades de l’impossible, alors il se peut que vous preniez un certain plaisir. Les autres auront du mal à entrer dans le film tant les ficelles sont grosses et si peu réalistes (on parle de la traversée par une voiture d’un ravin en roulant sur un câble métallique ?). Pour le reste, les scénaristes ont repris les grands codes du Soap opera pour nous présenter un nouveau lapin sortant du chapeau. Ainsi, John Cena incarne Jakob Toretto, le frère de Dom toujours incarné à l’écran par Vin Diesel. Bien qu’assez maladroite, cette approche permet d’étoffer un peu les personnages et de rajouter quelques moments familiaux sincères plutôt agréables. Les amateurs de la première heure seront ravis de retrouver le casting initial (Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris,..) qui donne, plus que jamais l’impression d’être une famille. Amateurs de sensations fortes, accrochez-vous car ce « Fast& Furious 9 » dépote au détriment de toute crédibilité.

Réalisateur du « Dernier roi d’Ecosse » ou de « Jeux de pouvoir », Kevin McDonald a toujours su s’entourer des meilleurs castings pour mener à bien ses projets. Cette fois encore, l’équipe du film brille de mille feux et parvient à nous faire vivre au plus profond de nous-mêmes, les émotions, douleurs, interrogations et colères vécues par chacun des personnages, quelle que soit sa place dans une histoire vraie magnifiquement adaptée sur nos grands écrans. Présumé coupable... ou innoncent Inspirée des « Carnets de Gantanamo » rédigés par Mohamedou Ould slahi, le film de Kevin McDonald dénonce, interpelle, bouscule. Dans la même veine que le tout aussi excellent « The report » de Scott Z. Burns sorti il y a deux ans, « Désigné Coupable » met en lumière l’un des pans les plus sombres des institutions judiciaires (et militaires américaines) de façon brillante et éloquente. Que l’on se situe du côté de Mohamedou Ould Slahi, prétendument coupable d’avoir recruté les kamikazes responsables des attentats du 11 septembre, de celui de Nancy Hollander (Jodie Foster), son avocate, ou encore du point de vue du lieutenant Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), l’histoire qui nous est contée reste honteuse et glaciale, humainement inacceptable et scénaristiquement impeccable. Les souvenirs de Mohamedou (parmi lesquels les effarantes violences psychologiques, sexuelles ou physiques dont il a été victime à Guantanamo) nous sont proposés dans un format 4/3 presque anxiogène, des images étriquées qui nous recentrent sur tout ce qu’il a enduré avant d’en arriver à une vision 16 :9 plus aérée, à l’image de sa relative liberté d’agir et de penser sans crainte d’un nouveau coup perpétré par l’état policier. L’alternance entre récit, enquête et rencontres fonctionne à merveille et dynamise complètement un récit de vie incroyable qui, dans les mains d’autres cinéastes, aurait pu être bien moins magistral et passionnant. Durant près de deux heures, le réalisateur britannique nous entraine dans un triple combat pour la vérité, sans manichéisme ou dualité mais avec un certain souci du détail et la volonté d’offrir différents points de vue d’une réalité, celle que Mohamedou Ould Slahi a vécue durant tant d’années. Si Jodie Foster, Benedict Cumberbatch et Shailene Woodle (« Divergente ») parviennent à nous convaincre, Tahar Rahim, lui, crève totalement l’écran. Jonglant entre l’anglais et l’arabe avec une facilité déconcertante, les sourires de soulagement et les visages fermés par tout ce qu’il a enduré, le comédien français se démarque encore plus dans cette filmographie où il ne cesse de briller. Néanmoins, son rôle de Mohamedou mériterait de le voir récompensé par un prix d’interprétation pour son jeu juste et non outrancier, pour cette capacité d’entrer dans la peau d’un homme que la vie a tant brisé. Captivant de bout en bout, accessible à tous, « The Mauritanian » (en version originale) est assurément l’un des drames autobiographiques à ne pas louper, un film majeur qui vous marquera profondément tant par sa maîtrise cinématographique que par son extrême humanité. Foncez !

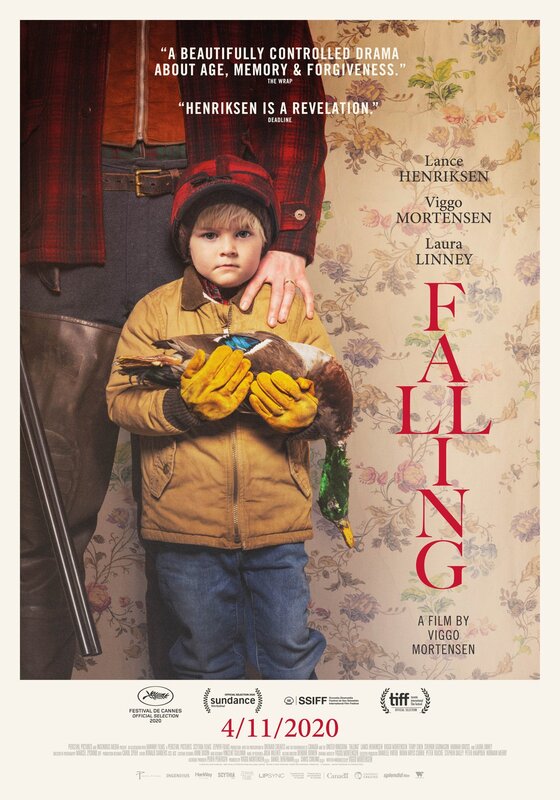

Si notre attente était grande à l’époque et le sujet traité par l’acteur (et désormais jeune metteur en scène américain) intriguant, c’est avec une pointe de déception que nous étions sortis de la vision. Enfin dans nos salles belges (après une sortie postposée), « Falling » trouvera-t-il grâce aux yeux de ses spectateurs ? Nous l’espérons même si nos craintes risquent d’être justifiées. Family portrait Si on ne peut que reconnaître le mérite qu’a eu Viggo Mortensen de prendre à bras le corps l’écriture du scénario et de la musique du film en plus de la réalisation de son idée originale, « Falling » est à la croisée des chemins entre belle empathie pour ses personnages et le classicisme d’une réalisation qui laisse peu de place aux vraies émotions. Symbolisant à eux-seuls la dualité politique et sociale qui existe aujourd’hui encore en Amérique, les personnages de Willis (formidable Lance Henriksen) et son fils John sont aussi opposés dans la vie que réunis dans leurs fêlures. Le père a un franc-parler qui dérange, est raciste, conservateur, sexiste et à la limite de l’homophobie alors que John est taiseux, calme, patient, tolérant et bienveillant. Réunis durant quelques jours pour négocier le changement de vie d’un père touché par une maladie dégénérative, Willis et son fils vont devoir affronter leur passé commun, les abandons, les blessures de l’âme et tenter de se comprendre ou tout du moins s’entendre. Tourmentés par les souvenirs du passé et la dure réalité du présent, tous deux vont cheminer dans le quotidien de l’un et l’autre, se croiser du regard à défaut de s’exprimer. Très conventionnel, « Falling » est une belle occasion de voir comment la rédemption et l’acceptation peuvent peu à peu s’installer dans des vies tourmentées. Mais le souci majeur du film réside sans doute dans son côté trop « psychanalytique », trop frontal que pour nous permettre de mesurer les émotions qu’il aurait pu susciter. La succession de flash-backs et de dialogues dispensables empêchent par ailleurs de garder une belle unité et de se fondre totalement dans l’idée que Viggo Mortensen voulait partager. Néanmoins, on ne peut qu’applaudir le choix de ce casting de haut vol qui signe un sans faute tout au long du chemin de croix vécu et subi par des personnages dont on cerne très vite les contours : Lance Henriksen et Sverrir Gudnason en tête, deux visages et deux réalités d’un Willis qu’on adore détester. Sorte d’inspecteur Harry , le père de John est irrévérencieux, imprévisible, provocateur et cinglant… mais l’Amour que lui porte son fils (malgré la violence morale, psychologique et physique subie depuis tant d’année) est d’une telle force qu’on parvient nous aussi à lui pardonner. Film sur le rejet et la difficulté d’accepter les autres tels qu’ils sont, « Falling » est aussi un plaidoyer pour le respect de nos aînés, pour l’ouverture d’esprit et la tolérance. S’il n’a pas réussi à totalement nous convaincre, Viggo Mortensen porte pourtant une réelle grande tendresse pour ses acteurs et son propos, imbrique lentement les pièces des souvenirs pour aboutir à une scène mémorable et fracassante. Dommage qu’il y ait eu tant de latences et de dialogues stériles car le patchwork final est plutôt joli à voir dans son ensemble… Le premier long-métrage sans artifice de Viggo Mortensen montre que le réalisateur en devenir est sur la pente ascendante et qu’une fois la maîtrise de la lisibilité et de la fluidité achevée, il aura encore de beaux messages à nous faire voir et entendre.

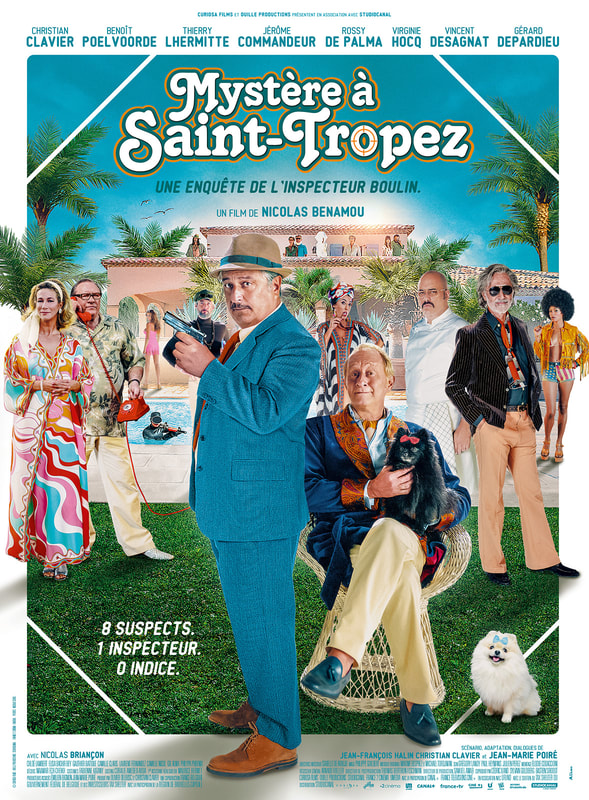

Avis : Nouvelle comédie ancrée dans le Sud ensoleillée d’une France qui a déjà connu mieux en matière d’inspiration cinématographique, « Mystère à Saint Tropez » est très probablement le pire film que nous ayons vu cette année. Si son casting risque bien d’attirer les curieux dans les salles, autant l’écrire tout de suite, dépenser ses précieux deniers pour une telle farce serait sans doute la pire des mauvaises idées. C’est qu’au-delà des quelques rares scènes qui prêtent à sourire, le nouveau film de Nicolas Benamou est un naufrage à tout point de vue. Celui qui nous avait déjà décontenancé avec un « A fond » qui frôlait le crash cinématographique, remet le couvert avec son « Mystère à Saint Tropez » et pousse le curseur de l’ignominie un peu plus loin encore. Alors que Christian Clavier est une nouvelle caricature de lui-même, Benoit Poelvoorde nous sert son jeu des « Carnets de Monsieur Manatane » (l’intelligence de ses propos en moins) sans trop de conviction. Quant à Jérôme Commandeur, il surjoue comme un débutant qui aurait compris qu’il flinguait son début de carrière… Hormis Virginie Hocq et Gérard Depardieu, aucun des membres du casting ne parvient à persuader le public qu’il avait quelque chose à entreprendre dans cette histoire totalement alambiquée. L’enquête de l’inspecteur Jean Boullin piétine (on ne comprend d’ailleurs même pas le lien entre les raisons de son arrivée et la révélation du coupable qui n’a aucun lien avec la mission principale), les dialogues sont accablants, l’histoire grotesque, la réalisation est un peu brouillon… seul son générique d’ouverture ravira les courageux spectateurs qui s’embarqueront dans cette comédie d’une heure trente qui nous a paru faire le double. Les décors et l’univers très 70’s, les clins d’œil aux grands standards policiers du genre ne parviennent pas à relever une barre qui est si basse qu’un bichon sauterait par-dessus sans aucun effort…

Gagarine Forever S’ouvrant sur des images d’archives montrant l’inauguration de la cité d’Ivry par Youri Gagarine et l’alignement de rangées de bâtiments à l’architecture très froide de l’ère communiste, « Gagarine » pourrait faire penser à de nombreux autres films de banlieues qui ont déferlé dans nos salles depuis de nombreuses années. Mais s’arrêter à cette idée serait contreproductive car Fanny Liatard et Jeremy Trouilh ont bien des choses à nous dire et à nous montrer dans ce magnifique film où l’empreinte du passé et l’abandon des cités auraient pu anéantir les rêves d’une jeunesse qui a été sacrifiée. Et pourtant, Youri, Diana, Houssam et les autres refusent de voir la fatalité et agissent au quotidien pour garder droites et solides une cité et une communauté menacées par une destruction organisée. Durant une heure trente qui passe à la vitesse de la lumière, on côtoie Youri (incroyable Alseni Bathily), un jeune qui, constatant le déclin des logements qu’il fréquente depuis qu’il est tout petit, passe sont temps à réparer les couloirs, les ascenseurs et les appartements environnants. Débrouillard, il a pourtant une vie très compliquée et, à l’image des lieux qui ternissent au fil des années, se voit abandonné par les gens qu’il a toujours aimé. Mais la rencontre de Diana (la toujours impressionnante Lyna Khoudri qui nous avait bluffé dans le mémorable « Papicha » de Mounia Meddour), va lui donner l’opportunité de découvrir une autre part de sa réalité et de partager les affres d’un quotidien qui l’a profondément marqué. Au fil du film, on ouvre les yeux sur les échecs politiques et sociaux, sur l’impérativité de donner les moyens à ces jeunes, à ces parents, à de petits enfants ou à ces adolescents de se créer un avenir rassurant ou du moins, de leur permettre de vivre décemment. Si la fatalité plane au-dessus de cette communauté qui est bien loin de ce que certains médias partagent dans leur JT, ils sont quelques-uns à vouloir combattre pour leur avenir et leurs libertés, à ne faire qu’un avec les lieux qu’ils ont habités et qui gardent les traces de leurs vies, de leurs premiers pas à leurs larmes versées lorsque les colosses de béton et acier finiront par s’effondrer. Parmi eux, on retrouve Youri qui, à défaut de s’évader de cette cité d’où il ne parvient pas à s’extriquer, construit sa propre capsule astronomique pour se préserver du monde extérieur qui n’a cessé de le décevoir et de l’abandonner. Poétique et sublime, « Gagarine » est une illustration parfaite de la jeunesse d’aujourd’hui, de combats menés pour la (sur)vie, un drame qui dresse la liste accablante des manquements de cette France qui n’a pas réussi l’intégration qu’elle avait promise jadis… Mais c’est aussi un film fort magnifiquement réalisé qui touche par les individualités qu’il présente avec une empathie, une solidarité et une humanité que beaucoup peuvent envier. La fantastique fable sociale de Fanny Liatard et Jeremy Trouilh reste dans notre cœur et dans notre esprit des jours et des mois après l’avoir vécue et pleinement ressentie et fait d’ores et déjà partie des films coup de coeur de cette année qui réussissent le pari difficile d’informer et illustrer sans jamais juger !

D’ailleurs, le film s’éloigne des dernières productions du studio en misant sur une construction qui lorgne du côté des films d’espionnage. Entre conspirations et forces obscures tapies dans l’ombre, « Black Widow » tente de capter l’intérêt du spectateur qui peinera à garder toute son attention tant un « ventre mou » se fait vite ressentir. La machine Marvel s’essoufflerait-elle ? Enfilant une nouvelle fois le costume de l’espionne soviétique Natasha Romanoff, Scarlett Johansson replonge dans le passé de son personnage pour nous livrer certains secrets profondément enfuis. L’héroïne voit ressurgir le fantôme de son passé avec la Chambre rouge, une organisation malfaisante qui manipule chimiquement des femmes hyper entrainées en vue d’en faire des Black Widow qui pourraient renverser l’ordre mondial. Afin de lutter contre ce nouveau danger, Natasha Romanoff fait équipe avec sa sœur Yelena incarnée à l’écran par la talentueuse Florence Pugh que l’on a pu voir dernièrement dans « Les Filles du Docteur March » ou encore « Midsommar ». Plus qu’un faire-valoir, la comédienne prend une place de choix dans l’intrigue signée Eric Pearson. Bien que ces retrouvailles soient plaisantes et détonantes, nous n’éviterons pas un blabla parfois inutile qui, hélas, plombe l’intrigue même si les relations familiales sont bien traitées. En ce sens, quel plaisir de retrouver la formidable actrice Rachel Weisz. Elle incarne Melina Vostokoff, une scientifique travaillant pour la Chambre rouge et qui a élevé Natasha et Yelena avant que celles-ci ne soient récupérées par l’organisation. Le film s’ouvre justement sur cette période de trois ans où cette « famille » composée artificiellement par la Chambre rouge a opéré aux Etats-Unis pour voler des données sensibles rapportée par le père de famille Alexei Shostakov alias Red Guardian. L’humour n’est jamais loin de ce personnage haut en couleur joué par l’excellent David Harbour dont le personnage fait penser à une version déformée et russe du Captain America. Aussi, il est à noter que le film peine à débuter et ne devient véritablement plaisant à suivre que lorsque cette fausse famille d’espions recomposées se retrouve ! (Espérons d’ailleurs que nous puissions les revoir à l’avenir dans le MCU !) Au final, que reste-t-il de ce nouveau film Marvel ? Un popcorn movie pas déplaisant mais très formaté et plombé par des longueurs excessives (notamment dans la première moitié du film !) avant de prendre son envol une fois les enjeux et la famille d’indestructibles réunie. Le final de « Black Widow » ravira les amateurs d’action en donnant ce qu’il convient en pétarades et d’émotions mais pour le reste, il faut bien avouer qu’une vision suffira pour se faire une propre idée de la lignée que Cate Shortland a voulu lui donner.

Avec « In the Heighs » (sorti chez nous sous le titre de « D’où l’on vient »), le cinéma américain rend un très joli hommage aux grandes fresques musicales de Broadway, celles dans lesquelles des dizaines/centaines de figurants chantent et dansent sur des rythmes entêtants et colorés, de grands feux d’artifice artistiques qui en mettent plein les yeux aux spectateurs curieux. Evoquant la vie dans le quartier de Washington Heights et les évolutions individuelles des membres de la communauté hispanique installée depuis des décennies dans cette partie de la vie, « D’où l’on vient » est avant tout une histoire de rêves qui guident des jeunes descendants d’immigrés, des jeunes filles/hommes qui cherchent à fuir ce quartier ou au contraire, le redécouvrir pour ne plus le quitter. Qu’il s’agisse d’ouvrir une épicerie ou un bar en République dominicaine, devenir une styliste réputée ou encore suivre des études exigeantes et couteuses, chaque protagoniste à son souhait le plus cher, son plan bien élaboré pour y arriver et la boule en ventre de se lancer. Mais rien n’est impossible et cette fable musicale est là pour nous le rappeler. S’il a fallu une dizaine d’années pour que ce projet puisse enfin voir le jour « In the Heights » a eu le temps de mûrir, de trouver des collaborateurs de choix pour mettre cette comédie musicale sur pied et enfin briller sur nos grands écrans de ciné. Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, Olga Merediz, pour ne citer que cela, crèvent l’écran et la foule dans ce spectacle pétillant, ils se confient sur leurs états d’âme ou lancent des flash mob à l’ancienne avec dévotion et font vibrer les foules par leurs chants et danses interprétés dans de vrais quartiers et pas sur des plateaux créés pour les besoins d’un film à la bande originale enjouée. Durant près de 2h30, hip hop et chansons latines se succèdent entre deux scènes parlées, révélant les émotions et les rêves de chacun et nous entraînant vers un final surprenant que l’on a beaucoup apprécié. Amateurs de comédies musicales « In the Heights » devraient vous parler. Alliant romance et analyse sociétale, le nouveau long métrage de John M Chu peut aussi paraître long et parfois décousu, laissant sur le bas-côté ceux qui, comme nous, sont peu friands de films chantés. Et si l’intrigue est un peu facile et cousue de fil blanc, on reconnait néanmoins que dans l’exercice de style est hyper maîtrisé et le spectacle généreux à la hauteur de ce que vous pourriez en espérer.

Eternelle Emmanuelle S’il installe rapidement le contexte et présente brièvement une esquisse des personnages aux cotés desquels nous évoluerons doucement, le film de Ludovic Bergery souffre d’un petit manque d’empathie pour cette Margaux qui erre dans sa vie comme dans son histoire et nous empêche de mesurer pleinement le message et l’idée que le réalisateur et scénariste a voulu faire passer. Perdue dans un quotidien dont elle ne reconnait rien, le personnage joué tout en nuances par une Emmanuelle Béart convaincante ne parvient pas à s’attacher à d’autres camarades de destinée et ne trouve du réconfort et une écoute qu’auprès d’Aurélien (Vincent Dedienne), un jeune camarade de cours d’allemand qui souffle doucement sur les braises d’une jeunesse qu’elle n’a pas vécue depuis longtemps. Esseulée, invisible aux yeux des autres ou rappelée en permanence à son statut de veuve et étudiante d’âge mûre, Margaux se cherche, observe le monde et reste muette. Ressentant une insécurité après chaque moment de (re)vitalité partagée, la jeune veuve tente de revivre (et ressentir) l’amour par tous les (mauvais) moyens possibles. Et cette accumulation de sentiments contradictoires ne cessent d’osciller tout au long du film dont on se demande, une fois la fin livrée, ce qu’il était venu nous raconter. Premier long-métrage de Ludovic Bergery, « L’étreinte » semble, par moments, inabouti ou mal ajusté au propos qu’il voulait nous communiquer. Filmé avec tendresse, le métrage permet surtout de donner une nouvelle opportunité à Emmanuelle Béart de se donner, sans fard et sans limite, dans un rôle de composition qu’elle porte avec conviction tout du long. Et ça, c’est déjà pas mal en soi…

Note du film : ★★★ (par Véronique) Avis : La première famille de la Préhistoire est de retour plus de 7 ans après ses premières aventures sur nos grands écrans. « Les Croods », des studios Dreamworks, reviennent en effet plus en forme que jamais dans une nouvelle ère qui va modifier le comportement de la tribu toujours attachante et qui n’a cependant pas pris une ride. A la poursuite de Demain Dans les nouvelles aventures signées Joel Crawford, on retrouve bien sûr Eep et Guy, plus amoureux que jamais, Grug, Uga, Thunk, Gran et Sandy quelques temps après la première épopée qui leur avait fait surmonter bien des dangers. Survivant malicieusement dans les steppes arides ou les jungles hostiles, les Croods s’apprêtent à découvrir un nouvel univers fait de cultures et de révolutions, un monde enchanteur qui modifiera leur regard sur leur instinct et le monde extérieur… Avec sa relecture de « King Kong » et des « Robinson des mers du Sud », « Les Croods 2 » s’adresse un peu plus encore à toute la famille. Car là où les petits riront à gorge déployée de gags particulièrement bien illustrés, les grands trouveront de multiples références et dénonciations de notre société moderne où la technologie prend de plus en plus de place et où la communication perd un peu de la sienne. Fidèle à lui-même, l’univers coloré et dynamique des Croods n’a pas souffert du passage de relais entre le duo Chris Sanders/Kirk De Micco et Joel Crawford, que du contraire. Drôle et original, « Les Croods 2 : une nouvelle ère » apporte un vent de fraîcheur dans les films d’animation Dreamworks et se veut même plus réussi que le premier opus. Enjouée, colorée, fun, cette nouvelle comédie familiale est déjantée mais aussi très speedée, ce qui pourrait bien exciter les petites têtes blondes qui auront bien dû mal à ne pas s’emballer devant cette intrigue tantôt décoiffante tantôt inquiétante. Car si le premier tiers du film consiste à rappeler le contexte et à (re)présenter les personnages de la lignée, la suite se veut exponentielle et plutôt habile dans sa mise en scène. S’inscrivant parfaitement dans la continuité du premier « Croods », « Une nouvelle ère » est assurément le film d’animation familial à découvrir en salles, un métrage qui évoque les maux de notre siècle et la difficulté de vivre ensemble mais qui prône comme toujours l’entraide et la solidarité à travers des aventures spectaculaires et une qualité d’animation extraordinaire.

Et c’est bel et bien le cas : « Teddy », s’appuie bien évidemment sur un récit au centre duquel on trouve un loup garou mais aussi et surtout le destin d’un jeune homme qui n’avait rien vu venir du tout. Loup y es-tu ? Anthony Bajon a déjà fait de sacrées prouesses au cinéma et démontré l’étendue de son talent dans des rôles très opposés. Qu’il s’agisse de « La prière » ou de « La troisième guerre », les films dans lequel le jeune acteur prend place lui laissent la possibilité d’offrir une palette de jeu de grande qualité. Dans « Teddy », le comédien qui a démarré sa carrière sur les planches, livre une nouvelle performance à la fois drôle et touchante. Des mois après être sortis de la vision du film des frères Boukherma au dernier Festival du Cinéma américain de Deauville (qui faisait l’objet d’une avant-première labellisée Cannes 2020), on entend encore raisonner sa Marseillaise et ses questions à propos du loup qui fait des ravages dans son petit village. C’est que Teddy, jeune garçon paumé, amoureux de Rebecca et courageux travailleur non diplômé, n’a rien de très extraordinaire et vit un quotidien plutôt banal, zonant la plupart de ses journées et aimant semer le trouble auprès des aînés du village qui ne l’ont jamais vraiment calculé. Mais lorsqu’un soir, il se fait griffer par un animal mystérieux, Teddy développe une autre vie qui laisse peu à peu éclater sa marginalité. Révélant une part inconnue de lui-même, la bête qui sommeillait en lui l’indispose autant qu’elle lui donne une importance qu’il ne s’était pas imaginé. Ses premiers symptômes et ses pulsions naissantes transforment peu à peu cet adulescent sans relief en un personnage inquiétant quoi que toujours attachant, un jeune homme partagé entre besoin et répression, retenue et démonstration. Le mécanisme de la lycanthropie enclenché, Teddy évolue (au même titre que son interprète) dans des sentiments nouveaux mais surtout des émotions diverses et trouve l’impulsion de vie qu’il lui manquait jusqu’ici… Film de série B nourri des grands classiques du cinéma des années 80/90, « Teddy » est avant tout un portrait intéressant d’une jeunesse qui se cherche alors que le profil de leur avenir est aussi plat que les contrées dans lesquelles elle évolue. Utilisant le fantastique pour révéler la transformation d’une génération inhibée et peu engagée, le long-métrage surfe sur la vague du grotesque et de la dérision tout en distillant quelques beaux éléments de réflexion. Film de genre maladroitement calibré, « Teddy » permet à une jeune équipe d’exprimer des intentions louables et un sens de la comédie dramatique des plus intéressant. Mais il lui manque quelques enjeux et un dernier-tiers plus passionnant pour faire du film des Boukherma un métrage mémorable à forte identité, un ofni au grand buzz qu’on aurait voulu adorer mais qui nous a quelque peu déçus sur la durée.

Après avoir évoqué les droits de la femme, l’immigration et l’intégration, la réalisatrice franco-algérienne met en images une part de sa propre vie, ses questionnements, ses doutes et ses sentiments les plus intimes. Celle qui, comme ses héroïnes, a reçu de plein fouet une série de souvenirs d’enfance à l’annonce de l’hospitalisation de son père, a pris la judicieuse décision de nous offrir un regard pluriel sur une même situation. Une pour toutes et toutes pour une « Sœurs », c’est donc le récit de trois vies, de trois approches d’une double identité qu’il est difficile de porter. Il y a celle de Norah (Maïwenn), la sœur cadette et rebelle, marquée à vie par l’enlèvement paternel dont elle a été victime dans son enfance, et celles de ses deux sœurs plus âgées qui sont parvenues à se construire et à s’accepter. Zorah (Isabelle Adjani) et Djamila (Rachida Brakni) ont en effet pris part à la vie culturelle et politique de façon brillante et envieuse, l’une s’étant improvisée metteur en scène et l’autre responsable municipale. Si ces trois femmes nous font forcément penser aux différentes facettes de Yamina Benguigui, elles sont avant tout l’illustration de trois caractères bien distincts faisant corps quand il s’agit de se plonger dans le passé douloureux. Durant plus d’une heure trente, ce sont différentes luttes qui nous sont présentées : celles de trois sœurs qui ont beaucoup de difficultés à se parler, d’une mère et de ses filles qui cherchent à connaître la vérité sur la disparition de leur frère Rheda quand les parents se sont séparés. Mais c’est aussi celle d’une Algérie qui se prépare à grogner, à descendre dans la rue et à s’exprimer… « Sœurs » se tenant alors à la croisée de l’Histoire algérienne et celles des héroïnes que l’on a suivi dans un quotidien que beaucoup ont déjà partagé. Intelligemment illustrés à travers la mise en scène d’une pièce familiale controversée, le passé belliqueux et violent de cette tribu féminine mais aussi l’empreinte de souvenirs qu’il est difficile d’oublier, surgissent dans des flash backs et des réinterprétations qui nous permettent de comprendre ce que ces quatre femmes ont dû affronter. La difficulté de trouver sa place, de se sentir Française ou Algérienne dans un contexte particulier, d’avancer dans une vie remplie d’incertitudes, d’ombres, de doutes et non-dits infusent dans ce drame familial plutôt bien installé. Si on se laisse embarquer dans son récit qui prend tout son envol dans sa dernière partie, le film de Yasmina Benguigui recèle peut-être beaucoup trop d’informations et de points de vue pour que l’on puisse tout digérer. Après « ADN » de Maïwenn, voici venir un nouveau long-métrage qui évoquera l’importance de ses racines et la difficulté de se construire une propre identité quand l’Histoire, les traditions et le passé pèsent sur des vies qui ont été bouleversées par l’immigration, l’intégration et le vécu des générations qui nous ont précédé.

Pensé comme une sitcom familiale, « Le sens de la famille » intègre la notion d’échange de corps entre les membres d’une même famille pour créer des situations qui se veulent amusantes. Le résultat est assez mitigé car une fois la surprise passée et les vingt premières minutes écoulées, on devine assez aisément la fin et nous subissons même des situations pas toujours drôles. Alors que Franck Dubosc force (beaucoup trop !) le trait, Alexandra Lamy se montre plus nuancée dans son jeu où elle alterne les rôles familiaux. La bonne surprise est à aller chercher du côté de la benjamine de la famille incarnée à l’écran par la très jeune Rose de Kervenoaël, qui malgré son âge, parvient à dégager une attitude très mature et très adulte à l’opposé de son personnage initial. Mais le principal problème est à aller chercher du côté du manque de surprises. Car oui, même si l’échange de corps n’est pas nouveau (vous vous souvenez de « Volte Face » ou « Freaky » sorti récemment ?), il est rare de proposer autant de changements. Au final, on s’y perd souvent en se demandant « qui est qui » même si certaines pistes nous sont données pour ne pas perdre complètement le fil de ces changements… De plus, certains personnages auraient mérité un meilleur développement et beaucoup de protagonistes passent à la trappe tant ils ont peu d’impact sur la trame principale. Les longueurs sont nombreuses, une impression de déjà vu se dégage de l’ensemble et très vite le temps semble s’étirer tant le film tarde à se terminer. Loin d’être mémorable, « Le sens de la famille » risque de diviser à sa sortie : le film ne prend pas trop de risques mais ne développe clairement pas les moyens de ses ambitions.

Pas certain non tant la symbolique de cette plante se retrouve dans chaque recoin du film. Autobiographique dans une grande partie de son récit, « Minari » est un long-métrage touchant à découvrir enfin dans nos salles. Présenté en ouverture du Festival du Cinéma américain de Deauville, « Minari » de nous avait touché en biens des points et notamment grâce à la pudeur et l’amour extraordinaire qui se dégagent de ce film a priori anodin. Petit coup de cœur de la sélection festivalière, le film met en avant les connexions qui existent entre les différentes générations d’une même famille mais aussi celles qui s’établissent entre les natifs américains et les migrants qui tentent d’apporter leur pierre d’achoppement dans une société multiculturelle. En suivant la famille de Jacob Yi (formidable Steven Yeun – « Okja », « Burning »), on découvre la difficulté de suivre les rêves de l’un, de s’intégrer pour d’autres, de faire cohabiter trois générations dans un petit espace clos coupé de tout ou de dialoguer et se projeter dans un futur incertain. Durant près de deux heures, on s’enthousiasme et on rit, on s’inquiète et on s’émeut de cette d’histoire dont on sort le cœur illuminé et le sourire aux lèvres. A la poursuite du bonheur Perdus au beau milieu de l’Arkansas et retroussant ses manches, Jacob et son précieux ouvrier agricole Paul (excellent Will Patton) tentent de dompter les caprices de la terre et de la météo pour concrétiser le projet fou de faire pousser des légumes coréens dans le Centre-Est des Etats-Unis. Mais rien n’est simple quand on s’installe à quelques kilomètres d’un village conservateur, que l’on a tout quitté et tout investi dans un rêve un peu risqué, que l’on est sexeur de poussin et un fermier inexpérimenté. Mais qu’importe si le défi est grand, la famille Yi au complet vit au rythme de cet incroyable projet, sort de l’enfermement du quotidien et nous donne à voir deux histoires en une : celle d’un rêve à accomplir et le récit d’une rupture culturelle parfois difficile à vivre. C’est que, une fois l’intrigue principale installée, « Minari » de Lee Isaac Chung prend une tout autre tournure lorsque grand-mère Soon-ja vient s’installer en Amérique et vivre au cœur de l’humble maisonnée. David, le fils cadet de la famille âgé de 7 ans, va découvrir des traditions qui lui sont inconnues et surtout, devoir composer avec la présence de cette mamy qui n’en a pas les traits et encore moins le caractère. Amusantes et cocasses, les situations qui rassemblent David et Soon-Ja sont d’une tendresse et drôlerie solaires, des moments de partage atypiques qui montrent combien la fracture entre l’héritage familial et la modernité est parfois colossale. Basés sur les souvenirs d’enfance du réalisateur, le récit se révèle alors être un magnifique hommage à l’insouciance et l’innocence de l’enfance, à la quête d’identité et à l’amour familial qui nait de situations parfois conflictuelles. C’est beau, c’est tendre et cela fait un bien fou dans cette période où l’on a été longuement privé de ces connexions favorisées. Sa photographie qui transcende les espaces et les êtres qui les peuplent, son humour délicat et sa tendresse infinie font de « Minari » un joli film qui fait la part belle à la transmission des valeurs familiales, à l’importance de trouver sa place dans un pays d’adoption tout en gardant au fond de soi les héritages des autres générations, un métrage que l’on vous conseille de découvrir en salles et à savourer sans modération.

|

Légende

♥ : Coup de coeur ★★★★: Excellent film ★★★: Très bon film ★★: Bon film ★: Passable ○: On en parle? |